旧蘇我織物工場の前からブログを続けます。

桐生の町は、最初、農閑期の余業として絹織物の生産が行われていました。

江戸中期になると、高織という技法により生産された製品の「飛紗綾」は、江戸や京都などからも注文を受け、桐生は西陣に脅威を与えるほどの産地に成長しました。

明治期から昭和初期にかけ、その最盛期を迎えます。そして、桐生の基幹産業になりました。

黄色の線に沿って歩きます。

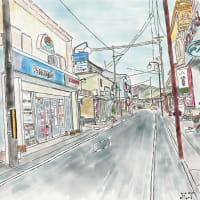

ここから本町通りに出て、「無鄰館」を目指します。

旧北川織物(無鄰館)です。

ノコギリ形の屋根が見えます。ここのノコギリ屋根は、採光面を南東に向けて建てられています。

普通、均一な自然光を取り入れるために、北側に向けて建てるようになっているのですが、それと違っているという点で、市内でも珍しいノコギリ屋根らしいです。

この通りを少し北へ行くと、「中村弥市商店」があります。

店は、大正11年の建築です。

すぐ近くの南側には、「平田家住宅 店舗・店蔵」がありました。

店は、蔵造りでこの辺りでは珍しいそうです。大正3年に建築されました。

しっくい仕上げの壁と重そうな扉が素晴らしいです。

こんな建物を見ると、楽しくなります。いつまでも保って欲しいものです。

袖蔵は、明治33年の建築。

建物の脇の小路です。

この辺りの敷地は、本町通りに対して、うなぎの寝床になっています。

建物と建物の間が、このような小路になったりします。

ここから、本町通りを南に進みます。

「有鄰館」、「矢野本店 店舗及び店蔵」を目指してしばらく歩きます。

見えてきました。

赤煉瓦の右隣の門を入ると、有鄰館になります。

門を通り越して、すぐ隣の矢野本店の方へ行きました。

店舗は大正5年の建築、その左側の店蔵は明治23年以前と考えられています。

先ほどの門から中に入りました。

煉瓦蔵です。大正9年の建築、モロミタンク貯蔵庫だったらしいです。

この図の「現在地」から、少し中に入ったところの風景です。「矢野園」の方を見ています。

展示施設があったので、中に入って見学させてもらいました。

ここの矢野蔵群(有鄰館)は、江戸時代の享保2年(1717)に、近江商人の矢野久左衛門が来往し、2代目の久左衛門が店を構えて以来、桐生の商業に大きく寄与してきた建物です。

有鄰とは、孔子の「徳孤ならず必ず鄰あり」という故事から引用した言葉だそうですが、この店の醤油の商標にもなっているみたいです。

ここで少し休憩することにします。

続きは次のブログで。