視察報告は少し休憩して、台北旅行をする人にも役立つ情報を。

【フライト】

今回は、チャイナエアライン(中華航空)で、関西国際空港から台湾桃園国際空港へのフライトでした。

関西国際空港では、メインの第1ターミナルからの出発になります。

4階の国際線出発フロアに着いて、チェックインカウンターはどこだろうかと探すと、一番端っこのHカウンター、歩いて端まで行かなければなりません。

その位置を見て、ふと思い出しました。

ANAで働いていた当時、私は、昔の羽田空港に勤務していました。

成田空港が出来て、国際線はすべて成田空港に移り、羽田は国内線用の空港になりました。

ところが、チャイナエア1社だけが羽田空港に残って、ホノルル行きの国際線を飛ばしていました。

中華人民共和国と日本が国交を樹立したため、日本政府が配慮して、チャイナエアだけは羽田に残して成田には乗り入れさせなかったのでした。

関空でも一番端に追いやられたチャイナエア、やはり、同じような配慮が働いているのかもしれません。

フライトは快適で、あっという間に台湾桃園国際空港についてしまいます。

【台湾桃園国際空港から台北市内へ】

MRT(地下鉄)に乗って、台北市内中心部に行くことが出来ます。

値段は150台湾ドルですので約530円くらいです。

到着ロビーを出た目の前に案内所があり、そこで、チャージできるICチケット(悠遊カード)を買いました。

普通のカードタイプもあるのですが、キャラクターものもあり、私はおもしろがって、下のようなトイストーリのキャラクターをかたどったチケットを買いました。

キーホルダーになっています。

ICチケットを購入するのに100台湾ドル(私が買ったのはキャラクターものだったので150台湾ドルくらいしました。)かかるのですが、台北市内でMRTの乗車に使うと、運賃が2割引きになるということなのですぐに元は取れてしまいます。

MRTは、特急と普通があり、特急料金はかかりません。どちらも15分間隔くらいで来るので待つこともほとんどありません。

特急だと40分、普通列車だと50分で、台北駅に着きます。

私は間違えて普通に乗ってしまったのですが、まあ、そんなに時間に違いはありませんでした。

ただ、特急は、進行方法に向かって座るシートなのですが、普通列車はベンチシートです。

ちょっと待っても特急に乗った方が快適です。

【台北市内 MRT】

台北市内は、MRTが網の目のように走っています。

次から次に列車が来て、ほとんど待たされることはありません。

あと何分何秒で来るという表示が出るので、イライラすることもありません。

清潔で、安全な地下鉄です。値段も安い。

路線ごとに色分けがされているので、どれに乗ればいいのかというのもすぐにわかります。

どこに行くにしても、一番わかりやすくて、便利で、安いです。

【台北市内 タクシー】

黄色くて行燈のついたタクシー、一目でタクシーだとわかります。

間違えて、白タクに捕まる心配などありません。

メーターもついています。

値段もお手頃です。チップも払っていません。

ホテルから故宮博物院まで、結構な距離をタクシーで行ったのですが、280台湾ドルくらいでしたので1000円ほどです。

タバコ臭くもなく、車はきれいです。

ただ、渋滞したりするので、MRTで行ける場所ならMRTの方が早いです。

【台北市内 路線バス】

たくさん走っています。

旅行者には乗車はなかなか厳しいのですが、googleマップで、検索すれば路線も時間も出てきます。

故宮博物院から帰ってくるときは、路線バスを乗り継いで帰ってきました。

運賃は、MRTと同じ悠遊カードで支払えるので心配ありません。

でも、やっぱり路線は複雑ですね。

【アイスモンスター】

あちこちマンゴーとかき氷だらけなのかと思っていたのですが、意外に見かけません。

ちゃんとターゲットを絞って行かないと、美味しいものは食べられないようです。

視察後、みんなでタクシーに乗って「アイスモンスター」という一番人気のかき氷屋さんに行きました。

とても大きいので、一人で食べるのはハードルが高そうでした。

ので、二人で一個頼んだのですが、それでも十分。

そういう人も多いようで、お店の人も嫌な顔はしません。

確かにおいしかった。氷の部分もマンゴーです。

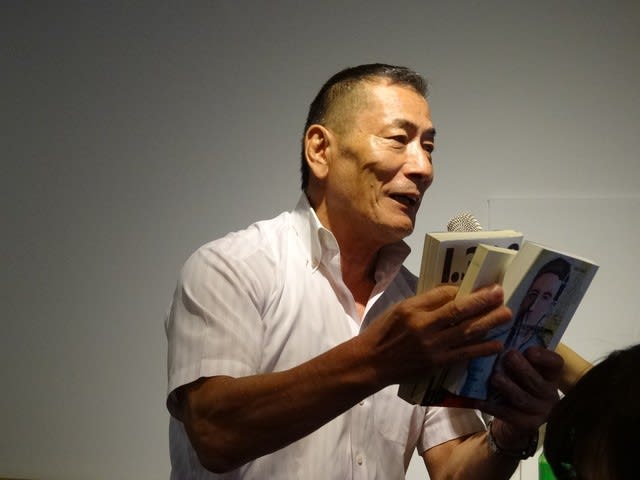

マンゴーかき氷に喜ぶ人々の様子です。

【足つぼマッサージ】

台湾と言えば、足つぼマッサージです。

私も視察の合間を縫って、3回マッサージに通いました。

快適です。

値段は、日本の3分の2くらいのイメージです。

足つぼ30分とかなら1500円くらいですが、全身マッサージ60分とかすると、4000円~5000円くらいはします。

大衆店から高級店までいろいろな雰囲気の店に行ったのですが、3件のうち、一番よかったのはここです。

中の上くらいの高級さでしょうか。でも、値段はどこもそれほど変わりません。

皇家巴黎(ロイヤル・パリ)という店です。