弁護士、特に刑事弁護に熱心に取り組む弁護士向けに「季刊 刑事弁護」(現代人文社)という専門誌があります。

その中に「刑事弁護人の泉」と題する、弁護士へのインタビュー記事のコーナーがあります。

私も取材を受けて、「季刊刑事弁護」に掲載されていたのですが、

現代人文社の「刑事弁護オアシス」というインターネットサイトにも、その記事を掲載していただきました。

弁護士、特に刑事弁護に熱心に取り組む弁護士向けに「季刊 刑事弁護」(現代人文社)という専門誌があります。

その中に「刑事弁護人の泉」と題する、弁護士へのインタビュー記事のコーナーがあります。

私も取材を受けて、「季刊刑事弁護」に掲載されていたのですが、

現代人文社の「刑事弁護オアシス」というインターネットサイトにも、その記事を掲載していただきました。

大阪弁護士会主催の講演会「平野啓一郎さんが語る死刑廃止」に行ってきました。

平野さんは、京都大学法学部在学中に「日蝕」で芥川賞を受賞された作家さんです。

今、ちょうど上映中の映画「マチネの終わりに」(福山雅治、石田ゆり子主演)の原作者でもあります。

(恥ずかしながら、今まで平野さんの作品を読んだことがなかったので慌てて買ってきました。)

平野さんは、もともとは死刑存置派だったそうですが、フランス生活での様々な出会いや執筆活動を通して、死刑廃止という考えになったそうです。

平野さんは法学部出身ではありますが法律家ではなく、文学者の立場からのお話にはたくさん気付かせていただくことがありました。

私の受け止めた範囲ですが、平野さんの話をご紹介させていただきます。

(あくまでも私の理解した内容ということであり、速記録のようなものではありません。)

【講演要旨】

30歳ころまでは死刑存置という立場だった。

理由は心情的なもので、殺された人、その遺族が一番かわいそう、被害者は殺されて人生が奪われたのに、加害者が生き続けることはアンフェアだと思っていた。

フランスに住んでいた時に、周りの作家や編集者、芸術家はリベラルな人が多く、みんな死刑廃止派だった。

自分もリベラルな考え方だと思っていたが、死刑の点については、彼らと違っていた。

90年代後半に、震災やオウム事件が起こったり、バブル崩壊があって、世の中も終わりというような雰囲気になっていた。

その中で、被害者について書くことにして、犯罪被害者の会に行ったり、被害者やいろいろな司法関係者に取材をした。

それで書いた作品が「決壊」という小説。

でも、その小説を書き終わったときに死刑制度が嫌になった。

死刑制度が嫌になった理由は、

1つ目は、警察の捜査に疑問を持ったこと、えん罪があるということ

2つ目は、国が人を殺すのは間違っていると思ったこと、人を殺してはいけないというルールは絶対に守るべき

3つ目は、ペネルティを科す側は、ペネルティを科される側よりも、倫理的に優位に立っていない、同じレベルでもいけないはずだと考えた。

加害者は人を殺したから死刑にする(殺す)ということは、国と加害者が倫理的に同じレベルになっているということ、それは許されない。

加害者(殺人をした人)も、成育歴や精神疾患などいろいろ問題のあることが多い。

悪(加害者の原因)を解体してバラバラにしていったら外部的な要因ばかりで、加害者個人の責任として残る部分は少ない。

環境に抗う自由意志というのはあると思うけれども、人との出会いなどで左右されることが多い。

一番好きな日本の作家は森鴎外だけれども、彼はアンチ自己責任論にあると思う。

犯罪について、社会にも責任がある。社会が様々な問題を放置してきた怠慢に責任があるのに、そのことを考えないで個人に責任を取らせることはどうなのか。

事件が起きたら司法が死刑にすることで社会を維持することには疑問を持つ。

殺されるという恐怖を感じて初めて加害者は被害者が抱いた恐怖心を理解できる、真に反省するという人もいるが、それもどうなのか。

恐怖心で何かをさせようという考え方に疑問がある。

自分は北九州出身だけど、北九州というところはすごく荒れていた。

学校でも、教師の体罰が日常的だった。

教師らは、体罰には悪い体罰もあるけど、良い体罰もあるんだと言っていた。

でも、良い体罰をしているという教師は、だからと言って、悪い体罰をしている教師を止めることはなかった。

暴力で人に言うことを聞かせることは簡単な方法、話し合いは大変な苦労を必要とする。

でも、死刑の恐怖心で反省させるということで本当にいいのか?と思う。

死刑廃止=許すことではない。

許すことを遺族に求めることはあまりに酷だと思う。

でも、自分がもし殺されて、あの世から自分の家族を見ることができるなら、

犯人を憎むことにエネルギーを使ってほしいとは思わない、許せとは言わないが、もっと自分の人生を楽しむことにエネルギーを使ってほしい。

死刑にすることで本当に被害者の癒しになっているのかという疑問もある。

あまりにもデリケートな問題なので、その点について取材したジャーナリストもいない。

遺族が、加害者を死刑にしてほしいと望むのは当然のこと。

だけど、国の制度がそれを実現していいのか?と思う。

当事者の声と制度の間には、ワンクッションを置くべきだと思う。

フランスでは死刑制度を廃止したことで、加害者を死刑にすべきとはあまり考えなくなった。

日本の人権教育が失敗だと思う。

まず、人権というと嘘くさい、人権派弁護士というとうさんくさいというイメージがある。

子どものころ、人権週間とかで、人権に関する作文をよく書かされた。

その時、人の気持ちを考えましょうと教えられる。

いじめをしたら、いじめられた人はどんな気持ちになると思いますか?と問われ、かわいそうだからいじめをしてはいけませんと教えられる。

「かわいそう」という主観的な理由で人権を教えてはいけない。

(かわいそうじゃない人は、いじめてもいいことになってしまう。)

そういう教え方をしているから、貧困家庭にマンガ本が置いてあったり、生活保護受給者がタバコを吸ったり、パチンコに行ったりするとバッシングが起こる。

憲法が定めているから人権を守る、人権が絶対的なものだということ、殺人はダメだということを教えないといけない。

死刑も犯人がかわいそうだから廃止しましょうではなく、人権の問題として考えるべき。

だから、死刑を回避した判決が、反省しているから、更生の余地があるからという理由をつけてることにも違和感がある。

【以上、講演要旨】

そのほかにも、2000年代以降の格差社会、自己責任論、新自由主義、災害、財政問題などいろいろな観点からお話しいただきました。

平野さんは、若くして芥川賞を受賞し、その後も多くの素晴らしい作品を執筆されています。

そして、福山雅治・石田ゆり子という超人気俳優の主演する映画の原作者です。

とても気難しくて、偉い人ではないかと勝手に想像していたのですが、とても気さくな感じ、ソフトで丁寧な語り口の方でした。

京大のキャンパスで楽しげに友達と話をしている、普通の兄ちゃんという感じです。

講演後の質疑応答にもすごく丁寧にお答えになっていました。

とても分かりやすく話してくださいますが、その内容は深い思考からくるもので、いくつも気付きを与えてもらいました。

森鴎外好きというのが京大文系学部出身者ですね。東大とは違うところです。

確かに、舞姫、高瀬舟、山椒大夫、どの主人公も環境と運命に翻弄される人たちです。

企画していただいた大阪弁護士会の皆さま、ありがとうございました。

京都にもぜひお越しいただければと思います。

年末年始は、平野さんの作品に溺れてみよう。

講演会後、大阪弁護士会館から外に出ると、すっかりクリスマスイルミネーションでした。

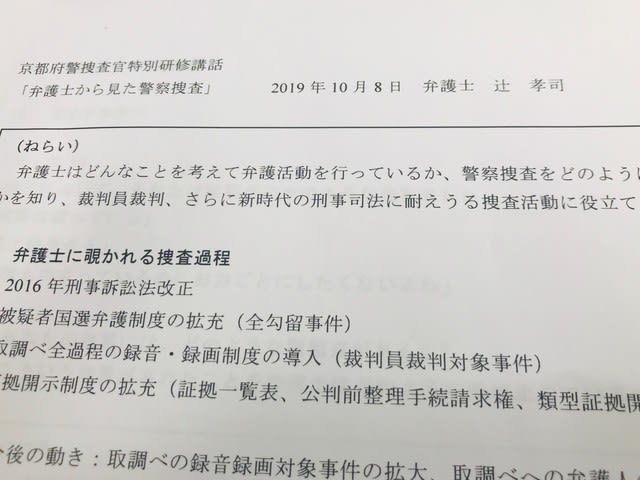

京都府警の警察学校にお招きいただき、「弁護士から見た警察捜査」というテーマで講話をしてきました。

10年程前から、年に数回、京都府警にお招きいただいて捜査官の研修として話をさせていただいています。

話の内容としては、取調べ中にこんなことを言ってしまうと任意性、信用性が飛んでしまいますよ。

せっかく苦労して作った供述調書は全部無駄になってしまいますよ。

今は、被疑者国選、取調べの録音録画、証拠開示が進んで、捜査過程が全部、弁護人に覗かれてしまいますよ。

裁判員となる市民は司法関係者、とりわけ警察のことをすごく信頼しているから、逆に、少しでもミスやアンフェアなことをしたということになるとマイナス評価がとても大きいですよ。

といったことを話してきました。

先日の愛媛県警での大学生の誤認逮捕の件を例に挙げて、

「就職も決まってるならおおごとにしたくないよね。」

「認めないから、どんどん悪い方に行っているよ。」

「やってないこと証明できないよね。」

なんてことを取調べの時に言ってしまうと、任意性に疑いをもたれてしまうということを伝えてきました。

そして、今後、録音録画は対象事件が拡大していく、それに加えて、弁護人の取調べへの立会いが始まるかもしれない。

録音録画は20年かかって実現した、立会いも10年後、20年後には実現しているかもしれない。

と、徳島人権大会のことを話してきました。

今回の対象者は、これから刑事になろうという若手の警察官の皆さんです。

みなさん、弁護士から警察に対する無礼?な話を熱心に聞いて下さり、終了後にはわざわざ質問に来てくださいました。

法務部は、台北地方裁判所と同じ建物(玄関が別の場所にあります。)なので、法務部を訪問した後、台北地方裁判所に行って裁判を傍聴してきました。

裁判所玄関は結構地味です。

日本と同じく、裁判は公開が原則なので、誰でも傍聴することができます。

日本と違うのは、公開原則を徹底するために、開廷中も法廷の傍聴席ドアが開け放たれています。

そのため、廊下の雑音が法廷の中にも入ってきて少々騒々しいのですが、いつものことなので裁判官たちも何とも思っていないようです。

2件の裁判を傍聴しました。

1件は女性被告人の詐欺事件の公判、証人尋問をしていました。

言葉がわからないので具体的な内容はわからないものの、刑事裁判なので、だいたい何をしているのかはわかります。

証人尋問でありながら、検察官が証拠書類を見ながらずっとしゃべっていて、証人はあまり話す機会が与えられません。

裁判官の手元にも膨大な記録があり(職権主義だから、裁判所にすべての記録が送られて、裁判官は公判前に証拠をすべて見てしまっているようです。)、

裁判官もいろいろ話をしながら尋問が進みます。

弁護人の反対尋問では、若い男性弁護士が質問するのですが、裁判官がどんどん介入してきます。

裁判官と弁護人が議論になり、最後は、裁判官が「もういいですから、次の質問に行ってください!」という感じで吐き捨ると、弁護人は引き下がって次の質問を始めました。

(という雰囲気です。)

ベテラン裁判長にやり込められる若手弁護人という構造は、日本も台湾も同じですね。

法廷では速記がとられていて、大きなスクリーンにその速記録がリアルタイムで表示されます。

裁判官、検察官、弁護人は、尋問中もその速記を時々確認して、誤りがあれば修正を求めます。

なので、尋問が丁々発止という感じならず、緊張感がありません。

もう1件は、黒人男性が被告人の薬物取引に関する事件、共犯者がいるようで、共謀しているかどうかが争点のようです。

ただ、公判ではなく、日本でいうところの公判前整理手続のような準備手続でした(公開されていました。)。

被告人の横に女性が座っているので弁護人かと思ったら、その人は通訳人で、弁護人はいませんでした。

外国人の要通訳事件、しかも否認事件にもかかわらず、弁護人無しってどうなんでしょう?

(今回の視察では調査対象事項ではありませんでしたが、国選弁護対象事件については日本の方が進んでいるようです。職権主義の国だからでしょうか。)

証拠となっている携帯電話について、

裁判官が「この携帯電話を証拠にしていいか?」と質問するのですが、

被告人は、「その携帯電話は、逮捕された時に自分が持っていたが、自分の携帯電話はもう一つの方で、その電話は友人の携帯電話だ」と答えます。

それで、裁判官が、「いや、そういうことを聞いているのではなくて、押収されるときの手続きに違法があったと主張するか?」と聞きなおします。

しかし、被告人はやはり、「その携帯電話は僕のものではない、友人が使っていたものだ」と同じように答えます。

裁判官は証拠能力(違法収集証拠)のことを聞いているのですが、被告人は関連性・証明力について意見を述べていて、質疑応答がかみ合いません。

弁護人を付ければいいのに...

台北地方裁判所に下のようなポスターが貼ってありました。

「国民法官初體験」と書いてあります。

「国民裁判官、初体験」ですね。

その上には、日本でも見たことのあるようなイラストが描かれています。

そうです、台湾でも日本の裁判員制度のような国民が刑事裁判に参加する制度を作ろうという動きがあるそうです。

この国民参加型刑事裁判については、台北弁護士会の皆さんとの懇親会でも話題に出ていました。

台北弁護士会としては導入に反対しているそうです。

台湾法務部は制度設計を検討するにあたり、日本から裁判員制度の制度設計に関わった学者2名(東大、京大の御用学者です。)を招いたそうです。

その2人の学者の意見に基づいて、日本とまったく同じような裁判員制度が法務部の案として作られました。

(だから、ポスターは、裁判官3人と裁判員6人なのですね。)

ところが、日本と同じような制度としてしまうと、証拠開示が現状よりも大きく制限されてしまいます。

日本と違って、台湾の刑事訴訟法は職権主義を原則としています。(日本は当事者主義です。)

職権主義では、裁判が始まる前に捜査記録・証拠がすべて、検察官から裁判所に送られます。

弁護人は裁判所でそれらの記録をすべて見ることが出来ます。全面的証拠開示ですね。

ところが、裁判員裁判になってしまうと、日本と同様に起訴状一本主義が採用され証拠は検察官の手元に残ります。

公判前整理手続の段階で、請求証拠開示、類型証拠開示、主張関連証拠開示という三段階の証拠開示しか認められなくなります。

弁護人としては、これまでならすべての証拠を見ることが出来たのに、裁判員制度になってしまうと開示される証拠が限定されてしまうことが到底納得できないということでした。

もし、公判前整理手続を導入するのなら、公判前整理手続担当裁判官と公判担当裁判官を分離して、公判前整理手続ではすべての捜査記録・証拠を裁判官にところに送り、弁護人もすべての証拠にアクセスできるようにしなければならないとお話になっていました。

ごもっともです。

オーストラリア・韓国でも刑事裁判を傍聴しましたが、どこの国でも、結局、刑事裁判って同じようなもんだなあと思いました。

台湾視察の最終日は、法務部(日本の「法務省」を訪問してきました。

【玄関前が工事中でした】

法務部では、法務部政務次長(日本でいう「法務省副大臣」です。)が対応して下さいました。

また、私たちが、死刑制度に状況について知りたい、死刑囚の処遇について知りたいというリクエストをしていたことから、

法務部矯正署長(刑務所での処遇の最高責任者です。)、4名の検察官(+通訳の方)が出迎えてくださいました。

【陳明堂法務副大臣です。】

死刑のことについて、陳副大臣自らが詳しく説明して下さったのが驚きでした。

日本で副大臣というと、非専門家で、官僚に教えてもらわないと何もできない国会議員がなっているというイメージですが、陳大臣は検察官からのたたき上げの方です。

ですので、私たちからの質問にも、周囲の部下にほとんど確認することもなく答えておられました。

陳副大臣の話は次のようなものでした。

台湾では、死刑はステップバイステップで廃止の方向にある。

法務部内にも死刑廃止を検討するチームがあり、国連自由権規約を国内法化したのでそれに従って検討を進めている。

今は、絶対的死刑(法定刑に死刑しかない罪名)はなくなり、すべて相対的死刑(死刑以外の刑罰を選択できる)になった。

今、法律上、死刑が残っている罪名についても死刑の必要性を検討している。死刑となる罪名を増やしてはならないと考えている。

捜査・審判(裁判)・執行の過程でも慎重にし、なるべく早い段階で精神鑑定も実施している。

実際に執行数はとても少なくなっている。

蔡英文政権になって、2人の死刑囚の執行をした。

2016年の執行はMRTで怒った大量無差別殺人事件、精神鑑定も行われて問題ないということで執行された。

2018年の執行は妻と子の二人を殺害した殺人事件

どちらも凶悪な事件で、世論の死刑にしろという声が強かった。

2006年以降、死刑執行は慎重になった。

死刑になる事件は、必ず最高裁まで審理が行われる。

判決が確定すると、訴訟記録はすべて最高検に送られてくる。

最高検で再審・非常上告の可能性を審査し、それらの可能性がないということになれば法務部長(法務大臣)のところに記録が送られてくる。

法務部長は参事に事件を審査させ、参事はその結果を法務部長に報告する。

さらに、実際に死刑を執行するためには、再度、再審、非常上告、憲法裁判の可能性がないか、精神状態に問題がないかの審査を行う。

そして、情状を考えて執行するかどうかを判断する。

総統には恩赦の権限があるので、総統にも執行に付いてお伺いを立てることになる。

そこまでして、すべて問題ないということになって、初めて執行される。

執行は、高等検察庁の検察官が担当している。

(実はこういう具体的な手続の流れは日本ではブラックボックスの中にあります。陳部長がスラスラと説明してくれたことは驚きでした。)

【黄俊棠矯正署長です。】

矯正署長から、死刑確定者の処遇について教えていただきました。

死刑確定者については、精神状態の安定のための処遇をしている。

教誨を実施し、民間の心理士、有識者、学者、弁護士などのボランティアが個別教誨を行っている。

団体での宗教協会も行っている。

動物を飼うことも認められており、それによって生命を重視するという教育を行っている。

また、刑務所で作成した生命に関する番組も見てもらっている。

図書を借りる制度もあるし、一般受刑者と一緒に音楽や書道といった活動にも参加している。

修復的司法も取り入れている。

テレビ・ラジオも持つことが出来るし、写経をしている人もいる。

医療については、一般市民と同じ健康保険が適用されている。

死刑確定者については外部交通は緩やかで、弁護士の面会には制限はないし、家族は週2回(1回30分)の面会ができ、必要があれば増やすこともある。

春節や母の日には特別な面会が認められていて、アクリル板や格子越しではなく、直接会うこともできる。

携帯電話での面会も可能だということです。

【ドラマに出てくるようなイケメン検察官です。東大に留学していたということで日本語ペラペラです。】

陳副大臣からは、執行のことについてさらに教えてもらいました。

執行する時期は秘密で、本人にも家族にも事前には知らせず、執行後に家族に通知し、マスコミに公表するそうです。(日本と同じです。)

死刑廃止連盟などから事前に知らせるように要望されているが、事前に知らせてしまうと再審や非常上告を出されてしまって執行できなくなる、だから知らせることはできないということです。

(とても正直な説明です。再審中、非常上告中は死刑は執行しないということです。日本でも事前告知はされませんが、その理由について説明されることはありません。また、日本では、最近は、再審請求中でもお構いなしに執行されてしまいますので、再審を出されると困るから事前告知しないという理由は通用しなくなっています。)

米国では本人に事前告知するし、執行時期が公表もされているということは承知しているが、台湾ではそのようにはなっていないと、海外のこともよくご存じでした。

(諸外国の死刑の状況について、法務部でいろいろと調査・研究されているのだと思います。)

7、8年前までは、執行後の臓器提供が出来たそうですが、臓器提供するとなると事前に医師に執行を知らせることになり、マスコミにも情報が漏れてしまうので、今は臓器提供ができなくなったということです。

【訪問記念に刑務所で受刑者が作成した魔除けの壁飾りをいただきました。シーサーみたいな感じです。)

そして、最後に、「法務部としては死刑廃止に進んでいきたい」とはっきりとおしゃっていました。

台湾法務部のHPを見ると「死刑廃止に関する台湾法務部の方針」が公表されています。

基本方針の前文は次のとおりです。

「死刑は報復の理論に基づいており、国家権力が有罪判決を受けた犯罪者から生きる権利を奪い、社会から永遠に引き離します。

死刑は残酷であり、刑罰は教育を包含するべきであるという概念に反するため、死刑の廃止は徐々に世界的な傾向となっています。

多くの民主的先進国は、死刑を完全にまたは条件付きで廃止しました。

死刑を完全に廃止するかどうかは、社会の発展、法と秩序の概念の成熟度、国民のコンセンサスとサポートにかかっています。

近年の世論調査では、回答者の約80%が一貫して死刑の廃止に反対しています。

ただし、量刑の上限の引き上げや終身刑の仮釈放の条件などの補完的な措置が含まれている場合、反対は40%に低下します。

補完的な措置と教育を考慮すれば、報復としての死刑についての一般の支持は明らかに方向転換され、

死刑の段階的廃止について一般的なコンセンサスが形成される可能性があります。

法務省は広範な議論と研究を用いて廃止に関する一般的なコンセンサスを形成し、しかる後、既存の法律に必要な改正を提案して、治安を維持しながら人権保護を拡大します。」

代替刑や教育刑について全社会的議論と研究を重ねて、国民の理解を促進して、法律上の死刑廃止をしようということですね。

台湾では、こうした死刑廃止の方向性を法務部が明言しHPで公表しています。

日本より相当進んでいます。

台湾は、中華人民共和国との関係があるため、国連に加盟することができていません。

正式な国家として国交のある国はわずかです。(最近もソロモン諸島、キリバスと国交が断絶されたと報道されています。)

そうであるからこそ、台湾は国際社会の中で国家として確固たる地位を確保するため、国連人権規約を国内法として整備し、国際的にもっとも進んだ人権水準を実現しようとしています。

戦後、間もなく世界の中で経済的に確固たる地位を築いてしまったがために国際社会の声に耳を傾けずガラパゴス的人権保障で良しとしながら、他方で国連の非常任理事国入りを常に伺う日本とはずいぶんと違います。

【記念写真】

法務部のお決まりのポーズは右手親指を立ててGood!という感じですね。

でもイケメン検事は、そんなポーズをしてない....

今回の法務部視察は、前日にお世話になった政治大学の林超琦副教授のお兄様である林超駿教授(台北大学法律学院)のアレンジです。

私たちの視察スケジュールをご覧になって、死刑廃止を推進する立場の人ばかりから話を聞くのではなく、死刑を行っている側の人の話も聞いた方がいいでしょうとアドバイスをいただき、アレンジまでしてくださいました。

林超駿教授は、以前は台北大学法学院長(法学部長)として中央大学法学部と学術連携協定を締結されていますので、中央大学の方はご存じかもしれません。

林兄妹のお父様である林永謀氏は元大法官(最高裁判所・憲法裁判所の裁判官)だったということで、法曹の世界では一目置かれているようです。

ということで、私たちのためにわざわざ副大臣を筆頭にそうそうたるメンバーがお出ましいただき、厚遇していただくきました。

日本で、私たち京都弁護士会の死刑廃止検討委員会のメンバーが霞ケ関の法務省を訪問して、死刑について話を聞きたいと申し入れたらどうでしょう?

きっとまったく相手にしてもらえないでしょう。

理由付けて断られるか、返事すら来ないか、あれこれ厳しい条件を付けられるか、質問してもろくに答えてもらえないかというところでしょう。

それが、台湾という外国で、副大臣まで出てきて話をしてくれたということは本当に貴重な経験です。

林超駿教授、本当にありがとうございました。