ナノレベルの物質を超音波処理する技術を開発

--超音波の非線形現象を制御する技術による

ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術--

超音波を利用した、「ナノテクノロジー」の研究・開発装置

超音波システム研究所は、

これまでに開発した

「超音波による攪拌・分散・乳化・破砕・・」の技術を応用して

効率良く「ナノテクノロジー」研究・開発に利用できる

超音波システムを開発・対応しています。

このシステムは

以下の装置と技術の組み合わせを基本にして

設計・開発・実験・測定・解析・確認・・・により実現します。

<<装置>>

洗浄システム(推奨)

http://ultrasonic-labo.com/wp-content/uploads/52cc97c1a13fd294f53af526edd69990.pdf

<<技術>>

*複数の異なる周波数の振動子の「同時照射」技術

*間接容器の利用に関する「弾性波動」の応用技術

*振動子の固定方法による「定在波の制御」技術

*時系列データのフィードバック解析による「超音波測定・解析」技術

*液循環に関する「ダイナミックシステム」の統計処理技術

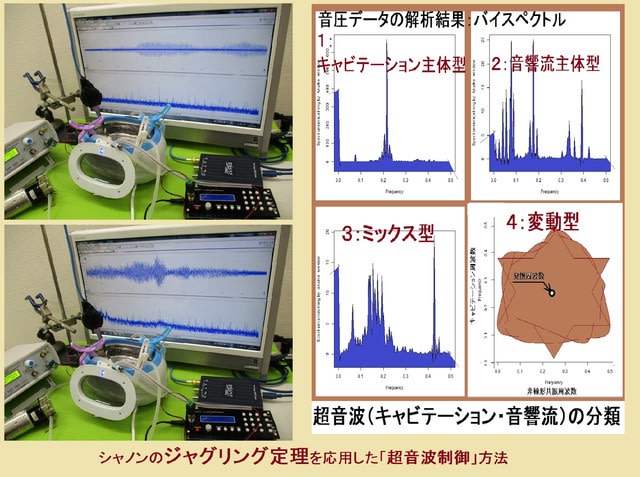

*超音波の「非線形現象に関する」制御技術

*超音波とマイクロバブルによる「表面改質技術」

*超音波の「音圧測定・解析技術」

*揺動ユニットによる

超音波(キャビテーション・加速度・音響流)制御技術

*オリジナル超音波システムの開発技術

*超音波プローブの「発振・制御」技術

*超音波を利用した「表面弾性波の計測技術」

*・・・・・

上記を、目的(サイズ、価格、性能・・・)に合わせた、

オリジナルシステムとして提案・提供します。

このシステムによる具体的な応用事例

1)カーボンナノチューブ、銀粉、鉄粉、銅粉、

アルミニウム粉、・・・

のナノレベルの分散

2)各種ポリマーの水溶媒・・・への溶解・乳化

3)1MHz以上の高調波による化学反応の促進

4)各種粉末への表面処理

(超音波特有の新しい表面処理効果を実現しました。)

5)機械加工・研磨・表面処理・・・への応用・利用

(鋼材・・・への超音波(高調波)伝搬)

特に、

超音波の発振周波数に対して、

対象物への伝搬周波数(キャビテーションと音響流の効果)を

明確に制御することで、安定した超音波の効果を実現します。

今回開発した技術は

具体的な対象物の構造・材質に合わせ、

効果的な超音波(キャビテーション・音響流)伝搬状態を、

間接容器・液循環・超音波の出力制御により実現します。

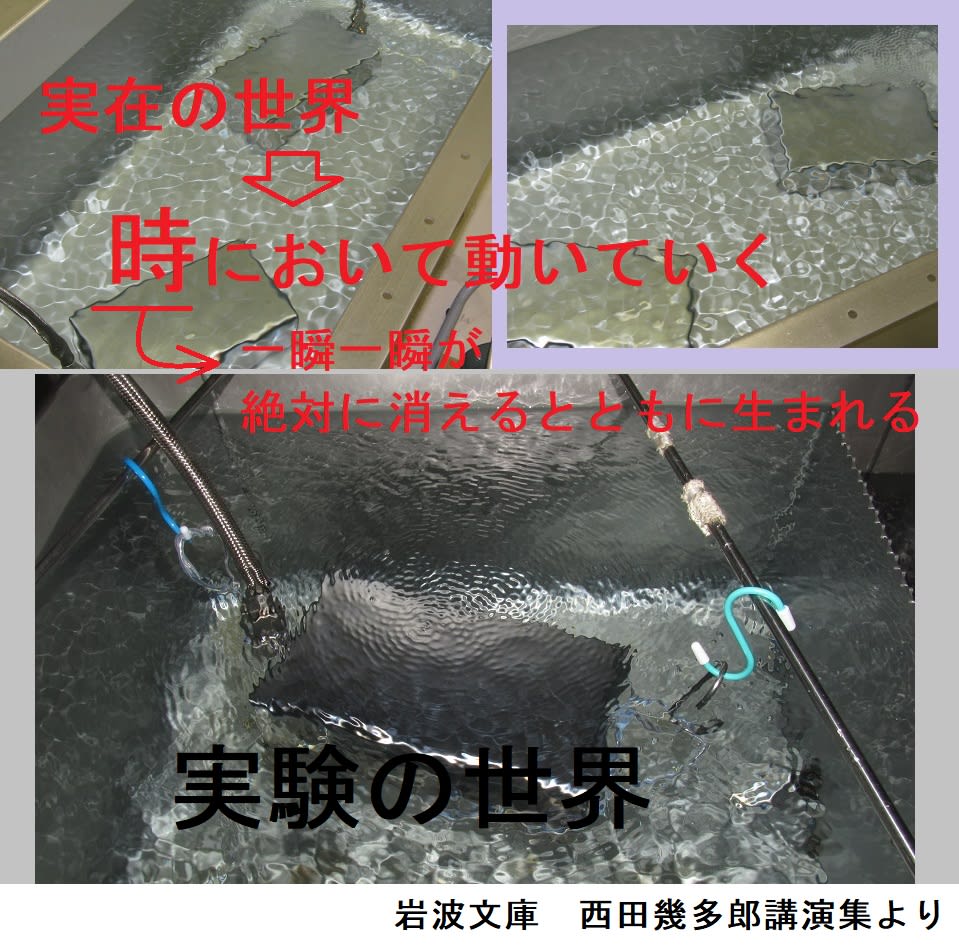

アルミ箔の分散によるキャビテーションの観察

超音波洗浄に関した、対象物から除去した汚れの、対処技術を応用して

細かい金属粉末・・・に対する

超音波を利用した「取扱い技術」を応用開発しました。

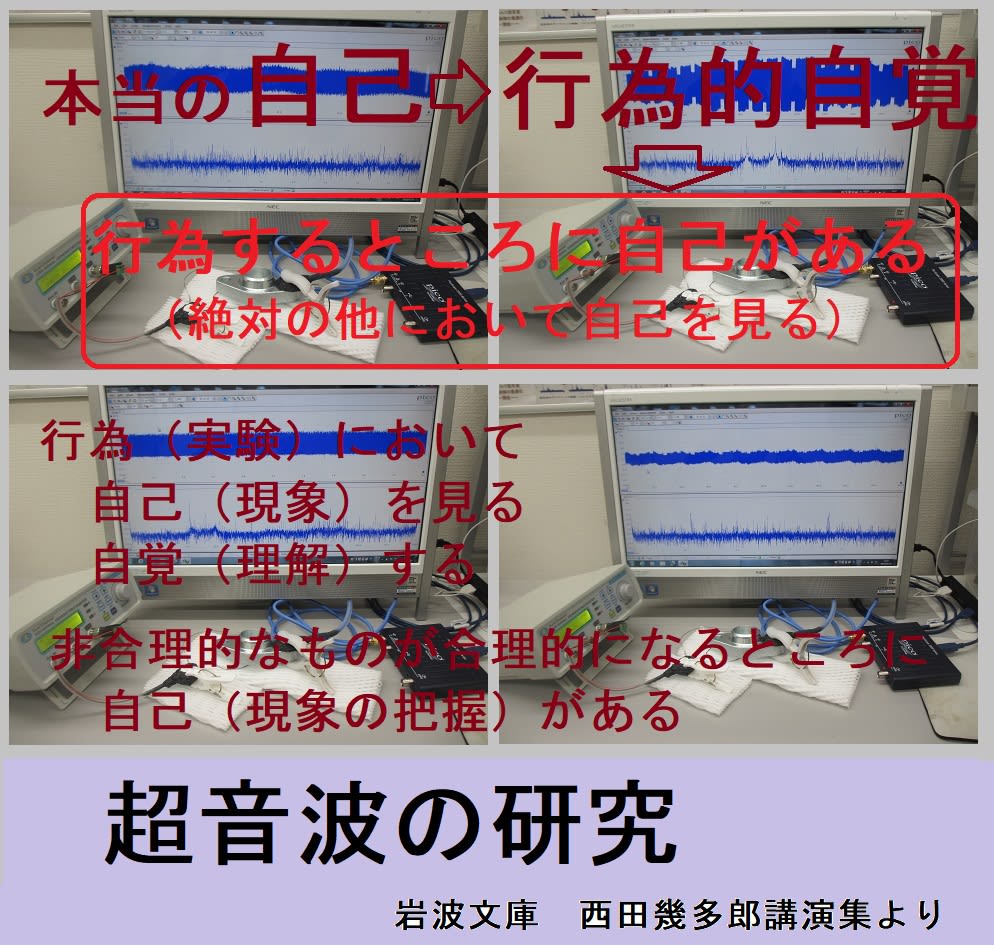

これまでに、開発した

超音波制御技術と計測・解析技術により

対象となる粉末に合わせた

対象物・治工具の超音波伝搬状態を最適化することで、

ナノレベルの粉末処理を実現させました。

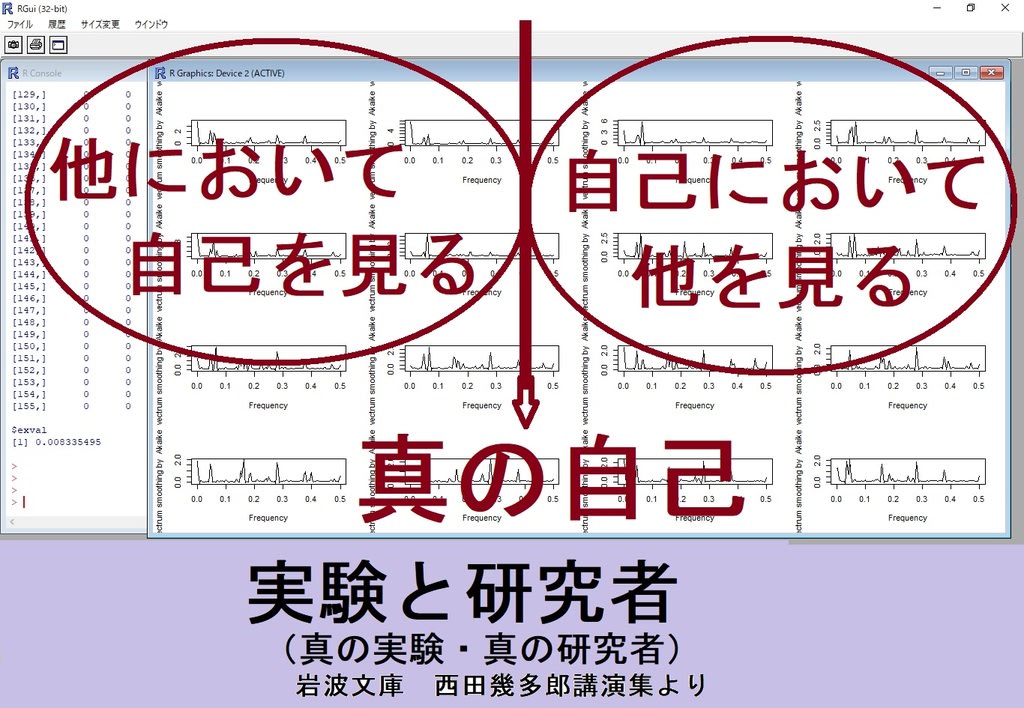

複雑に変化する超音波の状態について、

非線形性の解析技術によるダイナミック特性の制御により

各種粉末の攪拌・分散・移動・・に対処します。

対象物の特徴・材質・数量・治工具・・・により

個別の具体的な技術になります。

この技術は、洗浄液の乱流現象に関するカオスについて

音圧変化のデータを、

定在波との関係について解析・検討する中で応用開発しました。

なお、技術ノウハウの具体的な対応・・・を

コンサルティング事業として、展開しています。

超音波システム研究所

ホームページ http://ultrasonic-labo.com/

新しい技術を考えていく上で参考になる

「鶴見和子の創造性に関する講演」資料より

学術講演 「日本人と創造性」 鶴見和子

・・・

創造性に3つのタイプがあるのではないか

1)内発、古代論理優先->「同化型」 例 関口信夫

2)中間型 ->「折衷型」 例 柳田国男

3)概念・形式論理優先->「対立・統合型」例 南方熊楠

・・・

これらの創造性が、水俣病の患者の・・・

未曾有の困難にぶち当たったとき、人間はどのように困難を乗り越えてゆくか

それは、創造的でなければ出来ないことです

困難事態が新しい困難・・・

!!!!このような、創造性の分類は、普通の人の行き方を

!!!!ぶんせきする道具である

もう一つ、創造性の分類は

社会変動の担い手のタイプにつながっていく・・・

コメント

大変難しいのですが、創造性に取り組むものとして

重要な考え方を提出しているとともに

物を作るうえでの

社会における哲学を要求しているように感じます

参考資料

http://www-soc.kwansei.ac.jp/kiyou/53/53-ch1.pdf

補足(わかりやすい説明)

生物学の中村佳子さんは「ヒトも大腸菌も同じ祖先から生まれ、

一つ一つの生きものはアリはアリとして、ヒトはヒトとしてたったひとつのゲノムの可能性を展開し、

常に新しいものを生み出そうとする力を内に持つ『自己創出系』」と言われます。

1分前の私と、今の私では違っているけれど私は私。

同じだけれど変わるということが生きものの本質ですが、新しいものはゼロから生まれるのでなく、

異質と出会い、結びつくことで生まれるそうです。

水俣病と出会い、人間は自然の一部であり、自然破壊とは、外部の自然を壊すだけでなく、

人間自身の内なる自然の破壊でもあると気づかれた、社会学の鶴見和子さんは、

それぞれの地域の持つ伝統を生かし、

異質を加えて暮らしやすい社会を地域住民が創造するという「内発的発展論」を生み出されました。

経済成長を目的とする近代化論に対し、人はそれぞれ持って生まれたものを思いきり発現、

成長する事が目的で、経済成長は条件にすぎないと言われます。

感性論哲学では感性が人の本質であり、理性は、感性から湧き上がったものを形にする手段能力と言い、

仏教では自分の中に全てがあると言われ、

教育―エデュケーションとは内にあるものを引き出すという意味ですが、

まさにいのちは内に持っているもので、生まれ、成長するもの。

不確かな時代ですが、生きものとしての自分に込められた長い時間は確かなもの。

人は、生きものとしての45億年、先祖からの歴史、文化が出来上がるまでの長い積み重ね、

とさまざまな時間を背負って今ここに生きています。“みんな違って、みんないい”、のがいのちの本質。

連綿と続く自分の中に込められた「時間」を大切にしながらただ1回限りの命の花を咲かせませんか。

参考図書 鶴見和子 対話まんだら 藤原書店

『45億年の私の「生命」』生命誌と内的発展論 より

流体の科学〈中〉波動 (単行本)

• 単行本: 227ページ

• 出版社: 日刊工業新聞社 (2002/03)

流体の科学について(中巻へのはしがき)

上巻の上梓以来7年が経過した.

その間に蓄積された資料のうち,流体の波動に関する部分のみをここに収めた.

上巻のはしがきに標榜した精神はここでも変わらない.

つまり「青い星」地球を表徴する2つの流体,水と空気,

について我々が18世紀から持っている手法である古典力学,

19世紀から持っている熱力学だけを頼りに,

それでも21世紀に生きる我々の知的好奇心を刺激するに足ると思われる現象をとり上げた.

大別するとそれは水面波,音波,衝撃波/膨張波となる.

技術の分野では,これらは海岸工学,音響学,航空宇宙工学/機械工学に対応する.

他方水面波のかなりの部分を占めるソリトンは前世紀後半に勃興した数理物理学の分野である.

現象解明にあたって解析的手法を重視し,

上巻で要求された予備知識以上のものを仮定せずに,

式を順次追うだけで理解できるよう,「行間をとばす」ことを極力避けた.

これは本シリーズを貰くもうひとつの姿勢である.

数値流体力学が主流となった時代下で教育された研究者が多数派となった現在,

ブラックボックス化した知識の累積が

想像力/創造力の枯渇を招くという危険を予防しなければならないからである.

感想

想像力/創造力の枯渇は、

情報や知識による「観察する力」にあらわれていると考えます

事実が見えない

事実を追求しない

事実を信じない

事実・・・

この本は、今の現実を心配して書かれていたように思います

私は、「渦巻ポンプ講義 生源寺順(著)養賢堂(1943)」を読んだとき

人に技術を説明するための、誠実な努力を非常に感じました

その理由が、情報を利用して事実を追求していく方法が貫かれていることにあった

と思います