日本人と創造性

新しい技術を考えていく上で参考になる

「鶴見和子の創造性に関する講演」資料より

学術講演 「日本人と創造性」 鶴見和子

・・・

創造性に3つのタイプがあるのではないか

1)内発、古代論理優先->「同化型」 例 関口信夫

2)中間型 ->「折衷型」 例 柳田国男

3)概念・形式論理優先->「対立・統合型」例 南方熊楠

・・・

これらの創造性が、水俣病の患者の・・・

未曾有の困難にぶち当たったとき、人間はどのように困難を乗り越えてゆくか

それは、創造的でなければ出来ないことです

困難事態が新しい困難・・・

!!!!このような、創造性の分類は、普通の人の行き方を

!!!!ぶんせきする道具である

もう一つ、創造性の分類は

社会変動の担い手のタイプにつながっていく・・・

コメント

大変難しいのですが、創造性に取り組むものとして

重要な考え方を提出しているとともに

物を作るうえでの

社会における哲学を要求しているように感じます

補足(わかりやすい説明)

補足(わかりやすい説明)

生物学の中村佳子さんは「ヒトも大腸菌も同じ祖先から生まれ、

一つ一つの生きものはアリはアリとして、

ヒトはヒトとしてたったひとつのゲノムの可能性を展開し、

常に新しいものを生み出そうとする力を内に持つ『自己創出系』」と言われます。

1分前の私と、今の私では違っているけれど私は私。

同じだけれど変わるということが生きものの本質ですが、

新しいものはゼロから生まれるのでなく、

異質と出会い、結びつくことで生まれるそうです。

水俣病と出会い、人間は自然の一部であり、自然破壊とは、外部の自然を壊すだけでなく、

人間自身の内なる自然の破壊でもあると気づかれた、社会学の鶴見和子さんは、

それぞれの地域の持つ伝統を生かし、

異質を加えて暮らしやすい社会を地域住民が創造する

という「内発的発展論」を生み出されました。

経済成長を目的とする近代化論に対し、

人はそれぞれ持って生まれたものを思いきり発現、

成長する事が目的で、経済成長は条件にすぎないと言われます。

感性論哲学では感性が人の本質であり、

理性は、感性から湧き上がったものを形にする手段能力と言い、

仏教では自分の中に全てがあると言われ、

教育―エデュケーションとは内にあるものを引き出すという意味ですが、

まさにいのちは内に持っているもので、生まれ、成長するもの。

不確かな時代ですが、生きものとしての自分に込められた長い時間は確かなもの。

人は、生きものとしての45億年、

先祖からの歴史、文化が出来上がるまでの長い積み重ね、

とさまざまな時間を背負って今ここに生きています。

“みんな違って、みんないい”、のがいのちの本質。

連綿と続く自分の中に込められた

「時間」を大切にしながらただ1回限りの命の花を咲かせませんか。

参考図書 鶴見和子 対話まんだら 藤原書店

『45億年の私の「生命」』生命誌と内的発展論 より

超音波システム研究所

ホームページ http://ultrasonic-labo.com/

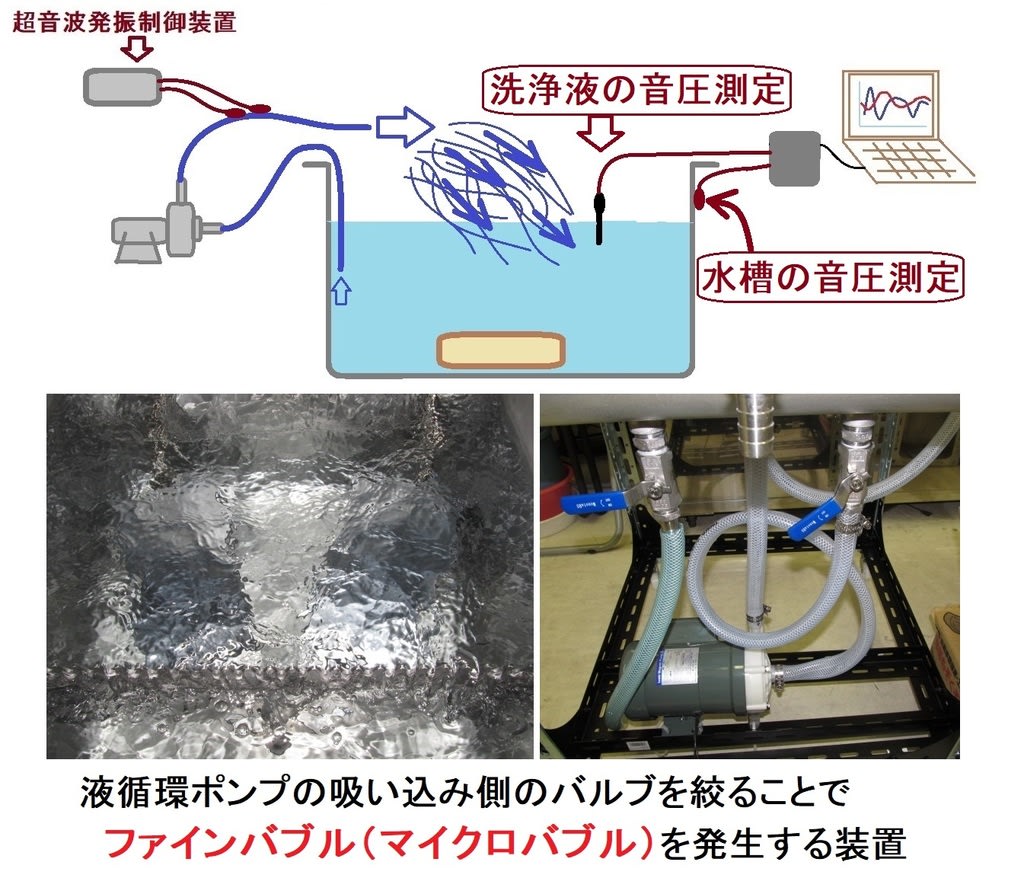

超音波システム研究所 発明(INVENTION) no.239

オリジナル技術(液循環)

http://ultrasonic-labo.com/?p=7658

<超音波のダイナミックシステム:液循環制御技術>

http://ultrasonic-labo.com/?p=7425

超音波水槽の新しい液循環システム

http://ultrasonic-labo.com/?p=1271

現状の超音波装置を改善する方法

http://ultrasonic-labo.com/?p=1323

超音波制御装置(制御BOX)

http://ultrasonic-labo.com/?p=4906

独創(岡 潔)

数学は語学に似たものだと思っている人がある。寺田寅彦先生も数学は語学だといっているが、そんなものなら数学ではない。おそらくだれも寺田先生に数学を教えなかったのではないか。語学と一致している面だけなら数学など必要ではない。それから先が問題なのだ。人間性の本質に根ざしておればこそ、六千年も滅びないできたのだと知ってほしい。

また、数学と物理は似ていると思っている人があるが、とんでもない話だ。職業にたとえれば、数学に最も近いのは百姓だといえる。種子をまいて育てるのが仕事で、そのオリジナリティーは

「ないもの」から「あるもの」を作ることにある。

数学者は種子を選べば、あとは大きくなるのを見ているだけのことで、大きくなる力はむしろ種子の方にある。これにくらべて理論物理学者むしろ指物師に似ている。人の作った材料を組み立てるのが仕事で、そのオリジナリティーは加工にある。理論物理学者は、ド・ブロイ、アインシュタインが相ついで、ノーベル賞をもらった一九二〇年代から急速にはなばなしくなり、わずか三十年足らずで一九四五年には原爆を完成して広島に落とした。こんな手荒な仕事は指物師だからできたことで、とても百姓にできることではない。いったい三十年足らずで何がわかるだろうか。わけもわからず原爆を作って落としたに違いないので、落とした者でさえ何をやったかその意味がわかってはいまい。

独創するために

心境を用意することがどんなに手間のかかることか。(岡 潔)

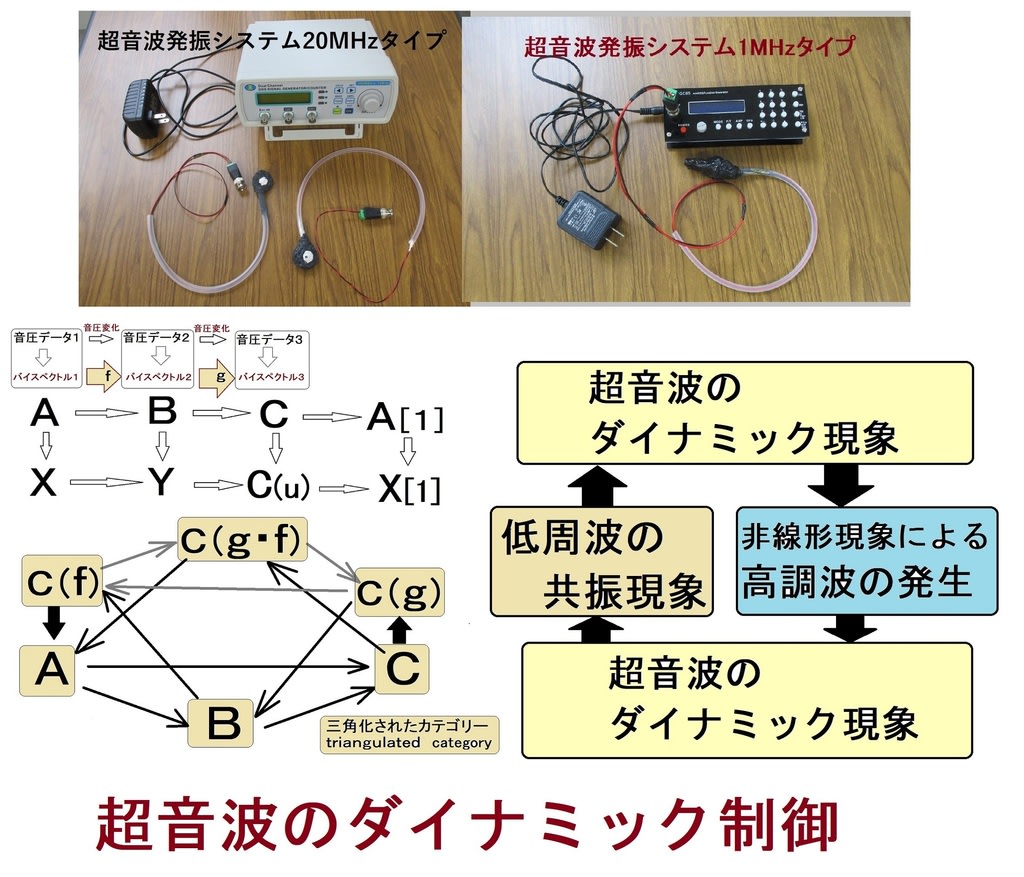

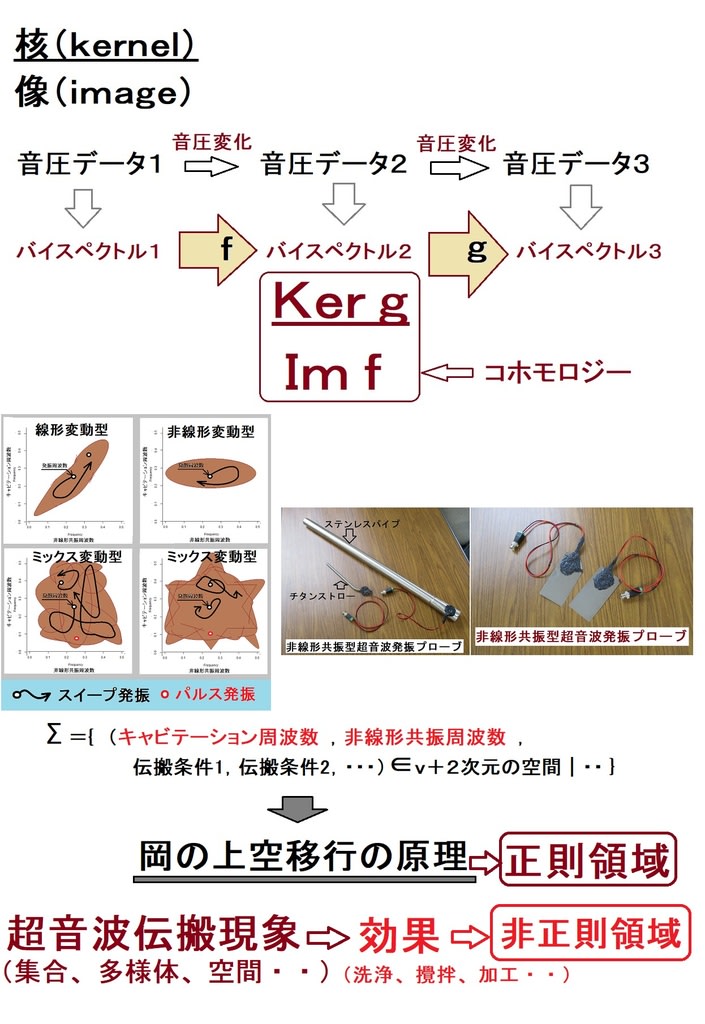

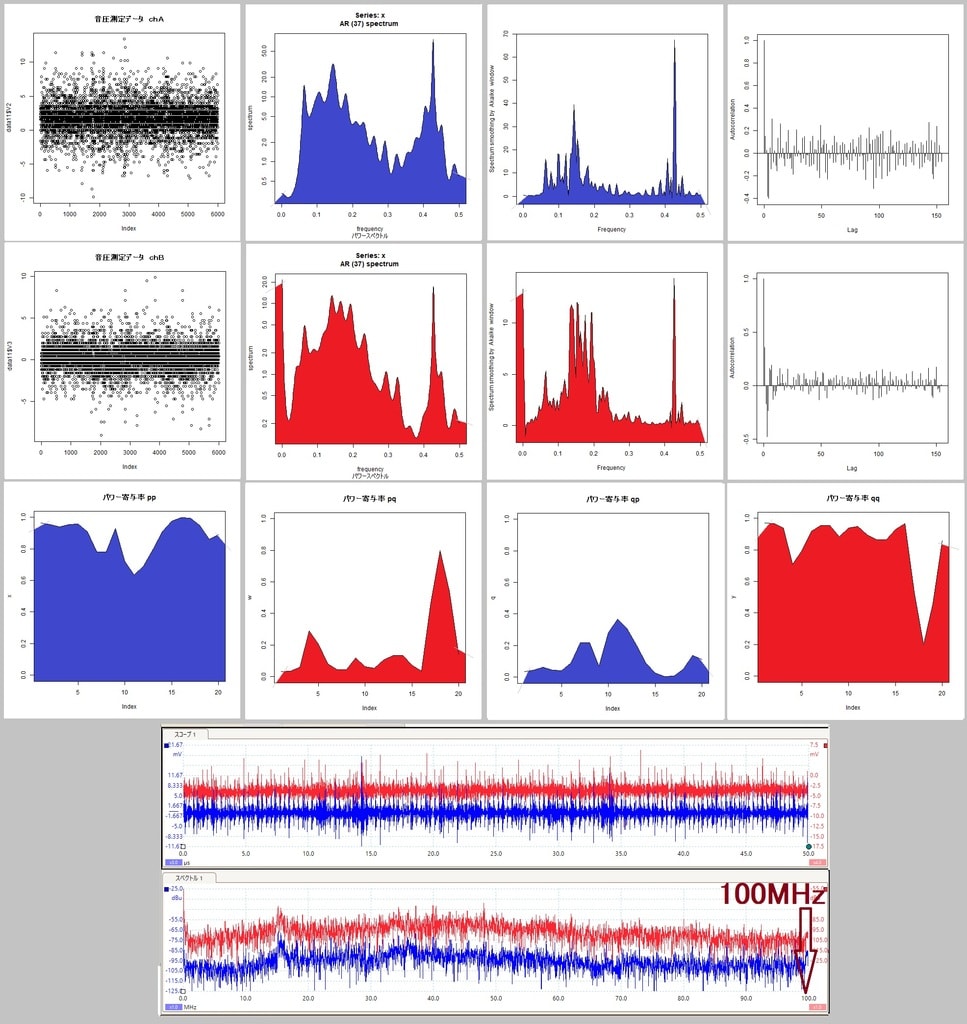

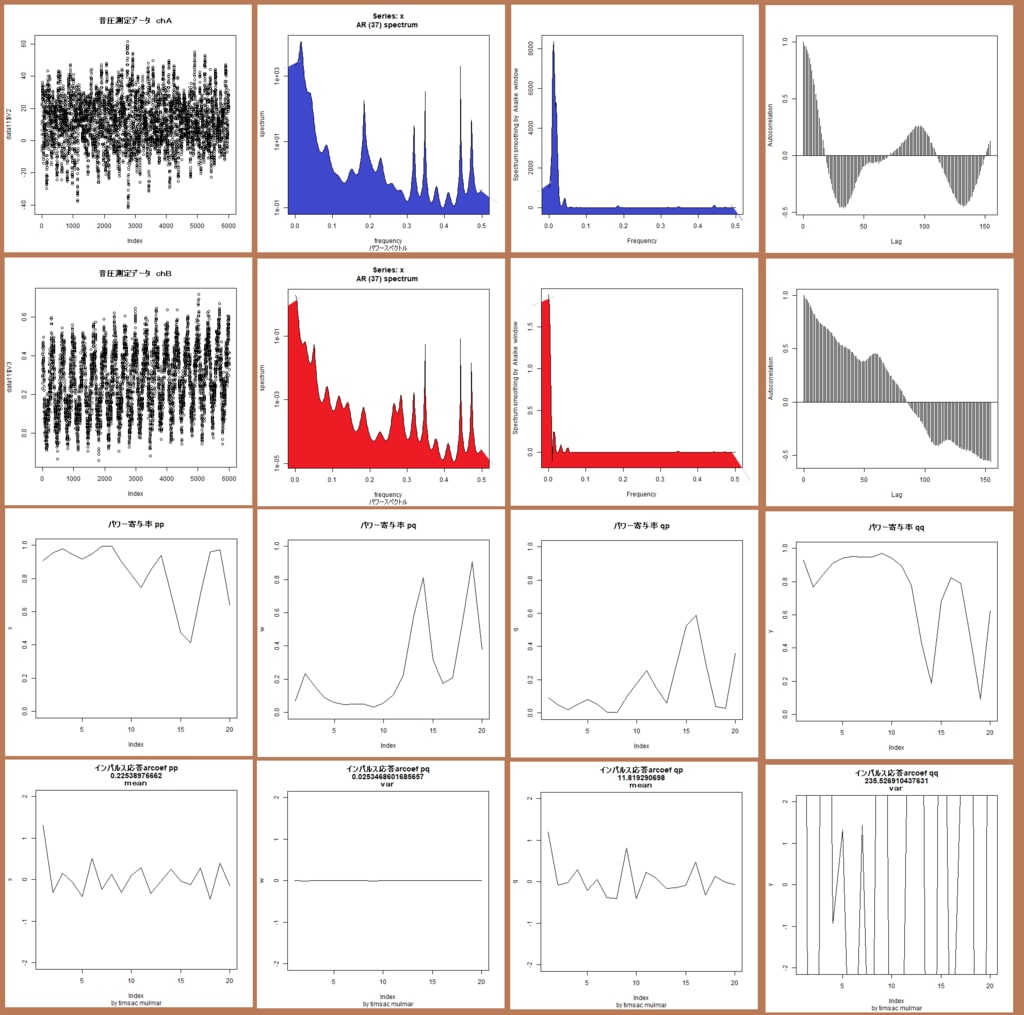

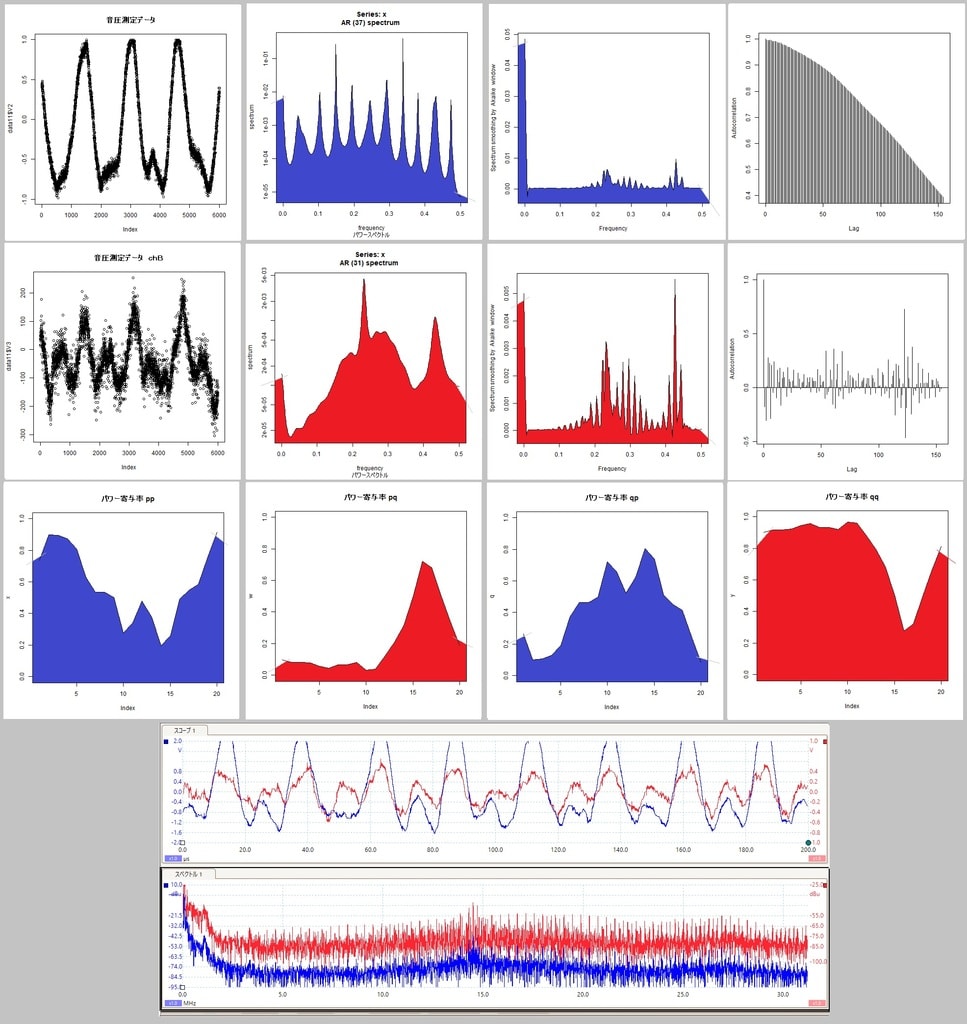

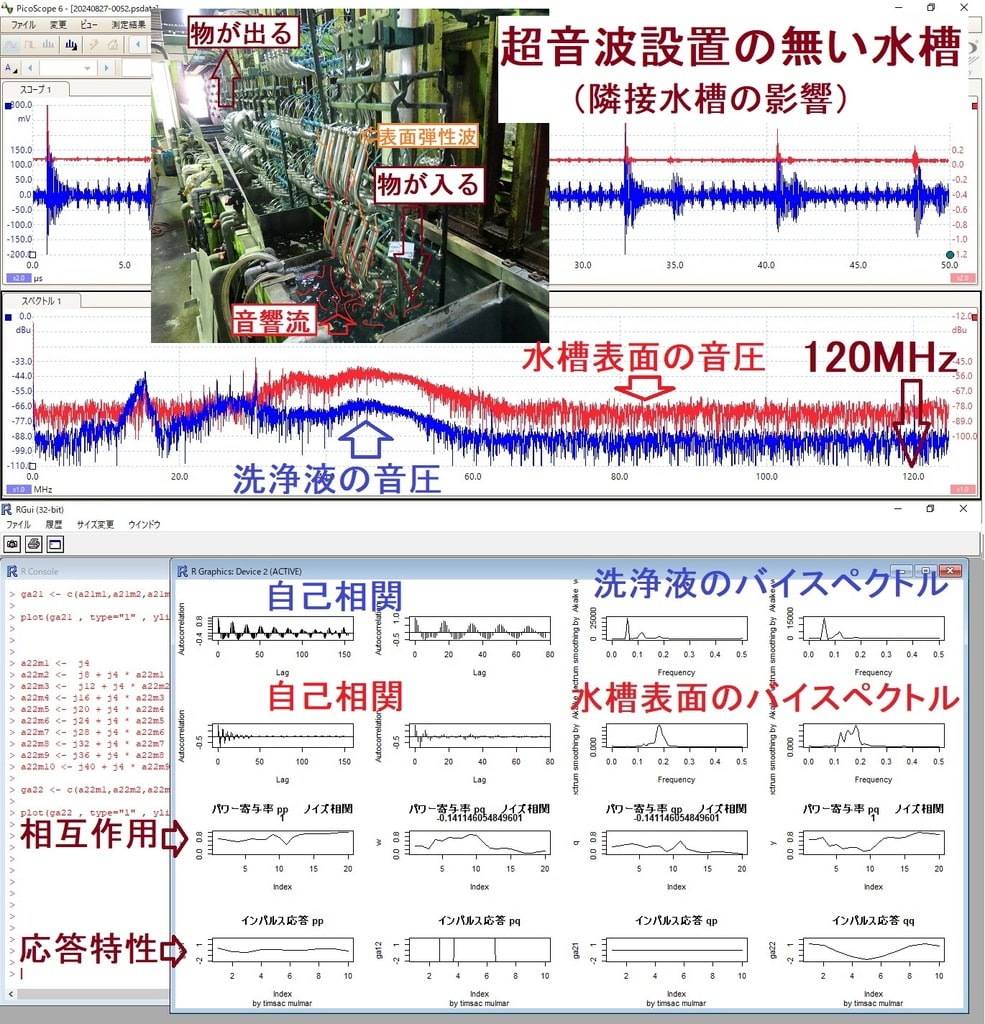

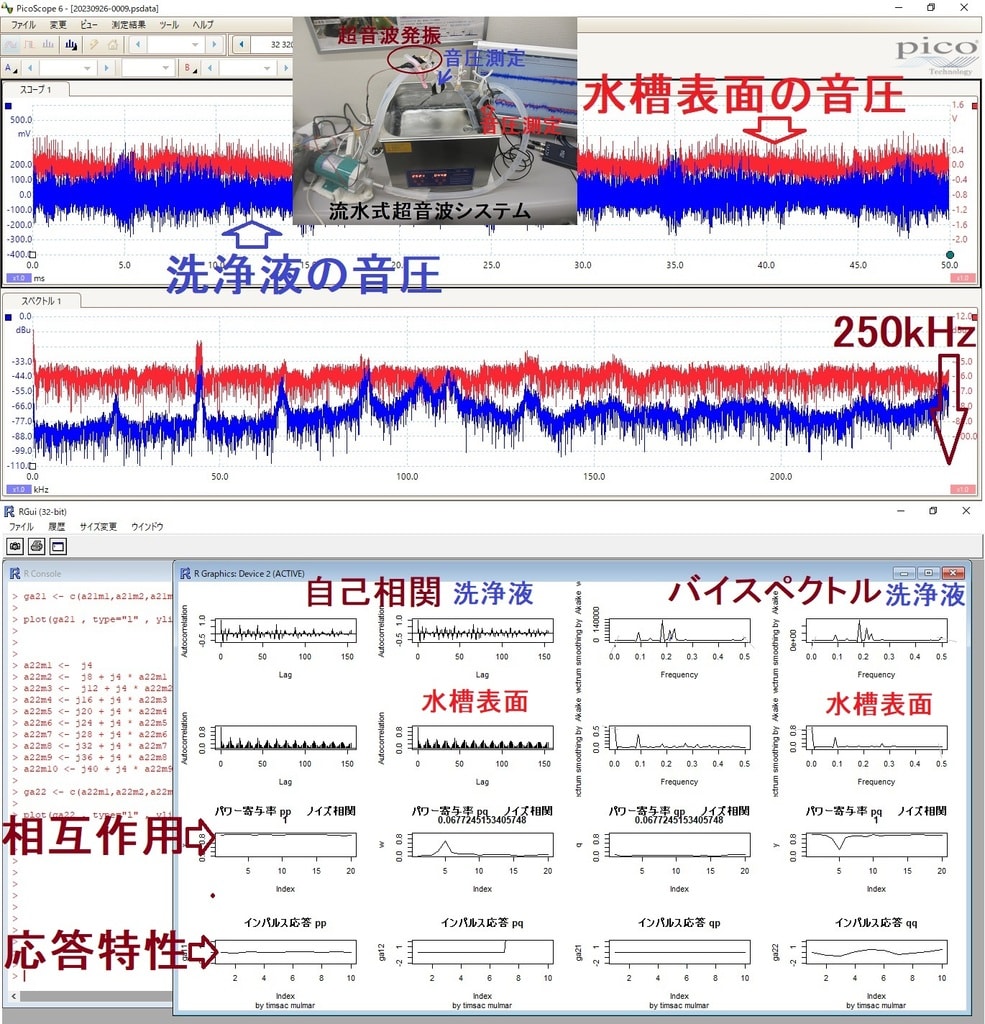

1)時系列データに関して、

多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析により

測定データの統計的な性質(超音波の安定性・変化)について

解析評価します

2)超音波発振による、発振部が発振による影響を

インパルス応答特性・自己相関の解析により

対象物の表面状態・・に関して

超音波振動現象の応答特性として解析評価します

3)発振と対象物(洗浄物、洗浄液、水槽・・)の相互作用を

パワー寄与率の解析により評価します

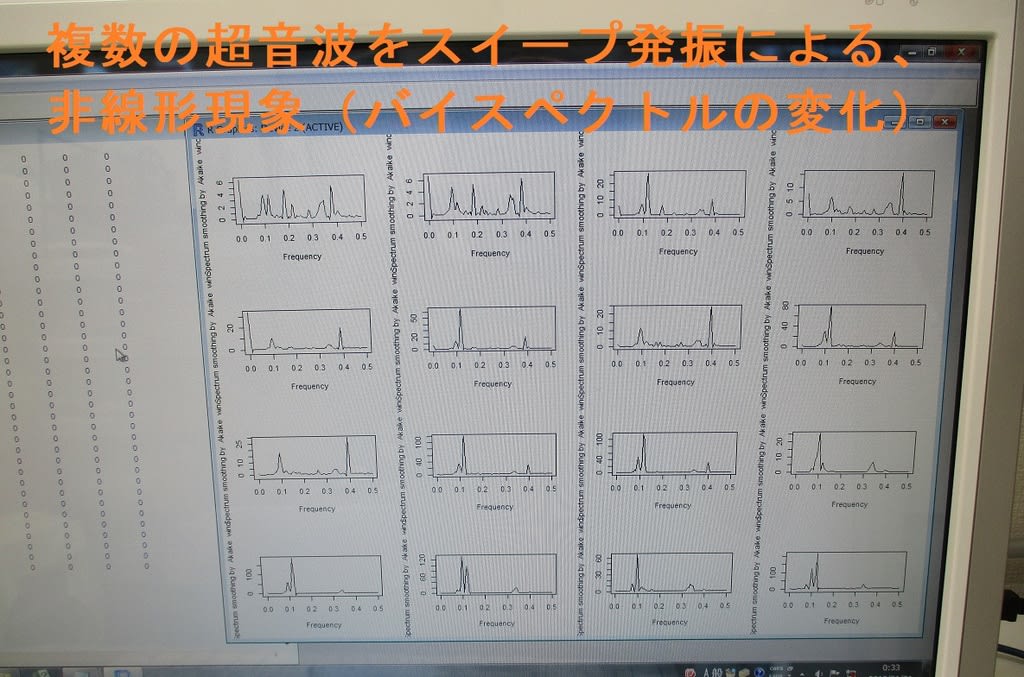

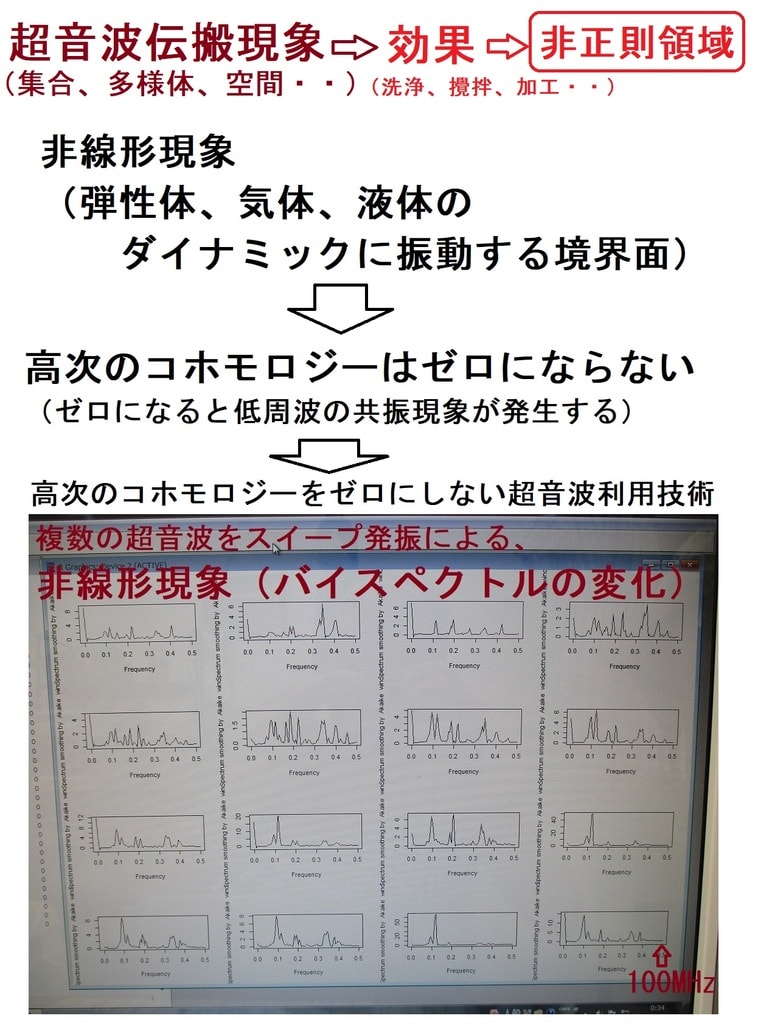

4)超音波の利用(洗浄・加工・攪拌・・)に関して

超音波効果の主要因である対象物(表面弾性波の伝搬)

あるいは対象液に伝搬する超音波の

非線形(バイスペクトル解析結果)現象により

超音波のダイナミック特性を解析評価します

この解析方法は、

複雑な超音波振動のダイナミック特性を

時系列データの解析手法により、

超音波の測定データに適応させる

これまでの経験と実績に基づいて実現しています。

注:解析には下記ツールを利用します

注:OML(Open Market License)

https://www.ism.ac.jp/ismlib/jpn/ismlib/license.html

注:TIMSAC(TIMe Series Analysis and Control program)

https://jasp.ism.ac.jp/ism/timsac/

注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境

https://cran.ism.ac.jp/

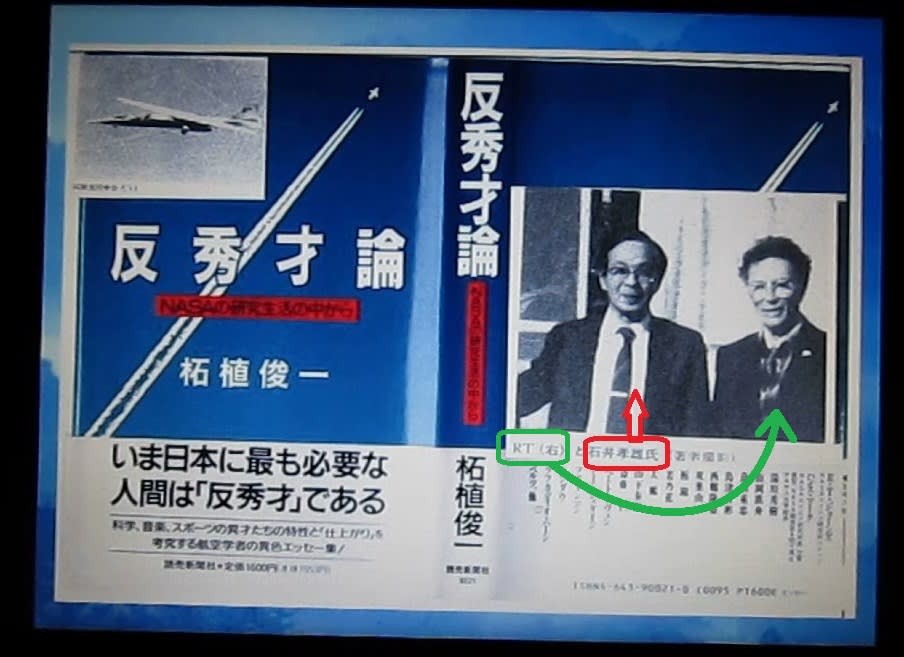

散歩(反秀才)

講演:「反秀才のすすめ」ー航空機開発からベンチャービジネスまでー

筑波大学 名誉教授 柘植 俊一 氏

講演日:平成13年7月14日(土)於て 東工大(大岡山) 百年記念館

[講演要旨]

秀才-受納的な理解の速い、

いわゆる頭の速い人に対して、

反秀才-頭の強い人-を定義し、

その属性について触れる。

実例として、モーツアルトに対してベートーベン、

ランダウに対してアインシュタイン、

勝海舟に対して山岡鉄舟、大鵬に対して柏戸、

などを対比させて、反秀才の特性をまず理解して頂く。

自分の専門分野である航空・宇宙工学の中から

革新的な業績を残した反秀才の実例として、

R.T.ジョーンズの反対象翼のアイディアを紹介し、

この奇妙な将来型超音速輸送機のモデルの試験飛行をビデオで紹介する。

すぐれた半秀才的メンタリティを持つ中小/ベンチャー企業の成功例として、

現在世界中の自動車の7割が用いて居る

オイルシールの開発を独力で行った石井孝雄氏の業績を紹介する。

・・・

【略歴】

昭和29年 東京大学工学部電気工学科卒

昭和34年 東京大学数物系大学院航空学専門過程了 工博

昭和35年 防衛大学校航空工学教室 助教授

昭和44年 NASAエイムス研究所 上級研究員

昭和54年 筑波大学構造工学系教授

平成 7年 定年退官 名誉教授

筑波大学先端学際領域センター(TARA)客員研究員

・・・・

研究者が成功する条件 柘植俊一

1) 「自信の蓄積」

2) 「不満の蓄積」

3) 「自分の将来を考える時間の余裕」

(柘植俊一著「反秀才論--NASAの研究生活から」

読売新聞社 (1990-03-12出版)より)

<< コメント >>

製品開発(超音波応用製品・・)の「自信」と追及しきれない「不満」を

「時間」をかけて考え直したときに

** モデルを作成し-> 検討し -> 試作実験 ・・ ** を

正しく基本に忠実に行うことの大切さに気がつき

基礎データ(音圧測定、溶存酸素濃度の測定・・)を採取することで、

可能性が見えてきたように思います

反秀才の方法(柘植俊一)

自分で実験してみた経験から出る、

「反秀才」の神憑かり的な直観力が物を言うのだろう。

日本の反秀才の方法(石井孝雄:日本オイルシールNOK総合技術研究所)

1)本を読むことではなく、実験装置を作ることでもなく、

シールにたずさわったことのある人を求めて

内外を問わず接近し、現場の職人たち

(頭でなく、いわば皮膚感覚でオイルシートを知っている人たち)

の言に耳を傾け、それを収録してまわった。

2)これら多くの真実らしき断片を見据えて、

その奥にある統一的メカニズムを描像することだった。

基本となった考え方

「『要はまじめに働けばよいのだ。

日本人だって煎じつめるとそれだけではないか。

そして環境さえ醸成すれば

どんな人種でも特に貧しい人なら必ず、まじめに働くのだ。』

という彼の発見した法則は普遍的である。

秀才と反秀才の違いは「ロゴス(論理)」と「パトス(情念)」で見極められる。

つまり、秀才に共通するもの「知能」の高さであり、

反秀才に共通するものが「情熱」の大きさである。

毎日一心不乱で研究する研究者など

今の日本でそうお目にかかれるものではない。

たいていは、職場に着けばまずはお茶にし、・・・適当に・・して、後は・・する、

暇があればインターネットで・・。

自分を天才にまで自ら導く「気迫」がない!!

柘植俊一

「本来無一物、初めから独創の素質などあるはずがないので、

一切は自分の修業で創り出すのだ、

という気迫のようなものを基礎研究振興の中心に据える必要がある。

・・・あとは一人でやれ。

これは日本の古来の教育が持っていた

文化という酒倉の黴というものであろうか。」

超音波<測定・解析>システム

http://ultrasonic-labo.com/?p=1000

音響流の制御技術

http://ultrasonic-labo.com/?p=5457

超音波水槽の新しい液循環システム

http://ultrasonic-labo.com/?p=1271

超音波とマイクロバブルによる表面改質(応力緩和)技術

http://ultrasonic-labo.com/?p=5413

超音波による「金属部品のエッジ処理」技術

http://ultrasonic-labo.com/?p=2894