ナレーション(N):1982年7月より売り出されたそのシリーズキットは、今までのキャラクターキットとは一線を画していた。

むしろ一線を画すことこそを前提に展開されたのだといって良い。

TVモニター上で動くメカの単純な再現ではなく、それ以上の「実在感」の再現を

キットの付加価値に据えていたのである。

「ザブングル ウォーカーマシン コレクション シリーズ」

と銘打たれたシリーズは、スケールこそ従来のガンプラにある1/144、1/100というありがちなスケールサイズを踏襲はしていたが、とりわけ1/100スケールキットにおける共通したPRポイント(ポリシーという表現でもあながち大げさではないかもしれないが)に、「実在感」を打ち出していた。

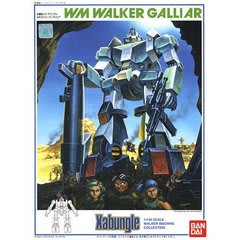

《写真は2007年9月までに再販された同シリーズキットのパッケージです》

《当時のキットに入っていた宣伝チラシには、「精密なディテール」「超現実感」「アニメーションを超えた…」といったコピーが並んでいた》

エルウッド(L):うわっ、何かだっせぇデザイン(笑)。

ジェイク(JK):建設機械の佇まいやなぁ。ザブングルが浮きまくってるぞ(爆)。

N:ウォーカーマシンというメカニックのデザインには、主役級と、脇役とで異なる2人のデザイナーを起用している。

前者、主役機であるザブングルや、アイアンギアーと呼ばれる登場人物の生活空間にあたるランドシップ -地上戦艦- (ロボットに変形)のデザインには大河原邦夫が。

後者、作品の世界観をも体現する様々な脇役の「ウォーカーマシン」デザインは出淵裕によって行なわれている。

本編を見るとき、明らかにそこに違和感がある。

主役メカが世界に馴染めず浮いているのだ。それほどに脇で主役を立てるべきメカの存在感は際立っていた。

「ウォーカーマシン」という名称に適したデザインは主役のそれではなく、脇を固めるそれに冠せられるべき名称に思えた。

あるいは購買層にそう感じさせた時点で、メーカーが目論む売り上げ計画は既に破綻していたのかもしれない。

※元々主役機ザブングルは別の世界観に適したものとしてデザインされたと言われている。

馴染まないという理由ゆえか、はたまた当初からの販売戦略だとでもいうのか、1年間の放映期間の半分が過ぎた時、主役メカはより、世界に馴染むデザインに交代させられている。

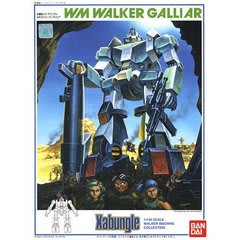

当初の主役機の名称そのままに、「ザブングル」というタイトルでありながら、主役メカは「ウォーカーギャリア」という名称に変わっている。

→

→

主役メカの交代劇は、実は本作品で始めて試みられたと記憶される。

キットが「実在感」をアピールした時点で、塗装前提の工作難度と対象ユーザーの年齢層も上がってしまった。

如何にも80年代のガンプラブーム以降、模型メーカー各社が様々なキャラクターキットのリリースに名乗りを上げ、市場にはガンダムの類似品とも取れる安易なキットが溢れかえった時代背景がそこにある。

老舗メーカーに生みの苦しみがあった事と、故にガンプラで掌握したコアユーザーに迎合することで最低限度の販売数量を確保する戦略を選択したことに他ならない。

しかし、「実在感」を売り物にしたウォーカーマシンコレクションは、メーカーが当初予算計上した販売実績と並ぶだけの数字は残せていなかったのではないか。

確かに四半世紀前のキットは、パッケージデザインなど総合的に見ても、高い年齢層の観賞に耐えうる完成度を持っていた。

1/144スケールは、WMのアクションシーンの一瞬を切り取ったような、パッケージ「アート」を施し、1/100スケールは白地に立ち姿のWMと英字ロゴをふんだんに使った、「ミリタリーミニチュア」のようなスケールモデル感を意識せざるを得ないようなパッケージ「デザイン」。

キットには過剰とも取れるディティールを付加し、生活感をより感じられるようなアクセサリーパーツまで付けられ、塗装派、改造派への塗装バリエーションアピールまでもが簡易な説明書に載せられている。

開発側の、「スケールモデルと見まがうようなキャラクターキット」の志を随所に盛り込まれたキット群。

狭めた購買層に対してのPRとしては的確であろうが、しかし狭めた購買層全てを掌握できるだけの力も無かったのではないか?

ほぼ同じタイミングでリリースされた、バルキリーに代表される「マクロス」のプラモデル群が模型店の同じ棚に並んでいたなら、あなたはどちらを買うか?

L:バルキリー、俺バルキリーかダグラム買う! JK:(苦笑)だよなぁ。何か天邪鬼向けシリーズって感じだな。

N:(汗)根本的なメカニックデザインにおいて、他作品以上にガンプラ以降のコアユーザー層を魅了できなかったということだ。

余談だが、この時期、メカニックデザインにおいて今でも多くのファン層を従える作品が同時多発的に市場にリリースされている。

『太陽の牙ダグラム』 放映期間 1981年10月~1983年3月

『超時空要塞マクロス』 放映期間 1982年10月~1983年6月

前者はタカラ(現 タカラトミー)、後者は今井科学とアリイの2社によってキットがリリースされている(ちなみに『戦闘メカ ザブングル』は1982年2月から1983年1月までの放映)。

3作品ともメカデザインの支持は高く、それゆえガンダム以降生まれたコアユーザーからの支持と購買は分散されてしまったわけだ。

クオリティーの高さに反比例した実績しか残せないままに、1年の製造期間を限度に流通在庫消化と共に、市場から消えていったシリーズ。

それが「ザブングル ウォーカーマシン コレクション シリーズ」である。

しかし、様々な「大人のお友達」に向けた試みのインパクトは強烈ではあった。

その試みのままに当時、新たな主役機、「ウォーカーギャリア 1/100スケールキット」がリリースされていれば、25年前の作品を再構築するという企画そのものもあるいは成立してはいなかったろう。

当時、ギャリアは「発売予定」というリリース告知をされたまま、しかしついに店頭に並ぶには至らなかった。

理由は単純だ。「売れない」品群にこれ以上のリスクを背負えないという、売り上げあってこそ成立するメーカーとしての正しい選択ゆえである。

そして四半世紀が過ぎた2008年。

『R3』といマニアライクなキャラクターモデルを現在の設計技術で再生させるそのシリーズ最新作として1/100ウォーカー・ギャリアは、その名を連ねた。

83年当時、発売予定のまま消えたいわく付きの主人公機が、25年を経て商品需要ありと判断されたわけだ。

この春には店頭出荷されるまでに、その時は迫っている。

加えて、その新作1/100ウォーカーギャリアの販売促進の一環として、今までリリースされてはいなかった1/100の大型ウォーカーマシン群もまた、83年当時の姿で順次、店頭に並んでいくことが発表されている(一部は、金型の所在不明が判りリリースされない可能性もあるらしいが)。

すでに妙齢を重ねたコアユーザー層や、当時は敷居の高さから買うことさえできなかった層も、今なら購入できる経済力を持っているだろうし、この再販を迎え入れる用意があるのではないだろうか。

志の高さは空回りはしたが、そのクオリティーの高さは半ば伝説化していた品群。

スケールモデルに見紛う『実在感』を持たせようと試みられたキットが、当時同様の販売戦略で『大きなお友達』向けに再リリースされる。

機運は少しずつ。3月のギャリア発売に向け静かに盛り上がろうとしている。

83年当時のままの再販であるということは、現在のキットで定番化している「色プラ」でもなければ、接着剤を使わない「スナップフィット」でもない。

誰にでも同じ仕上がりが、しかも容易にできることが、現在リリースされている「ガンプラ」に代表されるキャラクターモデルの約束事だが、かつては違っていたのだ。

色は塗るものであり、パーツの張り合わせ一つにさえ少なからず技能が要求される。

スケールモデルを筆頭にする、その他の模型がそうであるように。あたかもそれに倣うように。

かつて、少なくとも25年前は模型を作るということは、それが何であれ、本来そうしたものであったということを、購入者は改めて知るだろう。

その手間隙にこそ、模型の面白さがあったり、既製品でありながらワンオフの形に仕上がる楽しさがあるのかもしれないと、感じることになるのだろう。

キャラクターモデルというカテゴリーが、模型というジャンルの中の一つでいたころのモデルである。

田宮模型に代表されるスケールモデルと肩を並べたいという開発側の志の過剰な強さは、翻れば模型というジャンルにあってキャラクターモデルがいかにも低い立ち位置にいたことを、そのコンプレックスの強さを伝えさせる。

今や「組み立てる玩具」に近いキャラクターモデルキット群は、そのものが単独でジャンルとなり認知されるまでに大きくなってきた。

「組み立てる玩具」に至る、その方向性を結果的には示唆したとも取れるウォーカーマシンシリーズが持つその意義は高い。

「温故知新」の要はない。ウォーカーマシンシリーズは「現在」のキャラクターモデルとは別物なのだ。

『模型』というジャンルの中で未だ立ち位置を模索していた頃のキットなのだから。

今回の大人模型部は、1/100ウォーカー・ギャリアのリリースとウォーカーマシン再販にあたり、そんなことを少し前振りにした上で、共に懐古趣味を満喫させ、なおかつ春の新入部員勧誘企画としていきたい。

次回より再販WMシリーズに、例の二人は介入していく。

エルウッド(L):え?! そうなの?

ジェイク(JK):……う~ん、まぁ考えとくよ。

L:確かにガンダムばっかじゃ飽きるけど、個人的には俺はMGの骨十字やりたいんだよね、マント付きのやつ。

ザブングルのキットって外面カッコいいけど、なんか中途半端っぽいもんね。

JK:確かになぁ。

MMっぽくしてますっつっても、今までのキャラクター物の中ではリアルな方ですってだけで、MMと比べると残念な出来だったりするしなぁ。

まぁ、当時としては結構その辺頑張ってるっつうか、開発側の熱気みたいなもんはビンビン伝わるんだけどね。

伝わるからこそ、再販だの1/100ギャリアのリリースだのって話が今更出るんだろうし。

しかも今回の再販価格は、当時の販売価格の倍だぜ? ちょっと甘えてないかねB社。

L:そうだそうだ! そう簡単に踊らされるほど我々大人は甘くは無いんだぜ!

N:そして第一弾のお題はこれだぜ! 兄ちゃん達っ!!

JK:げげぇっ! ガ、ガバ…!

こりゃヤバイ。俺帰るわ、あとよろしく。

L:え? 何? ガバ? これ何? え?

むしろ一線を画すことこそを前提に展開されたのだといって良い。

TVモニター上で動くメカの単純な再現ではなく、それ以上の「実在感」の再現を

キットの付加価値に据えていたのである。

「ザブングル ウォーカーマシン コレクション シリーズ」

と銘打たれたシリーズは、スケールこそ従来のガンプラにある1/144、1/100というありがちなスケールサイズを踏襲はしていたが、とりわけ1/100スケールキットにおける共通したPRポイント(ポリシーという表現でもあながち大げさではないかもしれないが)に、「実在感」を打ち出していた。

《写真は2007年9月までに再販された同シリーズキットのパッケージです》

《当時のキットに入っていた宣伝チラシには、「精密なディテール」「超現実感」「アニメーションを超えた…」といったコピーが並んでいた》

エルウッド(L):うわっ、何かだっせぇデザイン(笑)。

ジェイク(JK):建設機械の佇まいやなぁ。ザブングルが浮きまくってるぞ(爆)。

N:ウォーカーマシンというメカニックのデザインには、主役級と、脇役とで異なる2人のデザイナーを起用している。

前者、主役機であるザブングルや、アイアンギアーと呼ばれる登場人物の生活空間にあたるランドシップ -地上戦艦- (ロボットに変形)のデザインには大河原邦夫が。

後者、作品の世界観をも体現する様々な脇役の「ウォーカーマシン」デザインは出淵裕によって行なわれている。

本編を見るとき、明らかにそこに違和感がある。

主役メカが世界に馴染めず浮いているのだ。それほどに脇で主役を立てるべきメカの存在感は際立っていた。

「ウォーカーマシン」という名称に適したデザインは主役のそれではなく、脇を固めるそれに冠せられるべき名称に思えた。

あるいは購買層にそう感じさせた時点で、メーカーが目論む売り上げ計画は既に破綻していたのかもしれない。

※元々主役機ザブングルは別の世界観に適したものとしてデザインされたと言われている。

馴染まないという理由ゆえか、はたまた当初からの販売戦略だとでもいうのか、1年間の放映期間の半分が過ぎた時、主役メカはより、世界に馴染むデザインに交代させられている。

当初の主役機の名称そのままに、「ザブングル」というタイトルでありながら、主役メカは「ウォーカーギャリア」という名称に変わっている。

→

→

主役メカの交代劇は、実は本作品で始めて試みられたと記憶される。

キットが「実在感」をアピールした時点で、塗装前提の工作難度と対象ユーザーの年齢層も上がってしまった。

如何にも80年代のガンプラブーム以降、模型メーカー各社が様々なキャラクターキットのリリースに名乗りを上げ、市場にはガンダムの類似品とも取れる安易なキットが溢れかえった時代背景がそこにある。

老舗メーカーに生みの苦しみがあった事と、故にガンプラで掌握したコアユーザーに迎合することで最低限度の販売数量を確保する戦略を選択したことに他ならない。

しかし、「実在感」を売り物にしたウォーカーマシンコレクションは、メーカーが当初予算計上した販売実績と並ぶだけの数字は残せていなかったのではないか。

確かに四半世紀前のキットは、パッケージデザインなど総合的に見ても、高い年齢層の観賞に耐えうる完成度を持っていた。

1/144スケールは、WMのアクションシーンの一瞬を切り取ったような、パッケージ「アート」を施し、1/100スケールは白地に立ち姿のWMと英字ロゴをふんだんに使った、「ミリタリーミニチュア」のようなスケールモデル感を意識せざるを得ないようなパッケージ「デザイン」。

キットには過剰とも取れるディティールを付加し、生活感をより感じられるようなアクセサリーパーツまで付けられ、塗装派、改造派への塗装バリエーションアピールまでもが簡易な説明書に載せられている。

開発側の、「スケールモデルと見まがうようなキャラクターキット」の志を随所に盛り込まれたキット群。

狭めた購買層に対してのPRとしては的確であろうが、しかし狭めた購買層全てを掌握できるだけの力も無かったのではないか?

ほぼ同じタイミングでリリースされた、バルキリーに代表される「マクロス」のプラモデル群が模型店の同じ棚に並んでいたなら、あなたはどちらを買うか?

L:バルキリー、俺バルキリーかダグラム買う! JK:(苦笑)だよなぁ。何か天邪鬼向けシリーズって感じだな。

N:(汗)根本的なメカニックデザインにおいて、他作品以上にガンプラ以降のコアユーザー層を魅了できなかったということだ。

余談だが、この時期、メカニックデザインにおいて今でも多くのファン層を従える作品が同時多発的に市場にリリースされている。

『太陽の牙ダグラム』 放映期間 1981年10月~1983年3月

『超時空要塞マクロス』 放映期間 1982年10月~1983年6月

前者はタカラ(現 タカラトミー)、後者は今井科学とアリイの2社によってキットがリリースされている(ちなみに『戦闘メカ ザブングル』は1982年2月から1983年1月までの放映)。

3作品ともメカデザインの支持は高く、それゆえガンダム以降生まれたコアユーザーからの支持と購買は分散されてしまったわけだ。

クオリティーの高さに反比例した実績しか残せないままに、1年の製造期間を限度に流通在庫消化と共に、市場から消えていったシリーズ。

それが「ザブングル ウォーカーマシン コレクション シリーズ」である。

しかし、様々な「大人のお友達」に向けた試みのインパクトは強烈ではあった。

その試みのままに当時、新たな主役機、「ウォーカーギャリア 1/100スケールキット」がリリースされていれば、25年前の作品を再構築するという企画そのものもあるいは成立してはいなかったろう。

当時、ギャリアは「発売予定」というリリース告知をされたまま、しかしついに店頭に並ぶには至らなかった。

理由は単純だ。「売れない」品群にこれ以上のリスクを背負えないという、売り上げあってこそ成立するメーカーとしての正しい選択ゆえである。

そして四半世紀が過ぎた2008年。

『R3』といマニアライクなキャラクターモデルを現在の設計技術で再生させるそのシリーズ最新作として1/100ウォーカー・ギャリアは、その名を連ねた。

83年当時、発売予定のまま消えたいわく付きの主人公機が、25年を経て商品需要ありと判断されたわけだ。

この春には店頭出荷されるまでに、その時は迫っている。

加えて、その新作1/100ウォーカーギャリアの販売促進の一環として、今までリリースされてはいなかった1/100の大型ウォーカーマシン群もまた、83年当時の姿で順次、店頭に並んでいくことが発表されている(一部は、金型の所在不明が判りリリースされない可能性もあるらしいが)。

すでに妙齢を重ねたコアユーザー層や、当時は敷居の高さから買うことさえできなかった層も、今なら購入できる経済力を持っているだろうし、この再販を迎え入れる用意があるのではないだろうか。

志の高さは空回りはしたが、そのクオリティーの高さは半ば伝説化していた品群。

スケールモデルに見紛う『実在感』を持たせようと試みられたキットが、当時同様の販売戦略で『大きなお友達』向けに再リリースされる。

機運は少しずつ。3月のギャリア発売に向け静かに盛り上がろうとしている。

83年当時のままの再販であるということは、現在のキットで定番化している「色プラ」でもなければ、接着剤を使わない「スナップフィット」でもない。

誰にでも同じ仕上がりが、しかも容易にできることが、現在リリースされている「ガンプラ」に代表されるキャラクターモデルの約束事だが、かつては違っていたのだ。

色は塗るものであり、パーツの張り合わせ一つにさえ少なからず技能が要求される。

スケールモデルを筆頭にする、その他の模型がそうであるように。あたかもそれに倣うように。

かつて、少なくとも25年前は模型を作るということは、それが何であれ、本来そうしたものであったということを、購入者は改めて知るだろう。

その手間隙にこそ、模型の面白さがあったり、既製品でありながらワンオフの形に仕上がる楽しさがあるのかもしれないと、感じることになるのだろう。

キャラクターモデルというカテゴリーが、模型というジャンルの中の一つでいたころのモデルである。

田宮模型に代表されるスケールモデルと肩を並べたいという開発側の志の過剰な強さは、翻れば模型というジャンルにあってキャラクターモデルがいかにも低い立ち位置にいたことを、そのコンプレックスの強さを伝えさせる。

今や「組み立てる玩具」に近いキャラクターモデルキット群は、そのものが単独でジャンルとなり認知されるまでに大きくなってきた。

「組み立てる玩具」に至る、その方向性を結果的には示唆したとも取れるウォーカーマシンシリーズが持つその意義は高い。

「温故知新」の要はない。ウォーカーマシンシリーズは「現在」のキャラクターモデルとは別物なのだ。

『模型』というジャンルの中で未だ立ち位置を模索していた頃のキットなのだから。

今回の大人模型部は、1/100ウォーカー・ギャリアのリリースとウォーカーマシン再販にあたり、そんなことを少し前振りにした上で、共に懐古趣味を満喫させ、なおかつ春の新入部員勧誘企画としていきたい。

次回より再販WMシリーズに、例の二人は介入していく。

エルウッド(L):え?! そうなの?

ジェイク(JK):……う~ん、まぁ考えとくよ。

L:確かにガンダムばっかじゃ飽きるけど、個人的には俺はMGの骨十字やりたいんだよね、マント付きのやつ。

ザブングルのキットって外面カッコいいけど、なんか中途半端っぽいもんね。

JK:確かになぁ。

MMっぽくしてますっつっても、今までのキャラクター物の中ではリアルな方ですってだけで、MMと比べると残念な出来だったりするしなぁ。

まぁ、当時としては結構その辺頑張ってるっつうか、開発側の熱気みたいなもんはビンビン伝わるんだけどね。

伝わるからこそ、再販だの1/100ギャリアのリリースだのって話が今更出るんだろうし。

しかも今回の再販価格は、当時の販売価格の倍だぜ? ちょっと甘えてないかねB社。

L:そうだそうだ! そう簡単に踊らされるほど我々大人は甘くは無いんだぜ!

N:そして第一弾のお題はこれだぜ! 兄ちゃん達っ!!

JK:げげぇっ! ガ、ガバ…!

こりゃヤバイ。俺帰るわ、あとよろしく。

L:え? 何? ガバ? これ何? え?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます