大阪に在住のY子叔母さん(6女)から聞いた話です。

当家のお爺様が二十六夜という祭りごとをしていたのを覚えていると言うのです。帆船の絵が描かれた杯でお神酒を飲んでいたのを覚えていると。

どのような祭祀であったかは詳しくは分からないけど、先祖が船に遭難にあってそれを何か祭っていて、月を拝んでいたと。

叔母はそれ以上のことは分からないようでしたので、長男の叔父に連絡をして話を聞いてみました。叔父はまだ元気なのですが、少し体が不自由なところがあって老人ホームにいるため、電話で話を聞いてみました。

「2月26日:26日という日」の記事で書いた内容と少しかぶるので、その話を持ち出してみると、この26日は親族が集まって月が出るまでずっと月を拝んでいたのだそうです。叔父もそれ以上のことは分かりませんでした。

この二十六夜ですが、色々と調べたところ、どうやら単なる先祖供養?の日と言うわけではなさそうです。

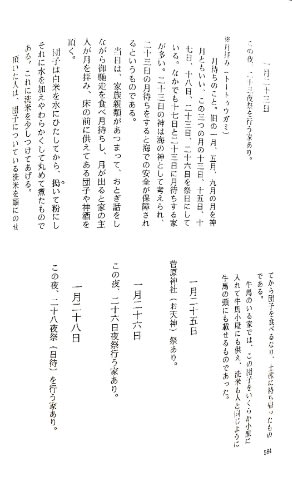

まず、島の風習として月を拝む「月待信仰」というものが昔はあったようです。「沖永良部郷土史資料」によると、十二夜、十七夜、十八夜、二十三夜、二十六夜、二十八夜が年3回、1月、5月、9月に神月といって香を焚いて月待をする、と書いてあります。どのような祭祀であるのかは書かれていませんでしたが、和泊町史 民俗編では以下の記述がありました。

中でも23日の二十三夜は航海の安全祈願とあります。ここで思い出したのが、

「2月16日:逸話のある兜岩」で紹介したこの石です。

沖永良部の歴史資料館の先田先生資料によると、当家の庭に置いてあったこの神石が月待信仰のご神体となっていたようなのです。

この岩は明治31年の大型台風の被害によって当家が引っ越しをするまでは、先祖代々ずっと屋敷の中にあった岩で、何か祭っていたようだとは把握していましたが、月待信仰だったとは。

そうだ、ご先祖である与人:池悦が薩摩に上国する際には、この岩に安全祈願をしたという話を思い出した。

二十六夜についても、インターネットで調べてみました。

二十六夜

「講中」と称する仲間が集まり、飲食を共にしたあと、経などを唱えて月を拝み、悪霊を追い払うという宗教行事である。

文献史料からは室町時代から確認され、江戸時代の文化・文政のころ全国的に流行した。

二十六夜塔

旧暦26日の月待の記念として造立した塔である。愛染明王を本尊とし、月待を行う日は、正月26日、7月26日、毎月26日など、地方によって異なる。「二十六夜塔」などと刻まれた文字塔と愛染明王の刻像塔が関東地方以北を中心に分布する。江戸では旧暦7月26日の月を阿弥陀三尊の出現(月光の中に弥陀・観音・勢至の三尊が現れるという言い伝え)として拝んだ。二十六夜待ちは、江戸では高輪から品川あたりにかけて盛んに行われた。

月を拝みながら悪霊を追い払う行事であり、愛染明王を本尊とした塔なども地域によってはあるようですね。沖永良部島に塔があるのかは分かりません。

そもそも月信仰とは

遠い昔、月は海人たちによって信仰されていたそうです。新月が船の形をしているとか、月と海潮の関係に古代人が気が付いていたとか。また月の光が夜の海に光をともして航海を導いていたのでしょう。 月は航海に関連していて、その守り神であったようです。杯に酒や水を満たし、月影を映して飲みほす風習などもあったようです。

この海人というのは倭寇のことです。一般には北極星や正午の太陽で海洋中の位置を知るのだそうですが、倭寇は月齡を航海に利用したようです。

倭寇にはこのように月信仰がありました。

倭寇にはこのように月信仰がありました。

島の昔の人たちや当家の先祖が、倭寇の月信仰を取り入れていたのは偶然のことでしょうか?

そして、二十六夜の塔に関連した愛染明王は真言宗。

古代からの沖永良部や琉球は禅宗や真言宗がメイン。禅宗といえば対馬の宗家。

う~ん、月信仰から倭寇の話までいってしまいましたが、最近の歴史研究による琉球王国を作ったのは倭寇であるという説、そして、当家の先祖は対馬の宗家という話。そんな色々なことが、二十六夜の祭祀から繋がってきてしまいました。

当家が二十三夜の信仰から二十六夜に変わった理由は分かりませんが、同じ月信仰なので、大意は同じでしょう。

禅宗、真言宗、倭寇やら対馬の宗家。何がなんだか分からなくなってきましたが、この件もまた別記したいと思います。

お~歴史は壮大だ!