7月7日13時より、倉吉交流プラザ(倉吉図書館)2階(鳥取県倉吉市駄経寺町187-1)にて、講演会があります。

当日、受付にて、私の資料(定価800円・限定150部)を販売します。市販はしていません。

申し込みは、以下のサイトよりお願いします。

または

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOpZmD72hS_COxUay9gAF6_X6sG10ptozSv3Gmb0xE7y89Qg/viewform

7月7日13時より、倉吉交流プラザ(倉吉図書館)2階(鳥取県倉吉市駄経寺町187-1)にて、講演会があります。

当日、受付にて、私の資料(定価800円・限定150部)を販売します。市販はしていません。

申し込みは、以下のサイトよりお願いします。

または

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOpZmD72hS_COxUay9gAF6_X6sG10ptozSv3Gmb0xE7y89Qg/viewform

youtubeサイの尾・猿田彦chを開設しました。

立体動物キャラクターがしゃべります。

https://www.youtube.com/channel/UCoP4goO7QAWB569KsKiIXNQ

チャンネル登録、よろしくお願いします。

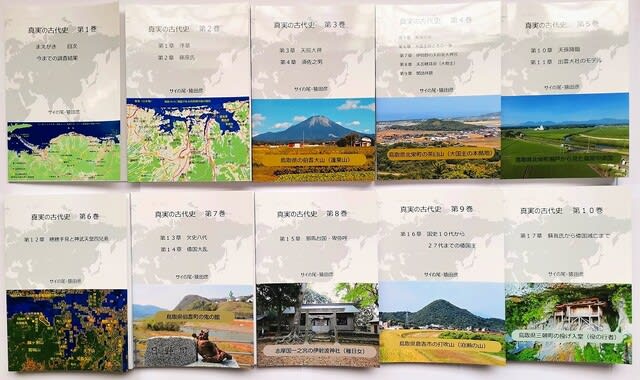

ヤフオクで紙の本「真実の古代史」を発売中です。全10巻です。

読みやすいように時系列で古い順に並び変えました。難読文字にはルビをふりました。

A5版 本文(写真・図)カラー印刷 横書き 左綴じ です。

1巻 「今までのまとめ」40頁 980円

2巻 「序章、藤原氏」196頁 1780円

3巻 「天照大神、須佐之男」181頁 1980円

4巻 「黄泉平坂、大国主命とその一族、伊勢野の天照皇大神宮、

天忍穂耳命(大物主)、閑話休題」177頁 1780円

5巻 「天孫降臨。出雲大社のモデル」175頁 1980円

6巻 「穂穂出見と神武天皇四兄弟」205頁 2180円

7巻 「欠史八代、倭国大乱」150頁 1680円

8巻 「邪馬台国、卑弥呼」152頁 1480円

9巻 「国史10代から27代までの倭国王」163頁 1780円

10巻 「蘇我氏から倭国滅亡まで」202頁 1980円

価格は「送料別」です。

朝鮮半島に三韓ができるまでの中国・朝鮮の歴史

1 中国の春秋戦国時代に河北省、遼寧省、山東省辺りにあった燕や斉は秦国に滅ぼされ、難民が朝鮮半島に流れ込んだ。韓も紀元前230年に秦によって滅ぼされ、韓の難民は山東省から朝鮮半島南部に辰国を建国した。韓族は当初、馬韓を支配し、辰韓を秦の始皇帝の労役を嫌った秦人に譲ったが辰韓の支配権は馬韓が握っていた。馬韓は山東半島にいた韓族だったので、長江文明の流れを汲む中国の南方系の民族であったし、辰韓と弁韓は鉄器製造技術を持った秦語(陝西方言)を使う中国の北方系の民族であった。鉄鉱山もある山東半島や北京以南から遼東半島に掛けて、いろいろな異民族が集まっていた。

※私見

青銅器文化も、中国の山東半島や遼東半島にいた部族からきたと思われる。それは燕や斉の難民であった。馬韓は衛氏朝鮮によって滅ぼされた箕子朝鮮の残党によって、その支配権を奪われた。青銅器文化が日本に渡ってきたのは紀元前194年頃である。

2 高句麗

高句麗は紀元前3世紀頃から朝鮮半島の北部に建国していた。三国志魏書・高句麗伝には「高句麗は遼東の東千里に在り、南に朝鮮、ワイ貊、東に沃沮、北に扶余と接する。丸都の麓に都を置く、方形は二千里、戸数は三万。多くの大山や深い渓谷があり、原野や沢はない。山や谷に住居を置き、谷川の水を飲む。良田はない、農作業に努めているのだが、腹を満たすには至らない。その風俗は節食、宮廷は善政を行ない、王宮の左右に大きな建物を立て、鬼神を祭り、霊星や社稷(大地の神と五穀の神)も祀る。その族人の性質は凶暴で性急、金品を強奪することを喜びとする。東夷の古い話では夫餘の別種だとするが、言語、諸事ともに多くが夫餘と同じだ」とする。「梁書」高句麗伝に「十九年(245年)春三月、東海の人が美女を献じた。王はこれを後宮に納めた。冬十月、軍を出して新羅の北辺を侵略した」という記述がある。

※私見

不思議な記述だが、ここに登場する東海人とは、「日本海に面した国の人」という意味である。日本海に面した国とは新羅か対岸の伯耆国と思われる。公孫氏(189年~238年)がいなくなっても、高句麗が略奪を繰り返していた。倭国は陸路を確保するために高句麗にも貢物を献上していたようである。

3 百済

百済は高句麗より出ず。藤原氏のルーツは高句麗にある。百済の建国神話は、高句麗と同様、扶余の東明神話のバリエーションとなっている。

(1)遼西経略説 百済は建国の当初、高句麗が遼東半島を征服した後、遼西地方に進出して百済郡を設置した。「宋書」「梁書」

(2)高句麗同祖説 百済は始め高句麗とともに遼東の東千里の地にあった。「宋書」「梁書」「南史」

(3)始祖仇台説 仇台という者が、かつての帯方だった地に百済を建国した。「後漢書」「周書」「魏書」「隋書」

※私見

「梁書」には言語や服装などが高句麗とおおよそ同じであるとしている。これらを見ると高句麗と百済は兄弟国であったことが解かる。高句麗と百済は「その族人の性質は凶暴で性急、金品を強奪することを喜びとする」ので新羅を襲ったり、百済は任那(全羅南道)を何度も侵している。百済は最終的には倭国を乗っ取った。

1 磯部伊雑宮についてのある方の記述を引用させてもらいます(抜粋)。

「伊雑宮旧記」・「五十宮伝来秘記見聞集」などによると、「伊雑宮こそ天照大御神を祀る真の日神の宮であり、外宮は月読を祀る月神の宮、内宮にいたっては瓊々杵を祀る星神の宮に過ぎない。徳川時代にここの磯部の信仰こそ、本当の原始の天照大御神信仰の始まりの地だと熱烈な運動がここで起きたが幕府には認められなかった。偽書を幕府に提出したかどにより、伊雑宮の神人四七人が追放処分を受ける。その熱烈な信仰運動は、いつのまにか内宮のために転用されてしまった。その主張が全面的に認められなかった伊雑宮と、内外両宮、特に内宮との対立は水面下で進行することになる」とする。

(地元の伝承) 「形の上では内宮は格上で伊雑宮は下である。しかし、本当は伊雑宮がもとだった。白い馬の風習も伊雑宮の馬からだった。馬も習慣も内宮に持って行かれてしまった。千田寺周辺は廃仏毀釈でとにかくしこたまやられた。ここらはみんな千田寺の檀家だったんだが、みんな神道に変えられた。千田寺は後に火事にあった。今はただの草むらになっとる。なにも残ってない」とある。

文書よりも人づてによる口伝にこそ真実が残る。文書とは、時の権力の影響を一番に受ける対象であり、廃棄や改ざんが必ず起こる。政権交代が起こると、過去の物は改変される。

2 磯部の区長をしているかたは「幕府ですか」と言った。幕府ではなく京都の藤原氏と思われる。伯耆国と同じように徳川幕府は志摩国の歴史も知っており優遇したはずである。

人づてによる口伝たる「伯耆民談記」こそ真実が残るのであり、「伯耆誌」は「伯耆民談記」の改ざん改変を強いるものである。

「伯耆誌」は地名・人名の読み方の共通性を取り上げて論ずることが多く、机上で論ずる藤原氏の論法に似ている。また1850年頃は明治維新前であり、国威を発揚するために長年にわたって改ざんしてきた「大日本史」を完成させなければならなかった。徳川光圀が暴いた倭国の都を消し去らなければならなかった。

松岡布政の著した伯耆民談記(1742年)には

一、刀鍛冶の事 安綱 「大原五郎太夫と号す。河村郡大原村に鍛冶屋とて今にあり。此所に住居せしとなり、平城天皇の御宇(806年~809年)の鍛冶にて、源家累代の宝剣、鬼切丸の作者なりと言う。・・・。太平記には、会見郡の大原の鍛冶工なりと述べあれど、会見郡に大原の地名なければ、河村郡の誤りなり」とある。

また、「伯耆民談記」では大原安綱を作った大原は倉吉市大原であるとするが、倉吉市大原は石上神宮があったところだから私も同感である。しかし、通説(これも藤原氏が作り上げた)は西伯郡伯耆町であるとする。西伯郡伯耆町に安綱の碑文があるが、これも藤原氏による比定地の改ざんである。

徳川家康は賢かった。秀吉が藤原氏にどう扱われていたのかをよく見ていたので京都に近づこうとしなかった。したがって徳川時代は伯耆国の神社は優遇されていた。皇大神宮と名乗ることを許された神社が4社あった。

明治政府の伯耆国に対する冷遇に対して伯耆国は反発したはずである。明治政府(藤原氏)は明治9年に鳥取県がうるさいことを理由として島根県に併合し鳥取県をなくした。

3 鬼住山ものがたり(旧溝口町発行より)

第7代孝霊天皇の時代のことです。

「伯耆国の妻木の里(大山町妻木)に、朝妻姫という大変美しくて心がけの良い娘がいるそうな。」

「朝妻は比べ物のないほどの絶世の美女だ。」

「朝妻の肌の美しさは、どんな着物を着ても透き通って光り輝いているそうな。」

などと、うわさは都まで広がって、とうとう天皇のお耳に達しました。

天皇は早速朝妻を召しだされ、后として愛されるようになりました。

朝妻は、故郷に年老いた母親を残しておいたのが毎日気にかかって仕方ありませんでした。このことを天皇に申し上げて、しばらくの間お暇をいただき妻木に帰って孝養を尽くしていました。

天皇は、朝妻を妻木に帰してから、日増しに朝妻恋しさが募り、朝妻の住んでいる妻木の里に下って来られました。

伯耆国では、天皇がおいでになったというので、大急ぎで孝霊山の頂に淀江の浜から石を運び上げて、天皇と朝妻のために宮殿を建てました。そのうちにお二人の間に若宮がお生まれになって鶯王と呼びました。

4 高杉神社(大山町宮内)

〈祭神〉

大足彦忍代別命(景行天皇)、大日本根子彦太瓊命(孝霊天皇)、押別命、本媛之命(朝妻姫)、松媛之命、千代姫之命、小葉枝皇子、根鳥皇子

〈由緒〉

雄略天皇丙辰の年近郷衆庶に崇りあり。在事年を累ね人民これを歎く。その時神の託宣に二人の官女たる松姫命、千代姫命の霊魂が細姫に対し嫉妬の崇りありとし、これを神廟に祭祀し御告の隋に宮殿を建造し一ノ御前社(本殿)、二ノ御前社(中殿)、三ノ御前社(末殿)と奉仕し、祭日には嬲神事とて三人の仕人物忌み神懸りあり。幣帛をもって打合せ式あること絶えず。・・・。当社社伝には孝霊山は景行天皇(孝霊天皇)御草創の地にして、皇子忍別命の本居別稲置の首にして当社は皇孫代々の宗廟たりと。

〈私見〉

古事記・日本書紀と同じく藤原氏の神社庁は孝霊天皇であったのを景行天皇に入れ替えている。この神社の主役は大日本根子彦太瓊命(孝霊天皇)である。大足彦忍代別命(景行天皇)はあとで取って付けたように思われる。細姫は孝霊天皇の正后であり、山は孝霊山である。

私見によると、嫉妬の崇りがあったのは孝霊天皇の正后である細姫ではなく、高杉神社の近くの妻木から娶られた朝妻姫であると解する。都は奈良にあったと思わせるように書かれているが、都は鳥取県中部にあったから妻木に行ったり来たりはその日のうちにできた。

「松姫命、千代姫命の霊魂が細姫(朝妻姫)に対し嫉妬の崇りあり」とあり、おそらく松姫命、千代姫命も妻木の出身と思われる。妻木晩田遺跡は出雲文化であるので松姫命、千代姫命も出雲族と思われる。二人は霊魂となって嫉妬しているから自害したものと思われる。天皇が出雲族の姫を殺したから出雲族は攻撃を始めたという伝承がある。このことが倭国大乱の原因になった可能性がある。

5 孝霊天皇一族について記す伯耆国神社の由緒

(1) 生山神社

伯耆誌に曰く「伯耆民談記に当社の山上に柴瀧というあり。孝霊天皇の皇女福姫命爰(ここ)に誕生ありしによりて後世これを生山と号しまた村名に及ぶ、というは例の妄誕なるべし」と。

当社の山上に柴瀧というあり。孝霊天皇の皇女福姫命爰(ここ)に誕生ありしによりて後世これを生山と号しまた村名に及ぶ。

(2) 菅福神社

当社の社伝記に「母来国日野郡菅ノ郷に鎮座の高宮大明神は人皇七代の帝孝霊天皇御旧跡の御社なり。この大御代に皇尊に背き国民を悩ます者あり。牛鬼という。帝の親征皇后細姫命幸を共にし給う。時に河の辺りに大なる石ありて、これを高御座となし、小菅を刈り薦(こも)となし、御鏡を石の上に置き給い、姫御子御降誕福姫命という。時に河音姦しく、天皇彼の御鏡を河に沈め給いて河伯に祈り給う。忽ち河音止まりぬ。その所を名付けて音無川といい、その地を産盥(たらい)という。さらに宮所を求め給い行宮を造らしめ給う。今の高宮社の地これなり。鏡を置かせ給える所を鏡岩大明神と斎ひ奉り、菅を刈らせ給いし所を菅の里という」と。

(3) 楽々福神社(日野郡溝口町宮原)

当社鎮座につき伯耆民談記に曰く「楽々福大明神と号する社日野郡に建つ所都て四ヶ所、各孝霊天皇を祭る神社なり。但し印賀村の楽々福の社は彼の天皇の姫宮福姫を祭る神社なりと伝来す。当社を 日野大社と伝う。上古孝霊天皇の御宇当国西端に悪鬼あってこの地に御座をなされし鎮政なりと云う。すなわちこの所にして崩御あってその神跡と云って社の後に方八間の岩窟あり」。なお伯耆誌に曰く「・・・」

(4) 楽々福神社(日野郡大宮村印賀)

祭神媛姫命(またの名は福姫)は孝霊天皇の皇女なり。この地において薨せらるという。社背山林中に御陵墓と称える地あり。伯耆誌に「今当社に福姫命一座とす。社山を貴宮山と号し、福姫命の御墓と称し、また崩御山といえるもあれど、すべて信じがたし。当社もと榎垣内村一條山に在りし」と。民諺記に記するものあり。溝口村郷社楽々福神社の所に記す。参照すべし。

祭神媛姫命は孝霊天皇の皇女なり。この地において薨せらるという。社背山林中に御陵墓と称える地あり。

(5) 楽々福神社(日野郡日野上村宮内東宮ノ廻リ)

孝霊天皇の皇子、大吉備津彦命と若健吉備津彦命と共に、西道鎮撫の勅令によって当国に巡行あり。この地に悪鬼占拠して人民を鹵掠せしを、ついに平定し給う。よって、若健吉備津彦命の功績を畏(かしこし)みてこの地に祀る。大日本根子彦大瓊命、細姫命、福姫命の三柱は父並びに正后妃に当たらせられる。

(6) 楽々福神社(日野郡日野上村宮内西馬場ノ筋)

孝霊天皇の皇子、大吉備津彦命と弟若健吉備津彦命と共に、西道鎮撫の勅令によって当国に巡行あり。この地に悪鬼占拠して人民を鹵掠せしを、大吉備津彦命これを平け給い。ついにこの地に薨し給うを以て斎祀る。伯耆民談記に「東西両社共に大社にして神宮寺あり。社の後ろなる山上に岩窟あり。天皇の皇女崩御の窟なりと云い伝う。凡人臨むこと叶わず」と。また伯耆誌に曰く「・・・」

(7) 福成神社

なお、当社には牛頭天王、愛宕大明神をも合祀すれどもその年代明らかならず。したがって県の明細帳にも脱漏せるが実際には吉備津彦命、大日本根子彦大瓊命、稚武彦命、細姫命、倉稲魂命をも加えるべく、なお他にも脱せるものありて実数は五十柱にも及ぶと云えり。

(8) 日谷神社

伯耆誌に曰く「当社今大を王にかえて王宮大明神とするは例の社家の杜撰なり。応永の古文書によるに、楽々福大明神の地といえり」

6 伝承は全国に多くあるが、その伝承に対し藤原氏の反論がある伝承が本当の伝承である。藤原氏の反論のない伝承は藤原氏自身が創作した伝承であり、九州の神武天皇の伝承や神功皇后の伝承などは、全国に4万4千社ある八幡神社を使って創作された藤原氏の伝承である。 鳥取県中部でも倭文神社の下照姫命や、九品山大伝寺の中将姫伝説や打吹山の天女伝説などは、そこにあるヤマト王権の伝承を消すために創作された伝説である。

鳥取県中部の古代人は身体に朱丹を塗っていた。

1 瀬戸岩子山遺跡発掘調査報告書

鳥取県大栄町(北栄町)瀬戸

1998年 大栄町(北栄町)教育委員会

(1)まとめ

瀬戸35号境は円墳で、主体部の箱式石棺と墳裾部から子供用の箱式石棺の2基を検出した。主体部からはⅤ字状の石枕をした男性人骨と女性人骨の2体を検出し、副葬品に布痕のある鉄刀と刀子を検出した。頭蓋骨には赤色顔料が付着していた。子供用の箱式石棺からもⅤ字状の石枕が検出された。

本古墳で検出された箱式石棺はこの地域の特徴であるⅤ字状の枕石を配しているが、町内では、妻波古墳群で同じ埋葬形態の箱式石棺が確認されており、中でも妻波1号墳(向畑古墳・5世紀中期)では、瀬戸35号墳の1号埋葬施設と同じ形態の箱式石棺及び、Ⅴ字状の石枕が検出されている。その埋葬形態は男性1体と反対側から上に重なった女性1体が埋葬され、副葬品として布痕のある直刀と刀子が検出されており、 瀬戸35号墳と大きく類似する。埋葬形態等から推測すると、35号墳は妻波古墳群と同時期(古墳時代中期)のものと考えられる。

(2) 付章 瀬戸35号墳出土人骨

鳥取大学医学部法医学教室 井 上 晃 孝

ま と め

鳥取県大栄町瀬戸の瀬戸岩子山遺跡の瀬戸35号円墳の主体部の箱式石棺には、その両端 にⅤ字状の石枕があった。被葬者2体は仰臥伸展位で、その石枕を頭位にして、反対方向から下肢骨を交差する形状で埋葬されていた。

1号人骨は男性、年令は30代前半(壮年中期)位、身長は157cm。頭部(前頭部と顔面部)に鮮紅色の朱(水銀朱)が認められた。

2号人骨は女性、年令は20代後半(壮年中期)位、身長は143cm。頭部(歯牙遺残部位)にわずかの朱を認めた。後日、急速に退色したことから、この朱はベンガラと推定された。

被葬者同志の関係は、1人用の石棺に、あえて成人男女2体が特殊な埋葬形式(頭位を反対にして、下肢骨を交差する)で埋葬されたことは、生前かなり親密な間柄が思量され、 夫婦関係が推察された。

2 長瀬高浜遺跡(人骨は36体出土)

鳥取県湯梨浜町長瀬

1号墳の遺体は熟年女性でほぼ完全に人骨が残っていた。頭蓋骨は3個の高塀を組み合わせた土器枕にのせてあり、全体に赤色顔料が塗られ、額部に竪櫛がおかれていた。遺体の右手横には組紐を入念に巻いた鉄刀が副葬されていた。5世紀後半の須恵器を伴う。1号墳の東南東周溝肩部で小土壙内に大量のベンガラが入った甕を検出した。この甕は1号墳築造時の可能性もある。

75号墳第1埋葬施設 性別不明 頭骨に赤色顔料の付着。

86号第2埋葬施設 頭蓋骨の一部に付着した赤色顔料(水銀朱)が認められた。

SX46 人骨は出土しなかったが棺内は赤色顔料が全体に塗られていた。赤色顔料は遣存状態が良く、塗る時に用いられていたハケの跡も明瞭に見ることができた。

SX52 東西の両小口、北壁、南壁(東部のもの)の内面には赤色顔料ベンガラが塗彩されていた。

SX79 血液型はB型で5 ~ 6才位の女性。石棺内に用いられてい赤色顔料はベンガラであった。

3 夏谷遺跡(人骨は11体出土)

倉吉市和田字夏谷

弥生時代後期~古墳時代(前期~後期)

鑑定 鳥取大学医学部法医学教室 井上晃孝

3号墳1号人骨(10代後半の男性)。頭骨の前頭部~顔面部にかけて、鮮紅色の朱(水銀朱)の付着を認めた。

3号墳3号人骨(30代女性)。頭骨の顔面にわずかに朱の付着を認めた。

4号墳1号人骨(40前後の男性)。頭骨の前頭部にわずかに朱の付着を認めた。

6号墳1号人骨(30代後半女性)。頭骨の前頭部と顔面部に朱の付着を認めた。

7号墳1号人骨(10代女性)。前頭部と顔面部に朱の付着を認めた。

出土人骨11体中5体から朱の付着が認められた。

4 馬ノ山古墳 鳥取県湯梨浜町橋津

4号墳1号主体(成人女性)。発掘時には小臼歯のみが一個残り胸から頭の部分には相当量の朱がたまっていた。

5 妻波古墳群22号墳 5世紀後半

30代女性A型 頭蓋骨表面には明らかに朱色に着色した跡が部分的に識別される。眼窩の周囲には、はっきり朱色の着色を認める。左前頭骨と側頭骨にわずかに朱色の着色のあとがうかがえる。水銀が認められた。

6 島古墳群7号墳第二埋葬施設 4世紀後半~5世紀前半

考察・井上貴央

人骨の遺存状況は良好で、二体が確認された。東頭位の一体は、壮年の女性である。頭部付近に赤色顔料が付着する。

7 鳥取県中部の古墳は2395基あるが、人骨が出土した古墳は75 基114体にすぎない。そのうち、調査のできた42体(歯だけや大腿骨だけは省略しています)のうち11体に朱丹を塗っていたことが判明した。死後の頭胸部への散布なら、床面にも朱が付着するはずである。床面への朱の付着がないことをもって、改葬されたとする説があるが、骨の不自然な配置などが認められないため改葬ではない。また、馬ノ山古墳と長瀬高浜1号墳は死後に塗った(施朱)ことが明らかである。他は、生前好きな部分に朱を塗った残存と思われる。出土人骨うち26%は朱丹を塗った状態で亡くなっている。

京丹後市大宮町の佐坂古墳群から出土した42件の朱の付着した木棺はすべて人骨がなく、朱を散布(施朱)した床面の痕跡であった。生前朱丹を塗っていたかどうかは判らない。

妻波古墳群発掘調査報告書のまとめにおいて「妻波古墳群では、箱式石棺が検出もしくは発見されている古墳では、朱はすべての石棺から認められている。したがって、妻波古墳群の周辺では朱塗りは、一般的な葬法であったと推定してもさしつかえないと思われる」とある。しかし、人骨に限っては、井上教授は「朱が認められるのは頭骨の前頭部と顔面なので、洗骨してから着色したのではない」とする。

鳥取県中部の古墳は97%が円墳である。それは石棺の上に土をかぶせて円型の塚としている。副葬品には鉄製品(鉄鏃10本なども含む)が出土する。6世紀中頃になると横穴式石室の円墳(北栄町の上種西15号墳・上種東3号墳など)が築造され始める。

奈良の藤ノ木古墳も6世紀後半築造の横穴式石室の円墳で石棺は朱塗りであり、同棺二人埋葬であった。

8 私見

(1) 魏志倭人伝

「倭地温暖 冬夏食生菜 皆徒跣 有屋室 父母兄弟卧息異處 以朱丹塗其身體 如中國用粉也 食飲用籩豆 手食」

倭の地は温暖で、冬でも夏でも生野菜を食べている。みな裸足である。屋根、部屋がある。家には室があり、父母・兄弟は寝転がって寝るが、子供は別の部屋に寝かせる。朱丹のおしろいを身体に塗るが、それは中国で白粉を用いて化粧をするようなものである。飲食には竹や木で作った杯器に盛って、手で食べる。

「其死有棺無槨 封土作冢 始死停喪十餘日 當時不食肉 喪主哭泣 他人就歌舞飲酒 已葬 擧家詣水中澡浴 以如練沐」

人が死ぬと、棺に収めるが、槨はない。土で封じて盛った墓を造る。始め、死ぬと死体を埋めないで殯する期間は十余日。その間は肉を食べず、喪主は泣き叫び、他人は歌い踊って酒を飲む。埋葬が終わると一家そろって水の中に入り、洗ったり浴びたりする。それは中国の練沐のようなものである。

(2) 魏志倭人伝に「倭人は、朱丹をもってその身体に塗る」とある。

死んでからどうしたかは「手掴みで食べる」の次に書いているから、これは生前の記述であり、朱丹を化粧品としていたと解釈すべきである。今日のおしろいと同じように朱丹を日常的に塗っていた。

北九州でも朱の付着した人骨が発掘されているが、倭国の王族が北九州にも住んでいたからである。新羅から人力船を出せば鳥取県中部に到着する。鳥取県中部(倭国)の一族が新羅に行こうと思えば、対馬海流があるので、北九州に行き出航に適した日まで待たなければならなかった。倭奴国は倭国から新羅(大陸)に渡航するために大事な国であった。海流に流されるので壱岐→対馬→新羅のコースを採らなければならなかった。新羅(大陸)に渡らず、そのまま北九州に住んだ者もいた。その中には王族もいた。

倭国王第4代懿徳天皇(在位40年~75年)は奈良を平定し、始めての中国への朝貢を倭奴国にさせた。後漢書倭伝に「建武中元二年(57年)、倭奴国奉貢朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり」とあり、倭国と倭奴国は違うと書いている。史実は方角を90度回転して「倭国の極西界なり」と書くべきであった。

旧唐書倭国日本伝に「倭国は、いにしえの倭奴国である」と書いているが、倭奴国とは倭国に仕えていた国であり、倭国とは別の国であった。「新唐書日本伝」「宋史日本国伝」「元史日本伝」「明史日本伝」も右にならえで旧唐書と同じ書き方をする。

藤原氏は唐が勘違いしていることを知りながら、倭奴国が日本だと書かせた。そうすれば、本物の倭国(鳥取県中部)が消えるからである。日本(亡命百済王朝)は669年に天智(百済人の豊璋)が発案した国号だから、57年に中国に朝貢した倭奴国が日本であるわけがない。唐も隋を乗っ取った政権だから、過去の歴史書に関心はなかったのだろう。後漢書倭伝を参考にして、倭国の意味で倭奴国と記述している。史実は、倭国と倭奴国は別の国であった。

鳥取県中部が倭国であり、北九州が倭奴国であった。倭国は日本海沿岸(東海中)の鳥取県中部であった。卑弥呼(孝霊天皇の皇女の倭迹迹日百襲姫)の選んだ邪馬台国は志摩国であり、卑弥呼が亡くなってからの景行天皇や豊鋤入姫(台与)の本拠地は鳥取県中部(倭国)に戻った。

9 参考

青谷上寺地遺跡出土の楯(紀元前50年~紀元50年)。赤く塗った顔と二つの渦が目のように見える。

1 『北史』『隋書』新羅伝には、「新羅の風俗、刑罰、祭祀、衣服、すべて高麗、百済と同じである。正月元旦ごとに皆で祝賀し、王は宴席を設けて来賓や官吏を招いて興じる。その日は太陽の神・月の神を祭祀して拝む。八月十五日には行楽を設け、官人に射撃競技をさせ、馬や衣服を賞品とする。大事があれば官吏が集って詳しく協議して定める」とある。

2 『北史』『隋書』新羅伝では風俗、祭祀は高麗、百済と同じである、とするが正月・八月十五日の行事は高麗、百済にはないからあえて書いたものと解する。これにより盆・正月の行事は新羅がルーツであると思われる。

初期の辰(秦)韓を造った徐福は道教の方士であったから、盆・正月は道教に基づいているのかもしれない。「旧暦の七月朔日に地獄の蓋が開き、七月十五日の中元節には地獄の蓋が閉じるという考え方は道教の影響を受けていると考えられる」(ウィキペディア)

新羅がルーツの行事は厳かな行事である。八月十五日には官人たちに施しをする賞品のでる流鏑馬を行っていたようである。八月十五日の行事が僧侶たちに施しをして成仏できる、とする仏教のお盆になった。

逆に高句麗・百済がルーツの行事は派手で賑やかな行事である。神楽は高句麗・百済がルーツの行事である。

鳥取県中部の方言を知りたい方はハワイ笑歌村塾の歌を聞かれるとそのまんまです。方言の汚さは名古屋弁と似たり寄ったりだと思われます。

「蚊が噛む」と「すい~」を東京の人が聞くと、蚊は刺すんだよ。酸っぱいでしょう。と共通語に直させます。この方言は広島で使われているそうです。同じく鳥取県中部でも使われています。鳥取県中部と広島県とのつながりを感じます。また語尾に「ねぇ~」や「のぉ~」ではなく「なぁ~」を付けるのは、広島県でも福山市以北で鳥取県日南町に接するあたりまでだそうです。この「なぁ~」は鳥取県中部では当たり前に使います。初期天皇家は日南町から広島県に入り南下して福山市や尾道市にいたり、船で北九州や四国に行っていました。途中の府中市に孝霊天皇が終の棲家にされた南宮神社があります。余談ですが、皇子の崇神天皇が拠点とされた津山の中山神社も南宮と言っていたそうです。

尾張国は志摩国(邪馬台国)の北にあるので、魏志倭人伝の一大率が置かれていたのは尾張国ではないかと思っています。名古屋弁は汚いという方がいますが、鳥取県中部の者は全く違和感がないと言います。鳥取県中部と尾張国とは関連があったのではないでしょうか。倭建命は鳥取県中部の生まれです。

このように言語によって民族のつながりを辿ってみるのも面白いかもしれません。

1 亡命百済人たちは、天武天皇の命によって編纂され712年に献上された原古事記を手に入れた。それを読んだ不比等をはじめとする亡命百済人たちは原古事記を百済版に改ざんし、それを列島における百済国の歴史書にすることを考えた。それが日本書紀である。715年に穂積天皇を暗殺し、716年に山上憶良を原古事記の舞台になっている伯耆国の国守に任命して詳しく調べさせた。720年に不比等の病状が悪くなったので生きているうちに完成させるために、完成を急いだ。不比等が亡くなる3か月前に日本書記は完成した。翌721年に山上憶良は奈良に帰り726年まで東宮・首皇子(のち聖武天皇)の侍講として仕えたが、長屋王暗殺計画の邪魔になるため726年に筑前守に任ぜられた。藤原氏は729年に長屋王を暗殺し、列島に百済国を再興するための準備は出来上がった。亡命百済政権は日本書紀に基づいて島根県に出雲大社、三重県に伊勢神宮、宮崎県に天孫降臨の地、奈良県に磯城・葛城地方・三輪山、和歌山県に熊野三山を造った。それは列島に百済を再興するための大きなテーマパークであった。すべて倭国(鳥取県中部)にあったものである。741年頃に法華寺畑遺跡を造って倭国(鳥取県中部)の過去を語る者を騙して公開処刑していった。鳥取県中部に都があったことを誰も言うものが居なくなるまで処刑は二百年の間続いた。

2 八百年続いてきた倭国(鳥取県中部)を乗っ取った藤原氏が偽の歴史書に基づいて造ったテーマパークのある5県の知事が2014年1月に東京でシンポジウムを行っている。藤原氏の支配は続ているのであり、安保法案が通れば自衛隊の統制は戦前の軍国主義に返るに違いない。倭国にはいなかった天皇(百済王)の名前を言わされて、間違えればビンタをされる。国民を人間と思っていない(藤原に非ずんば人に非ずの思想)藤原政権(今の政府)によって虫けらのように命を消されていく。そういう歴史を繰り返してはならない。

3 安保法案はイケンというデモが鳥取県から始まった。イケン(駄目)という方言は広島県や岡山県でも使っているので広島県でも2016年8月30日のデモでイケン(駄目)が使われた。倭国(鳥取県中部)は安保法案に反対である。また、中国と戦争をしようというのだろうか。核を持っていない日本は最終的には負ける。これから、核を持つより、最初から戦争には近づかないがよい。