出雲国(島根県東部)の首長は誰であったか

1 私見

出雲族は殷(いん)王朝(おうちょう)末裔(まつえい)の準王一族であった。準王一族はその王の名を代々長髄彦(ながすねひこ)・大己貴(おおなむち)神と呼んでいた。

大国主(大穴持(おおなむち))は歴代出雲国王の通称であり個人名ではなかった。

青銅器(銅鐸、銅剣など)を作る一族は青銅器を作っていた殷王朝末裔(いんおうちょうまつえい)の準王一族しか思い当たらない。現在出土している国内最古の銅鐸は紀元前190年頃とされる。準王一族が倭国に渡ってきたのも紀元前194年頃である。出雲で発掘された沢山の青銅器は殷王朝末裔(いんおうちょうまつえい)の準王一族が作ったものであった。出雲王家は紀元前195年衛氏朝鮮の難を逃れてきた人々の末裔(えい)であり、出雲王家は殷王朝末裔(いんおうちょうまつえい)の準王一族であった。出雲族は鬼・土蜘蛛(つちぐも)・蝦夷(えみし)などと呼ばれていた準王一族のことである。出雲族は「竜蛇(りゅうじゃ)族」であった。

八上姫(やかみひめ)をめぐる大国主のライバルは鬼(準王一族)であったから、天穂日(あめのほひ)が能義平野(のぎへいや)(安来市)に行ったときはすでに松江市南部(出雲熊野大社(いずもくまのたいしゃ))を本拠地としていた。

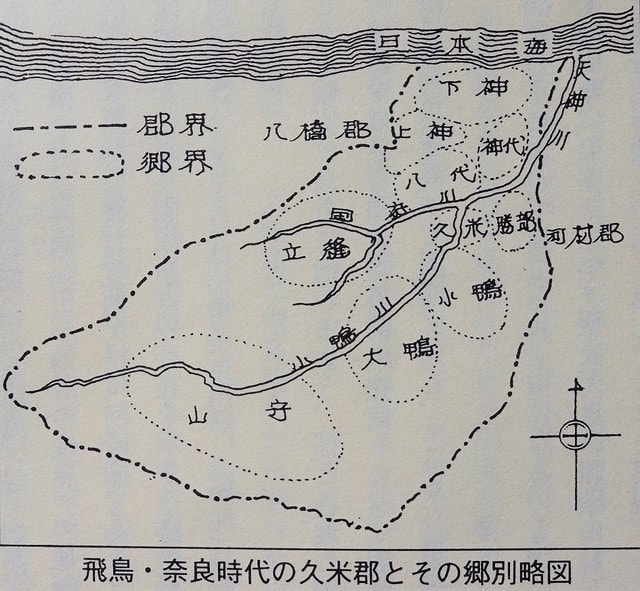

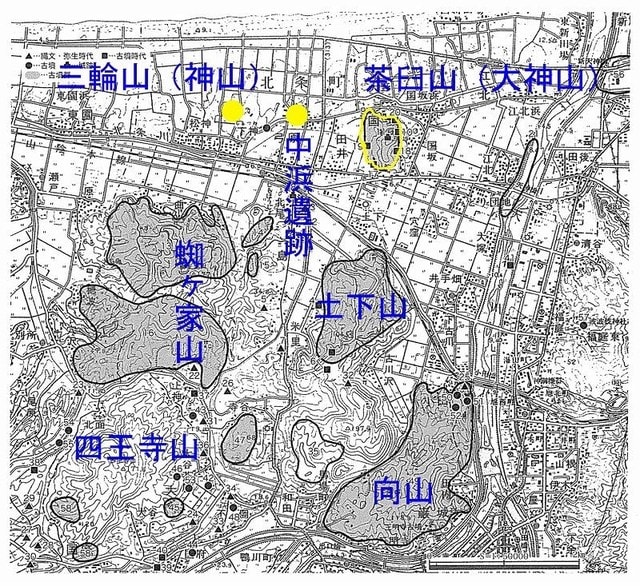

紀元前2世紀頃、出雲にいたのは能義平野(のぎへいや)に天穂日(あめのほひ)であり、松江市南部(出雲熊野大社(いずもくまのたいしゃ))には殷王朝末裔(いんおうちょうまつえい)の準王一族(出雲族)であった。島根県松江市乃白町の田和山(たわやま)遺跡は殷王朝末裔(いんおうちょうまつえい)の準王たちの祭祀場跡である。これが事実であり、出雲に須佐之男(すさのお)や大国主命の足跡があるのは、後に藤原氏が創作したものである。須佐之男(すさのお)(倉吉市余戸谷(よどや)町と米田町)、大国主命(北栄町国坂の茶臼山(ちゃうすやま))、事代主(ことしろぬし)(湯梨浜(ゆりはま)町長和田(なごうた))、天忍穂耳(あめのおしほみみ)(北栄町下神(しもつわ)の三輪山)、邇邇芸(ににぎ)命(葦原中津国(あしはらなかつくに)=北栄町下種の大宮神社)、阿遅鋤高日子根(あじすきたかひこね)(倉吉市灘手(なだて)地区の鋤)の本拠地は鳥取県中部にあった。出雲には須佐之男(すさのお)や大国主命や事代主(ことしろぬし)の本拠地はなかった。

国譲りというからには譲られる葦原中つ国が特定されなければならないが、葦原中つ国は宮崎県にあるとでもいうのだろうか。葦原中つ国は鳥取県中部にあった。

出雲族は鬼・土蜘蛛(つちぐも)などと呼ばれ人をさらったりしていた。楽々福(ささふく)神社の由緒や溝口の鬼伝説に残る鬼は出雲から出ている。この戦いは宗教に基づくものであり、天孫(てんそん)族は彼らの宗教を変えさせるために戦った。崇神(すじん)天皇(てんのう)・倭健(やまとたける)命・卑弥呼(ひみこ)は全国の出雲族を祀る準王一族に強制的に道教の神道を押し付けた。

出雲には「ヤマト朝廷が東から攻めてくる」という伝承が残っている。鳥取県中部は出雲の真東になる。倭建(やまとたける)命は出雲振根を騙し討ちにして殺した。このとき倭健(やまとたける)命は「つづらさわまき」の竹刀を持っていた、とされる。鳥取県中部の長瀬高浜(ながせたかはま)遺跡より「つづらさわまき」と思われる鉄刀(てつとう)が全国で初めて発掘された。倭建(やまとたける)命は皇子であり、長瀬高浜(ながせたかはま)の被葬者は皇女(みこ)であった。

(1)須佐之男(すさのお)について

島根県安来市の地域の人々は「記紀」にある須佐之男(すさのお)を開祖とする出雲王権設立の話に疑問を抱くものがいる。

八岐大蛇(やまたのおろち)伝説の舞台は鳥取県三朝町山田(やまた)であった。その後、須佐之男(すさのお)は始皇帝のさらなる追っ手から逃げるため、伊邪那岐(いざなぎ)の後を追って、鳥取県八頭町の大江神社に櫛名田姫と御殿に住み大国主が生まれた。鳥取県智頭町那岐(なぎ)村に来ていた神大市比売(かむおおいちひめ)との間に須勢理姫(すせりひめ)が生まれた。始皇帝が亡くなったことを知り最初の約束通り、須勢理姫(すせりひめ)と根国(鳥取県倉吉市の清熊稲荷(きよくまいなり)神社)に移った。一人になった須佐之男(すさのお)は東山神社に移り対岸の石上(いそのかみ)神宮(倉吉市の大原神社)に十握剣を奉納した。

須佐之男(すさのお)は人間であるので空を飛んで船通山の頂に降りたりしない。大江神社の祭神は当初、須佐之男(すさのお)・稲田姫(いなだひめ)・足名椎(あしなづち)命・手名椎(てなづち)命・天穂日(あめのほひ)命であったのを隠すために祭神を日本一多くした。

元禄時代にも西日本の各地で記紀との辻褄(つじつま)合わせ(整合)が行われている。大日本史(だいにほんし)の編纂をしていた幕府に対し京都の藤原氏がおとなしくしていたはずはない。検閲・改ざんを行っている。元禄時代の頃に藤原氏は倉吉市大原の波波伎(ははき)神社を八岐大蛇(やまたのおろち)伝説と切り離すため大原神社とし、事代主(ことしろぬし)のいた福庭(ふくば)の神社を波波伎(ははき)神社とした。また岡山県の石上(いそのかみ)布都魂(ふつのみたま)神社の宮司の名前を物部(もののべ)にし、須佐之男(すさのお)が十握剣を洗った血洗いの滝を造ったのもこの頃である。

(2)大国主(大穴持(おおなむち))について

出雲国風土記の大穴持(おおなむち)は、人名でなく意宇国の王の意味であり、何代にもわたり大穴持(おおなむち)を名乗った。記紀に書かれ、実在した鳥取県中部にいた大国主(大穴持(おおなむち))はただ一人である。

大国主の生誕地はBC5年頃、出雲王家の天冬衣(あめのふゆきぬ)神の子として杵築(きつき)周辺で誕生したという説がある。私見では、BC208年頃、須佐之男(すさのお)の子として鳥取県八頭郡の大江神社周辺で生まれている。須佐之男(すさのお)と稲田姫(いなだひめ)の御殿を隠すために、鳥取県八頭町の大江神社は祭神を多くした。祭神の多さは日本一である。

大国主の本拠地は島根県の三刀屋(みとや)の三屋神社という説がある。私見では鳥取県北栄町国坂の大神山(おおみわやま)(茶臼山(ちゃうすやま))の松樹庵(しょうじゅあん)である。

大己貴(おおなむち)命関連伝承地は農業関連が多い。伝承を分析すると、大国主命は少彦名(すくなひこな)命と共に行動した経路は3系統ある。①伯耆(ほうき)国→北陸地方 ②伯耆(ほうき)国→出雲→山口県→福岡県→大分県 ③伯耆(ほうき)国→因幡(いなば)国→播磨国24ヶ所→讃岐国2ヶ所→伊予国7ヶ所の3系統である。

島根県下における大国主伝承地として、多根(たね)神社、佐比売(さひめ)山神社、加多(かた)神社、虫野神社がある。大国主が準王一族(出雲族)の妨害を受けずに出雲で生活の指導をしていたことが史実であっても、それは、全国(主に西日本)の移民の国造りの一環であるにすぎない。このことを以て出雲に大国主の生誕地や活動本拠地があったとは言えない。大国主は少彦名(すくなひこな)とともに東アジアの各地(北はシベリア・モンゴルから南はベトナム・ミャンマー)から移民してきた一族を西日本各地に住まわせ移民たちの国を訪れ、衣食住の指導をしていた。

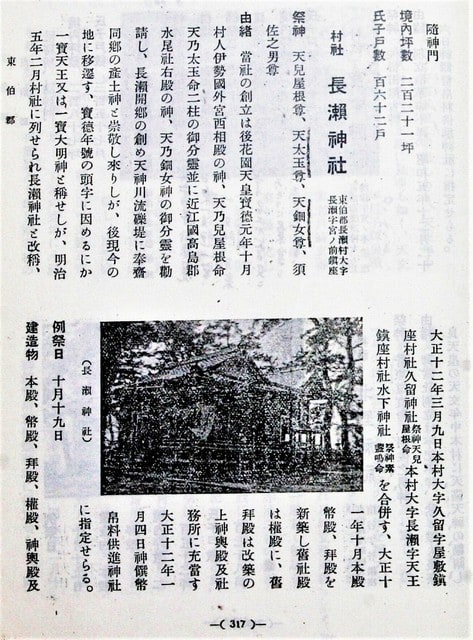

神祇志料(じんぎしりょう)(明治6年成立)に「昔、大国主と少彦名(すくなひこな)と須勢理姫(すせりひめ)は伯耆(ほうき)国の大神山(おおみわやま)に御坐し、次に出雲国の由来郷と田根(たね)で農業を教えた」とある。大神山(おおみわやま)は大山だけではない。鳥取県北栄町の茶臼山(ちゃうすやま)は伯耆(ほうき)国久米(くめ)郡大神(おおみわ)郷に属していた(北条(ほうじょう)八幡宮由緒より)。北栄町の茶臼山(ちゃうすやま)も大神(おおみわ)郷にあった山だから大神山(おおみわやま)と言っていた。この3人の本拠地は北栄町の茶臼山(ちゃうすやま)であった。 出雲大社のモデルについて、ある方は「記紀では、この国譲りの条件として、大国主が神殿を要求し建設されたように記述しているが、これは捏造である。「出雲」に神殿が建設されたのは、古事記によれば垂仁(すいにん)天皇(てんのう)の時代であるからだ」とする。

長瀬高浜(ながせたかはま)遺跡の発掘調査報告書ではSB40は古墳時代前期であるとする。垂仁(すいにん)天皇(てんのう)の在位は230年~260年(古墳時代前期)に比定しているので古墳時代前期であり、ある方の説と符合する。

しかし、稲吉角田(いなよしすみだ)遺跡の絵画土器に描かれた4本柱の高い建物は出雲大社のモデルとする研究者が多い。稲吉角田(いなよしすみだ)遺跡の絵画土器は紀元前1世紀であるから、そこに描かれた4本柱の高い建物(出雲大社のモデルとされる)は弥生時代中期までに建てられていなければならない。稲吉角田(いなよしすみだ)遺跡の近くで、4本柱の高い建物の遺構は長瀬高浜(ながせたかはま)遺跡のSB40しか見当たらない。私見では、出雲大社のモデルは長瀬高浜(ながせたかはま)遺跡のSB40の4本柱の建物跡に比定している。弥生時代前期の土器が遺構外から大量に発見されているのでSB40も弥生時代前期の建物であった可能性が高い。SB40は弥生時代前期の遺構(紀元前160年頃)であり、大国主は長瀬高浜(ながせたかはま)(多芸(たぎ)志(し))の高い神殿(SB40)に移って住んでいた。

天照大神(あまてらすおおみかみ)(徐福)と須佐之男(すさのお)は一緒に辰韓から倭国(鳥取県中部)に渡ってきた。天照大神(あまてらすおおみかみ)(徐福)は高天原(たかまがはら)(蒜山高原)に上がったが、須佐之男(すさのお)は八岐大蛇(やまたのおろち)を退治して夫婦になった稲田姫(いなだひめ)と八頭町大江神社に住み、大国主を生んだ。天照大神(あまてらすおおみかみ)(徐福)は大国主より40歳くらい年上であり、天穂日(あめのほひ)に御殿を守らせていたくらいなので、大国主のことは生まれた時からよく知っていた。天穂日(あめのほひ)も大国主は生まれたときから知っていて、肉親のように思っていたはずである。天穂日(あめのほひ)は出雲で出会った準王をわが子のように可愛がり、大国主と同じ意味で大穴持(おおなむち)を名乗らせた。

(3)事代主(ことしろぬし)について

ある方の見解

出雲国風土記が編纂された当時、事代主(ことしろぬし)を祀る神社は、「出雲」には存在しなかった。つまり、事代主(ことしろぬし)は、「出雲」とは全然関係ない神と言えはしないだろうか。ということは、出雲の国譲り自体、出雲地方であったことではなく、本来、別の地方の出来事を、「出雲」という地名を借りて記されたもの、と考えられる。

※ 私見

鳥取県倉吉市福庭(ふくば)の波波伎(ははき)神社(祭神は事代主(ことしろぬし))の由緒には「事代主(ことしろぬし)大神(おおみわ)、国譲りの後、己も天の使いの旨を諾(き)け給い、国向けの代と、天夷鳥(あまのひらどり)命の御子・国夷鳥(くにのひらどり)命に手組ましめ、一ツ木の神玖四浮根(くしふね)に座しし船足を、此の青柴(あおしば)の巻籬(まがき)内にと蹈(ふ)み方向けしめ来まして宣わく、吾心すがすがし幾世福庭(ふくば)曾此の青柴(あおしば)の弥栄に栄えゆく如く、皇孫命の大御代は栄え大坐ませ、己命の神魂は皇孫命の近つ護の神とならむ、天栄手(あめさかえて)を青柴(あおしば)籬(まがき)に拍誓て御隠坐しし天栄手(あめさかえて)の宮なり」とある(式内社調査報告・1983)。

藤原氏が焚書にしたかった文書が明治になって出てきました。藤原氏はこの文書の存在を知りながら、隠されていたので、事代主(ことしろぬし)に替えて一言主を創らなければならなかった。この文章は「玖四浮根(くしふね)(クシフルネ)」とあるので、クシフルタケ(岳(たけ))と言う藤原氏が台頭する奈良時代までに存在した文章である。本来「玖四浮ル根」でなければならないが、「船足」に惑わされ「ル」が欠落している。新しく創作するならこのようなミスはしないため、高い自由度のもとに創作されたものではない。この文章で船着き場の場所も特定できる。海面が海抜3m以上(奈良時代以前)でないとその場所に船を停めることができないため奈良時代以降の者にはそれがわからない。事代主(ことしろぬし)は亀谷(かめだに)丘陵の先端から福庭(ふくば)の青柴(あおしば)巻籬(まがき)に移った。

2019年頃に設置された案内板。

2019年頃に設置された案内板。

三輪山(神山)の近くの中浜遺跡からは古墳時代前期後半(4世紀前半)の山陰型甑形土器が出土している。また、三輪山のある下神集落からは弥生時代の土器(天忍穂耳の時代は弥生時代)が発掘されている。

三輪山(神山)の近くの中浜遺跡からは古墳時代前期後半(4世紀前半)の山陰型甑形土器が出土している。また、三輪山のある下神集落からは弥生時代の土器(天忍穂耳の時代は弥生時代)が発掘されている。