丁未の乱(ていびのらん)について

1 宣化・敏達・用明・崇峻は百済王であった。

(1)宣化は百済王であった。

この時の倭国王は蘇我稲目大王であった。別稿「535年から乙巳の変(いっしのへん)までの110年の間の倭国大王は蘇我氏三代であった」を参照されたし。宣化天皇は百済王だから宣化天皇の皇子とされる宅部皇子(やかべのみこ)も百済人であり朝鮮半島の百済でなくなっている。また、穴穂部皇子(あなほべのみこ)とされる百済人は百済で殺されており倭国に実在した人物ではない。

(2)敏達は百済王であった。

日本書紀・敏達天皇に「百済の大井に宮をつくった」とある。これについて、河内長野市太井とする説と、奈良県広陵町百済とする説がある。

私見では「百済の大井」はそのまま「朝鮮半島の百済にあった」とする。巧みに倭国の地名と倭人の名前を混ぜているが、敏達天皇は朝鮮半島の百済王であった。この時の倭国王は蘇我馬子大王であった。別稿「535年から乙巳の変(いっしのへん)までの110年の間の倭国大王は蘇我氏三代であった」を参照されたし。

(3)用明は百済王であった。

日本書紀・用明天皇において「用明天皇は穴穂部間人皇女(あなほべはしひとひめみこ)を立てて皇后とした。この人は4人の男子を生まれた。1番目を厩戸皇子(うまやどのみこ)という。またの名は豊耳聡聖徳という。あるいは豊聡耳法大王という」とある。穴穂部間人皇女(あなほべはしひとひめみこ)のモデルは蘇我馬子の妻の物部鎌姫大刀自であり、厩戸皇子(うまやどのみこ)のモデルは蘇我馬子の長子の蘇我善徳であった。用明の皇居の磐余池辺雙槻宮(いわれいけべなみつきのみや)は蘇我馬子の皇居であった。池辺皇子も蘇我馬子であった。どちらの池も鳥取県北栄町北条島の金繰溜池(かなぐりためいけ)であった。用明のモデルは蘇我馬子であった。別稿「蘇我馬子大王(在位572年~626年)の磐余池辺雙槻宮(いわれいけべなみつきのみや)は鳥取県北栄町島にあった」を参照されたし。

(4)崇峻は百済王であった。

泊瀬部皇子(はせべおうじ)は崇峻天皇ではない。雄略天皇の皇居のあった泊瀬山(はせやま)は倉吉市の打吹山であり、天武天皇が建てた泊瀬の斎宮は倉吉市の大御堂廃寺であった。蘇我稲目大王の皇居は倉吉市打吹山の大江神社にあり、泊瀬部皇子(はせべおうじ)(長谷部若雀天皇(はせべわかささぎてんのう))とは倉吉市(泊瀬(はせ))で生まれた蘇我馬子のことであった。蘇我馬子は百済王の崇峻天皇を朝鮮半島で殺した(592年)。藤原氏は崇峻を殺した蘇我馬子の名を奪って崇峻に付けた。泊瀬部皇子(はせべおうじ)は蘇我馬子自身の名前であった。

2 丁未の乱(ていびのらん)について

日本書紀・崇峻において「蘇我馬子らは炊屋姫(かしきやひめ)を奉じて、佐伯連丹経手(さえきのむらじにふて)・土師連磐村(はじのむらじいわむら)・的臣真噛(いくはのおみまくい)に詔して、『お前達は兵備を整えて急行し、穴穂部皇子(あなほべのみこ)と宅部皇子(やかべのみこ)を殺せ』と命じた」とある。穴穂部皇子(あなほべのみこ)と宅部皇子(やかべのみこ)は殺された。

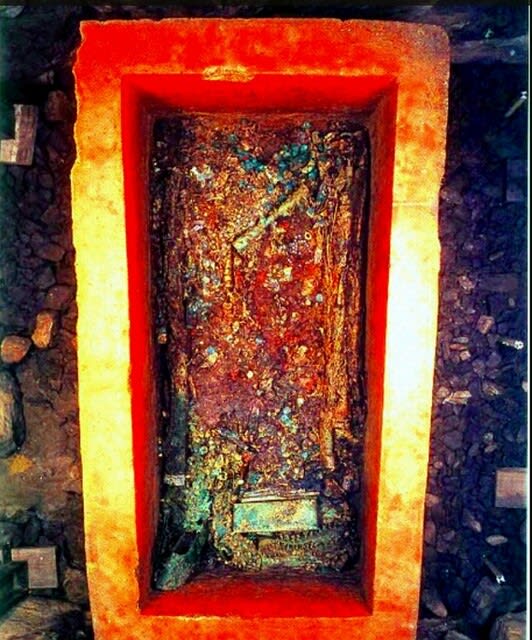

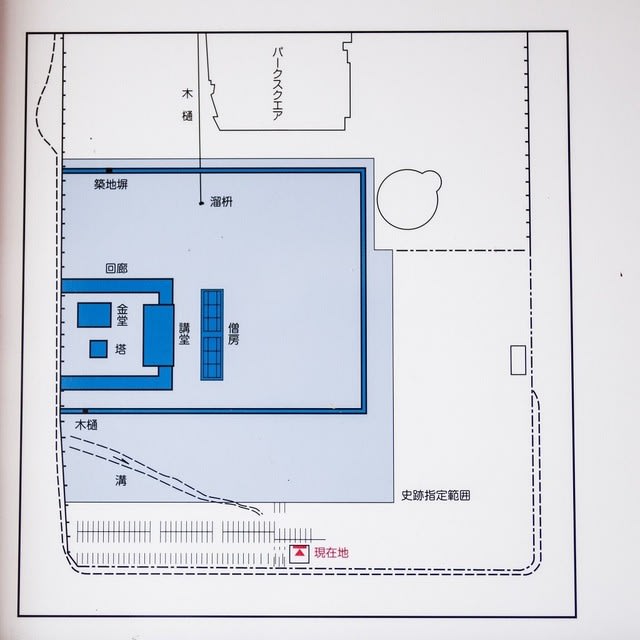

日本書紀・崇峻・丁未の乱(ていびのらん)において、蘇我馬子の軍勢が物部弓削守屋(もののべゆげのもりや)の軍勢を討ったとき「厩戸の皇子は、軍の後ろに従っていた。『もしかするとこの戦いは負けるかもしれない。願をかけないと叶わないであろう』といわれた。そこで四天王の像を作り、誓いを立てていわれるのに『今もし自分を勝たせて下さったら必ず護世四王のため寺塔を建てましょう』といわれた」とある。「乱が収まって後に、摂津国に四天王寺を造った」とある。蘇我馬子は法興寺を建立した。太子が16歳の時に落成したことになる。

3 私見

(1)丁未の乱(ていびのらん)について詳しく記す文献は「聖徳太子伝歴」と「日本書記」である。「聖徳太子伝歴」は太子伝説の集大成だとされるが、同時代の歴史が記される「古事記」、「先代旧事本紀」には、「丁未の乱(ていびのらん)」については全く記載されていない。また、丁未の乱(ていびのらん)のあとに蘇我馬子が建てたとされる元興寺(法興寺)の縁起「元興寺伽藍縁起(がんごうじがらんえんぎ)并流記資財帳(るきしざいちょう)」にも、「大々王の前で、物部・中臣は過去の過ちを反省して神と仏を共に尊ぶことを誓い、諸臣らは和解した」旨が記されているが、「丁未の乱(ていびのらん)」についての記載はない。「聖徳太子伝歴」は百済寺の老僧所伝の古書により編述したとされるが、老僧が誰かわからないし古書も残っていない。

(2)丁未の乱(ていびのらん)の少し前に日羅は蘇我馬子に進言している(583年)。日本書紀・敏達天皇において、日羅は「百済人は謀略をもって、『船三百隻の人間が、筑紫に居住したいと願っています』という。もし本当に願ってきたら許すまねをされるとよいでしょう。百済がそこで国を造ろうと思うのなら、きっとまず女・子供を船にのせてくるでしょう。これに対して、壱岐・対馬に多くの伏兵をおき、やってくるのを待って殺すべきです」という、とある。

蘇我馬子は「百済は倭国を侵略しようとしている」という日羅の進言(583年)に基づいて百済を警戒していた。百済に不穏な動きがあったので兵を出して百済を平定した(587年)。そして百済兵273人を捕らえて奴婢(生口)にした。

穴穂部皇子(あなほべのみこ)とされる百済人も朝鮮半島の百済で蘇我馬子に殺された。藤原氏(百済人)は名前も穴穂部皇子(あなほべのみこ)に変えて舞台を列島(大阪府八尾市)に持ってきた。藤原氏(藤原兼輔など)は倭国を乗っ取ってから百済であった争いを丁未の乱(ていびのらん)として大阪府八尾市を舞台にして「日本(百済)書紀」や「聖徳太子伝歴」に記載し首長の物部弓削守屋(もののべゆげのもりや)(百済人)は殺されたとした。日本(百済)は倭国を乗っ取ってから、この事件を蘇我馬子と物部の宗教戦争に置き換えた。

蘇我馬子と物部氏との宗教戦争(丁未の乱(ていびのらん))は作り話である。蘇我馬子は倭国大王だから乱ではなく平定である。蘇我馬子は朝鮮半島の百済(日本)を平定した。その孫の蘇我果安(そがのはたやす)(天武天皇)も亡命百済王朝(日本)を平定した。亡命百済王朝(日本)はこれを壬申(じんしん)の乱(らん)とした。丁未の乱(ていびのらん)の舞台は百済であった。「聖徳太子伝歴」と「日本書記」を改ざん創作したのは平安時代と思われる。蘇我馬子の軍勢は朝鮮半島に進軍した。敵は百済の軍勢であり物部弓削守屋(もののべゆげのもりや)の軍勢ではなかった。

(3)法興寺の落成は596年(日本書紀・元興寺縁起による)である。これより早いとする説はない。596年落成の法興寺に16歳の聖徳太子像があるので聖徳太子は580年生まれであった。蘇我入鹿(聖徳太子)は65歳(645年)で殺された。別稿「『聖徳太子=蘇我善徳=蘇我入鹿』説について」を参照されたし。

「聖徳太子伝歴」は丁未の乱(ていびのらん)の時(587年)聖徳太子は16歳であったとする。飛鳥寺にある「16歳の太子像」は丁未の乱(ていびのらん)のとき(587年)の年齢ではなく落成の時(寺司になった時・596年)の年齢である。聖徳太子(蘇我善徳)は丁未の乱(ていびのらん)のときはまだ7歳であった。戦いに参加できるような年齢ではない。

(4)聖徳太子は蘇我善徳であり蘇我入鹿であるのは間違いないので、乙巳の変(いっしのへん)のときは65歳であった。もし570年生まれなら75歳であったことになり、蘇我果安(そがのはたやす)(天武天皇649年即位)はすでに大王になる年齢に達しているため、権力者はすでに蘇我果安(そがのはたやす)(天武天皇)に移っていて権力者でなくなった蘇我入鹿(善徳)をテロの標的にしない。別稿「『山背大兄皇子=古人大兄皇子=大海人皇子(天武天皇)』説について」を参照されたし。

「聖徳太子伝歴」は伊勢神宮の「神道五部書」と同じく四天王寺の来歴を正当化するための後の藤原氏による創作である。後半部分は信憑性をもたすため原書に基づいて書かれているが、前半部分は創作である。

(5)四天王寺は伊勢神宮と同じく藤原氏によって創建された。聖徳太子を主題にした仏教におけるテーマパークである。

聖武天皇の時代に地震が多かったが、藤原氏はこれを蘇我入鹿の祟りと思っていた。「聖徳太子伝歴」にも家が倒壊する地震について書かれている。四天王寺は蘇我入鹿(聖徳太子)の祟りを封じるためと、日本海側に四王寺(新羅の海賊に備えて建立された)を建てたように新羅の刺客から守るために聖武天皇(百済王)の時代に建立された。5の参考「四王寺・四天王信仰について」を参照されたし。

「四天王寺は元は丁未の乱(ていびのらん)を経て、玉造の岸の上(ほとり)に建っていた」とある。新しいといわれるのをかわすためである。伊勢神宮や奈良の長谷寺と同じである。史実より古く見せる仏教版である。

(6)丁未の乱(ていびのらん)は作り話であった。モデルになった事件は百済国が舞台であった。592年には百済王の崇峻も朝鮮半島で殺されている。

4 参考「元興寺伽藍縁起(がんごうじがらんえんぎ)并流記資財帳(るきしざいちょう)」

亡命百済王朝は倭国を乗っ取ってから新羅と百済を入れ替えているので元に戻して記載しています。別稿「倭国に仏教を公伝したのは百済の聖明王(在位523~554)ではなく新羅の法興王(在位514~540)であった」と「飛鳥寺(法興寺)は新羅の皇龍寺をモデルにして建立された」を参照されたし。

(1)丁未(ていび)の年(587年)に新羅国から客が訪れた。官が聞くには、「この三人の尼等は新羅国に渡って戒を受けたいと思っております。どうしたら実現できるでしょうか」と。そのとき、新羅の使者が言うには、「尼等が戒を受けるには、まず、尼寺のなかから十人の尼師に頼んで本戒を受けます。その後、法師寺に赴いて、十法師にお願いします。先の尼師十人と合わせて二十人の師から本戒を受けます。しかし、この国には尼寺しかなくて、法師寺も僧もおりません。尼等がもし法に則るとするならば、法師寺を設け、新羅国の僧や尼等に来て貰い、戒を受けるがよいでしょう」と言う。そのとき、池辺天皇は、命をもって、大々王と馬屋門皇子の二柱に仰るには、「法師寺を建てるべき場所を見定めなさい」と。そのとき、新羅の客が言うには、「我国では、法師寺と尼寺の間で鐘の音が交互に聞こえ、絶えることがありません。半月ごとに午前のうちに行き来出来るところに建てております」と。ときに、聡耳皇子と馬古大臣がともに寺を建てる場所を見定めた。丁未(ていび)の年(587年)に、新羅の客が本国に帰った。

(2)中臣連と物部連等をはじめとする、諸々の臣等は、心を同じにして、申し上げた。「いまから後は、三宝の法を、二度と破ったり、焼き流したり、凌げ軽ろしめたり、三宝の物を摂ったり、犯したりしません。いまから後は、左の肩に三宝が坐し、右の肩に我々が神坐して、並んで礼拝して尊重供養いたします。もしこの願がみだりに破られれば、まさに天皇の所願のように、種々の大きな災いを被ることになりましょう。仰ぎ願わくは、この善願の功徳によって、皇帝陛下が日月とともにあり、天下が安らかになり、後嗣が頼を蒙ふり、世時が異なっても得益が異なることのないように」と。

※私見

(1)丁未(ていび)の年(587年)に新羅国から客が訪れた。・・・丁未(ていび)の年(587年)に、新羅の客が本国に帰った。同じ丁未(ていび)の年(587年)に蘇我馬子は新羅を守るため百済に出兵している。この文章より、「大々王と馬屋門皇子」と「聡耳皇子と馬古大臣」の二人は同じはずだから大々王=馬古大臣となることがわかる。

池(金繰溜池(かなぐりためいけ))辺天皇も蘇我馬子である。一人で何役もさせられて蘇我馬子も忙しいことである。

(2)「中臣連と物部連等をはじめとする、諸々の臣等」とあるので物部一族は滅んでいない。

物部氏は647年まで中大兄皇子(豊璋)の策略で武器を奈良に移すまで、倉吉市大原の石上神宮で多くの武器を管理していた。587年に河内に別荘があるわけがない。

物部の子孫は滅ぼされておらず今でも倉吉市大原(始祖からの物部の本拠地)に連綿として生きている。倉吉市大原の倉〇氏(物部だから倉が付く)は倉吉市弓削に親戚があり法事に行かれた。物部弓削守屋(もののべゆげのもりや)である。これは比定地が正しいからである。

奴婢(生口)にされたのは百済兵たちであり、それを物部一族に書き換えた。

元興寺伽藍縁起(がんごうじがらんえんぎ)はかなり改ざんされているが、それでも丁未の乱(ていびのらん)だけは挿入していない。丁未(ていび)の年(587年)に新羅から客が来た。蘇我馬子大々王は三人の尼を新羅に連れて行ってくれるよう頼んでいる。大々王は蘇我馬子であった。

日本書紀・敏達天皇において「物部弓削守屋(もののべゆげのもりや)は寺に赴き仏像と仏殿を焼いた。焼け残った仏像を集めて難波の堀江に捨てさせた」とある。このあと「中臣連と物部連等をはじめとする、諸々の臣等」は蘇我馬子大王に謝っている。史実はここまでであった。蘇我氏と物部氏の宗教戦争などという大げさなものはなかった。

5 参考 「四王寺・四天王信仰について」

出典文献:「むくげ通信」273 むくげの会 2015.11「『山陰道の古代寺院シリーズ 2』寺 岡 洋」を引用

奈良時代後半、新羅との外交関係が悪化する中、新羅と向かい合う太宰府、山陰・北陸諸国で四天王に対する新たな祭祀が執り行われるようになる。

宝亀五年(774)太宰府の裏山、大野城内に四王寺(院)が建立される。「近年新羅がしきりに呪詛を行うので、これに対抗するために四天王像を造り、高地でかつ浄地を選んで安置せよ」というもの(類聚三代格)。

平安時代になると、貞観九年(867)には、伯耆・出雲・石見・隠岐・長門の五国に「八幅四天王像」を送り、「四天王に帰依し、災変を消却すべきこと」を命じている。これらの国々の境界は新羅に近いので、「賊境」を望む「高地」に道場を設置せよとの下命である(日本三代実録)。

※私見

新羅を恐れるのは百済である。亡命百済王朝(日本)は新羅の刺客から守るため四王寺・四天王寺を建立した。四天王寺の建立は聖武天皇(在位724年~749年)よりのちである。