旅行中、志摩市にいるときに、「邪馬台国は三重県にあった」直井裕著という本を知り読んでみました。

邪馬台国は三重県にあった理由として以下の理由をあげておられる。青玉は蛍石であり三重県で取れる。真珠もとれる。丹(辰砂)や水銀も取れる。海辺の国でありサメ避けの入れ墨をしている。冬でも野菜が採れる。伊勢市の遺跡は弥生時代後期になって急に増えている。距離方角も上げておられるが、私にはよくわかりませんので割愛します。卑弥呼は伊勢神宮の近くにいたのではないか、としておられる。狗奴国の狗は犬であり、愛知県には犬を一緒に埋葬している墳墓が多く見つかることと、抜歯の仕方より、狗奴国は愛知県にあった、としておられる。邪馬台国三重県説はこの方以外に知らない。

私は日女命(卑弥呼)がいるべきところにすべて稚日女命がいたので、これは神社の祭神の日女命が稚を付けられ稚日女命に改ざんされているということに気づいて、稚日女命を祀る神社の由緒を調べていくうちに神戸の生田神社と鳥羽の伊射波神社に行きついたので、詳しく調べているうちに、邪馬台国は志摩国にあったという結論になりました。

第三章の「邪馬台国のロマンを探る」特に「古代の国にタイムスリップ」の部分は空想科学小説のようでもあり、「不思議なコーヒーショップのモカの味わい」にしても、芥川龍之介の「河童」をほうふつとさせるものであり、買って損したとは思わなかった。卑弥呼は徐福の子孫である、というくだりになると、誰も信じないだろうと思いながら、やはりそうかもしれないという思いもある。魏志倭人伝の鬼道とは道教である、としておられるがそれ以外は直観であろう。

私の理由はいくつかあります。徐福も天照大神も蒜山高原(東海の三神山の一つの瀛州山の瀛州)にいたということと、徐福は始皇帝に言われていた「三神山に留まり王となれ」という言葉を守り三神山で王となった。王とは同じ高天原(蒜山高原)にいた天照大神と思われる。天照大神は男性であり徐福である。卑弥呼は第七代孝霊天皇の皇女倭迹迹日百襲媛命であり、天照大神の子孫である。徐福は道教の方士である。卑弥呼も民衆を鬼道(道教)でまどわした。

卑弥呼は120歳まで生きたとか、狗奴国の王と結婚していた、とかについては理由が示されておらず、なるほどとはならなかった。

1 「大歳の神前へ真鶴が稲穂をふくみ来て落としたので、倭姫命がその稲の美しいのをご覧になり千田の神池に種つぎされて、その秋は垂穂・八握穂にたれて、はなはだ見事であった。それで日本国中へその種をわかち弘められた。それから米穀が豊かに実った。諸国の神社・八百万の神たちに神酒をつくり、ご供をおそなえられることの始となった。人々の日々に用う粮米もみなこの神のおかげである。

その後聖徳太子が、神異不思議のあらわれてある千田の由来を聞かせられ『わたくしその地を遊覧しよう』と千田の神池に行幸なされた。大へん感嘆され、この地を末の世までも栄えさせようと、殿堂を多く建て、山を無量山といい、寺を千田寺と名づけ、倭姫命の古語りを残し、太子自ら三歳の姿を彫刻して納められた古い遺跡であることが明らかである。

持統天皇この地に行幸あり、数日みこしを留めさせられ、勅賜門を建てられた。毎年元日の朝から七日までこの門を開き、人々はお詣りをして、神池の霊水をいただき、太子のお影を拝むことが故実となっていた。のちに、堂宇は雨露のため破れ、御影を仮殿に安置して再建しようとしたが、かなわなかった。思うに、太子は神仏両道を興隆し万民の家業を教えられたのである。神者仏者・士農工商いづれか太子の報恩を知らないでいられようか』とある。

文政十三年寅正月 志州磯部宮本無量山 願主千田寺

2 私見

(1) 勅賜門がなぜ建てられたかを考えてみると、千田寺の前に建てたようである。それを建てるまでは、千田寺に自由に出入り出来ていたようである。太子自ら三歳の姿を彫刻した像のある、太子の建てた千田寺を封印するためである。

倭国を乗っ取った亡命百済王朝によって作られた日本書紀には「壬申の乱」とあるが、これは倭国天皇家による亡命百済王朝(日本)に対する平定であった。倭国天皇家は過去幾度も蝦夷の反乱などに対して平定してきたが、いわゆる「壬申の乱」もその一つであった。日本書紀はこのように改ざんされているため、壬申の乱のルートも改ざんされている。壬申の乱は伊雑宮・千田寺を経由していたはずである。原古事記には書いてあったが日本書紀では削除している。壬申の乱の時に、持統と不比等は天武天皇と一緒にここも訪れたと思われる。千田寺の存在を持統と不比等が知ったのはこの時と思われる。

天武天皇から「私は天照大御神の子孫である」と言われた。その時はまだ現在の伊勢神宮はなかった。持統は不比等から天武天皇を毒殺するように頼まれていた。持統は天武天皇を毒殺してから、聖徳太子(蘇我入鹿天皇)の崇りを封印するために不比等の依頼で勅賜門を建てた。1年に7日しか拝観できないような寺はやがて衰退するのは分かりきったことである。

(2) 天智は百済の官僚機構の左大臣右大臣制度を導入したが、天武天皇はこの制度を廃止し以前の官僚制度に戻した。しかし、持統は天武天皇が廃止した百済のこの官僚機構(左大臣右大臣制度)を再び復活させたという説がある。日本書紀を読むとこのように思われるのだが、660年より倭王朝と百済王朝が列島に並立していて、日本書紀は百済王朝の歴史を基本としているが倭国の有力な天皇を挿入している、と考えれば倭国には大臣制度がなかったのであるから何もおかしくはない。天武天皇の父の聖徳太子(蘇我入鹿天皇)は鳥取県中部(倭国)で10人の住民の陳情を直接聞いている。

(3) 倭姫命(卑弥呼)は聖徳太子(蘇我入鹿天皇)の先祖であり同郷である。

卑弥呼は師木(鳥取県湯梨浜町宮内)の出身であり、蘇我氏は葛城(鳥取県北栄町の蜘ヶ家山から西)が出身母体である。どちらも鳥取県中部である。天武天皇は聖徳太子(倭州天皇=蘇我入鹿天皇であり皇居は由良宮にあった)の子であり北栄町由良の出身であり、倉吉市の賀茂神社に皇居を置いた。聖徳太子も天武天皇も卑弥呼(倭姫命)の子孫であった。

どちらも、海あるいは大きな汽水池に面していて、高台になっていることである。目の前の海あるいは池からは海産物やシジミなどの魚介類がとれる。伊射波神社の海抜は80mくらいで、宮内第一遺跡のあたりは50mくらいである。どちらもすぐ下が急な崖になって海あるいは汽水池に面している。

卑弥呼は七才まで湯梨浜町宮内で過ごしたから、同じような環境のところを終の棲家とした。東郷池は水面が今より高く、東郷池と海との出入り口も広かったため、海の魚介類も入って来ていた。

湯梨浜町宮内と安楽島町加布良古崎と違うのは、安楽島町加布良古崎のほうが気候が温暖であるところである。卑弥呼は幼少期を過ごした湯梨浜町宮内と環境の良く似たところを終の棲家とした。

伊射波神社の下の鳥居。船をこちらに着け、ここから左の急な坂を上がって海産物を届けた。伊射波登美や海女も船をここに着けた。

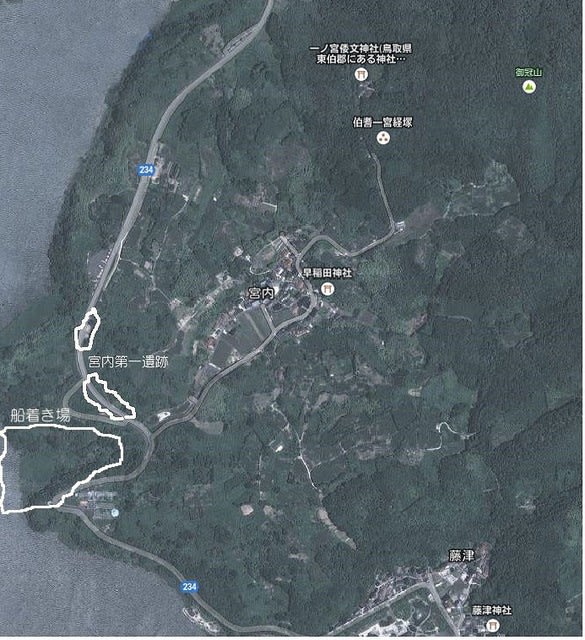

宮内集落の空撮。第1遺跡の下に船着き場が確認できる。

船着き場であった。当時は水面が2m~3m高かったから、新羅から来た大きな船でも接岸できた。

御冠山。下が宮内集落。その下が船着き場である。

宮内の下は船着き場であった。水産物はここからあげていた。卑弥呼はここから船で長瀬高浜に巫女になる修行に行っていた。大陸(新羅)からの船もこちらに着船した。

藤津は宮内から来るものや宮内に行くものを監視するために藤原氏が作った集落と思われる。百済(藤)津である。

倭文神社の宮司は藤津に住んでいる。

3 藤原氏が作った岩のモニュメント

倭文神社の祭神を書換え、藤津をつくり、下照姫ゆかりの岩のモニュメントをつくり、下照姫の伝承を全面に強くだしたのは、藤原氏と思われる。宮内(黒田庵戸宮)に孝霊天皇や夜麻登登母母曽毘売(卑弥呼)がいたことを消すためであった。国宝の経塚もあるが平安時代に京都の藤原氏が埋納したものである。「祭神を変えてしまったが、祟らないでください」と経塚を作った。倉吉市志津にいた下照姫の伝承を創作して孝霊天皇一族のいた神社を強奪した。

三重県鳥羽市安楽島集落です。伊射波神社に行くにはここから徒歩で岬を1.2km上がって行かなければなりません。

魏志倭人伝によると宮室と楼観があったそうである。楼観は高いという修飾語がついていないから普通の高さ7mくらいであろう。長瀬高浜の25mにもなろうという高い建物ではない。長瀬高浜の建物はやはり特別な高さで大国主のために建てられた出雲大社のモデルであろう。楼観跡はあちこちの遺跡で見つかっており、普通は7~8mの高さであった。まだ発掘はされていないが、背後から敵が来る恐れもあるので、楼観があったものと思われる。背後に点々と見張りを置いておくだけでよいから、地形を利用した要害の地である。

1 「倭姫命世記」は卑弥呼が祭祀場である奈良の纒向から離れた安全な居所を探すための巡行を記した記録であった。はじめは、纒向から近い宇陀や伊賀も候補地であったが、敵対していた唐古・鍵遺跡(出雲神族である準王一族)などに近すぎて安全ではなく、巡行を続けて最終的な居所は志摩国に定めた。

「倭姫命世記」に記されている伊勢国・伊勢神宮は藤原氏が創建したものなので、奈良時代後半以降に創建されており、倭姫命(151年~248年)の時代には存在しなかった。「倭姫命世記」に記されている伊勢国・伊勢神宮は鎌倉時代に京都の藤原氏が繋ぎ合わせ・改ざん・加筆したものである。

藤原氏の作った日本書紀は原「倭姫命世記」を書換えている。「倭姫命世記」は藤原氏の手法からすれば、宮下文書におけるがごとくまず基本となる文書があり、それに自分たちの目的に合うように改ざんしていくということである。宮下文書は徐福が書いた原文があり、それを高天原は蒜山ではなく、富士山にあったと思わせるように書き換えていく、という手法である。

これを「倭姫命世記」に当てはめるならば、卑弥呼が祭祀場である奈良の纒向から離れた安全な居所を探すための巡行を記した記録を基本とし、伊勢神宮の祭神である天照大神がどうして祀られるようになったか(天照大神が高天原に坐して見し国(伊勢国)に坐せ奉るための巡行)ということを主眼に変えて書かれている。「一書に曰く」があるので、これも藤原氏が書いたものである。巡行の最後に志摩国に神界を定めるのであるが、その時に連れて歩いた天照大神は志摩の磯部の伊雑宮に祀った。これが伊勢神宮の本家である。現在の伊勢神宮も卑弥呼の巡行の頃に創建されたように書いているが、実際には倭国を乗っ取って(734年)から、奈良時代後期に創建したものと思われる。日本書紀と同じように、古く見せるという手法である。

2 内藤湖南は「豊鋤入姫命→倭姫命とする国史は正しくて卑弥呼→台与とする倭人伝は誤り」とする。私見では「卑弥呼→台与とする倭人伝は正しくて、豊鋤入姫命→倭姫命とする国史は誤り」となる。

日本(百済)は倭国を乗っ取っているから倭国の歴史を改ざんする動機がある。全国を統一した女王卑弥呼のいた邪馬台国(志摩国)を封印するため、藤原氏によって伊勢国・伊勢神宮は創られた。伊勢神宮は多くの八百万の神を集めたテーマパークである。藤原氏だから奈良時代以前ではない。伊勢神宮は奈良時代後半に造られている。

倭姫命世記は「天照大神が高天原に坐して見し国(伊勢国)に坐せ奉る」ために天照大神を奉戴して巡行した、とする。安全な居所を探すための倭姫命の巡行は宇陀、伊賀から始まるため、倭姫命→豊鋤入姫命では巡行地が繋がらなくなる。「天照大神が高天原に坐して見し国(伊勢国)に坐せ奉るための巡行」とするためには、巡行が三輪神社(本当は鳥取県北栄町の三輪神社)で終わる豊鋤入姫命→倭姫命としなければならなかった。目的も時代も違う巡行を「天照大神が高天原に坐して見し国(伊勢国)に坐せ奉るための巡行」とするために、整合性を図って順序を逆にしなければならなかった。

中国には改ざんする動機がない。国史より倭人伝のほうが正しいとして解釈すべきである。藤原氏の支配していた戦前では、「日本は倭国を乗っ取った」という前提は出せなかった。倭姫命は卑弥呼であり248年には亡くなっているから、全国を統一した卑弥呼のいた邪馬台国(志摩国)を封印するために奈良時代後半に藤原氏によって創られた伊勢神宮はまだできておらず、倭姫命世記に書かれている伊勢神宮は藤原氏が中世になって書き加えた出鱈目である。伊勢神宮は今も藤原氏(鷹司)が頂点にいる。この時代は卑弥呼(倭姫命)の創った磯部の伊雑宮しかなかった。倭姫命はその頃なかった伊勢国に引き返してはいない。安楽島町の伊射波神社を終の棲家として稚日女命(日女命=日皇女)に名を変えて生涯を終えた。

倭姫命は纒向で祭祀をすることになり、倭姫命の安全な居所を探すため21国を巡行したが、倭姫命が亡くなって倭朝廷に深く関係する一族のいた地域では失望して誅殺しあった。豊鋤入姫命はその誅殺し合っていた地域を巡行した。倭姫命が女王になるまで都は鳥取県中部にあったから、豊鋤入姫命(台与)が誅殺し合っていた地域を平定するために巡行した6ヶ所は倭姫命が志摩国を都にするまで都であった鳥取県中部やその周辺である。

順番は倭姫命(卑弥呼)の全国の平定に準ずる巡行が先であり、豊鋤入姫命(台与)の誅殺し合っていた地域を平定するための巡行が後であった。

卑弥呼の墓は箸墓古墳ではなく、径70m余りで鉄剣と土器も出土している安楽島町の松の鼻古墳(姫小松=稚日女命)と思われる。

鳥取県中部(倭国)で弥生時代後期からの多くの古墳(ほとんど円墳)で発掘されている剣は例外なく鉄剣である。卑弥呼は7歳まで鳥取県湯梨浜町宮内の黒田庵戸宮(倭文神社)で育った。父親の不祥事(出雲神族の誤解)で但馬に疎開し、一年後さらに讃岐に疎開した

3 倭姫命(倭迹迹日百襲姫命)と倭建命(若日子建吉備津日子命)は全国と半島を巡行してから、倭建命(若日子建吉備津日子命)と御真木入彦命(大吉備津日子命)は豊田市の猿投神社(開化天皇と崇神天皇)に居り、倭迹迹日百襲姫命(稚日女命)は神戸の布引(旧生田神社)にいた。倭迹迹日百襲姫命(稚日女命)は倭建命が亡くなった時は、まだ神戸の布引(旧生田神社)にいた。倭建命(開化天皇)が亡くなってから即位した崇神天皇(御真木入彦命)は鳥取県北栄町の下神(しもつみわ)集落の神浅茅原に全国の代表者を集めて倭迹迹日百襲姫命に祭祀をさせた。この時、崇神天皇は愛知県の猿投神社を本拠地とし、倭迹迹日百襲姫命(稚日女命)は神戸の布引(旧生田神社)にいた。しかし、東国から鳥取県中部まで来ることは大変であることが判り、奈良の纒向で全国の代表者を集めて祭祀をすることにした。しかし、奈良は平定したとはいえ青銅器文化の一族(出雲神族)が多くいた。1世紀には倭王朝に従って絵画土器を作っていたが、唐古・鍵遺跡や清水風遺跡などにいた一族はそれまで銅鐸を作っていた。青銅器文化の一族(出雲神族)は反乱することがあったので、崇神天皇をはじめとする倭王朝と卑弥呼は卑弥呼の安全な居所を探さなければならなかった。それが、志摩国であった。

纏向遺跡よりアワビの貝殻が多く見つかっているという(世界ふしぎ発見より)。稚日女命にアワビを献上してからさらにアワビを献上した都の「朝廷」とは奈良の纒向にあった朝廷であった。稚日女命(倭姫命)は纏向遺跡と同時代の姫と思われる。多くの魚介類の中でアワビが好物の姫は多くないと思われる。倭姫命もアワビが好物であった。これは偶然ではなく稚日女命と倭姫命が同一姫であったからと思われる。海女の祖お弁が倭姫命にアワビを奉納した(海士潜女神社)のだから、魏志倭人伝の千人の采女は海女たちに重なり(千人の采女は海女になった)、卑弥呼は倭姫命(稚日女命)に重なる。

稚日女命(倭姫命)は志摩国から吉野町宮滝経由で纒向まで行き、面をして祭祀をし、帰りは和歌山の玉津島神社から海流に乗って何日も掛けて安楽島町の伊射波神社まで帰った。女王となりしより見たものは少なかった。その頃、崇神天皇(大碓命)は皇居(鳥取県湯梨浜町長和田)と奈良の纒向との間の岡山県津山の中山神社(御真木)にいた。ここにも、猿の伝承が残る。

女王國より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁國は遠絶で、詳細を得ることができない。

1.斯馬國(志摩国)。2.己百支國。3.伊邪國。4.郡支國。5.彌奴國。6.好古都國。7.不呼國。8.姐奴國。9.対蘇國。10.蘇奴國。11.呼邑國。12.華奴蘇奴國。13.鬼國。14.為吾國。15.鬼奴國。16邪馬國。17.躬臣國。18.巴利國。19.支惟國。20.烏奴國。21.奴國。此れ女王の境界の尽きる所なり。

※私見

女王国より「以北」21ヶ国だから、最初に書いてある斯馬國(志摩国)が女王国であり邪馬台国である。

2 「倭姫命世記」について

(1)倭姫命(卑弥呼)

1.大和国・宇多秋宮 (阿紀神社=奈良県宇陀郡大宇陀町)

2.大和国・佐々波多宮 (篠畑神社=奈良県宇陀郡榛原町)

3.伊賀国・市守宮 (宇流冨志禰神社=三重県名張市)

4.伊賀国・穴穂宮 (神戸神社=三重県上野市上神戸)

5.伊賀国・敢都美恵宮 (都美恵神社=三重県阿山郡伊賀町)

6.淡海国・甲可日雲宮 (頓宮=滋賀県甲賀郡内)

7.淡海国・坂田宮 (同=滋賀県坂田郡近江町)

8.美濃国・伊久良河宮 (天神神社=岐阜県本巣郡巣南町)

9.尾張国・中嶋宮 (酒見神社=愛知県一宮市今伊勢町)

10. 三河国渥美宮 (?)

11. 遠江国浜名宮 (?)

12.伊勢国・桑名野代宮 (野志里神社=三重県桑名郡多度町)

13.鈴鹿国・奈具波志忍山宮 (布気皇館太神社=三重県亀山市布気町)

14.伊勢国・阿佐加藤方片樋宮 (加良比乃神社=三重県津市藤方森目)

15.伊勢国・飯野高宮 (神山神社=松阪市山添町)

16.伊勢国・佐々牟江宮 (竹佐々夫江神社=三重県多気郡明和町)

17.伊勢国・伊蘓宮 (磯神社=伊勢市磯町)

18.伊勢国・大河之瀧原宮 (同=三重県度会郡大宮町)

19. 久求小野宮 (?)

20.伊勢国・矢田宮 (同=伊勢市楠部町)

21.伊勢国・家田田上宮 (神宮神田=伊勢市楠部町)

22.伊勢国・奈尾之根宮 (津長神社=伊勢市宇治)

23. 伊勢国 渡会宮 (?)

24.伊勢国・五十鈴宮 (?)

25.志摩国・伊雑宮 (同=三重県志摩郡磯部町)

(2)豊鋤入姫命(台与)

1.大倭国・笠縫邑 (檜原神社=桜井市三輪?)

2.但波乃・吉佐宮 (籠神社=京都府宮津市字大垣?)

3.大倭国・伊豆加志本宮 (与喜天神宮=桜井市初瀬字与喜山?)

4.木乃国・奈久佐浜宮 (日前、国懸神宮=和歌山市秋月?)

5.吉備国・名方浜宮 (伊勢神社=岡山市番町?)

6.大倭国・彌和乃御室嶺の上(山側)の宮 (大神神社=桜井市三輪?)

倭姫命(卑弥呼)には、安倍、大伴、物部、中臣、和珥(わに)氏など五人の有力将軍が随伴していた(倭姫命世記)。天照大神を戴くヤマト軍が侵攻してきたとき、その国の人々は、ヤマトの支配に従うか、それとも戦うかの選択を迫られた。

大神は国名を問いかけた。国名を問われることは、帰順の諾否を尋ねられることであった。大神の問いかけに対し、国の長は従順に返答し、自分の国を差し出していった。「倭姫命世記」ではそれぞれの地からの釆女の貢上、地口や御田、物品の進上などが列挙されている。

「倭姫命世記」に倭姫(卑弥呼)が嶋(志摩)の国を巡行した折に「神堺を定めたまひき」とある。それは倭姫(卑弥呼)による志摩国の領有、王権の支配拡張を意味する。

倭姫命が最後に至ったところが志摩国であり、そこに神堺を定めた。志摩国が倭姫命(卑弥呼)の邪馬台国である。

倭姫命は全国と半島を平定した。ただ、この時は、祭祀場を大和国(奈良)の纒向に決めたが、倭姫命の「安全な居所を探すための」巡行(21国)であった。全国の平定も「倭姫命世記」と同じやり方の巡行であったと思われる。

現在、鳥取県東伯郡琴浦町に「笠見」集落がある。「笠見」という地名は全国でも少ない。ヤフー地図で検索すると真っ先に鳥取県琴浦町「笠見」がヒットする。「高城史」では立見は「楯検」であり楯を検査するところとする。同じく笠見は「笠検」であり笠を検査するところと思われる。倉吉市高城地区の立見と同じく、笠を縫う所もこの近くにあったはずである。すぐ隣の八橋が笠縫邑ではないかと思われる。八橋の地名由来は「八岐大蛇の恨みで加勢蛇川に8つの橋が架かったから八橋という」とするが、それは加勢蛇川周辺のことであって、上伊勢・下伊勢・浦安・徳万・保・丸尾などの集落を飛越えて、笠見の北に八橋の地名が来るのは不自然である。琴浦町八橋は古代「笠縫邑」であったと思われる。倭姫命世記にある豊鋤入姫命の巡行をスタートした大倭国の「笠縫邑」とは鳥取県中部の琴浦町八橋であった。

倭姫命が亡くなって倭朝廷に深く関係する一族のいた地域では失望して誅殺しあった。豊鋤入姫命はその誅殺し合っていた地域を巡行した。倭姫命が女王になるまで都は鳥取県中部にあったから、豊鋤入姫命(台与)が誅殺し合っていた地域を平定するために巡行した6ヶ所は倭姫命が志摩国を都にするまで都であった鳥取県中部やその周辺である。

順番は倭姫命(卑弥呼)の全国の平定に準ずる巡行が先であり、豊鋤入姫命(台与)の誅殺し合っていた地域を平定するための巡行が後であった。

倭姫命世記は「天照大神が高天原に坐して見し国(伊勢国)に坐せ奉る」ために天照大神を奉戴して巡行した、とする。しかし、伊勢神宮ができた由来とするには説得力がない。何を言っているのかわからない。「天照大神が高天原から見た国に行きたい」では理由にならない。伊勢神宮でなければならない理由が書かれていない。原本にあった安全な居所を探すための倭姫命の巡行は宇陀、伊賀から始まるため、倭姫命→豊鋤入姫命では巡行地が繋がらなくなる。「天照大神が高天原から見た国に行かせる巡行」とするためには、倭姫命の巡行の前に、巡行が三輪神社(本当は鳥取県北栄町の三輪神社)で終わる豊鋤入姫命の巡行のあと、宇陀から始まる倭姫命の巡行としなければならなかった。伊勢神宮ができた由来を創作するために、目的も時代も違う巡行を整合性を図って順序を逆にして引き継いだとしなければならなかった。

倭姫命は孝元天皇の妹であり、豊鋤入姫命は景行天皇の妹であった。国史を改ざんしたのは藤原氏である。全国を平定した倭姫命の居た志摩国(邪馬台国)を封印するために伊勢国・伊勢神宮を創らなければならなかったからである。伊勢国・伊勢神宮を創ったのは藤原氏だから、奈良時代より古くはない。倭姫命は151年に生まれ248年に没している。

安楽島町と伊射波神社との間には径100歩余り(現代人の平均身長は170cmくらいでありその一歩は70cmくらいだから70mあまりとなる)の前方後円墳も存在する。

3 魏志倭人伝に見る「千人の婢」について

「魏志倭人伝」には、「以婢千人自侍」(女王は自ら千人にも及ぶ婢を侍らせ)とあり、「倭姫命世記」ではそれぞれの地からの釆女(うねめ)の貢上が書かれている。千人という数字をそのまま真に受けることはできないが、100国(121国はあったはず)から10人づつの釆女(うねめ)の貢上があれば千人の婢となる。この釆女なり婢がどういう立場にあるのかは、人質というような解釈もあるが、鬼(出雲神族)たちに捕らえられていた少女たちではないだろうか。卑弥呼(倭姫命や稚日女命)に対して感謝の念を持っていた(アワビの献上など)。

海女の祖お弁は倭姫命にアワビを献上した(海士潜女神社)。稚日女命にもアワビが献上されている(伊射波神社)。伊勢志摩の海女は「魏志倭人伝の千人の采女」と重なり、倭姫命や稚日女命は「魏志倭人伝の卑弥呼」と重なる。千人の采女が志摩国で海産物を採り、海女になったと思われる。そして、アワビを卑弥呼(倭姫命や稚日女命)に献上した。

現在の伊勢志摩の海女の起源は魏志倭人伝の「千人の采女」であった。倭姫命(卑弥呼)は千人の海女(千人の釆女)の祖お弁にアワビを献上された。纏向遺跡でアワビの殻が多く見つかっている。倭姫命や稚日女命は纒向遺跡の時代の姫であった。

―伊射波神社パンフレットから-

志摩国一宮 伊射波神社 (いさわじんじゃ) 通称 かぶらこさん

〔鎮座地〕 三重県鳥羽市安楽島町字加布良古1020

〔社格〕 旧無格社 志摩国答志郡の式内社・粟嶋坐伊射波神社二座(並大)

〔御祭神〕 稚日女尊(わかひめのみこと)

伊佐波登美尊(いさわとみのみこと)

玉柱屋姫命(たまはしらやひめのみこと)

狭依姫命(さよりひめのみこと)

〔御由緒〕 天照大神に仕えていた稚日女尊を加布良古岬(かぶらこみさき)に祭祀したことが創祀とされ、志摩地方の海上守護神として信仰されてきた。『延喜式』にも記載され、加布良古大明神・志摩大明神とも称されている。倭姫命が伊勢神宮に御贄(みにえ)を奉ずる地を捜し求めた際、この地で出迎えたとされる伊佐波登美尊は、安楽島の二地(ふたじ)にあった本宮で祀られていたが、平安時代後期に岬の現在地へ遷座された。発掘調査された二地の「鳥羽贄遺跡」がその本宮跡とされる。この神は新田開発に功績を遺され、志摩国の開拓祖神とされる。玉柱屋姫命はその妃神で天日別命の御子神。狭依姫命は宗像三女神の一である市杵島姫命の別名で、近くの長藻地という島に祀られていたが、島が水没したため伊射波神社へ合祀された。境内には籠堂と、平成十三年に改築された神明造の本殿・拝殿がある。

御祭神について

伊佐波登美尊は、第十一代垂仁天皇の皇女倭姫命が、伊勢国内宮に天照大神の御魂をご鎮座させた折、これを奉迎して鎮座に尽力し、また志摩国の新田開発にも大きな功績を残したと伝えられています。後、大歳神と号された尊は伊射波神社本宮の衰退と共に、加布良古崎の伊射波神社に遷座されました。

玉柱屋姫命は『倭姫命世紀』によれば、天孫瓊々杵命(ににぎのみこと)の重臣で水の神として崇敬された天牟羅雲命(あめのむらくものみこと)の裔(子孫)で、神武天皇の勅により伊勢国を平定した天日別命(あめのひわけのみこと)の娘と記されています。

大二座のもう一座は、稚日女尊を祀る加布良古崎の伊射披神社。霊験あらたかな神様として知られる稚日女尊は、加布良古太明神とも称され、朝廷に捧げる贄物の一部を太明神にも奉納するいう別格の扱いを受けていました。「加布良古の外峯(とみね)に立てる姫小松、沢立てる松は千世のためし。加布良古の沖の汐ひかば、宮古(都)へなびけ我もなびかん。加布良古の大明神に、遊びの上分(じょうぶん)参らする請玉(うけたま)の宝殿(たからのみやから)」 これは今から461年前書き写された「外宮摂末社神楽歌」の最後の方の一節です。古代、安楽島の前の海では、朝廷に捧げる貝(あわび)を採る神事が行なわれ、その様子を歌ったものです。加布良古太明神ともいわれた女神、稚日女尊を姫小松に見立て、「この松は千年の後も栄えるでしょう。加布良古の沖の汐がひいたら、神事で採れた貝を納めに都へ行きます。加布良古の太明神に分け前を奉納してから」というものです。この神楽歌から、古代伊勢神宮とは浅からぬ関係にあったことが推測されます。『神宮紀(じんぐうき)』によれば、「尾田(おだ)(加布良古の古名)の吾田節(あごとうし)(後の答志郡)の淡郡(あわのこうり)(粟嶋=安楽島)に居る神(稚日女尊)とあります。稚日女尊は天照大神の妹君、分身とも云われ、第十五代応神天皇の母君である神功皇后の崇敬厚く、皇后が筑紫国(九州)から倭国に凱旋した折にも、常に御許においてお祭りされていました。

狭依姫命は、宗像三女神の一柱である市杵島比売命の別名で、厳島神社のご祭神でもあります。安楽島では、粟嶋と呼称されていたころ、神乎多乃御子神社(小一座)のご祭神として、加布良古崎の前海にあたる長藻地(海図では長藻瀬とある)という島嶼(とうしょ)にお祭りされていましたが、戦国の世地震によって、その社地は海底1.8mに水没してしまいました。幸いご神体(石体)は村人らによって見つけ出され、現在は伊射波神社に合祀されています。

※ 私見

(1) 「伊佐波登美尊は、第十一代垂仁天皇の皇女倭姫命が、伊勢国内宮に天照大神の御魂をご鎮座させた折、これを奉迎して鎮座に尽力し」とあるが、第十一代垂仁天皇ではなく第七代孝霊天皇であり、伊勢国内宮ではなく志摩国伊雑宮であった。倭姫命は伊勢国に帰っていない。伊勢国ができたのは奈良時代以降である。倭姫命は纏向遺跡と同時代の姫である。藤原氏は2か所改ざんしている。伊佐波登美はイザワ地域にいたトミ(出雲神族=鬼)であった。卑弥呼も役行者と同じく鬼神を使役した。

(2) 古代、安楽島の前の海では、朝廷に捧げるアワビを採る神事が行なわれていました。加布良古太明神ともいわれた女神、稚日女尊を姫小松に見立て、「この松は千年の後も栄えるでしょう。加布良古の沖の汐がひいたら、神事で採れた貝を納めに都へ行きます。加布良古の太明神に分け前を奉納してから」と歌にも詠まれています。

(3) 纏向遺跡よりアワビの殻が多く出土した。このことより由緒にある都・朝廷とは奈良の纒向に造られた朝廷と思われる。稚日女命は纒向と同時代の姫と思われる。稚日女命は倭姫命(倭迹迹日百襲姫)でもあるから全国の代表者を集めての纒向での祭祀は稚日女命がしていたと思われる。

(4) 稚日女命(倭姫命)は身の安全のため吉野町宮滝経由で纒向に行き、帰りは和歌山の玉津島神社から船で海流に乗って紀伊半島を廻り伊射波神社まで帰った。これは追いかける者がいても途中で追手を撒くためであった。

1 日本書紀にある神戸生田神社

201年に神功皇后の三韓外征の帰途、神戸港で船が進まなくなった為神占を行った所、稚日女尊が現れ「吾は活田長峡国に居らむと海上五十狭茅に命じて生田の地に祭らしめ。(=私は“いくた”の“ながさの国”に居りたいのです。“うなかみのいそさち”に命じて生田の土地に祀らせて欲しい)」との神託があったと日本書紀に記されている。

2 志摩国一宮 伊射波神社(いさわじんじゃ) 通称 かぶらこさん

〔鎮座地〕三重県鳥羽市安楽島町字加布良古1020

〔御由緒〕天照大神に仕えていた稚日女尊を加布良古岬(かぶらこみさき)に祭祀したことが創祀とされ、志摩地方の海上守護神として信仰されてきた。『延喜式』にも記載され、加布良古大明神・志摩大明神とも称されている。倭姫命が伊勢神宮に御贄(みにえ)を奉ずる地を捜し求めた際、この地で出迎えたとされる伊佐波登美尊は、安楽島の二地(ふたじ)にあった本宮で祀られていたが、平安時代後期に岬の現在地へ遷座された。発掘調査された二地の「鳥羽贄遺跡」がその本宮跡とされる。この神は新田開発に功績を遺され、志摩国の開拓祖神とされる。玉柱屋姫命はその妃神で天日別命の御子神。狭依姫命は宗像三女神の一である市杵島姫命の別名で、近くの長藻地という島に祀られていたが、島が水没したため伊射波神社へ合祀された。境内には籠堂と、平成十三年に改築された神明造の本殿・拝殿がある。

3 私見

神戸の生田神社は以前は布引の滝周辺にあった、とされる。布引の滝周辺は京都の藤原氏が祀った祠や石碑が多くある。

この2社辺りに卑弥呼は居たと思われる。

1 香川県の水主神社の伝承などによると、倭迹迹日百襲姫(卑弥呼)は香川県に来られた時にはすでに、神意を伺い、まじない、占い、知能の優れたお方であったという。倭迹迹日百襲姫(卑弥呼)が神意を伺い、まじない、占いをすることを覚えたのは鳥取県湯梨浜町長瀬高浜であった。

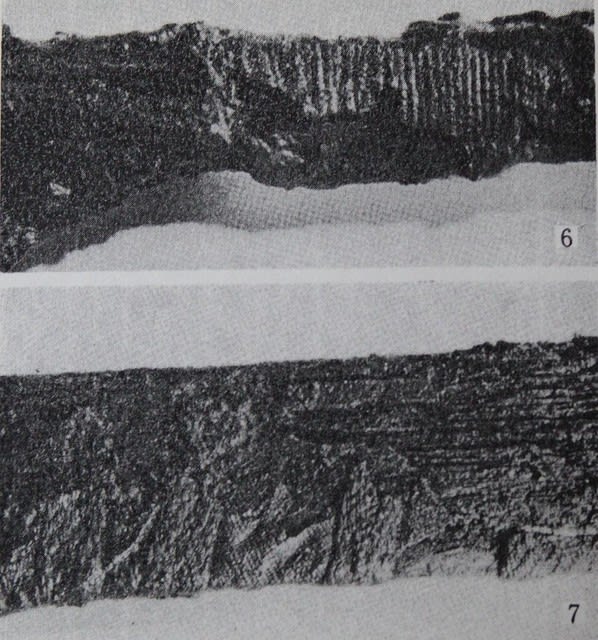

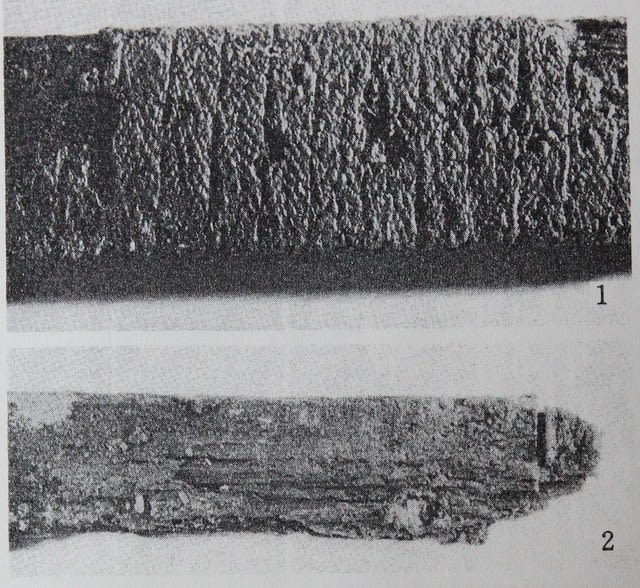

2 古事記には、倭建命は歌を詠んで「出雲建が佩ける太刀、つづらさわまき、真身(さみ)なしに哀れ」とある。

長瀬高浜遺跡の円墳1号墓の箱式石棺から女性の遺骸と一緒に右手横に絹紐を巻いた太刀が置かれていた。この太刀は小林行雄先生らによると、つづらさわまきの大刀である、とする。「つづらさわまき」とは巻き方のことであって、材料は絹紐でもよいわけである。

倭建命が身に着けていた都豆良佐波麻岐(つづらさわまき)の太刀もこのような太刀であったのだろう。つづらさわまきの太刀は当時皇太子や皇女がみにつけていたものと思われる。

ここに埋葬されていた女性は皇女・あるいは皇女と同格の巫女であると思われる。天皇家の皇女は代々長瀬高浜で巫女になる習わしであった。天皇家は長瀬高浜に皇女・あるいは皇女と同格である巫女を置いていた。長瀬高浜遺跡1号円墳は5世紀中頃の築造である。私見では倭五王、珍(反正天皇)、済(允恭天皇)、興(安康天皇)、436年~467年の時代であり、天皇の皇居は鳥取県中部にあった。但し、雄略天皇は滅びかけていた新羅を再興させたのだから、436年~467年の時代に新羅は滅びかけていた。高句麗・百済は新羅だけではなく、新羅から倭国(鳥取県中部)にまで船で出航し、襲ったのかもしれない。三天皇の帝紀・旧辞にはヒントらしきものを全く残していない。亡命百済人がそれほど自由に改ざんできたのは、百済は倭国天皇も殺害していたからかも知れない。3天皇で30年は短い。百済人2世の不比等に毒殺された天武天皇の皇子の3天皇の30年と同じくらいである。

大量の埴輪が壊されていたのも5世紀中頃である。

3 長瀬高浜遺跡は孝霊天皇の皇居があった宮内(東郷池周辺の師木地方)の近くである。卑弥呼も小さいときから、長瀬高浜で巫女になるための訓練を受けていたものと思われる。長瀬高浜は道教(鬼道)を教える場所でもあった。大来皇女は倉吉の大御堂廃寺において1年半で道教を会得したから、卑弥呼も5歳のころから修行を始めれば道教(鬼道)を会得することができる。

1 「共立」というのは、相手国も卑弥呼をよく知っていたということである。卑弥呼の属する国と相手国は旧知の国同士であったと思われる。富氏の口伝によると、「神武から数代の王は我々の反乱を防ぐため出雲王家の娘を妻とした」とする。

卑弥呼の母親(先祖は弟磯城で姓はハエ)は出雲神族の出身であった。母親が同族だから出雲神族も卑弥呼を共立した。倭国は鳥取県中部であったから倭国大乱は鳥取県中部(倭国)と鬼(出雲神族)の発祥の地の島根県東部(出雲国)との戦いであった。

卑弥呼は天照大神・天忍穂耳・瓊々杵命・神武天皇の子孫であり、占領した地に銅鐸を置いて行った出雲神族の銅鐸文化圏の生まれではなく、天忍穂耳や家来の猿田彦が使っていた光らせて通信をする伯耆族の銅鏡文化圏の生まれである。

2 天穂日は元々鳥取県八頭郡にいた。大国主を生まれた時から守っていた天穂日は天忍穂耳と相談し国譲りの交渉で、葦原中津国に多くいた出雲神族(準王一族)のことを大国主に尋ねた。天穂日は出雲神族(準王一族)の動静を監視するため能義平野に行き、そこで殷王朝末裔の準王と出会った。天穂日は出雲神族(準王一族)と婚姻関係を結び、饒速日にも長髄彦の妹を娶らせた。

しかし宗教の違いにより対立した。かたや生贄の風習を残す殷王朝末裔の準王一族と、かたや人命を大事にして人口を増やしたい天孫族とは相いれるものではなかった。富氏は「天穂日はスパイであり後続部隊の手引きをした」とする。その後、出雲神族(準王一族)は蜘蛛の子を散らすように全国に展開したので、伯耆国の神武天皇たちは全国の出雲神族(準王一族)を平定していった。第10代崇神天皇の時代に全国の準王一族(出雲神族=蝦夷)は平定された。

3 倭国大乱の始まりは出雲と伯耆の争いであった。出雲族は出雲王家の娘(高杉神社の祭神の松媛之命、千代姫之命)を孝霊天皇が殺したとして伯耆国を攻撃してきた。出雲軍は伯耆国を通らずに海路で青谷に上陸し、伯耆の天孫族が朝鮮半島より誘致してきた一族(青谷にいた和邇氏)を襲った。銅鏃が証拠である。女子供も殺している。そして、東郷池の黒田の地(湯梨浜町宮内)に攻めてきた。この時、倭迹迹日百襲姫命は7歳であった。

倭迹迹日百襲姫命は父に遅れて、黒田の地(湯梨浜町宮内)を離れて天之日矛が建国した但馬国を頼って行った。倭迹迹日百襲姫命は倭国大乱を避けるために8歳から18歳まで但馬国より安全な讃岐に逃れていた。讃岐の水主神社の記録にも、「7歳のとき都において塵に交なく人もなき黒田宮を出られ・・・」とある。丹後国の海部氏系図に残る9世孫妹の「日女命」は、亦の名を倭迹迹日百襲姫命であるとされる。「日女命」は卑弥呼であるという説が有力である。

長瀬高浜(タギシ)には巫女がいて航海の安全を祈っていた。倭迹迹日百襲姫命は孝霊天皇の皇女(ミコ)であり日皇女(ヒミコ)であった。11世孫の妹の「日女命」の亦の名である「稚日女命」と「倭姫命」も卑弥呼と思われる。倭迹迹日百襲姫命の弟の開化天皇(若建日子吉備津日子)と崇神天皇(大吉備津彦)も11年ほど親戚の天之日矛が建国した但馬国に疎開していた。

4 孝霊天皇は奈良から播磨を通ったのではなく、但馬国から因幡国を通って伯耆国に来た。鳥取県中部(倭国の都)を取り返してから鳥取県西部(妻木晩田や手間山)を攻撃した。原古事記には書いてあったはずだが藤原氏は孝霊天皇の旧辞を消している。但馬国から伯耆国だと伯耆国に都があったと推定されるからである。孝霊天皇は伯耆国奪回のために来た。

戦いは皇軍が山を越えて斐伊川上流に入り、出雲軍とにらみ合いになっている時に、卑弥呼(稚日女命)が出した和平案により合意が成立した。荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡の銅剣・銅矛・銅鐸は停戦の証として埋められたと思われる。 これは準王一族の軍備であり、これがあるために素戔嗚や大国主の本拠地が出雲国にあったことにはならない。素戔嗚・大国主の本拠地は伯耆国にあった。

倭姫命と倭建命は全国・半島を巡行して平定したあと、倭建命は豊田市の猿投神社を本拠地にし、倭姫命は神戸市の旧生田神社を本拠地にしていた。倭建命が亡くなったときの倭姫命の本拠地は神戸市の旧生田神社であった。崇神天皇の時代になり、倭迹迹日百襲姫命が祭祀をした三輪神社は鳥取県北栄町の三輪神社であった。その時も倭迹迹日百襲姫命の本拠地はまだ神戸市の旧生田神社であり、崇神天皇の本拠地は豊田市の猿投神社であった。倭建命の時代にすでに倭姫命は伊勢神宮にいたと記載している古事記・日本書紀は藤原氏による伊勢神宮を古く見せるための改ざんである。倭建命の時代には伊勢神宮・伊勢国はまだ存在しなかった。崇神天皇の時代に、纏向遺跡ができて志摩国の伊雑宮ができたのだから、倭建命(開化天皇)の時代は志摩国の伊雑宮でさえまだできていなかった。全国を統一した倭姫命(卑弥呼)や志摩国(邪馬台国)を封印するためにできた伊勢国・伊勢神宮があるはずがない。

倭姫命は神戸市の旧生田神社を本拠地としていた。崇神天皇の時代、倭迹迹日百襲姫命(倭姫命)は鳥取県北栄町の三輪神社に全国の代表者を集めて祭祀をしていた。倭迹迹日百襲姫命は神戸市の旧生田神社から、鳥取県北栄町の三輪神社にきて祭祀をしていた。しかし、東国の代表者が鳥取県北栄町下神まで来るのは大変であることがわかり、倭朝廷は奈良の纒向で祭祀をすることにした。倭迹迹日百襲姫命(倭姫命)は神戸市を離れて、纒向で祭祀をするための安全な居所を探さなければならなかった。

倭姫命は纒向で祭祀することを念頭に置きながら、宇陀は居所として安全か、伊賀は居所として安全かを見極めながら巡行していった。倭姫命の単独の巡行だけならば、宇陀・伊賀から始まるため、おかしいと思われる。なんで奈良盆地からスタートしないのかと疑問に思われる。疑問に思われないために三輪神社で終わる豊鋤入姫命の巡行を倭姫命の巡行の前に入れることにした。倭姫命は纒向で祭祀することを念頭に置きながら巡行したが、纒向ではなく三輪神社で祭祀することを念頭に置きながら巡行したと思わせるため、三輪神社から引き継いだとした。

本来二人の巡行目的は違っていたが、天照大御神を座し奉るための場所探しという目的に変えて豊鋤入姫命→倭姫命の順番で引き継がせることにした。二人とも2代から9代までの欠史8代の皇女とするわけにはいかないので、豊鋤入姫命は10代の崇神天皇の皇女、倭姫命は11代の垂仁天皇の皇女とした。史実は11代垂仁天皇の皇女は豊鋤入姫命であり、倭姫命は第7代孝霊天皇の皇女であった。

安楽島町の伊射波神社の由緒には、「稚日女尊は、加布良古太明神とも称され、朝廷に捧げる贄物(あわび)の一部を太明神にも奉納するいう別格の扱いを受けていました」とある。纏向遺跡から沢山のあわびの殻が出土したので、由緒にいう朝廷とは纒向にあった朝廷であり、稚日女尊は纏向遺跡と同時代の人物であったと思われる。彼女(変身前は倭姫命)は安楽島町の伊射波神社から奈良の纒向に出向き全国の代表者の前で祭祀を行っていた。

箸墓古墳は卑弥呼の墓ではない。鳥羽の安楽島町と伊射波神社との間にある径70m余りの松の鼻古墳が卑弥呼の墓と思われる。身長170cmくらいの人の歩幅は70cmくらい(ヤフー知恵袋より)であり、100余歩は70m余りとなる。実際に誰かが歩いたものと思われる。これを×2にするのは箸墓古墳を卑弥呼の墓にしようというこじ付けである。松の鼻古墳からは鉄剣が出土している。