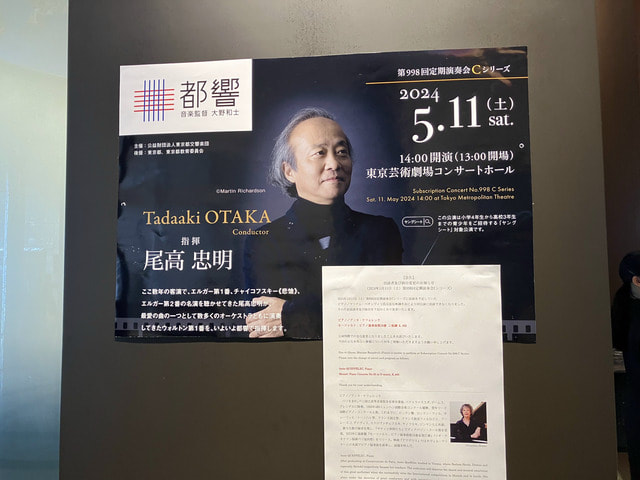

東京芸術劇場で開催された都響定期演奏会Cシリーズに行ってきた。実は、行く予定がなかったのだが、前日に都響からの当日券情報のメールをもらい、内容を確認すると、これは聴きたいと思った。当日朝10時からネットで販売するというので、チケットを買った、S席、7,000円。14時開演、17時10分終演、ホールはほぼ満員であった。幅広い年齢層の方が来ていた印象を持った、また、年配の男性も結構いた。

公演開始前のアナウンスでは、曲の余韻を楽しむために、終曲後の拍手・ブラボーは指揮者がタクトを置いてからしてほしい、と言っていた、その通りであろう。なお、東京芸術劇場だが、本年9月から改修工事を予定しているようだ。

出演

出演

指揮/尾高忠明

ピアノ/アンヌ・ケフェレック

曲目

曲目

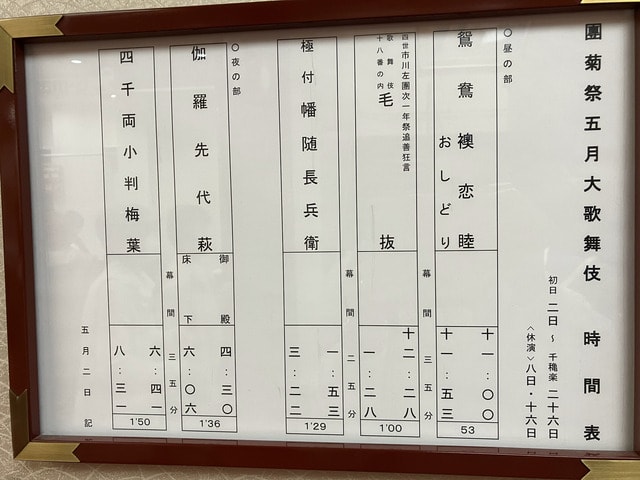

武満 徹:《3つの映画音楽》より

:映画『ホゼー・トレス』から「訓練と休息の音楽」

:映画『他人の顔』から「ワルツ」

モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466

ウォルトン:交響曲第1番 変ロ短調

なぜ聴きたくなったというと、

- まず、曲目に武満徹作曲の映画「他人の顔」で使われた「ワルツ」が入っているからだ、短い曲だが先日このブログ(こちら参照)でも紹介したあの京マチ子、仲代達矢主演の映画「他人の顔」で流れていたあの曲だからだ。尾高忠明はこの曲が好きなのではないか、以前NHKのクラシック音楽番組でやはりこの曲を指揮していたのを見た。

- 次に、モーツアルトのピアノ協奏曲20番(1785年、29才の時の作品)が入っているからだ、モーツアルトのピアノ協奏曲は長調が多いが20番と24番が短調で、これが素晴らしく大好きだ。モーツアルトの短調はただ暗い感じのトーンではなく、憂いがあり、美しさがあり、彼の性格の一部である。普段はそれを出さずに、そっと長調の曲の中に潜ませたりしている奥深さがあるが、短調の曲では逆になっており、不安や憂いや恐れの中にも希望の光が見えるように美しいメロディが潜んでいるのである、これがとても良い、この20番はWikipediaによれば、ベートーヴェンが大変気に入っていた作品として知られているとある

- さらに、ピアニストが当初予定されていたマリアム・バタシヴィリの急な体調不良によりアンヌ・ケフェレックに変更になったからである。彼女のピアノを一回聴いてみたいと思った、というのも、昨年、テレビで放送されていた彼女のピアノ・リサイタルを観て、本ブログに投稿した経緯があるからだ(その時のブログはこちら)、その彼女が曲目を変更してなんとモーツアルトの20番を指定したのだから、もう聴きにいかないわけにはいかない

曲目であるが、《3つの映画音楽》は、1995年にスイスで開催されたグシュタード・シネミュージック・フェスティヴァルで武満がテーマ作曲家のひとりになったため、彼が手掛けてきた映画音楽で弦楽オーケストラを用いた楽曲から選ばれて編み直され、音楽祭で初演された組曲である。

『ホゼー・トレス』は映画監督などマルチに活躍した勅使河原宏と武満が初タッグを組んだ映画で、25分ほどのドキュメンタリー。タイトルになっているのはプエルトリコ出身の黒人ボクサーの名前、「訓練と休息の音楽」はその題名通り、映画のなかでトレスが訓練する映像にあわせた音楽を主部に、休息の場面の音楽を中間部にしており、3部形式に仕立て直された当時最先端のモード・ジャズ風の曲

聴いてみると確かにジャズ風であった、特にチェロとコントラバスが弦ではなくジャズのように手で弦をはじいて弾いている部分が印象に残った。

ウォルトン(1902~83)の交響曲第1番(全4楽章)は、初めて聴く曲だが、尾高が最愛の曲の一つとして数多くのオーケストラともに演奏してきた曲だそうだ。ウォルトンは、イングランド中部オールダムの中流家庭に生まれ、オックスフォード大学に進学するが中退し、大学時代に知遇を得た富豪シットウェル一族の支援のもと、独学で作曲技法を身に付けた。当初は革新的、前衛的な音楽を作っていたが、成熟した作曲家への脱皮を図ったのが交響曲第1番であり、ベートーヴェン的な精神で1930年代中盤に作られた正攻法の交響曲と言えると解説されている。

この曲をじっくり聴いてみて1回で理解するのは難しい曲だと思った、ただ、都響の演奏は素晴らしかった、それだけは伝わってきた

指揮者の尾高忠明であるが、彼の指揮は過去に聴いたこともあるかもしれないが、あったとしても久しぶりである。

ピアニストのアンヌ・ケフェレックであるが、

- パリ生まれ、パリ国立高等音楽院を首席で卒業後、1968年ミュンヘン国際音楽コンクール優勝、翌年リーズ国際ピアノ・コンクール入賞の経歴を持つ。そして、2023年に最新盤『モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番&第27番』(リオ・クオクマン指揮パリ室内管弦楽団)をリリースしたようで、それで今日の20番の選曲になったのかと納得。さらに、映画「アマデウス」ではサー・ネヴィル・マリナーとの共演でピアノ協奏曲を演奏し、話題を呼んだと都響の解説に書いてあり驚いた。「アマデウス」は何回か観たが全然気づかなかった、今度また見直してみたい。

- 彼女は、日本では「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭に度々登場し高い人気を誇ると紹介されている、今回もそれで来日したのかもしれない、日本にファンが多いのか日本贔屓なのかもしれない。

- 今日の彼女は、黒いロングスカートに金の羅紗が入ったように見えるブラウスを着て登場した、髪の毛は白髪のほうが多いが染めないで、長さは肩にかからないくらいにカットしてあるがボリュームは豊富で、お金持ちの上品な初老のご婦人という感じにみえた。長髪でボサボサ髪のピアニストや指揮者の身だしなみは好きになれない、今日のケフェレックのようなスタイルが気品があって好きだ

- 彼女のピアノは素晴らしく、激しく引くところは十分に激しく力強く、繊細なところは非常に繊細に弾いていた。指揮者やオケとの呼吸もぴったり合って、聴きごたえのある20番であった。久しぶりに実演で20番を聴いて、本当にクラシック音楽を長年聴いてよかったと思ったし、モーツアルトに「こんな素晴らしい音楽をありがとう」と感謝したい気持ちになった。

- また、今日の都響の演奏も尾高の指揮のもと、素晴らしい演奏であった、ケフェレックのピアノと息がぴったり合っていた

- アンコールはヘンデルのメヌエット(ト短調)を自ら紹介して弾いてくれた、20番を聴き終わり興奮状態の観客の気持ちを静めるような曲で、このアンコールのおかげで穏やかな気持ちになった。

さて、この日の翌日、5月12日は、母の日だ、帰りに嫁さん用に東武のデパ地下に行って、デメルの「アソート・クッキー」2,376円と船橋屋の「母の日あんみつ」640円を買った。

良い一日となりました

サラ

サラ ジェームズ

ジェームズ

コメント

コメント