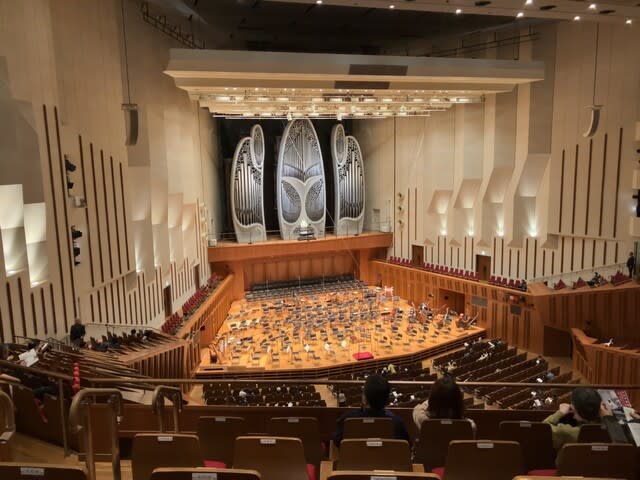

目黒パーシモンホールの「フレッシュ名曲コンサート」に行ってきた。このホールは初訪問だ。目黒駅の近くかと思ったら都立大学が最寄り駅だった。S席、4,000円。15時開演、17時過ぎ終演。ほぼ満席に見えた。公演に先立ち、14:30から大ホールステージにて東響メンバーによるミニコンサート《ウェルカムコンサート》があったが、歩いて近くの駒沢オリンピック公園に行きたかったのでパスした。

会場の目黒パーシモンホールだが、パーシモンというのは「柿」のこと、ホールの付近は「柿の木坂」という地名、この柿を使ってパーシモンホールと命名したそうだ。ゴルフファンはパーシモンといえば昔のドライバーやフェアウェイウッドのヘッドがパーシモンであることでこの言葉は知っているが最近のコルファーは知らないだろうが。

このホールのホワイエにはカフェがあり、休憩時間には珈琲などを売っていたが、値段が350円だったか、安いので驚いた、目黒区の施設だからだろうか。

演目

シベリウス|交響詩「フィンランディア」

シベリウス|ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47

チャイコフスキー|交響曲第5番 ホ短調 op.64

指揮

太田弦

バイオリンソリスト

中野りな

管弦楽

東京交響楽団

指揮者の太田弦は、1994年札幌市に生まれの30才、幼少の頃より、チェロ、ピアノを学ぶ。東京芸術大学音楽学部指揮科卒業、同大学院音楽研究科指揮専攻修士課程卒業。2015年、第17回東京国際音楽コンクール〈指揮〉で2位ならびに聴衆賞を受賞。これまでに読売日本交響楽団、東京交響楽団など多くの楽団を指揮。2019年4月から2022年3月まで大阪交響楽団正指揮者を務め、2023年4月より仙台フィルハーモニー管弦楽団指揮者に就任。2024年4月からは九州交響楽団の首席指揮者に就任予定の新進気鋭の若手指揮者だ。

バイオリンの中野りなは、2004年生まれの20才、東京都出身。3歳よりバイオリンを始め、桐朋女子高等学校音楽科卒業後、2023年4月より桐朋学園大学「ソリスト・ディプロマ・コース」及び、9月からはウィーン市立芸術大学にも在学。現在、辰巳明子、カルヴァイ・ダリボルに師事し研鑽を積む。2014年、第68回全日本学生音楽コンクール東京大会(小学校の部)優勝ほか数々の賞を受賞している。

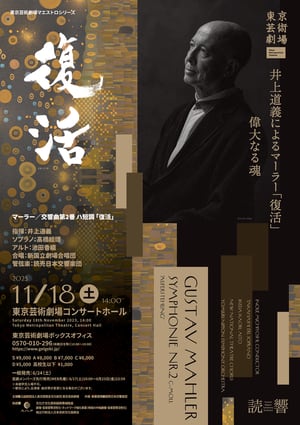

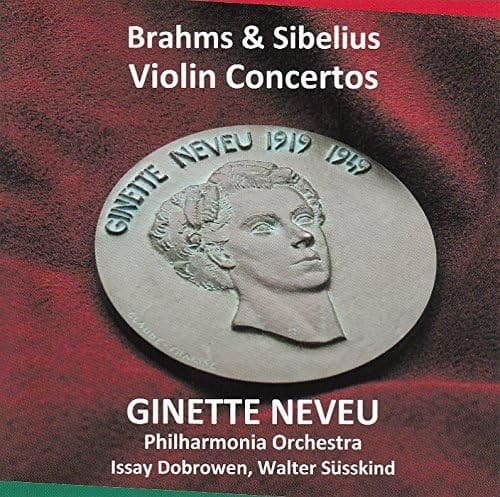

今日の演目で注目したのは何と言っても中野りながバイオリンソリストを務めるシベリウスのヴァイオリン協奏曲だ。この曲はおなじみの名曲喫茶「バロック」のホームページで推薦版LPに挙がっている「ジュネット・ヌヴー(ヴァイオリン)、フィルハーモニア管弦楽団、ブラームス・シベリウス ヴァイオリン協奏曲」を見てCDを買い、結構聴いていたからである。

シベリウスのヴァイオリン協奏曲はブラームスやベートーベン、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲のようなわかりやすい曲ではないが、何回も聴き込んでいくうちになんとも言えない良さを感じてくる地味な曲だ。当日もらったプログラムノートの説明によれば、この曲は彼の唯一の協奏曲で、彼が当初ヴァイオリニストを志し、高度な技術を身につけたことが大きく影響しているとのこと。また、この曲は1903年に作曲後、翌年2月に大幅に改訂されて現在の形になった。彼の音楽はフィンランディアなどの国民楽派的な作風から透明感漂う簡潔な作風に変化するその前後にまたがる曲で、両方の要素を持った音楽となっている、と説明されている。

ステージに現れた中野りなは結婚式の新婦を思わせる純白のドレスを着て、素直で真面目そうで、聡明な感じのお嬢さんであり、その出で立ちには若いのに気品を感じた。一礼したあと、指揮者の太田弦と目配せし、演奏が始まると、彼女の実にきれいな、上品なヴァイオリンの音が響いた。見た目の印象とヴァイオリンの音色が見事に一致していた。常に冷静さを保ち、汗だくになって演奏するようなスタイルではなく、あくまでも上品に優雅に演奏していたように見えた。

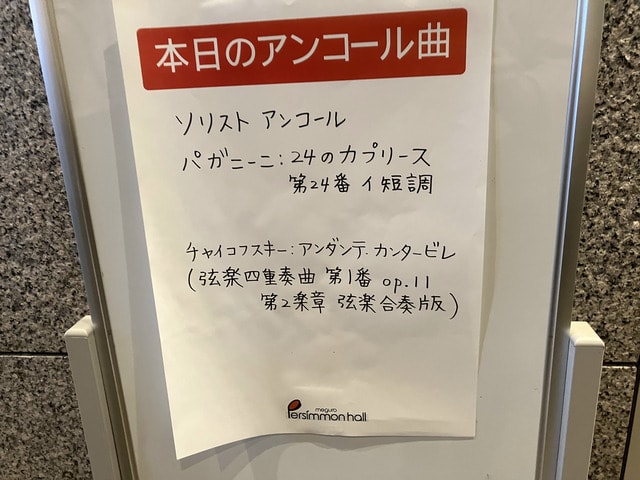

ホワイエでは彼女のCDが販売されており買った人には終演後サイン会に参加できると案内されていた。もうCDを出すまでになっていたのかと驚いた。そして、アンコールに「パガニーニ24のカプリース第24番」を演奏してくれたが、これがもう素晴らしいというか、カッコイイというか、聴衆の唸らせかたを知っている憎いやつ、と言いたくなるくらい感激した。演奏の途中ピチカートでしばらく演奏するところなど、カッコイイよく決まっていた、こんなに決まった演奏は初めて観た。恐れ入りました。もうこれだけで今日の公演は満足しました。

さて、開演前にせっかくここまで来たのだから駒沢オリンピック公園に一度行ってみようと思い、行ってみた。ホールからさらに15分くらい歩く。大きな広場のある公園をイメージしていたが、到着して見ると野球場やテニス場など競技施設がかなりの敷地面積を取っていて、ちょっと戸惑ったが、良いところであった。パーシモンホール周辺から駒沢公園あたりの一角は高級住宅街であることもわかった。結構金持ちが多く住む地域であり、意識高い系のクラシック音楽ファンが多いのも分かる気がした。ホールが満席になるはずだ。

楽しめた1日でした。