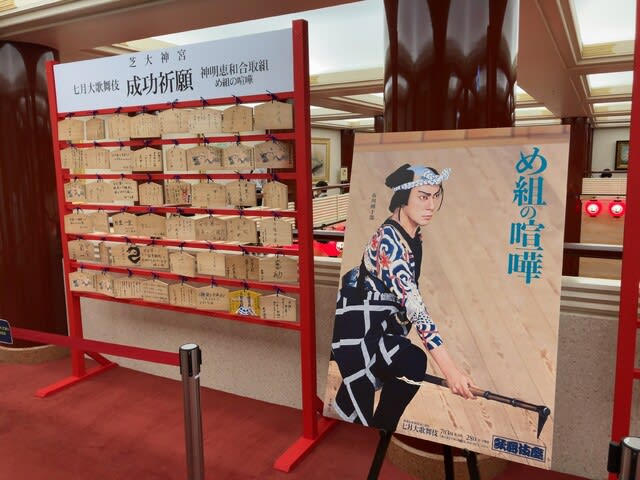

歌舞伎座「七月大歌舞伎」夜の部を観に行った。今日も席は3階A席6,000円。ここが一番コストパフォーマンスがよいと思っている。客は圧倒的に女性が多かった。

今月の夜の部の公演の目玉はなんと言っても「め組の喧嘩」だ、過去に一度見たことがあるが随分時間たってハッキリ覚えていないが、面白い演目だと感じていた。この演目は菊五郎一家が演じることが多かったが、今回は当世團十郎が辰五郎を演じるという、当世團十郎が辰五郎を演じるのは今回で3回目だそうだ。

作者は、竹柴其水で、河竹黙阿弥の弟子だった。当初12代守田勘弥宅に寄宿し、森田座のために作品を書いたが、のちに河竹黙阿弥に入門して新富座の立役者になり、その後明治座の立役者になり、主に市川左団次の作品を書いた。め組の喧嘩は彼の代表作。なお、河竹黙阿弥の人生についてはこちらのブログ参照。

この作品は江戸の花形、火消しの鳶職人と相撲力士の喧嘩と意地の張り合いを描いた作品。鳶職人は建築現場で働く職人だったが、ある時期から火事の現場で類焼を防ぐ役割も担うようになる、江戸の町を火から守る公共的な仕事をしていると言う自負があり、管轄は町奉行。一方、力士は大名お抱えで、刀の帯刀を許されている武士階級待遇の誇りがあり、寺社奉行管轄。あるとき、力士が大名と一緒に品川の遊郭「島崎楼」で派手に遊び、隣の部屋の障子を倒してなだれ込んでしまったが、そこは鳶職人が飲んでいた部屋。さあ、ここで鳶と力士の喧嘩が始まり鳶の親分辰五郎も居合わせて騒ぎになるが、遊郭の店主の哀願により、店主や力士の顔を立てて、引き下がることにしたが、内心は収まらない、そして、今度は芝居小屋でまた鳶と力士が一騒動を起こすと、鳶たちの堪忍袋の緒が切れて・・・・

2時間近いが1幕で、途中で何回か場面転換がある。舞台設定は派手で、カラフルな色取りで、喧嘩が主題のためアクションも多く、全く退屈しなかった。團十郎の辰五郎、男女蔵の九竜山、右團次の四ツ車、雀右衛門のお仲など、よく演じていたと思う。そして、最後に、両奉行所のはっぴを重ね着して、鳶と力士の間に割って入り、手打ちをさせる喜太郎の権十郎もさまになっていた。

神霊矢口渡(福内鬼外 作)

娘お舟 児太郎(29、成駒屋)

新田義峯 九團次(51、高島屋、團十郎門弟)

傾城うてな 大谷廣松(明石屋)

渡し守頓兵衛 男女蔵(56、瀧野屋、團十郎門弟)

この演目で娘お舟を演じたのは中村児太郎、父は九代目中村福助であり、名門成駒屋の血筋。2013年に父の七代目歌右衛門襲名と同時に十代目中村福助の襲名が予定されていたが、父の急病で保留になったままである。福助は2018年には復帰しているが、まだ本調子ではないのだろう、親子でつらい日々を送っているが、是非、完全復帰して親子同時襲名を成し遂げてほしい。

鎌倉八幡宮静の法楽舞(松岡 亮 作、新歌舞伎十八番の内)

静御前、源義経、老女、白蔵主、油坊主、三途川の船頭、化生/團十郎

三ツ目・町娘・五郎姉二宮姫/ぼたん

提灯・若船頭・竹抜五郎/新之助

僧普聞坊/廣松

僧寿量坊/男寅

僧隋喜坊/玉太郎

蛇骨婆/九團次

姑獲鳥/児太郎

僧方便坊/種之助

新歌舞伎十八番とは、歌舞伎十八番を撰した七代目團十郎が、さらに自分の当たり役を網羅した新十八番を撰じようとしていたが、その志半ばで死去したため、五男の九代目團十郎が跡を継ぎ明治20 (1887) 年頃に完成させたもの、現代ではほとんど上演されない演目も多いが本作は平成30年に新たな着想により復活上演されたもの。九世團十郎没後120年という節目の今年、上演する。

この演目で興味深いのは、河東節、常磐津、清元、竹本、長唄囃子の五重奏だ。舞台にこの五つの唄い方、三味線方がブロックごとに陣取って時に順番に、時に一斉に演奏をするのはこの演目だけのことだ。こんな舞台はここでしか見られないだろう。

演技として、七変化する海老蔵もよかったし、息子の新太郎、娘のぼたんの演技もかわいくてよかった。演出もエンタメ性が強く出ており、伝統的な歌舞伎を知らない人でも十分楽しめただろう。

今月は全体的に面白かった。

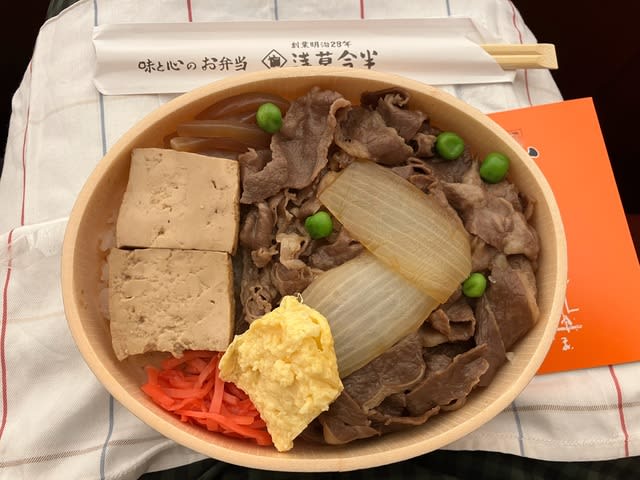

さて、今夜の幕間の食事は久しぶりに銀座三越で買った弁当だ。私は淺草今半の牛肉弁当1,300円、嫁さんは大徳寺さいき家の鯖寿司、稲荷、だし巻き玉子のセット1,100円をえらんだ。

また、最初の幕間には甘味を楽しむことにして、私は仙太郎の焼和菓子(若あゆ)にした。嫁さんは確か同じ仙太郎のあんこの入った冷たい菓子だった。

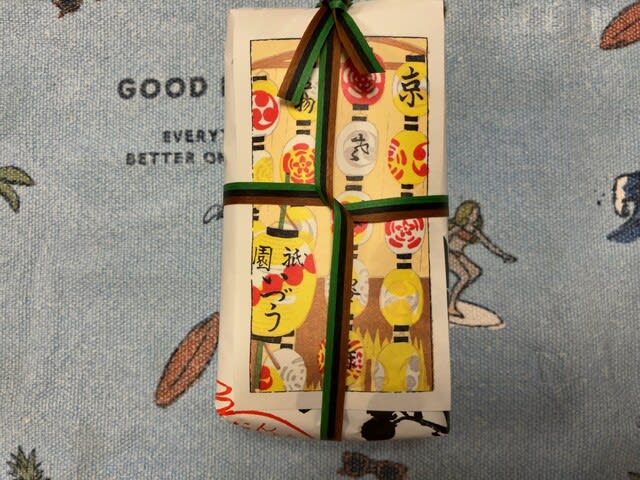

最後に、今日、弁当を買いに銀座三越地下に行ったときに、京都祇園新地の鯖寿司の「いづう」が出店していた。最近、期間限定でよく出店しているが、今月も出店していると言うのは、安くはないけど評判が良いからであろう。京都に旅行したときにはなるべく買って帰るようにしているが、年に何回も行くわけではないので、東京出店は有難い。鯖姿寿司の一番小さいやつ(5貫)2,800円くらいだったか、買って帰った。

鯖の不漁で大きさが小さくなっているようだが、おいしかった。

お疲れ様でした。