安城デンパークにて 「てまり」の名が付く木の花を集めてみました。最後に応用問題があります(^_-)-☆

コデマリ

4月26日撮影。

コデマリはバラ科シモツケ属の木で、中国原産です。

名前は ちいさな花が丸く集まる様子が「ちいさな毬」に見えたことが由来です。

八重のコデマリ

はじめ八重のユキヤナギのシジミバナかと思ったのですが、「八重咲きのコデマリ」とのことでした。

Google Lensで検索しても「ヤエコデマリ」と出ます。

オオデマリ

4月26日撮影。

オオデマリ(学名:Viburnum plicatum var. plicatum f. plicatum)はレンプクソウ(←スイカズラ←ガマズミ)科 ガマズミ属の木で、日本に自生するヤブデマリの園芸品種といわれています。

「ただし、学名上はこちらが基本種扱いで、原種のヤブデマリは変種扱い。これはViburnum plicatumという種がオオデマリを基準標本として記載されたためである。」(wiki 「オオデマリ」)

オオデマリ

4月26日撮影。

「原種(ヤブデマリ)は花序の周辺にだけ装飾花をつけるものだが、品種改良によって花序の花すべてが装飾花となったものである。このような変化は、アジサイと並行的である。」(同上)

英名はジャパニーズ・スノーボール(Japanese snowball)。

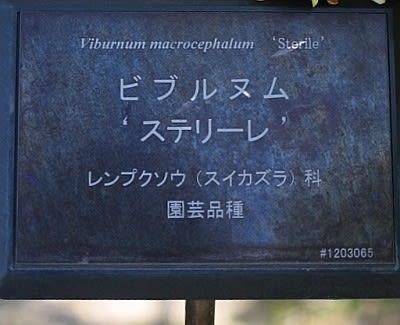

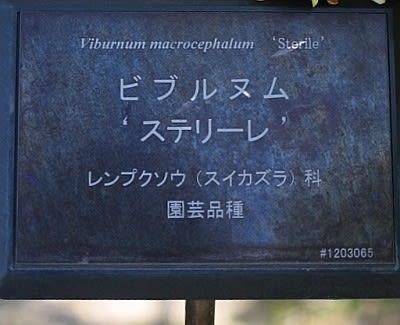

ビブルヌム ’ステリーレ’

4月26日撮影。

球形の花は オオデマリ(Viburnum plicatum f. tomentosum)そっくりなのですが、

ビブルヌム ’ステリーレ’ という難しい名前がついています。

「ビブルヌム」というと難しいけど、英語読みして「ビバーナム」、要するに「ガマズミ」の仲間です。

ステリーレは 品種名で、正式には

上の樹名板のように Viburnum macrocephalum ‘Sterile’

というのがフルネームのようです。

「ビバーナム・マクロセファラム」でググるとけっこう記事がヒットします。

ヤブデマリ

4月26日撮影。

ヤブデマリ(学名: Viburnum plicatum var. tomentosum )はレンプクソウ(←スイカズラ←ガマズミ)科 ガマズミ属の木で、日本にも自生しています。

「ヤブデマリは日本の本州以南から九州、また台湾から中国大陸に分布します。花序はガクアジサイに似て、中心部に小さな両性花(雌しべと雄しべをもち、普通結実する)があり、花弁が変化した白色の装飾花が縁取りのように取り囲みます。花後すぐに赤い果実がなり始め、熟すにしたがって黒く変化します。オオデマリは両性花がないため、結実しません。」(みんなの趣味の園芸「オオデマリとは」)

ヤブデマリの名は、藪に生え、手毬のように花を丸くつけることに由来しているといいますが、コデマリやヤブデマリのような球形ではなくガマズミのような散房花序が特徴です。

花はガクアジサイによく似ていますが、ガクアジサイは花びらに見える部分ががく片であるのに対し、ヤブデマリのそれは花弁が拡大したものです。

ここで問題です

ここで問題です!(^^)!

樹名板の表記は「オオデマリ」となっています。

確かに、花を見るとテマリバナ風に球体になっています。

オオデマリであるとすれば、花は雄しべと雌しべの退化した装飾花ばかりでできていて、果実はできないはずです。

ところが、私は去年の 6月に以下のように実がなっているのを確認しています。

果実ができるのであれば、オオデマリではないということになります。

オオデマリでないとすると、ヤブデマリなのでしょうか?

でも、花の形はヤブデマリではなくオオデマリです。

ネット上にも「オオデマリに実がなった!」という記事があります。

オオデマリが先祖復帰したのでしょうか?

ということで、去年の7月に、デンパークさんに問い合わせています。

(今年の6月、実がなっているのを確認してから返事が来るものと期待しています)

.

コデマリ

4月26日撮影。

コデマリはバラ科シモツケ属の木で、中国原産です。

名前は ちいさな花が丸く集まる様子が「ちいさな毬」に見えたことが由来です。

八重のコデマリ

はじめ八重のユキヤナギのシジミバナかと思ったのですが、「八重咲きのコデマリ」とのことでした。

Google Lensで検索しても「ヤエコデマリ」と出ます。

オオデマリ

4月26日撮影。

オオデマリ(学名:Viburnum plicatum var. plicatum f. plicatum)はレンプクソウ(←スイカズラ←ガマズミ)科 ガマズミ属の木で、日本に自生するヤブデマリの園芸品種といわれています。

「ただし、学名上はこちらが基本種扱いで、原種のヤブデマリは変種扱い。これはViburnum plicatumという種がオオデマリを基準標本として記載されたためである。」(wiki 「オオデマリ」)

オオデマリ

4月26日撮影。

「原種(ヤブデマリ)は花序の周辺にだけ装飾花をつけるものだが、品種改良によって花序の花すべてが装飾花となったものである。このような変化は、アジサイと並行的である。」(同上)

英名はジャパニーズ・スノーボール(Japanese snowball)。

ビブルヌム ’ステリーレ’

4月26日撮影。

球形の花は オオデマリ(Viburnum plicatum f. tomentosum)そっくりなのですが、

ビブルヌム ’ステリーレ’ という難しい名前がついています。

「ビブルヌム」というと難しいけど、英語読みして「ビバーナム」、要するに「ガマズミ」の仲間です。

ステリーレは 品種名で、正式には

上の樹名板のように Viburnum macrocephalum ‘Sterile’

というのがフルネームのようです。

「ビバーナム・マクロセファラム」でググるとけっこう記事がヒットします。

ヤブデマリ

4月26日撮影。

ヤブデマリ(学名: Viburnum plicatum var. tomentosum )はレンプクソウ(←スイカズラ←ガマズミ)科 ガマズミ属の木で、日本にも自生しています。

「ヤブデマリは日本の本州以南から九州、また台湾から中国大陸に分布します。花序はガクアジサイに似て、中心部に小さな両性花(雌しべと雄しべをもち、普通結実する)があり、花弁が変化した白色の装飾花が縁取りのように取り囲みます。花後すぐに赤い果実がなり始め、熟すにしたがって黒く変化します。オオデマリは両性花がないため、結実しません。」(みんなの趣味の園芸「オオデマリとは」)

ヤブデマリの名は、藪に生え、手毬のように花を丸くつけることに由来しているといいますが、コデマリやヤブデマリのような球形ではなくガマズミのような散房花序が特徴です。

花はガクアジサイによく似ていますが、ガクアジサイは花びらに見える部分ががく片であるのに対し、ヤブデマリのそれは花弁が拡大したものです。

ここで問題です

ここで問題です!(^^)!

樹名板の表記は「オオデマリ」となっています。

確かに、花を見るとテマリバナ風に球体になっています。

オオデマリであるとすれば、花は雄しべと雌しべの退化した装飾花ばかりでできていて、果実はできないはずです。

ところが、私は去年の 6月に以下のように実がなっているのを確認しています。

果実ができるのであれば、オオデマリではないということになります。

オオデマリでないとすると、ヤブデマリなのでしょうか?

でも、花の形はヤブデマリではなくオオデマリです。

ネット上にも「オオデマリに実がなった!」という記事があります。

オオデマリが先祖復帰したのでしょうか?

ということで、去年の7月に、デンパークさんに問い合わせています。

(今年の6月、実がなっているのを確認してから返事が来るものと期待しています)

.