【人生の最後まで】

原慶子の著作を読み始めました。

「こういうことが書いてあった」

という記事ではなく、「私はこう思った」というものがあれば

と最初に思います。

私が、著者が理事長を務める新生会が運営する特別養護老人ホームを初めて訪問したのは、1983年秋、厚生省(当時)社会局老人福祉課長に就任してからすぐでした。

理事長には、原正男氏が現役の時代です。

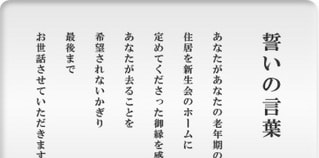

写真は、群馬県榛名にあるキャンパスの入り口に立つ碑です。

「最後までお世話をします」と。

【スローガンではない】

ことは、その「視察」の帰途、当時の原正男理事長に入居していたかたのためのお墓として市営の墓地を案内いただいたことでわかりました。

いま、このことを強く思うのは、

67歳となり、義母90歳の介護に心身を消耗している妻と、我々夫婦自身の「人生の終わり方」を具体的に考える時期にきてからです。

鹿児島での「介護付き有料老人ホーム」を探す旅は、最初は義母の、そして今は我々夫婦の重要な仕事になりました。個々の施設名は差し控えますが、結論から言って、鹿児島には、私達夫婦が最後をすごせる場所はこれまでのところ見つかりませんでした。

【医療・介護・生活】

私達には、子どもがいませんが、この先義母の介護を続けるとして、自分たち自身の最後を考えると、鹿児島のように「最後はどこかの病院へ行ってください」ではだめなのですね。

「お墓」については、意見が分かれるでしょうし、私自身は、「死ねばそれが最後」という主義ですが、・・これから心身が老いを深める時期には、「お墓まで用意しました」という安心感が欲しいですね。

もちろん、経済的な備えがあれば、選択肢も広がるでしょうが、40歳早々で退職してしまったツケは大きく、少ない年金額での選択には限界があります。

【精神軸】

最初のプロローグは、5ページほどの短いものですが、著者の思想が凝縮されています。2006年の日付が入っています。

施設でも国家社会でも精神の軸が大切だという内容です。

○ 「岩清水日記」にも登場(2008.10.07)した森幹郎先生のことp.9

○ 「福祉と非戦とは堅く結びついている」p.13は、「社会福祉士Maa-chanのブログ」でも先日(20080.12.06)触れられていました。

詳しくは次回で。

*毎回1千字程度で切っているのは、読者の中には携帯で電車の中で読んでくれている学生がいることを知ったからです。

「どんな大事なことも1回は1千字まで」の方針です。

原慶子の著作を読み始めました。

「こういうことが書いてあった」

という記事ではなく、「私はこう思った」というものがあれば

と最初に思います。

私が、著者が理事長を務める新生会が運営する特別養護老人ホームを初めて訪問したのは、1983年秋、厚生省(当時)社会局老人福祉課長に就任してからすぐでした。

理事長には、原正男氏が現役の時代です。

写真は、群馬県榛名にあるキャンパスの入り口に立つ碑です。

「最後までお世話をします」と。

【スローガンではない】

ことは、その「視察」の帰途、当時の原正男理事長に入居していたかたのためのお墓として市営の墓地を案内いただいたことでわかりました。

いま、このことを強く思うのは、

67歳となり、義母90歳の介護に心身を消耗している妻と、我々夫婦自身の「人生の終わり方」を具体的に考える時期にきてからです。

鹿児島での「介護付き有料老人ホーム」を探す旅は、最初は義母の、そして今は我々夫婦の重要な仕事になりました。個々の施設名は差し控えますが、結論から言って、鹿児島には、私達夫婦が最後をすごせる場所はこれまでのところ見つかりませんでした。

【医療・介護・生活】

私達には、子どもがいませんが、この先義母の介護を続けるとして、自分たち自身の最後を考えると、鹿児島のように「最後はどこかの病院へ行ってください」ではだめなのですね。

「お墓」については、意見が分かれるでしょうし、私自身は、「死ねばそれが最後」という主義ですが、・・これから心身が老いを深める時期には、「お墓まで用意しました」という安心感が欲しいですね。

もちろん、経済的な備えがあれば、選択肢も広がるでしょうが、40歳早々で退職してしまったツケは大きく、少ない年金額での選択には限界があります。

【精神軸】

最初のプロローグは、5ページほどの短いものですが、著者の思想が凝縮されています。2006年の日付が入っています。

施設でも国家社会でも精神の軸が大切だという内容です。

○ 「岩清水日記」にも登場(2008.10.07)した森幹郎先生のことp.9

○ 「福祉と非戦とは堅く結びついている」p.13は、「社会福祉士Maa-chanのブログ」でも先日(20080.12.06)触れられていました。

詳しくは次回で。

*毎回1千字程度で切っているのは、読者の中には携帯で電車の中で読んでくれている学生がいることを知ったからです。

「どんな大事なことも1回は1千字まで」の方針です。