「鎌倉殿の13人」では源義仲討死後、和田義盛の妾となって鎌倉で暮らしている巴御前。

巴御前は吾妻鏡には登場せず、源平盛衰記など軍記物に描かれた人なので存在自体があやふやだけどそれはそれで置いといて。

彼女が和田義盛との間にもうけた男子は怪力伝説で有名な朝比奈義秀となる。

最近は大河では出番のない巴だけど、子供と義盛との穏やかな日常が少しでも見れたら嬉しいな。

やがて和田合戦が起こり義盛は戦死。一族は滅亡。

勇猛果敢に戦った義秀は阿波へ脱出。その後行方不明。

巴は親戚筋の石黒氏の庇護を受け越中に移り、その地で91歳の生涯を終えたという。

戦いで夫を二度も失い、息子とも生き別れとなった巴の胸中は察するに余りある。

巴の生年は不明だがザッと計算したころ、

和田義盛は源義仲より6歳ほど年上、義仲と巴はほぼ同じ年齢~巴が少し下。

なので義盛が67歳で亡くなった時、巴は60歳前後ということになる。

二度目の夫を失ってのち30年も越中で暮らしたのだ。

巴の91年の人生は、生まれてから30年は義仲と一緒、次の30年は義盛と一緒、最後の30年は2人の菩提を弔う日々。

綺麗に三等分というか、スッパリ分類されてたのだな とおかしな感慨に耽ってしまった。

小田原に巴御前が創建したとされる寺がある。

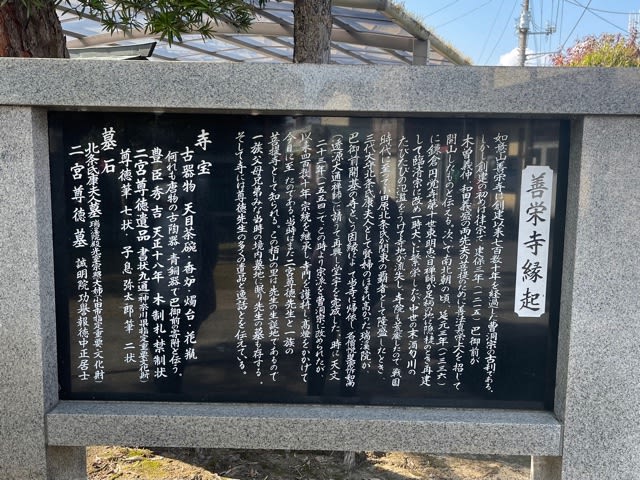

栢山にある善栄寺

建保3年(1215)和田合戦の2年後

巴御前が木曽義仲、和田義盛の菩提のために創建。

和田一族が滅んだ後の巴の処遇はどうだったのかわからないが、

寺を建てる余裕はあったようでちょっと安心。

山門の前には綺麗な用水が流れていて落ち着く。

栢山は水が豊富な地。

本堂前に並ぶ木曾義仲と巴御前の墓。

誰もが思うだろうが、和田義盛の墓はないの?

巴御前が奉納したという天目茶碗と三具足(香炉、燭台、花瓶)

香炉と燭台、これ何?牛?龍?足ピンッ すごく可愛い。本物見てみたい。

善栄寺は二宮金次郎の一族の菩提寺でもある。

金次郎の生家と尊徳記念館はここからすぐ近く。

真ん中の石塔が二宮金次郎の墓。

寺の中興開基である北条氏康夫人の墓

この宝篋印塔は市の指定文化財

善栄寺は巴御前が創建した時は律宗で、その後荒れてしまったようで

南北朝の頃に臨済宗に改宗して再建。

でも酒匂川の氾濫などで再び荒廃してしまって、

戦国時代になり北条家3代目氏康の正室瑞渓院

(母は寿桂尼浅岡ルリ子、兄弟は今川義元春風亭昇太 ←おんな城主直虎 )

が曹洞宗の寺院として再興。

なお、この時の開山である悦叟宗忻は南足柄の沼田城主の息子。9歳で長泉院で仏門に入ったという。

沼田氏については史料が少なく大森氏の台頭以降は動静がまったくわからないので、ここで息子の消息が知れて嬉しかった。

氏康夫妻に信頼されていたのね。よかったよかった。

よく見えないけど瑞渓院のことが書かれてる碑

寺紋は三つ巴と三つ鱗

三つ鱗がどこにあるかわかるかな?