今回は番外編です。

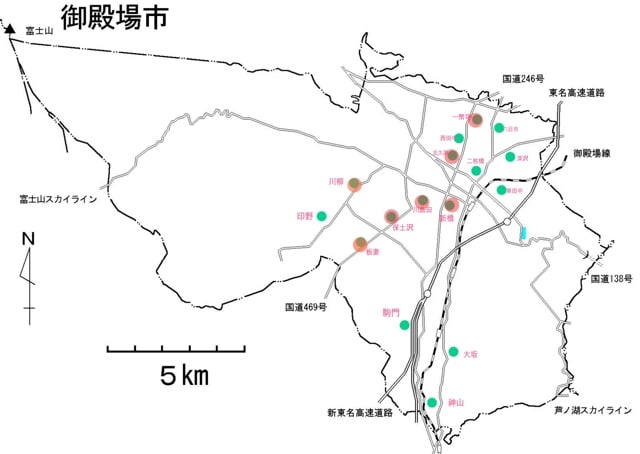

浅間神社じゃん!

小規模とはいえ平成に玉垣や鳥居が整備されたようで社殿も立派です。

お気に入りのAmazon爪とぎ

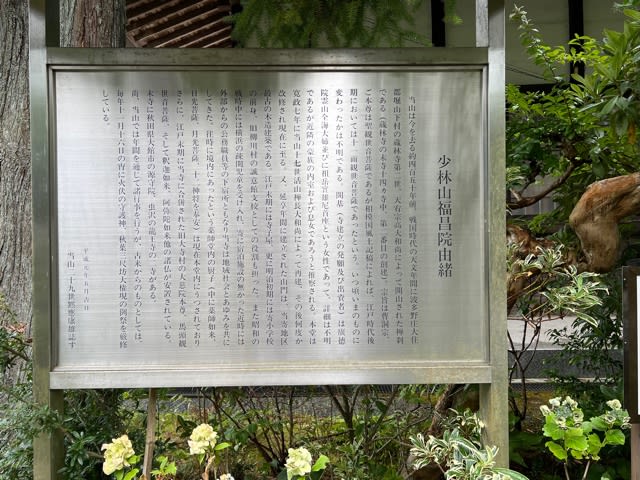

川柳の浅間神社に行った帰り、県道155沿いでこんな神社を見つけました。

静かな県道155

え? あれは?

え? あれは?

浅間神社じゃん!

小規模とはいえ平成に玉垣や鳥居が整備されたようで社殿も立派です。

ここは中畑という地区。地域の氏神なのでしょう。

神社本庁に記載されてない小さな神社はたくさんありますが調べるのはほぼ不可能。

地図にも載ってない神社も多いですし。

(この神社はGoogleマップではAsama Shrineと英語表記)

偶然発見できて驚きました。

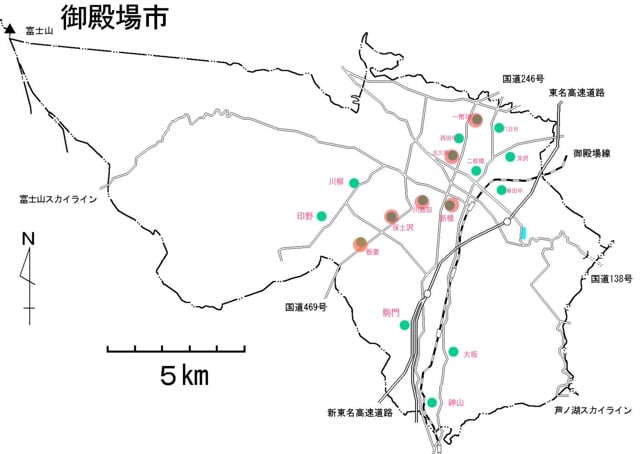

他にもあるのでしょうね、小さい浅間神社。

あと

他の神社に合祀されてる場合も偶然行かないとわからないんです。

そこまでぜんぶまわろうとは考えておらず、あくまでも神社本庁に所属している神社を対象としてるマイ企画ですが、

やっぱり気になります。小さい浅間神社も。

おまけ

お気に入りのAmazon爪とぎ

ベッドとして使用中