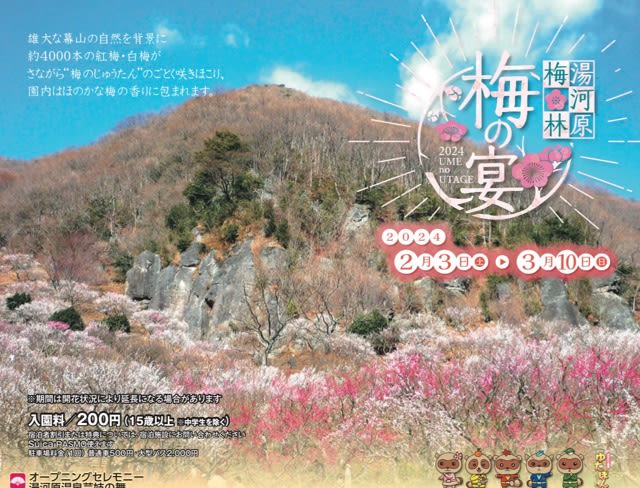

梅まつりも最終週を迎えている小田原市。

小田原城址公園ではサル舎の解体工事が行われています。

昨年6月のサル舎の様子

昭和25年10月の小田原市報より

梅林駐車場散歩道の梅もほぼ終わってました。

小田原城址公園ではサル舎の解体工事が行われています。

お猿さんたちは昨年12月に茨城県の東茨城ユートピアに引越し。

この解体工事をもって小田原動物園70年の歴史は幕を閉じることとなります。

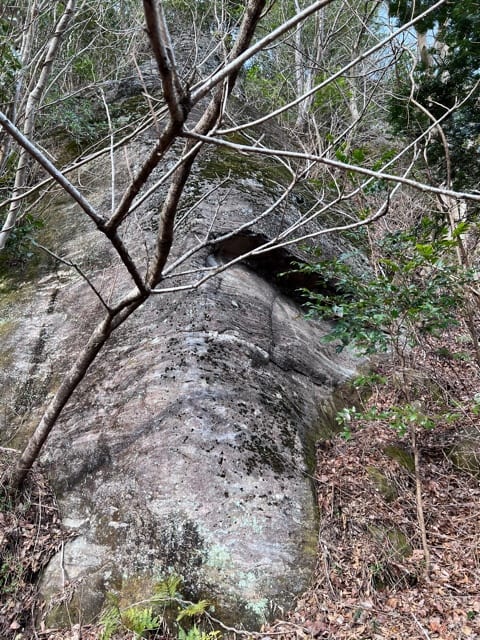

猿山も撤去されてただの平地になってしまいました。

昨年6月のサル舎の様子

(カナロコ by 神奈川新聞より)

昭和25年10月の小田原市報より

小田原こども文化博覧会

このこども文化博覧会のために象の梅子が来城。

他にもタヌキ、キツネ、猿、ワニ、孔雀、水鳥などの動物が飼育されたそうです。

小田原動物園の始まりです。

イラストのゆるい感じがたまらないです。特にまんなかの梅子がキュート。

それにしても

ワニって…なにかの間違いでは 笑

私は今はなき城内高校出身で、

授業中にキキーッとかケーッケーッなどとけたたましい動物の声が聞こえるのはしょっちゅう、

というかそれが日常の学校生活でした。

今はお猿さえいなくなって

聞こえる鳴き声といえば小鳥たちくらい。

国指定史跡にふさわしい姿に変貌していくのは嬉しい反面、やはり昔のことを思うとさみしいですね。

梅林駐車場散歩道の梅もほぼ終わってました。