前回書いた土肥実平は中村党の祖、中村宗平の次男です。

前々から中村党ってなんとなくカッコいいな〜と思ってたので、

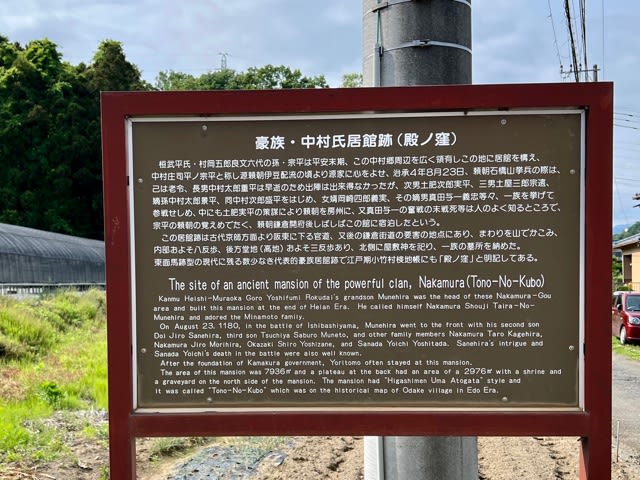

現在の鳥ノ久保(殿の窪)

説明板建ってます

中村一族のものと伝わる五輪塔が集められている場所があります。

中村宗平の崇拝した五所八幡宮

八幡宮の真ん前が荘司屋敷と呼ばれたところ

境内に中村宗平の墓と伝わる五輪塔があると聞いて探したんだけどわからなくて

八幡宮の裏手の庚申塔

少し追ってみることにします。

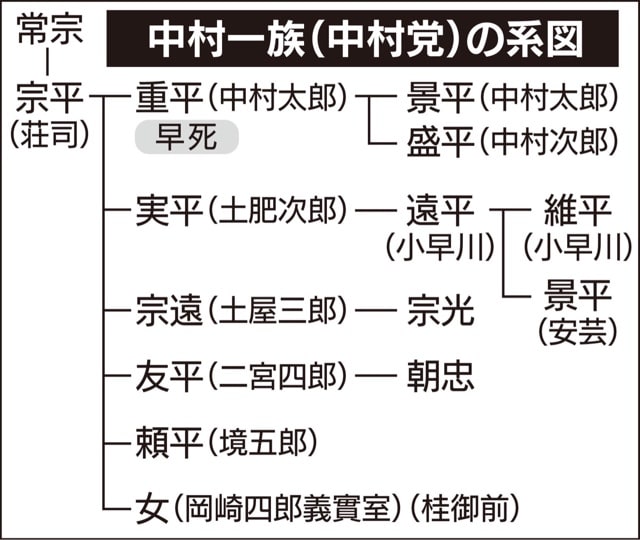

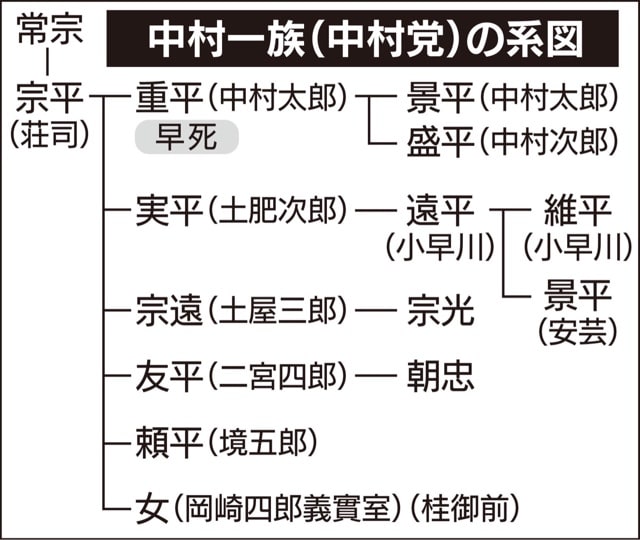

中村荘司(現在の中井町)であった中村宗平は長男重平を跡取りとし、

次男以下を土肥(湯河原町)土屋(平塚市)二宮(二宮町)境(中井町)に分家させ、娘を有力豪族に嫁がせたりして勢力を拡大していきます。

(相模武士ー全系譜とその史蹟 湯山学 より)

こうして組織された中村氏の血縁武家集団が中村党。

平安末期の相模武蔵には他にもたくさんの党があり、

鎌倉幕府創建にあたって貢献したり敵対したりしていくのです。

中村党は三浦党と共に源義朝の代から頼朝の信頼厚く、伊豆での挙兵時から一族の多くが参戦しています。

中村宗平は老齢のため(佐々木のじいさんたちと同世代)戦には参加せず、

後継の重平は早世してしまったのでその子景平と盛平が参戦しています。

この頃には中村党のリーダーは本家から土肥実平に移っていたと思われます。

さて、土肥実平の館跡についてはすでに触れましたが

中村宗平の館はどこだったのか?

(相模武士 より)

土肥の館同様、遺構が残ってるわけではないので

地形や地名や言い伝えで想定するしかないのですが

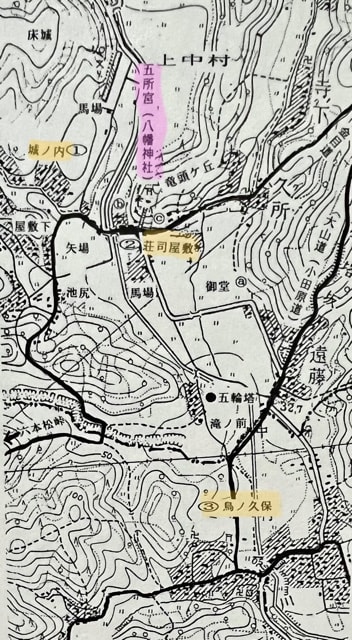

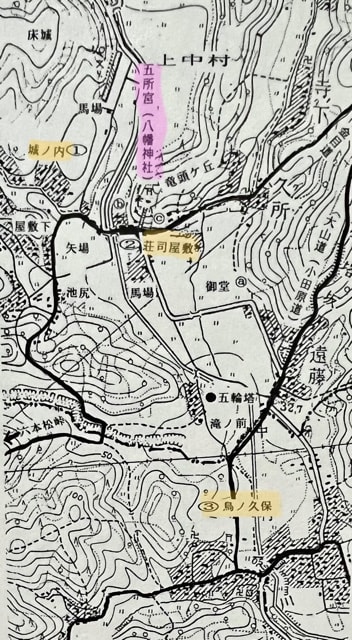

上の図で

五所八幡宮(五所宮)の西側の「城ノ内」

五所八幡宮すぐ南側の「荘司屋敷」

そしてさらに南に1キロほどにある「鳥ノ久保(とんのくぼ)」

この3箇所が中村宗平の館跡ではないかと言われています。

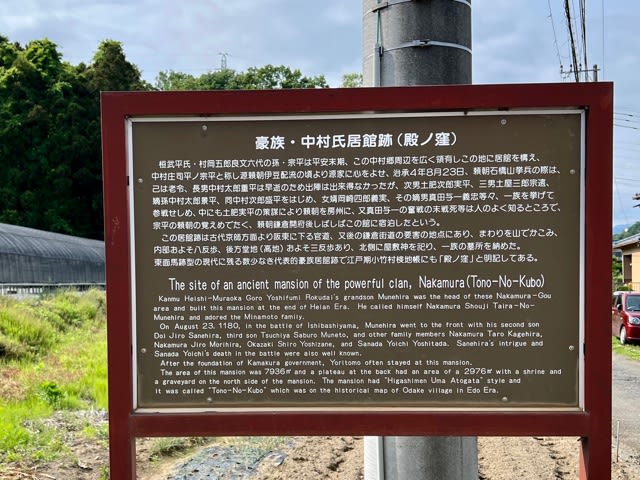

特に「鳥ノ久保」は検知帳に「殿ノくぼ」という表記が見られること、

付近に五輪塔が散在してること、三方を山で囲まれ中村川に面していること、などなどから館跡である可能性が最も高いようです。

現在の鳥ノ久保(殿の窪)

畑の三方は山

説明板建ってます

こういう地形を東面馬蹄型っていうんですね。

この説明板から北に少し歩くと右に細い道があり

中村一族のものと伝わる五輪塔が集められている場所があります。

(画像はタウンニュースから。

私は場所わからなかった)

あと、滝の前(館の前)の住宅地にも五輪塔が残されています。

(これも私はわからなかった)

中村宗平の崇拝した五所八幡宮

五所という名の由来は

宇佐八幡宮から数えて五番目に勧請された八幡神だからだそうで

1.宇佐八幡宮

2.岩清水八幡宮

3.鶴丘八幡宮

4.壷井八幡宮

5.五所八幡宮

この並び

俄かに信じ難いですが…

でもまぁいいや

ちなみに土肥実平のいる湯河原にも五所の名がつく五所神社がありますが、

それは天照大御神など五柱を祀ることから名付けられたので

こちらの五所とは意味が違います。

八幡宮の真ん前が荘司屋敷と呼ばれたところ

境内に中村宗平の墓と伝わる五輪塔があると聞いて探したんだけどわからなくて

もしかしたらこれかな

と思ったのが鳥居くぐって右の庭に。

でも何も書いてないから違うかも。

八幡宮の裏手の庚申塔

寛文8年(1668)

中井町の庚申塔は古いものが多いですね。

五所八幡宮の周辺には

馬場、矢馬、屋敷下、滝(館)ノ前など館の存在を匂わせる地名が多くあり

役所があったとされる久所(ぐぞ)という地区もあります。

地図を見る限り

どこに館があってもおかしくないんじゃない?あちこち越したんじゃない?

なんて思ってしまうわけですが

やっぱり地形的に殿の窪が一番なんでしょうな。