腰痛で自宅籠りが続いていた時、ふと見つけたLightRoomCCの「スーパー解像機能」、早速試してみることに!

日頃、写真はRAW現像で処理することが多いのですが、使用しているソフトはアドビの「ライトルームCC」。

野鳥写真はたくさんの枚数を撮ることが多く、大量の写真を整理・レタッチするには至極便利なソフトです。

また、RAW現像にこだわるのは???

特に野鳥写真は腕が未熟なせいで、急な露出補正が間に合わない時や悪条件の時が多いため、RAW現像の方が補正し易いからなんです。

最近はカメラの画素数も大きくなり、鳥撮り用のカメラも当初使用していたEOSー40Dは1050万画素。

その後EOS-7DMK2が2020万画素、そして現在使用のEOS-R7は3250万画素。

EOS-R5に至っては4710万画素、パソコンへの負担も大きく、しかも画像ソフトもそれに合わせて機能が追加され、

パソコンもハイレベルな仕様が要求されるようになって、素人レベルではなかなか扱いにくくなってきてるようですね。

我が家のパソコンも、ご多分に漏れず、フォトショップやライトルームが様々な機能が追加されるにしたがって、処理速度が遅くなってきます。

簡単に短時間で補正できるだけに手放せないのですが・・・・例えばこんなシーンも・・・・

補正前の画像が・・・

わずかの処理だけで・・・・

話を元に戻しますが、今回はLightRoomCCの「スーパー解像機能」の検証です。

次の写真は先日載せた調整池のオオタカですが、JPG原盤はこんな風で、6960×4640画素(約3230万画素)です。

それを大きくトリミングすると916×611画素(約56万画素)になります。

上の写真をLightRoomCCの「スーパー解像機能」を使うと1832×1221画素(約224万画素)になり、総画素数が4倍になります。

(ブログ用の写真はどちらも同じサイズで合わせていますので、実際値とは異なります。)

LightRoomCCの画面で比べて見たものですが、左が元画像で右がスーパー解像を適用後です。(ブログ写真ではなかなか差が分からないですね。)

同じように、フクジュソウの写真を大きくトリミングしてみました。(原版:5252×3488画素(約1831万画素))

大きくトリミングすると890×593画素(約53万画素)

スーパー解像適用後は、1781×1187画素(約211万画素)で、縦横それぞれ2倍、総画素数で4倍になります。

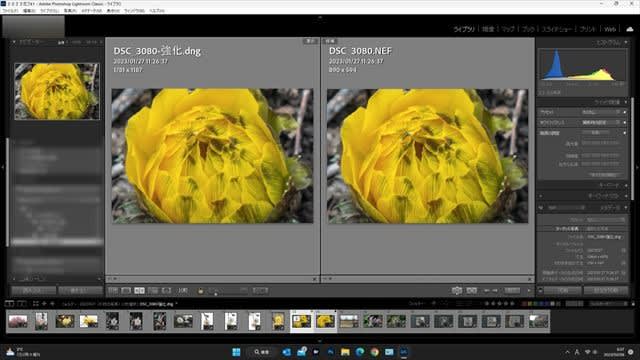

LightRoomCCの画面では右がトリミングした原版で、左がスーパー解像適用後です。

見た目はほとんど変わりないように見えますが、大型画面のモニターで見る時や印刷時に大きく左右されるようです。

アドビのサイトの説明によると・・・

「スーパー解像度の機能は1枚の画像で2倍のリニア解像度を構築します。拡大画像は元画像に比べて横2 倍、高さ2 倍で総ピクセル数が 4 倍になります。

大型の印刷物では、より多くのピクセルが必要です。スーパー解像度の機能を使うと、厳しい印刷基準を満たすことができます。」

大きくトリミングすると、当然、画像サイズは小さくなり、低解像度の写真になります。

好みの構図にするために画像をトリミングしても、必要な画質を保つことができるというわけです。これを利用するとマクロレンズがいらない?

低解像度の古いカメラの写真やスマホの写真(最近では高画素数のスマホ写真もありますが)に活用すると便利かもしれませんね。

操作はいたって簡単で、適用したい写真を表示したまま、右クリックメニューから「強化」を選択。

続けて表示されるメニューで「スーパー解像度」にチェックをつけて、「強化」を実行すると、DNGファイルが生成されます。

この機能は2021年6月のバージョンアップ後から使えたようですが、今まで全く気が付きませんでした。

日常で頻繁に使う機能ではなさそうですが、トリミングした写真を印刷するときに役立ちそうです。

単純ミス?

単純ミス?