今回は、新宿御苑の野鳥を紹介します。

いつもは撮影場所などは明記しないのですが、新宿御苑の鳥情報は、新宿御苑のHPでもオープンになってるので、今回はそのまま紹介しますね。

新宿門を入って、そのままオシドリ(鴛鴦)のいる池に向かいましたが、見渡しても、その姿は無し!!

池を間違ったのかと、池の周辺を一周して、また元の場所から探してみると・・・・

いました!! 対岸の木陰に雄が1羽。

先ほどはいなかったので、草薮の中に居たのでしょうか。 タイミングよく、大きく羽ばたいてくれました。

暫くすると、ぞろぞろと、やっぱり薮の中から・・・・・

みんなで賑やかな井戸端会議?? 女の子も2羽混じってますね。

HPによると、毎年冬になるとやってくるようで、この池の名物??

暫く待っても、なかなか池の真ん中には来てくれる気配は無くて、木陰の中を行ったり来たり。

以前にも書いたのですが、オシドリは雌雄の仲が良く、寄り添うようにして休むことで有名ですね。

オシドリの語源は、「大言海」にあるように「雌雄相愛(を)し」であるというのが定説だそうです。(「野鳥の名前」より)

この池には、帰り際の昼過ぎにも寄ってみましたが、姿は見えませんでした。林の中に入ってしまったんでしょうね。

オシドリの後は、もう一つの目的であるトモエガモ探しです。

途中の別の池の傍では、水を飲みに来たアカハラ(赤腹)を見つけました。(逆光補正をしたので、あまり色がでません。)

マガモ(真鴨)も結構たくさんいます。この池ではマガモ以外に、オオバン・カイツブリ・ホシハジロなどがいます。

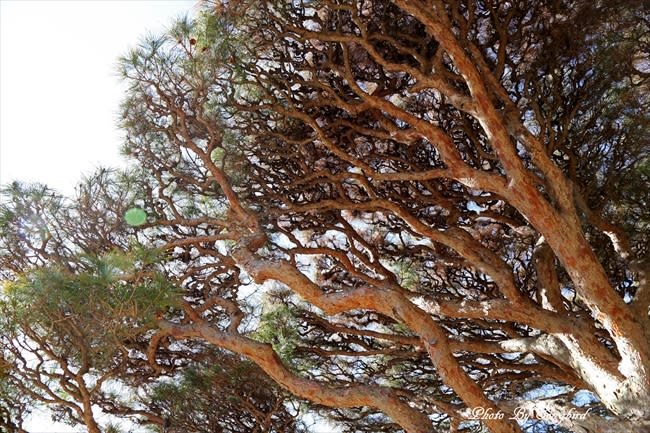

林の中ではシロハラ(白腹)が上手い具合に枝の上に居ました。

腹が白いから「白腹」、上に載せたアカハラは、腹が赤いから「赤腹」。分かりやすいですね。

雄のようですが、この子の頭にはティアラのような白い班がありますね。

エナガ(柄長)も飛び回ってますが、暗い林の中では、なかなか上手くとらえることが出来ませんでした。

藪の中では、ウグイス(鶯)も・・・・・どちらも証拠写真程度しか撮れませんでした。

ルリビタキもいるようなので、しばらく探してみましたが、見つけることが出来ません。

不思議なのは、これだけの林があるのに、冬の定番ジョウビタキの気配が全くなかったですね。

・・・・・・・・・・続く!

いつもは撮影場所などは明記しないのですが、新宿御苑の鳥情報は、新宿御苑のHPでもオープンになってるので、今回はそのまま紹介しますね。

新宿門を入って、そのままオシドリ(鴛鴦)のいる池に向かいましたが、見渡しても、その姿は無し!!

池を間違ったのかと、池の周辺を一周して、また元の場所から探してみると・・・・

いました!! 対岸の木陰に雄が1羽。

先ほどはいなかったので、草薮の中に居たのでしょうか。 タイミングよく、大きく羽ばたいてくれました。

暫くすると、ぞろぞろと、やっぱり薮の中から・・・・・

みんなで賑やかな井戸端会議?? 女の子も2羽混じってますね。

HPによると、毎年冬になるとやってくるようで、この池の名物??

暫く待っても、なかなか池の真ん中には来てくれる気配は無くて、木陰の中を行ったり来たり。

以前にも書いたのですが、オシドリは雌雄の仲が良く、寄り添うようにして休むことで有名ですね。

オシドリの語源は、「大言海」にあるように「雌雄相愛(を)し」であるというのが定説だそうです。(「野鳥の名前」より)

この池には、帰り際の昼過ぎにも寄ってみましたが、姿は見えませんでした。林の中に入ってしまったんでしょうね。

オシドリの後は、もう一つの目的であるトモエガモ探しです。

途中の別の池の傍では、水を飲みに来たアカハラ(赤腹)を見つけました。(逆光補正をしたので、あまり色がでません。)

マガモ(真鴨)も結構たくさんいます。この池ではマガモ以外に、オオバン・カイツブリ・ホシハジロなどがいます。

林の中ではシロハラ(白腹)が上手い具合に枝の上に居ました。

腹が白いから「白腹」、上に載せたアカハラは、腹が赤いから「赤腹」。分かりやすいですね。

雄のようですが、この子の頭にはティアラのような白い班がありますね。

エナガ(柄長)も飛び回ってますが、暗い林の中では、なかなか上手くとらえることが出来ませんでした。

藪の中では、ウグイス(鶯)も・・・・・どちらも証拠写真程度しか撮れませんでした。

ルリビタキもいるようなので、しばらく探してみましたが、見つけることが出来ません。

不思議なのは、これだけの林があるのに、冬の定番ジョウビタキの気配が全くなかったですね。

・・・・・・・・・・続く!