忍者のふるさと甲賀市は、信楽駅前広場で年2回開催される

「信楽陶器市」が2年の自粛期間を経て開催された。5月5日は子供の日で、この日が千秋楽となるので、少々無理をして行ってきた。バイクでぶっ飛ばして40分くらいだろうか? 道すがら朝宮の茶畑と、いつものお狸さんのうどん屋が出迎えてくれる。いつになく長文になったので覚悟のほどを。

毎度のように買って食べる

「鮎の塩焼き@500円」はレギュラー的な感じで、食べながら陶器を見て歩くわけにもいかず、キョロキョロしていると「ここへ座って食べんね」の声が聞こえてきた。その声の主は、北九州は大川から民芸調の家具や置き物を売りに来ておられるオジサンだった。

ワシが迎えられたのは、

民芸調の囲炉裏テーブルで妙にドッシリしている欅造りの恐ろしく重い代物だった。売価を見ると88万のお買い得品となっている。まぁ~まぁ~の立派なお値段だが、以前からワシが欲しかったイメージだ。文字通り中央部に火鉢などが置けるようになっている。これを50万に値下げるから買ってくれとのことだ。

ワシは当初から23万ていどなら買っても良いと脳内で計算したが、ここは慌てず欲しがらず

「全然必要はない」と一蹴した。そこに座ってアユの塩焼きを戴くと、オジサンは次に一気に38万ならどうか? そんな提案をしてきたが話を逸らしてやった。お金が無いから見合わせると言い残して去ろうとしたとき「30万だったらどう?」こんな言葉がかかった。ワシはブツをチェックし始めた。

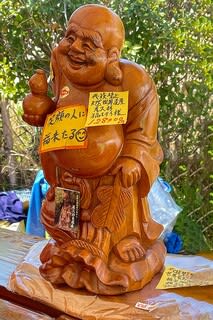

う~ん!「25万なら考えてもいい」と言うと、ここまで2時間くらいかけて値下げ交渉のようなものをおこなってきたのに、オジサンは首を縦に振らない。更に「この千年屋久杉で彫ってある布袋さんも付けて欲しい」と吹っ掛けたのは、ここまで横におわした七福神の「布袋さん」から超常現象的なものが伝わり、

布袋さんは笑門来福・夫婦円満・子宝の神として信仰が厚い神さんだからだ。オジサンから一気にケリをつけようとしたイメージが感じ取れたので、屋久杉で作ったお箸@2,800円も家族全員のをオマケにして欲しいとレイズアップしてやった。

何を考えたかオジサン、総て飲んでしまった‥‥‥買わにゃ~仕方なくなった。「消費税はオジサンモチね」。自宅へは2時間後に囲炉裏テーブルと布袋さんが届いたところ、なんと18,200円だと思ってオマケ交渉していた

布袋さんは128,000円で、乗っておわす千年杉の台だけで18,000円だとは、大きな勘違いをしていたのは価格だけでなく、我が家のリビングに入れると超デカイ囲炉裏テーブルだった。使った金額はアユの塩焼きも含めて250,500円也

(反省)。

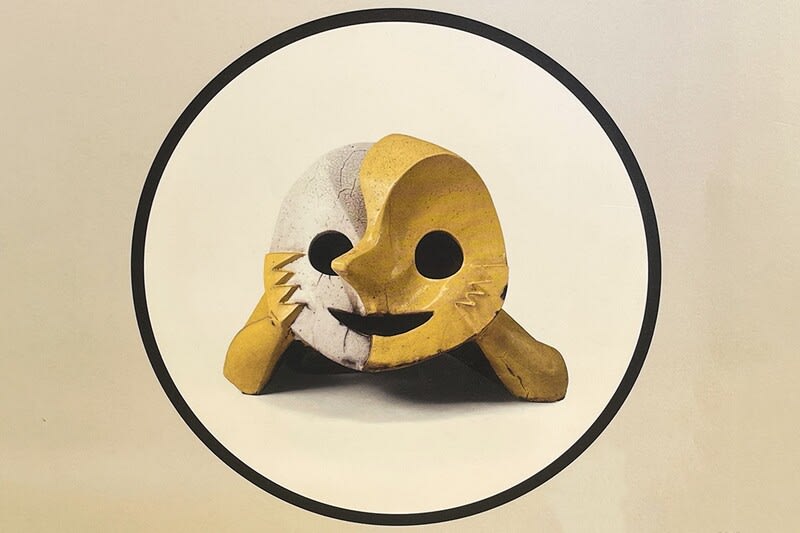

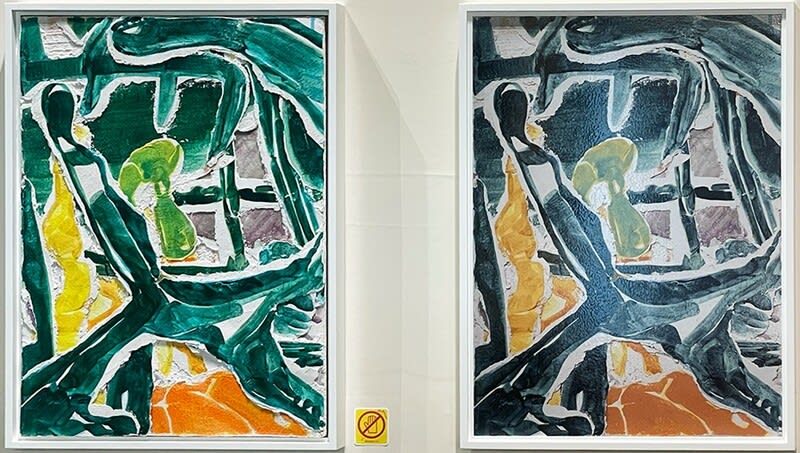

▲▼本当はこんなのを楽しんで2000円くらいの陶器を買うつもりが‥‥‥

▲▼本当はこんなのを楽しんで2000円くらいの陶器を買うつもりが‥‥‥

‥‥‥‥‥<切り取り線>‥‥‥‥‥

ご訪問して頂きありがとうです。

どなたさまでも、お気軽にコメント戴けると嬉しいです。

酔っ払っても写る「CANON Power Shot G7XⅡ」と「iPhone 12」での撮影です。

日本ブログ村 こだわり料理部門、写真ブログ部門に参戦しております。

下のバナーをクリック🎵して頂くと励みになります。

明日のブログ更新は午後15:00の予定です。

URLの不明な方はお邪魔できませんので書き込んで頂くと助かります。

京都府宇治市にある、西国三十三所第10番札所の三室戸寺は、紫陽花のお寺としても多くの人に知られている。源氏の庭の「身代わり地蔵」さまは、信仰する者の化身となって現れたり、思いがけない危難や事故の犠牲者になりかけたとき、身代りとなってくれる信仰のようだ。

京都府宇治市にある、西国三十三所第10番札所の三室戸寺は、紫陽花のお寺としても多くの人に知られている。源氏の庭の「身代わり地蔵」さまは、信仰する者の化身となって現れたり、思いがけない危難や事故の犠牲者になりかけたとき、身代りとなってくれる信仰のようだ。 京都府宇治市にある、西国三十三所第10番札所の三室戸寺は、紫陽花のお寺としても多くの人に知られている。源氏の庭の「身代わり地蔵」さまは、信仰する者の化身となって現れたり、思いがけない危難や事故の犠牲者になりかけたとき、身代りとなってくれる信仰のようだ。

京都府宇治市にある、西国三十三所第10番札所の三室戸寺は、紫陽花のお寺としても多くの人に知られている。源氏の庭の「身代わり地蔵」さまは、信仰する者の化身となって現れたり、思いがけない危難や事故の犠牲者になりかけたとき、身代りとなってくれる信仰のようだ。

▲座る狸のガチャポンのノリがおもしろい

▲座る狸のガチャポンのノリがおもしろい