七日間、毎日平均21キロくらい歩いて、

景色は美しいわ、今となっては吹雪のピレネー越えも

楽しかったし、雨もそのあとの澄んだ青空も最高だった。

料理も花も味わえるうえ、深い文化や歴史に触れれる

今回のお客さまの言葉を借りると「とてもアカデミックだった」旅。

ブナの緑の鮮やかな色と、広大な緑の麦畑が風にそよいで一斉に

サラサラと動くのとか、これまた緑のそら豆を畑からとって

そのまま口に入れたときの甘さがとても忘れがたい

五感で感じた歩きだった。

その中でも、

一番、心に残ったストーリーのひとつをご紹介するね。

それは四日目。

小さな村を抜けたあと、右手にあるロマネスクの建物。

ガイドさんが

これは元々は12~13世紀ころのテンプル騎士団の城砦だったものが

のちに教会と修道院になったと教えてくれた。

(テンプル騎士団もこの旅にくるとわかるようになります)

こういうパターンの建物はあちこちでよくみられる。小高い丘の上に建っている。

14~16世紀ころには中はゴシックに改装されていたみたい。

ここのとこ、さらっと書いてるけど、これらを繰り返し目の前に見て、

そこに立っていると、とてもわかってくる。

多くの教会はどんどん改装されていって、土台が古くても

内装は数百年にわたって手を加えられているのがよくわかる。

巡礼スタンプを押してもらうと

中から男性が出てきた。

ニール氏

ニール氏は南アフリカ出身で英語を話す。

わたしは彼の話を通訳してみなさんに説明しながらで、

ちゃんとメモしてないから何年とかいつかは、忘れたけど、

2000年頃、彼は巡礼のためにスペインに来た。

そして、巡礼の途中で見つけたこの場所を買い取り、移住してきて

修復と保存に努めている。もう崩壊寸前に放置されていたのだって。

中に案内してくれた。

薄暗くても、天井とかみればわたしでも、一目で、かつては

(ロマネスクの土台が残る)ゴシック内装の教会だったことがわかる。(写真撮ってなかった)

何もなくてガランとしてるのは、中のものがすべて

盗まれてなくなっているからなのだった。

根こそぎなくなってた…

当時のまま残っていたのは

屋根裏から見つけたキャンドルスタンドと、この木の箱。

中にある聖ヤコブの像(重さ六キロほど)は、ある巡礼者が二年ほど前に

パリから歩いてもってきてくれたのだそう。

そして興味深いのはこの祭壇だと。

壁に絵が描かれている。

写真が悪くて残念。

これは、キリスト教とペーガンのシンボルが

両方見られるとても古くて貴重なのだと教えてくれた。

ペーガン?初めて聞いた。

キリスト教以前の信仰、または人々のことらしい。

とある大学の先生に見てもらったところ、

キリスト教の布教活動のために地元のペーガンたちに

キリスト教を教えるために描かているようなの。(12世紀頃)

この〇は太陽、この貝は巡礼シンボルのホタテではなくて

巻貝であり、人生を象徴している、と。

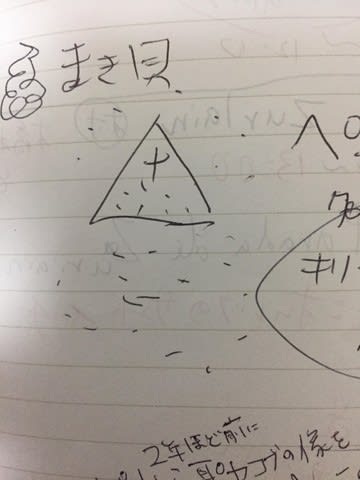

そして大変珍しいのは、十字架が△の中に描かれていること。

ふつうはない。この△はギリシャ文字のデルタでなく、

アルフアΑで、オメガも表され、永遠を意味し・・・・

と、ギリシャ文字の知識は私にはないけど、

ダヴィンチコードみたいな(映画も見たことないけど。笑)

神秘の謎解きみたいで、

見たことなかったからとても面白かった。

自分の知識が小学生レベルでも、この物語性に惹かれる。

この△の中と外にはたくさんの点々も

描かれていて、下のほうは大きく上のほうは小さな点なの。

これは人々を表していて、

天(上)にいくほどにだんだん罪が清められている、

背負っているものが軽くなっていく象徴なのだとか。

(あった写真が!)

△の頂点の上にΩがのっているのかもしれないね!わかんないけど。

謎・・・。

どの宗教においても、人間の原点を見る。

みんな苦しみや罪から解放されたいの。

だから祈り、瞑想したり、修行したりして、心を軽くしたいんだよね。

こんな△の中の十字架の絵を見た記憶がないので

興味深かった。

とりあえず、わたしがその場でメモしたもの。↓笑

新しいことを知るって本当に楽しい!

だいたい、この旅では

ペーガンや魔女について聞き、

キリスト教が広まる一方では、

土着の文化や自然崇拝などの人々が殺されていった

人間の、なんていうだろ、ひとことでなんていうんだろー・・・

さがというか、歴史というか、欲というか・・・

南米もそだよね。

古代文化の町が征服・支配され、そこに大聖堂が建てられる・・・

そしてこのキリスト教巡礼の道は、

イスラム教との闘いを制しながら、キリスト文化を

広げていった、そして定着させていった

この地の歴史を垣間見るものでもあるのだと。(レコンキスタ)

わたしなりに改めて実感するものだった。

人間の歴史はどこにおいてもそうだ。

そもそも、イエスキリスト自身も当時は

新しい発想の布教活動をしていたために殺されたようなものだ。

元々ユダヤ教は、愛よりも法律や決まり事を重んじているところがあるところに、

「人類は平等で愛こそが・・」と教えたのがイエスキリストなのだとして、

その平等が都合悪い人々にはやっかいものだったわけよね。

かくして、イエスキリストは人類の罪や悲しみを背負って処刑された。

写真は別のロマネスクの教会でのもの。像は後に作られたものだと思う。

わたしたちは深い感慨をもって、そこに座って、しばらく眺めた。

深いわー。

橋は巡礼者のために作られるけど、

領土を奪われやすくもなる。

写真はプエンテラレイナの12世紀の橋。

※わたしの宗教観などは

今回感じたことなので、

間違った点があるかもですが、お許しくださいね。

でも、カソリックのキリスト教にはたくさんの聖人がいて

それぞれが意味をもって建築に表されてるのが、ふつうに面白い。

建築として、美術として。

この日、別の教会で見た、珍しいもの。

何が珍しいかわかるかな??

*

ちなみに、ニール氏。

彼の人生もドラマチック。

南アフリカから巡礼のために、スペインのマドリット空港に降り立ち、

つたないスペイン語でパンプローナ行のチケットを買ったつもりが

通じていなくて、

着いた場所がシチリア島のパレルモだったんだって。笑

五日間パレルモで過ごして、再びマドリッドの空港に戻って、

列に並んでいるときに、ふと、

イギリスのパスポートを持った女性が並んでいるのを見つけ、

英語で救いを求めてみたところ、彼女もパンプローナに行くことがわかり。

そして二人は今、

夫婦。

一緒にこの地に暮らして、この教会の保存と修復活動をしている。

運命だよね