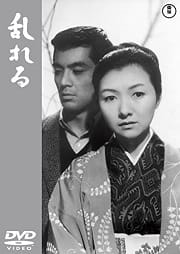

(1956/ピエトロ・ジェルミ監督・共同脚本/ピエトロ・ジェルミ、エドアルド・ネボラ、ルイザ・デラ・ノーチェ、シルヴァ・コシナ、サロ・ウルツィ/115分)

これも「太陽がいっぱい」と同じく、テーマ曲を先に覚えた映画。作ったのはイタリアの作曲家、カルロ・ルスティケリ。

カルディナーレとジョージ・チャキリスが共演した「ブーベの恋人(1963)」というのも同じ頃に覚えて、日本人好みのマイナーコードがベースのセンチメンタルなメロディーがギターの音色と相俟って親しみやすい音楽だった。ジェルミ監督の「刑事(1959)」の「♪死ぬほど愛して」という主題曲も『♪ア・モーレ ア・モーレ ア・モーレ~ ア・モレ・ミオ~』というフレーズはすぐに覚えた。

映画に関わるようになったのはジェルミ監督の勧めだそうで、ジェルミ作品の音楽の殆どを彼が書いている。

戦後の復興が充分でないイタリアで国鉄の機関士をしている父親とその家族の生活を、末っ子で次男坊の小学生の視点で描いた家族映画。昔の邦画にもあったような話ですね。

戦後の復興が充分でないイタリアで国鉄の機関士をしている父親とその家族の生活を、末っ子で次男坊の小学生の視点で描いた家族映画。昔の邦画にもあったような話ですね。

父親の名はアンドレア・マルコッチ(ジェルミ)。次男坊はサンドロ(ネボラ)。

仕事と仲間とのつき合いを第一に考えるアンドレアと社会に出ていこうとしてなかなか上手くいかない子供達。間に入って気を揉む母親サラ(ノーチェ)。長男マルチェロは仕事への意欲がないのか甘えているのか、いい歳になっているのに親のすねをかじっていて父親とは話をしない。年頃の娘ジュリア(コシナ)は結婚もしないうちに妊娠をしてしまい、父親への反発か、それほど好きでもなかった相手の男と結婚をする。

息子は悪い仲間と付き合いだし、家のモノに手を出した為に父親と喧嘩、家を出る。

ジュリアは二股をかけていた男との縁が切れずに亭主と上手くいかなくなり、挙げ句の果てに流産。父親にも浮気がばれて、新婚のアパートを出て一人暮らしを始める。

そんな折り、アンドレアが運転をしている特急電車に飛び込み自殺がある。カーブでの事故だったので避けようもなかったが、動揺した彼はその後の運転中に赤信号を見逃して危うく対抗電車と衝突しそうになる。

アンドレアは過重労働のストレスが原因だと主張したが、会社側は事故直後の飲酒のせいだとして運転業務から外した。労働組合の集会で幹部に助けを求めたが、それは個人的な問題だと取り合って貰えなかった。

機関車の整備の仕事に廻ったアンドレアは賃金も下がり、やがて組合活動にも参加しなくなる。組合が会社との交渉でストライキを決めた時、アンドレアは客車の運転をする仕事に就く。それは組合員にとっては“スト破り”の行為であり、アンドレアも徐々に孤立していくのだが・・・。

社会に出始めた頃の子供と親のこういったもめ事というのは今も昔も変わらないようで、何処にでもありそうな話だし、不況の続く昨今の日本にも同じような家庭があるだろうなぁと思いましたね。

特に出来た父親でもないし、かといって無茶苦茶頑固なわけでもない。

暗い内容なんだけど、狂言廻しを歳の離れた末っ子の可愛いサンドロ坊やにしたおかげで、純真無垢な視点でのシーンもあり、全体が人生賛歌というムードで締めくくられてラストは温かい気持ちになる。

サンドロ坊やの名演技が★一つ分くらい稼いだかな。

1956年のカンヌ国際映画祭で、国際カトリック映画事務局賞というのを受賞したそうです。

尚、製作はソフィア・ローレンの夫で大プロデューサー、カルロ・ポンティでした。

これも「太陽がいっぱい」と同じく、テーマ曲を先に覚えた映画。作ったのはイタリアの作曲家、カルロ・ルスティケリ。

カルディナーレとジョージ・チャキリスが共演した「ブーベの恋人(1963)」というのも同じ頃に覚えて、日本人好みのマイナーコードがベースのセンチメンタルなメロディーがギターの音色と相俟って親しみやすい音楽だった。ジェルミ監督の「刑事(1959)」の「♪死ぬほど愛して」という主題曲も『♪ア・モーレ ア・モーレ ア・モーレ~ ア・モレ・ミオ~』というフレーズはすぐに覚えた。

映画に関わるようになったのはジェルミ監督の勧めだそうで、ジェルミ作品の音楽の殆どを彼が書いている。

*

戦後の復興が充分でないイタリアで国鉄の機関士をしている父親とその家族の生活を、末っ子で次男坊の小学生の視点で描いた家族映画。昔の邦画にもあったような話ですね。

戦後の復興が充分でないイタリアで国鉄の機関士をしている父親とその家族の生活を、末っ子で次男坊の小学生の視点で描いた家族映画。昔の邦画にもあったような話ですね。父親の名はアンドレア・マルコッチ(ジェルミ)。次男坊はサンドロ(ネボラ)。

仕事と仲間とのつき合いを第一に考えるアンドレアと社会に出ていこうとしてなかなか上手くいかない子供達。間に入って気を揉む母親サラ(ノーチェ)。長男マルチェロは仕事への意欲がないのか甘えているのか、いい歳になっているのに親のすねをかじっていて父親とは話をしない。年頃の娘ジュリア(コシナ)は結婚もしないうちに妊娠をしてしまい、父親への反発か、それほど好きでもなかった相手の男と結婚をする。

息子は悪い仲間と付き合いだし、家のモノに手を出した為に父親と喧嘩、家を出る。

ジュリアは二股をかけていた男との縁が切れずに亭主と上手くいかなくなり、挙げ句の果てに流産。父親にも浮気がばれて、新婚のアパートを出て一人暮らしを始める。

そんな折り、アンドレアが運転をしている特急電車に飛び込み自殺がある。カーブでの事故だったので避けようもなかったが、動揺した彼はその後の運転中に赤信号を見逃して危うく対抗電車と衝突しそうになる。

アンドレアは過重労働のストレスが原因だと主張したが、会社側は事故直後の飲酒のせいだとして運転業務から外した。労働組合の集会で幹部に助けを求めたが、それは個人的な問題だと取り合って貰えなかった。

機関車の整備の仕事に廻ったアンドレアは賃金も下がり、やがて組合活動にも参加しなくなる。組合が会社との交渉でストライキを決めた時、アンドレアは客車の運転をする仕事に就く。それは組合員にとっては“スト破り”の行為であり、アンドレアも徐々に孤立していくのだが・・・。

*

社会に出始めた頃の子供と親のこういったもめ事というのは今も昔も変わらないようで、何処にでもありそうな話だし、不況の続く昨今の日本にも同じような家庭があるだろうなぁと思いましたね。

特に出来た父親でもないし、かといって無茶苦茶頑固なわけでもない。

暗い内容なんだけど、狂言廻しを歳の離れた末っ子の可愛いサンドロ坊やにしたおかげで、純真無垢な視点でのシーンもあり、全体が人生賛歌というムードで締めくくられてラストは温かい気持ちになる。

サンドロ坊やの名演技が★一つ分くらい稼いだかな。

1956年のカンヌ国際映画祭で、国際カトリック映画事務局賞というのを受賞したそうです。

尚、製作はソフィア・ローレンの夫で大プロデューサー、カルロ・ポンティでした。

・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】

同じ敗戦国ということもありますが、イタリアのこうしたプロレタリアート映画は、松竹映画なんかに相当影響を与えたんでしょうね。

そういえばこういう労働者階級を描いた映画って日本では何年も作られてないような印象があるんですが・・・。

アレ!?

世界的にもそうだっけか

そのサントラ盤は、ルスティケッリのカップリングで、B面は「刑事」の「死ぬほど愛して」でした。こちらの曲も良く、彼もニーノ・ロータも日本人の琴線に触れる哀感のある素晴らしい曲を書きましたねえ。

この映画のために抜擢されたエドアルド・ネボラが素晴らしいですよね。彼扮する少年は狂言回しでありますが、彼が家族を特に父親を心配しているのが印象的でした。この年齢の子供は「可哀そうね」という立場で描かれることが多かったと思われる当時の邦画と、この辺が少し違うと思います。しかし、日本人にはこういう家庭の雰囲気は解る過ぎるくらい解っちゃうのですよね。

本作を見ると、タモリのデタラメなイタリア語の会話を思い出す僕です^^

僕はもっと前に『日曜洋画劇場』で観たと思いますね。

テーマ曲と共に、当時とても有名な映画でした。

終盤がクリスマスだったので、“クリスマスで思い出す映画アンケート”でも名前が出て来ましたね。

最近はこういう家族映画は出てこなくなって残念です。