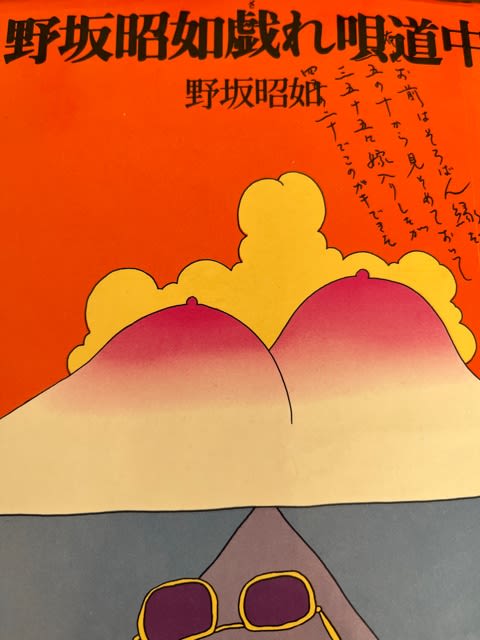

非常に珍しい本です(多分廃版になってると思う)し、一見と価格の安さに惹かれて購入したんですよ。

この手の趣味の婆さんと思わないでね。

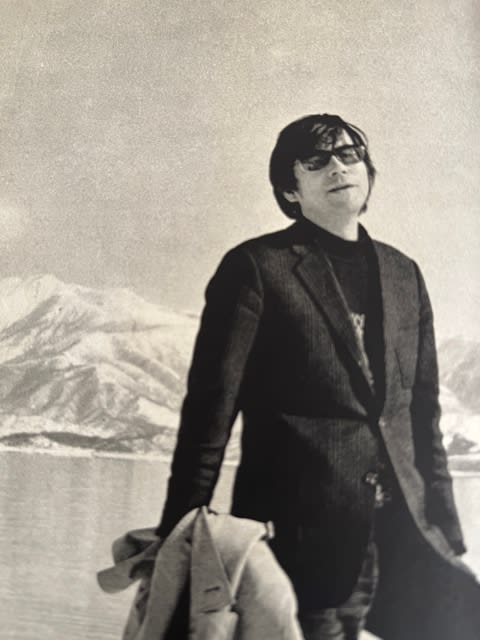

この本は昭和46年発行されてるから、野坂昭如40代の頃、男盛りでしたね。

九十九里海岸、歌いながら網を引きます。

先ず、故野坂昭如さんの『野坂昭如戯れ歌道中』でございます。

戯れ歌を私が初めて聞いたのが、昔々、大学のサークルの忘年会の時から。

蕎麦屋さんの2階の座敷、男の子たち(後輩)が一列になって突如大声で歌い出したのが戯れ歌(猥歌みたいなの)でした。

例えば

「いろはのいの字はどう描くの こうしてこうして こうかくの」

文句だけ聞くと大したことないけど、この字を後ろ向き(きちんと服を着てますよ)になって全身で描く訳。

色っぽ過ぎて、ショック🤯でしたが、艶めかしい(?)印象もあったのです。

この本は昭和46年発行されてるから、野坂昭如40代の頃、男盛りでしたね。

これは、彼が日本全国を旅して、当時残ってた戯れ歌(民俗学的にも意味あるので)を紹介した本です。

九十九里海岸、歌いながら網を引きます。

地曳歌で「飯岡のはなから 太東のはなまで

続くる鰯は お代官のものだよ」

讃岐金毘羅宮、讃岐平野が一望できます。

讃岐金毘羅宮、讃岐平野が一望できます。

金毘羅地つきの歌

「惚れて惚れられて あら惚れられて 道の出会いも 恥ずかしや」

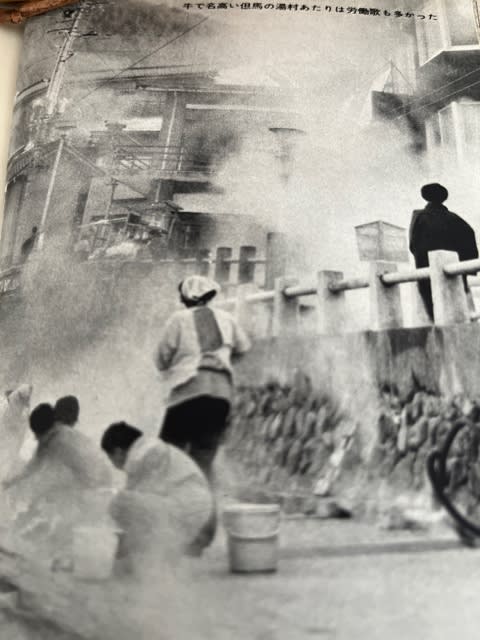

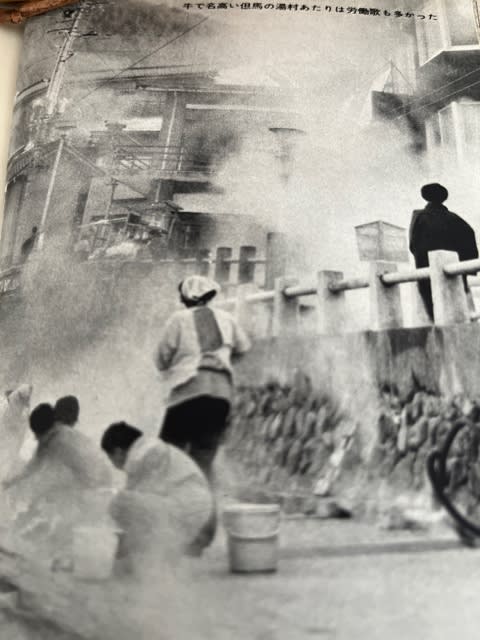

但馬(兵庫県)温泉地湯村。

但馬衆寄れば牛唄

「春が来たかよ 天も寺山の 松の芽どりが

ゆらゆらと」

戦後の日本にバッチリ残ってた昔ながらの歌です。

次が大変です!

著者は国立大学の医学部をきちんと卒業、医師国家試験も通った医師であります。

ただし、著者はこの本が発行された1989年の30年前(1959年)の医学生だったのね。

つまり戦中派です。昭和半ばの肉食の時代及び日本が登り坂の時代のお話です。

実は、私も昭和40年代に医院で受付アルバイトをした経験があり、それとは別に手術入院経験が何回かあるので、目次にあるショッキングな事実が実際あるのを体験しております。

ただし、この著者が告発の意味で書いたら医者を続けてられないでしょう。

著者は勤務先の病院など一切明かしてないし、筆名かどうかも分からないです。

という事で告発書として出版した訳でない(印税目当て)と思われます。

かなりガッカリする話ですが、バブル破綻以前の日本の医学界を知る為に役立つかも知れません。

大半のお医者様が不真面目な事をしてた訳では勿論ないです。医師の仕事は非常に責任の重いものですから、プレッシャーがあるとお察し致します。