AMフィルター基板の検証

写真の自作スピーカーは「ダミー抵抗付きスピーカーの製作」で紹介したもの。

【2017.02.12】

このカテゴリーの「その35」で取り上げた、AMフィルターの実験基板の部品移植が実現した。

午前9:00~10:00と午後1:00~3:00の約3時間、無線実験室に籠った。

新たなフィルター基板を「2階建て構造」にする為、前半は穴あけ加工の連続で、後半は配線作業となった。

シャーシには6箇所の支柱を立てて、その上に新たなフィルター基板を取り付けることとした。

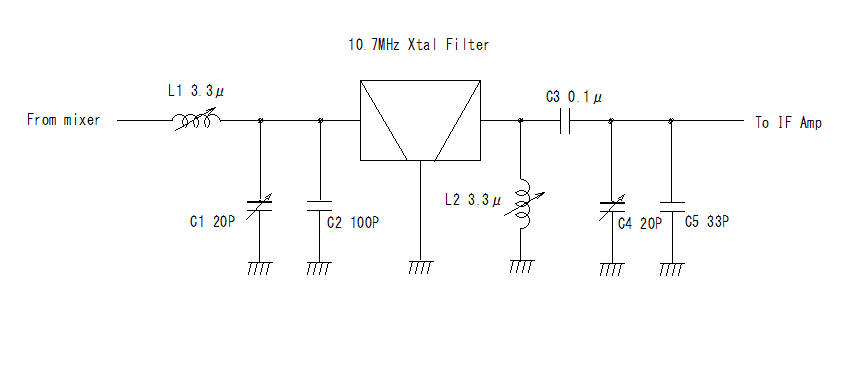

【回路図】

C1とC4のトリマコンデンサの極性については、ローター側(可動部側)を回路のアース側(GND側)に接続し、ステーター側(固定側)を信号ラインに接続する。

こうすることによって、トリマーを回すときの調整ドライバー等の干渉による影響を低減できる。

これが逆であると、発振回路の調整作業等で調整ドライバーを離すと調整値が変わったりすることが有る。

具体的には、下の写真の様にトリマーの丸い方をアース側に配線する。

【新たな基板へ部品を移植する】

実験に明け暮れた日々を懐かしく思い出しながら、部品の1点1点を実験基板から慎重に取り外す。

その後、新しい基板に部品を取り付けるのだが穴の位置が合わない部品も有る為、基板の加工が必要となる。

部品の端子の幅が太くて基板の穴に入らない物も有る為、部品の端子を細く加工する作業も発生する。

【無事に移植完了】

緑色のルートで信号が入ってきて、フィルター(濾波器)で余分な信号がバッサリ切り落とされ中間周波増幅器へと流れる・・予定

今回は、信号の入出力の端子にコネクターを使用し基板の脱着を容易にした。(従来は半田付け)

【移植後の特性確認】

実験基板に使用した部品をそのまま使用したが、高周波の世界は何が起こるか分からない。

とんでもない異常発振や、特性の劣化が待ち受けている可能性も有る。

1秒間に30万Kmのスピードで駆け抜ける高周波信号なんて、想像することもできない。

部品移植後の特性を検証してみると、実験段階に比較して数dB程度悪化していた。

特に気になったのは、L2の高周波コイルのフェライトコアが一番奥まで入ってしまい同調しきれていないことだ。

実験段階では、この現象は無かったが空中配線を無くしたことによってインダクタンスが変わったのだろうか?

この課題は、次回以降に先送りする。

作業が一通り終わった午後3時過ぎ、カミさんと自宅近くの千曲川沿いの梅のつぼみを見に出かけた。

前回(1月29日)に比較して、いくらか大きくなった様に感じたが風が強くて寒い為、すぐに退散。

本稿続く・・