長らく更新が出来ませんでしたが、改めて紀勢本線の旅客輸送今昔を綴らせていただこうと思います。

今回は、昭和51年2月、7月、10月の時刻表から見ていただこうと思います。

改めて、同じ年の時刻表は複数要らないと思っていたのですが、こうして一つの路線で定点観測ならぬ、定時刻観測をしていきますと、かなり変化しているんだなぁと言うことが改めてわかります、早速始めて見たいと思います。

最初の写真は、太地の「くじら博物館」の写真です

余談ですが、私の小学校の修学旅行は、紀伊半島を半周するというもので、往路は、バスで白浜・串本と見学しながら、潮岬に宿泊、翌日は、勝浦魚市場、新宮まで行って、そこから急行で和歌山まで帰るコースでした。

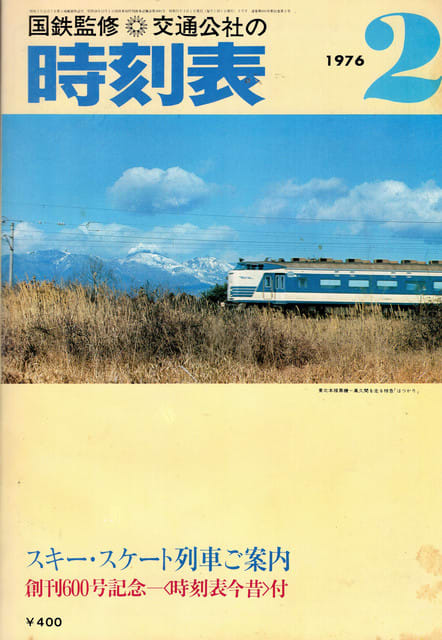

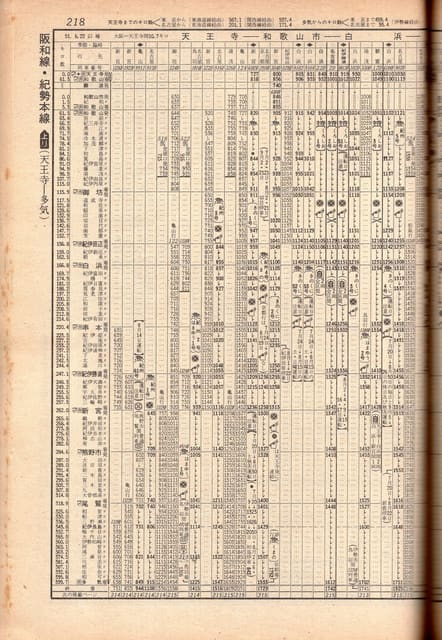

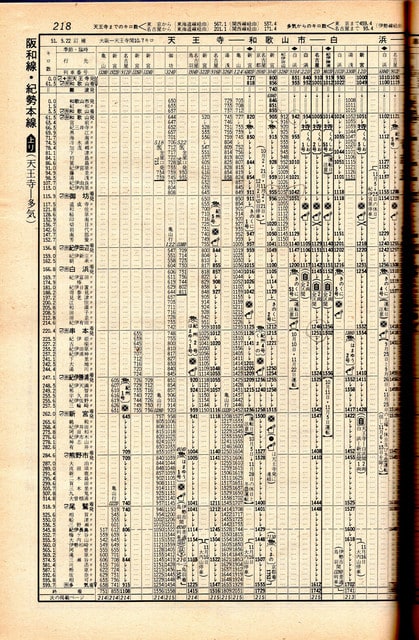

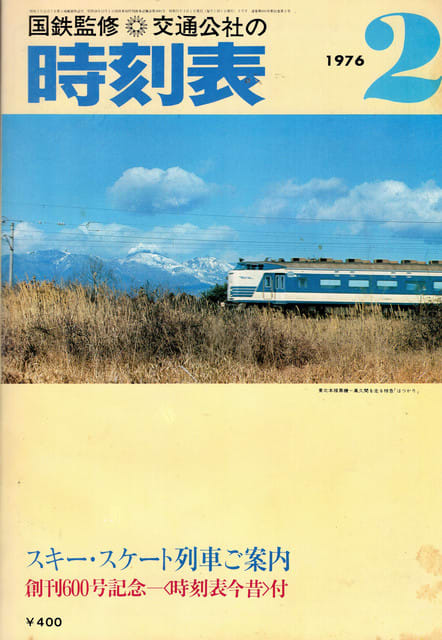

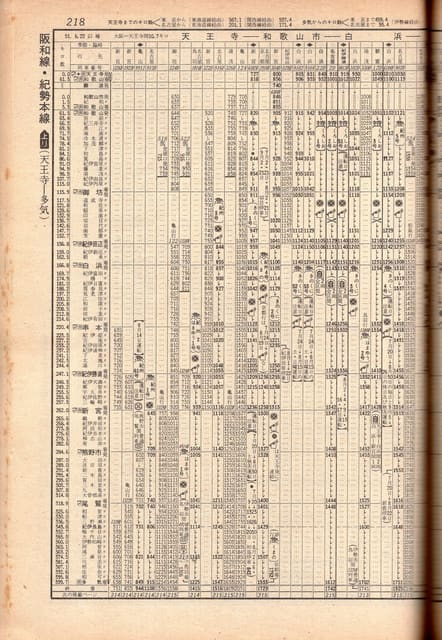

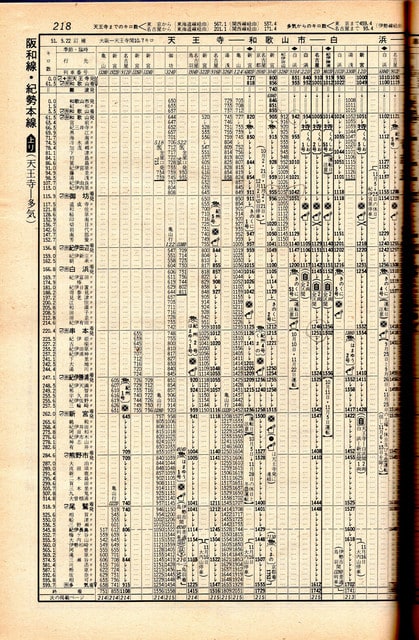

さて、早速昭和51年2月号の時刻表からスタートしたいと思います。

表紙の600号記念と書かれていますが、時刻表の復刻版が発売されるようになったのは、600号を記念してからだったと思いますが、色々な年代の復刻版が発売されていますね。

私も戦前の時刻表など復刻版のお世話になっています。

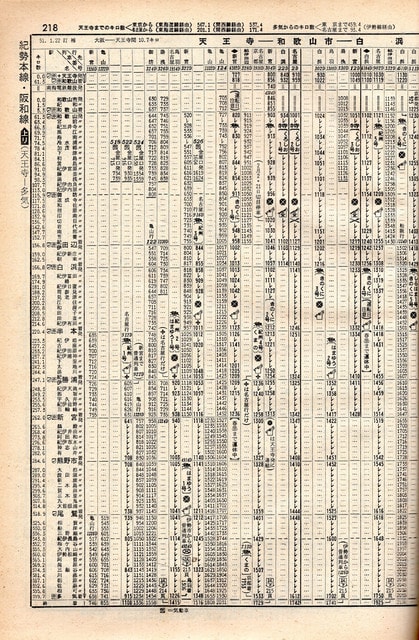

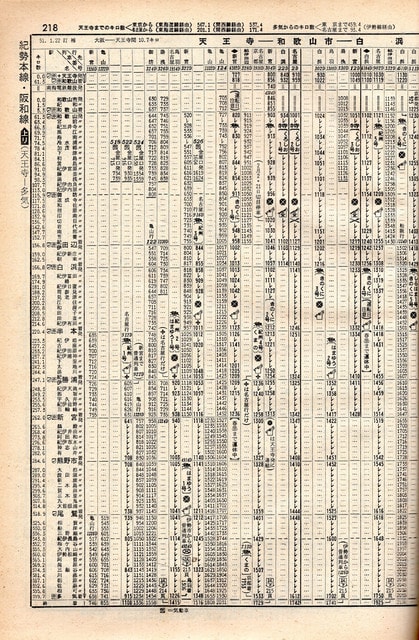

南紀は、流石に冬場はオフシーズンと言うべきでしょうか。

夜行列車は、「いそつり」は運転されておらず、昼間の優等列車も定期列車以外は運転されておらず、少し寂しい感じに見えます。

それでも不思議なのは、急行きのくに15号が律儀に走っているのですが、紀勢本線の輸送力としては南紀もあるわけで、輸送力過剰のような気がするのは私だけでしょうか。

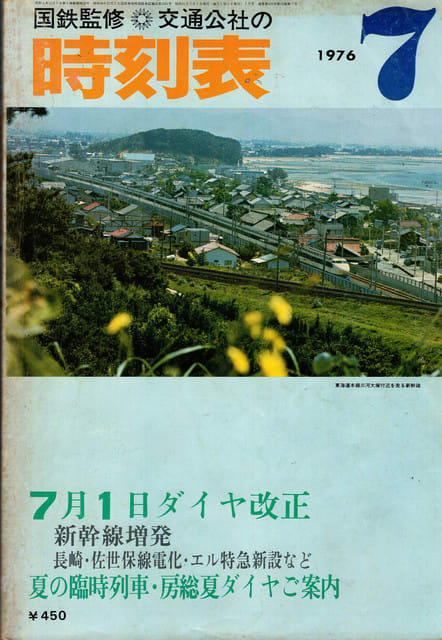

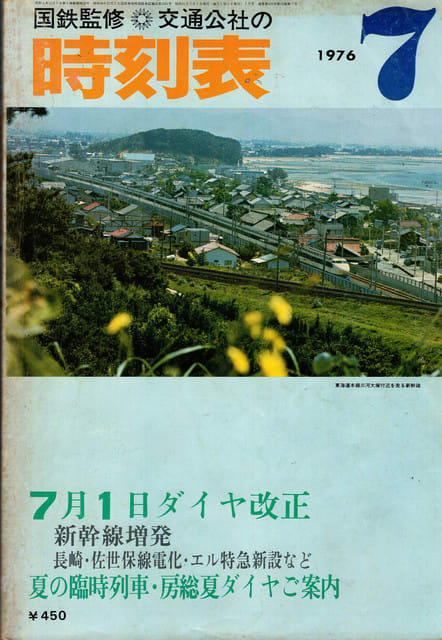

それでは引き続き、昭和51年7月号をご覧いただこうと思います。

時刻表の表書きに、長崎・佐世保電化と書かれています。

長崎電化と言えば、急行電車の増備が国鉄の財政問題から新造できず、急行気動車をそのまま使用したため、なんのための電化かとマスコミに叩かれたりしたものでした。

また、開かずの扉と言われた、クハ481-200番台の貫通路が使われるのではないかと期待されましたが、結局作業に手間がかかるとして貫通幌は使用しないこととなりました。

これには、自動幌【貫通幌がボタン一つでせり出してくる】方式を試行した車両も改造されましたが、当時に国鉄の事情で実現することはありませんでした。

485系で貫通幌が使われるのは、昭和60(1985)年の「くろしお」増発時に改造されたクハ480とペアを組む形で使用されたのが初めてですが、その辺はまた後ほどのお話しと致しましょう。

なお、余談ですが、この改正から、長崎行きの夜行列車も晴れて、マルスに登録されることになり、「ながさき」の愛称が付けられています。【それまでは、名無しの寝台付列車でした)

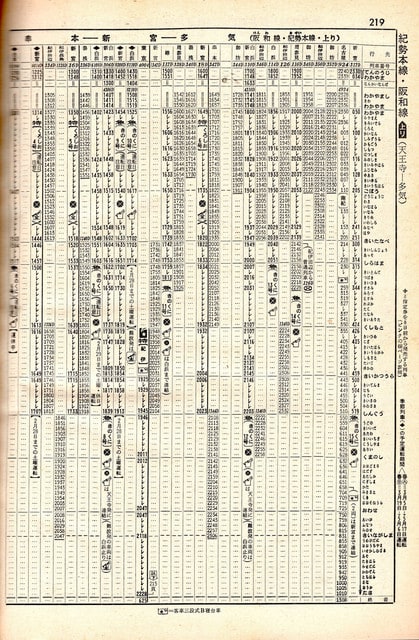

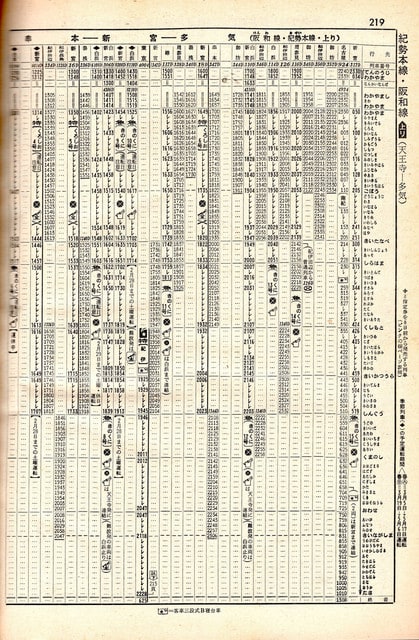

夏場ですので、海水浴客も含めて7:27~10:00迄天王寺駅の行き止まりホームから多くの優等列車が下っていきます。

圧巻は8:00のきのくに2号の3分後の8:03には、白浜行きの急行きのくに52号、更に28分後の8:31にはきのくに53号、更に9分後には8:40発のくろしおと続くのですが、全て和歌山から回送させているわけですから、朝のラッシュ時にこれだけの列車を押し込んだなぁと言うのが正直な感想です。

夜間に目を向けてみますと、「いそつり」「南紀」「きのくに15号」の3点セットが運転されています。

夜間に目を向けてみますと、「いそつり」「南紀」「きのくに15号」の3点セットが運転されています。

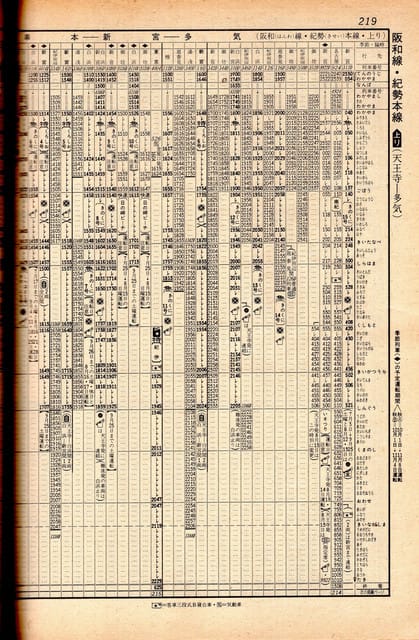

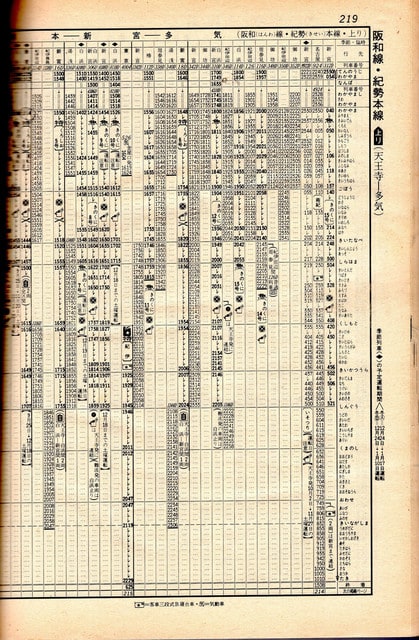

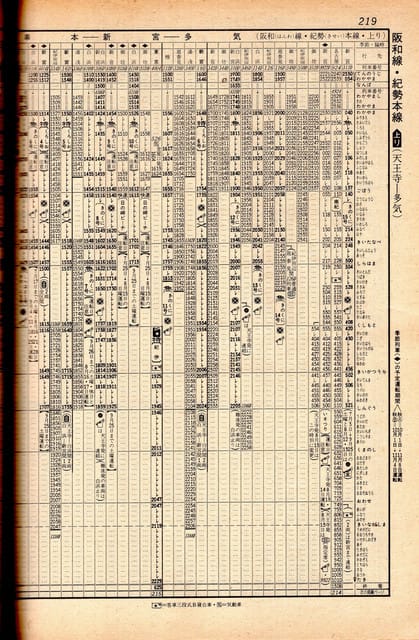

さて、10月の時刻改正号に移りたいと思います。

10月の時刻改正では、はやぶさ・富士・出雲などの寝台車が3段式から2段式に変更になったりして、質的な改良が図られたほか、高山線で「ひだ」が2往復になったほか、名鉄からの乗入れ急行【名古屋鉄道内は特急扱い)の急行高山が特急「北アルプス」に格上げされました。使用していた8000系気動車は、準急→急行→特急へと3階級特進となりました。

夏はあれほど活発だった輸送事情も一段落するのか、夏の時刻表から見ると一気に寂れたというか、閑散としたように見えます。

オフシーズンとは言え、白浜までの優等列車が走るほか、くろしお2号の補完と言う意味合いから、くろしお51号も勝浦まで走っています。

ただし、臨時列車の悲しさ、食堂車が連結されていない列車となっています。

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

********************************************************

取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に

blackcat.kat@gmail.comにメール

またはメッセージ、コメントにて

お待ちしております。

国鉄があった時代 JNR-era

********************************************************

今回は、昭和51年2月、7月、10月の時刻表から見ていただこうと思います。

改めて、同じ年の時刻表は複数要らないと思っていたのですが、こうして一つの路線で定点観測ならぬ、定時刻観測をしていきますと、かなり変化しているんだなぁと言うことが改めてわかります、早速始めて見たいと思います。

最初の写真は、太地の「くじら博物館」の写真です

余談ですが、私の小学校の修学旅行は、紀伊半島を半周するというもので、往路は、バスで白浜・串本と見学しながら、潮岬に宿泊、翌日は、勝浦魚市場、新宮まで行って、そこから急行で和歌山まで帰るコースでした。

さて、早速昭和51年2月号の時刻表からスタートしたいと思います。

表紙の600号記念と書かれていますが、時刻表の復刻版が発売されるようになったのは、600号を記念してからだったと思いますが、色々な年代の復刻版が発売されていますね。

私も戦前の時刻表など復刻版のお世話になっています。

南紀は、流石に冬場はオフシーズンと言うべきでしょうか。

夜行列車は、「いそつり」は運転されておらず、昼間の優等列車も定期列車以外は運転されておらず、少し寂しい感じに見えます。

それでも不思議なのは、急行きのくに15号が律儀に走っているのですが、紀勢本線の輸送力としては南紀もあるわけで、輸送力過剰のような気がするのは私だけでしょうか。

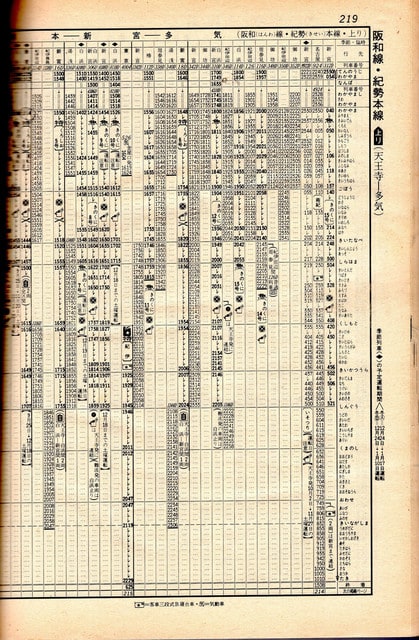

それでは引き続き、昭和51年7月号をご覧いただこうと思います。

時刻表の表書きに、長崎・佐世保電化と書かれています。

長崎電化と言えば、急行電車の増備が国鉄の財政問題から新造できず、急行気動車をそのまま使用したため、なんのための電化かとマスコミに叩かれたりしたものでした。

また、開かずの扉と言われた、クハ481-200番台の貫通路が使われるのではないかと期待されましたが、結局作業に手間がかかるとして貫通幌は使用しないこととなりました。

これには、自動幌【貫通幌がボタン一つでせり出してくる】方式を試行した車両も改造されましたが、当時に国鉄の事情で実現することはありませんでした。

485系で貫通幌が使われるのは、昭和60(1985)年の「くろしお」増発時に改造されたクハ480とペアを組む形で使用されたのが初めてですが、その辺はまた後ほどのお話しと致しましょう。

なお、余談ですが、この改正から、長崎行きの夜行列車も晴れて、マルスに登録されることになり、「ながさき」の愛称が付けられています。【それまでは、名無しの寝台付列車でした)

夏場ですので、海水浴客も含めて7:27~10:00迄天王寺駅の行き止まりホームから多くの優等列車が下っていきます。

圧巻は8:00のきのくに2号の3分後の8:03には、白浜行きの急行きのくに52号、更に28分後の8:31にはきのくに53号、更に9分後には8:40発のくろしおと続くのですが、全て和歌山から回送させているわけですから、朝のラッシュ時にこれだけの列車を押し込んだなぁと言うのが正直な感想です。

夜間に目を向けてみますと、「いそつり」「南紀」「きのくに15号」の3点セットが運転されています。

夜間に目を向けてみますと、「いそつり」「南紀」「きのくに15号」の3点セットが運転されています。さて、10月の時刻改正号に移りたいと思います。

10月の時刻改正では、はやぶさ・富士・出雲などの寝台車が3段式から2段式に変更になったりして、質的な改良が図られたほか、高山線で「ひだ」が2往復になったほか、名鉄からの乗入れ急行【名古屋鉄道内は特急扱い)の急行高山が特急「北アルプス」に格上げされました。使用していた8000系気動車は、準急→急行→特急へと3階級特進となりました。

夏はあれほど活発だった輸送事情も一段落するのか、夏の時刻表から見ると一気に寂れたというか、閑散としたように見えます。

オフシーズンとは言え、白浜までの優等列車が走るほか、くろしお2号の補完と言う意味合いから、くろしお51号も勝浦まで走っています。

ただし、臨時列車の悲しさ、食堂車が連結されていない列車となっています。

********************************************************

取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に

blackcat.kat@gmail.comにメール

またはメッセージ、コメントにて

お待ちしております。

国鉄があった時代 JNR-era

********************************************************

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます