我が家の息子たち3人の内2人はだんじりに入れ込んでいたが、三男はすでに辞めて自分の人生を進んでいる。次男は今もやっていて30代の組に入っている。私自身はだんじりにあまり興味がなく、その血を受けたのか?長男は殆ど曳かないで、大学卒業と同時に転勤組でもあって、お祭りにはめったに帰ってこない。こういう男性は岸和田では珍しい部類だろう。今年は9月15日16日。ハッピーマンデーとかいうのができる以前は「敬老の日」の15日と前日の14日だった。

今では女の子も当たり前のように曳くこのだんじり祭は、地元の男の子は、母親のおなかに居るころから、祭りのにぎわいや、鳴り物の音を聞いているのだろうか?

今では女の子も当たり前のように曳くこのだんじり祭は、地元の男の子は、母親のおなかに居るころから、祭りのにぎわいや、鳴り物の音を聞いているのだろうか?

この写真は数年前のだから、お母さんのTシャツは現在のとは違っている

この写真は数年前のだから、お母さんのTシャツは現在のとは違っている岸和田の子供は物心ついたころには法被を着てお母さんと一緒に地車(だんじり)の後を追いかけるのだ。我が家の息子の時代は、小学校に上がる前の子、小学校低学年は昼間には曳けなかったと記憶している。夜の灯入れ曳行(ひいれえいこう)の時は走らないので、この時唯一、母親が幼児の手を持ってやって、子供たちはだんじりの綱を持ってぞろぞろと歩きながら祭を楽しむのだ。横向きでついていくので、私たち母親は変な筋肉痛になったものだった。現在は昼間に小さな子が曳けるような時間帯を作って町内を曳いたりできている。 中学生になるとそれぞれの町の青年団に入って法被を着て曳くことができるが、8月ぐらいから、町のあちこちで、曳くための準備の走り込みに入るので「ソーリャアソリャア」という掛け声が夜に聞こえてきて、祭りの季節が来たことを感じ始める。

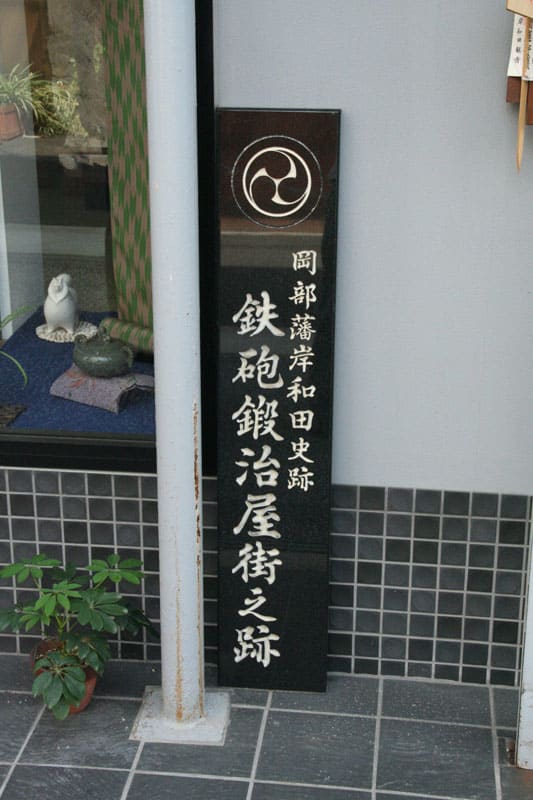

このだんじり祭の起源は、元禄十六年(1703年)に岸和田藩主の岡部長泰(おかべ・ながやす)が、京都の伏見稲荷を岸和田城内三の丸に勧請し、豊作を祈願する稲荷祭を挙行したのが始まりとされている。

「だんじり会館」という資料館が市内にあって、十数年前、ちょっと調べることがあってその当時の館主さん、確か松山さんと言った方だったと思うが、お尋ねしたことがあった。

お城の殿様が、五穀豊穣を祝って、普段入れないお城を庶民に解放したそうだ。庶民は、お城を見学する際お礼の気持ちを表すために、小さなトロッコのような箱に太鼓や笛を持ち込んで、お殿様の前で踊りを披露したのがはじまりだとか。その後だんじりの屋根は神社の屋根の形になり、神事と深く関わっていることは確かだ。

祭二日目の本宮では、旧市内(岸和田駅周辺)の15町はお城そばの「岸城(きしき)神社」へ、駅より大阪よりの沼天神地区は6町が「沼天神」へ、さらに北側の「春木駅」周辺の15町は「弥栄神社」へそれぞれ宮入する。宮入したあとは、だんじりが走る昼間には乗れない小さな子供さんも、鳴り物のところに入って太鼓を叩いたり大屋根に上ることもできて、子供たちが一番うれしい時間だ。夜の7時ごろからは火入れ曳行と言って、提灯をだんじりにつけて、昼間とは違った優雅な優しい姿を見せる。

このだんじり祭の起源は、元禄十六年(1703年)に岸和田藩主の岡部長泰(おかべ・ながやす)が、京都の伏見稲荷を岸和田城内三の丸に勧請し、豊作を祈願する稲荷祭を挙行したのが始まりとされている。

「だんじり会館」という資料館が市内にあって、十数年前、ちょっと調べることがあってその当時の館主さん、確か松山さんと言った方だったと思うが、お尋ねしたことがあった。

お城の殿様が、五穀豊穣を祝って、普段入れないお城を庶民に解放したそうだ。庶民は、お城を見学する際お礼の気持ちを表すために、小さなトロッコのような箱に太鼓や笛を持ち込んで、お殿様の前で踊りを披露したのがはじまりだとか。その後だんじりの屋根は神社の屋根の形になり、神事と深く関わっていることは確かだ。

祭二日目の本宮では、旧市内(岸和田駅周辺)の15町はお城そばの「岸城(きしき)神社」へ、駅より大阪よりの沼天神地区は6町が「沼天神」へ、さらに北側の「春木駅」周辺の15町は「弥栄神社」へそれぞれ宮入する。宮入したあとは、だんじりが走る昼間には乗れない小さな子供さんも、鳴り物のところに入って太鼓を叩いたり大屋根に上ることもできて、子供たちが一番うれしい時間だ。夜の7時ごろからは火入れ曳行と言って、提灯をだんじりにつけて、昼間とは違った優雅な優しい姿を見せる。