《ビックリマンチョコ》

※詳細は「ビックリマンチョコ」を検索

おまけとしてシールを封入した菓子。ロッテが1977年に売り出し、特に1985年発売の「悪魔VS天使シール」は大きなブームとなった。

《食玩・プラモデル》

カバヤ食品「ビッグワンガム」(1978年発売)、バンダイ「ミニプラ」のガム付き商品、フルタ製菓「チョコエッグ」(1999年発売)のように、プラモデルやフィギュアを食品のおまけに付ける食品玩具(食玩)も販売されている。

《自治体による施策》

自治体が販売価格より高い価値(プレミアム)をつけたプレミアム商品券を販売している。目的としては自治体内部での消費を促すため。プレミアム付き商品券とも。

また、ふるさと納税の寄付者に自治体が贈る返礼品が、メディアなどにより「おまけ」「オマケ」と表現されることもある。

《仮面ライダースナックとライダーカード》

1971年(昭和46年)12月末、テレビで仮面ライダーが放映開始されてから約半年後、カルビー製菓から、仮面ライダーカードが添付されたスナック菓子である仮面ライダースナックが発売された。

このおまけのカードは、カードの表面が、番組に登場する怪人や仮面ライダーのプロマイドで、裏面にカード番号とともにその説明が記載されていた。更に、ラッキーカードを送付するとカードを収納するバインダーがあたるというものであった。

このライダースナックは発売後すぐに大人気となった。しかし、購入後、カードだけを取り、お菓子を公園などに廃棄することが多発し社会問題になり、カルビー製菓も一人にたくさん売らないように小売店に要請をおこなうまでとなった。

このライダースナックのおまけの成功の原因は、カードに番号が振られているコレクション的要素、あたりカードの存在のギャンブル的要素、放送直後の情報がカードとなっている情報的な要素などであると、カード研究家の堤哲哉は分析している。

放送直後の情報がカードとなっている原因は、本編の撮影現場にライダーカードの撮影スタッフを派遣し、同時に撮影を行ない、1週間で商品に添付したためである。

仮面ライダースナックには、1袋に1枚の「仮面ライダーカード」が付属していた。袋の中にカードが入っているのではなく、50袋入りのダンボール箱ごとに54 - 55枚のカードが同梱されており、購入時に手渡される形式だった。

カード表面には仮面ライダー・怪人・劇中の場面などが、裏面には通しナンバーと表面の写真に関するデータが印刷されていた(例えば表面が怪人の写真ならば、その怪人の出身地などが書かれていた)。 カードは全546枚だが、同じ番号が振られていても細かな絵柄が異なるカードが存在する。

当時の子供たちの間では、仮面ライダースナックの発売前からブロマイドと呼ばれるヒーロー・アニメのキャラクターが印刷されたカードが流行していた。

そういった背景もあり、「スナック菓子にライダーカードを付けて売る」というアイデアが生み出され、『プロ野球チップス』に代表されるカード付き菓子の先駆けとなった。カルビーによると、このアイデアは松尾雅彦の友人であった栗本慎一郎から提案されたものだという。

仮面ライダーカードは子供たちの間で大ブームとなったが、その背景にはいくつかの要因があった。

図鑑的要素

仮面ライダーカードは従来のブロマイドとは異なり、カード裏面にもキャラクターの解説などが記載されていることから「図鑑的要素」を盛り込んでいた。 怪人のデータなどはテレビ本編は殆ど言及されず、子供たちがそれらのデータを知るには『テレビマガジン』などの児童向け雑誌などを読む以外、手段がなかった。そんな時に登場した「仮面ライダースナック」は、まさにうってつけの存在だったのである。 仮面ライダーや怪人に関する劇中では公開されない設定が掲載された他、ゲルショッカーやショッカーライダーなどの情報はテレビ放映を何週間も先取りしており、最新情報源となっていた。

カルビーは石森プロの版権スチール撮影を手がけていた、グループ・ナインと独自の契約を締結し、カードでしか見られない図版も多く提供された。

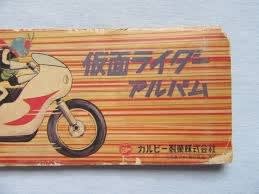

▼ラッキーカードとアルバム

通常のカードと異なる「ラッキーカード」と呼ばれる、レアカードがある。これをカルビー製菓 ライダー係宛に送ると、カードを収納できる「仮面ライダーアルバム」をもらうことができるようになっており、

ラッキーカードを求めて「仮面ライダースナック」を購入する者も多かった。 カード裏面には当初、通常のカードと異なり、「ラッキーカード」の文字とカードの説明、有効期限(ラッキーカード送付の締切)、カルビー製菓の宇都宮工場と広島工場の住所が書かれていた。

ラッキーカードはアルバムを入手するためにはカルビー製菓に送らなければならず、基本的に手元に残るものではないため、現存する物はコレクターが高値で取引するレア アイテムとなっている。例えば、No.73のカードは2013年4月の時点で、52万5000円の値がついていた。

なお、ラッキーカードの返却を希望する子供が多かったため、後にカード裏に赤字で「S」のスタンプを押して返送されるようになった。

仮面ライダーアルバムは全10種類。初期の「豪華アルバム」は無地のビニール表紙にロゴがあしらわれたもので、色によっては「ゴールデン アルバム」「ホワイト アルバム」「ブラック アルバム」などと呼ばれている。後期のアルバムの表紙は紙製となり、仮面ライダーの写真やイラストが載せられていた。

▼異種カード

仮面ライダーカードの中には同じ番号が振られていても細部が異なるカードが全部で、52種類存在する。

差異の度合いは様々で、画像が全く異なる物。同じ画像でも、トリミングが異なる物。裏面の解説が異なる物などがある。こうした変化は再版による発行時期の差、各印刷所における作業の違いから生じている。

▼仮面ライダースナックとライダーカードによる社会現象と問題

「仮面ライダースナック」の予想外の売上げに伴い、スナックを買った少年少女たちが、カードだけを取ってスナックを捨ててしまう等の事例が全国で報告された。

こうした状況は保護者や教育関係者の目に留まり「ライダースナック投棄事件」として、社会問題にまで発展した。

カルビー側は「お菓子は残さず食べよう」という一文をスナックの袋に印刷して掲載し、梱包用のダンボール箱に「一人にたくさん売らないように御協力下さい」と小売店向けの指示書を仕込むなどの対策を採った。

漫画『ちびまる子ちゃん』には、この問題を扱ったエピソード「男子対女子 大戦争の巻」(原作7巻、アニメ1990年10月7日放送分)がある。

平成仮面ライダーシリーズで数多くの作品で脚本を執筆した脚本家の井上敏樹は、「子供の頃に同じことをしていたが母親にバレて叱られた」と振り返っている。

〔ウィキペディアより引用〕