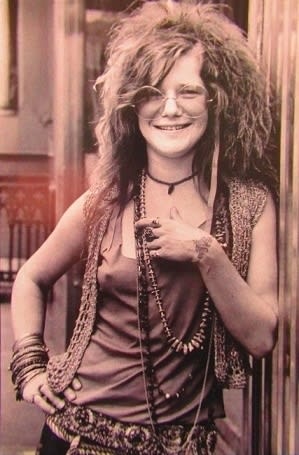

✰ ジャニス・ジョプリン✰

ジャニス・リン・ジョプリン

(Janis Lyn Joplin)

〔1943年1月19日〜1970年10月4日〕

アメリカ合衆国のミュージシャン。1960年代後半のアメリカにおけるカウンター・カルチャー時代を象徴する破滅型の女性ロック・シンガーであった。27クラブの会員であり、代表曲は『Move Over(ジャニスの祈り)』。

〔生涯〕

父のセス(1910〜1987)はテキサコに勤める労働者で、母ドロシー(1913〜1998)と本人、マイケル(1951〜)とローラ(1949〜)の2人の妹弟を含む5人家族であった

ジョプリンは、小さな頃からベッシー・スミスやオデッタ、ビッグ・ママ・ソーントンなどのブルースを聴いて育つ一方、地元の聖歌隊に参加していた。

1960年に、ポート・アーサーのトーマス・ジェファーソン・ハイスクールを卒業し、テキサス大学オースティン校に入学。高校では、他の生徒から孤立しがちであったが、仲の良かったグラント・リオンズという生徒にレッドベリーのレコードを聴かされたのを契機に、ブルースやフォーク・ミュージックに関心を持つようになった。

しかし、大学在学中男子学生によって非公式に行われたミスコンに対するいわゆるブスコンでトップに選ばれ、これにショックを受けそのまま大学を中退した。

大学をドロップアウトしたジョプリンは、1963年にサンフランシスコへと向かった。フォーク・シンガーとして生計を立てていたが、この頃から麻薬の常習が始まったとされる。

ヘロインやアンフェタミンなどの薬物の他に、アルコールも大量に摂取していた。 当時の女性シンガーについて当てはまることであるが、ジョプリンのイメージと内面には大きな隔たりがある。後に彼女の妹、ローラが著わした手記『Love, Janis』には、彼女が知的でシャイ、繊細な家族思いの人物であったことが記されている。

一時静養のためにポート・アーサーへ帰郷したが、1966年には再びサンフランシスコへと戻っている。

ヘイト・アシュベリーを中心としたヒッピーたちの間で際立って目立っていた彼女は、ビッグ・ブラザー&ザ・ホールディング・カンパニーに参加する。

バンドは、独立系レーベルのメインストリーム・レコードと契約し、1967年にバンドの名を冠したアルバムを発表した。

このバンドは演奏能力が不足していることでも知られ、売れ行きは不調だった。

しかしジャニスは、モントレー・ポップ・フェスティバルにおける演奏で大きな注目を集めるようになった。

ジョプリンは、ビッグ・ママ・ソーントンの「ボール・アンド・チェイン」を荒々しい歌声で歌いこなしてみせた。D・A・ペネベイカー監督のドキュメンタリー映画『モンタレー・ポップ フェスティバル'67』では、群衆の中に紛れたキャス・エリオットが「Wow, that's really heavy」と呟く姿が撮影されている。

1968年のアルバム『チープ・スリル』では以前に増して生々しい歌声を披露し、その評価を決定づけることになった。スタンダード・ナンバーをブルース風にカバーした「サマータイム」や、前述の「ボール・アンド・チェイン」等、迫力のある歌が多く収録されている。

ビッグ・ブラザーから離れた彼女は、新しいバンドであるコズミック・ブルース・バンドを結成。ブラス・セクションを加えた、よりソウル・ミュージックを意識した編成だ。1969年に『コズミック・ブルースを歌う』をリリースして、ウッドストック・フェスティバルにも出演したが、このバンドもすぐに解散した。その後、ジョプリンは新しいバック・バンドであるフル・ティルト・ブギー・バンドを結成する。こちらは、2人のキーボード奏者を含んだ編成。このバンドにおける演奏をもとに、ジョプリンの死後制作された1971年1月発表のアルバム『パール』は、彼女の短いキャリアにおける最高の売り上げを記録した。このアルバムからは、クリス・クリストファーソンのカバー曲「ミー・アンド・ボビー・マギー」がビルボードのチャート1位を記録。ビートニク詩人マイケル・マクルーアとジョプリンにより作曲された「ベンツが欲しい」もヒットした。

ジョプリンが生前最後に公の場に姿を現したのは、1970年6月と8月に放映されたテレビ番組であった。

6月の番組で、彼女は高校の同窓会に出席する予定だと述べた。同じ番組で、自分は今までクラス、学校、町、そして国中の笑い者だったとも語っている。

一躍スターとなり彼女は同窓会に出席したが、その際も疎外感の中、孤独な表情がカメラにおさめられている。この一件は、ジャニスの孤独感を表す象徴的なエピソードとして語られている。

1970年6月29日から7月3日、「フェスティバル特急」と呼ばれた列車に乗って、カナダでのツアーを行った。ザ・バンドやグレイトフル・デッド、バディ・ガイ等が同乗したこの豪華なツアーで、この模様は、後にドキュメンタリー映画『フェスティバル・エクスプレス』として公開された。 1970年10月4日の夕方、2枚目のソロアルバム『パール』のレコーディングにジョプリンが姿を見せなかった事に不安を感じたプロデューサーのポール・ロスチャイルドが、フル・ティルト・ブギー・バンドのローディーを務めていたジョン・クックに連絡し、彼女が滞在していたハリウッドの「ランドマーク・モーター・ホテル」105号室を尋ねたところ、ベッド横の床に倒れているところを発見された[8]。ジョプリンのかたわらには、4ドル50セントと、封の切られていないマールボロが一箱残されていたとされる。27歳没。死因については、以前から乱用したヘロインが通常のものより高純度であったため、致死量を越えたことが原因であるとされる。制作中だった『パール』の収録曲のうち、「ベンツが欲しい」はアカペラの仮録音、「生きながらブルースに葬られ」は、ボーカルの録音を死の当日にする予定だったが成されなかったため、インストゥルメンタルとして収録されている。 ジョプリンの遺体は火葬され、遺灰は死から9日後の10月13日、カリフォルニア州マリン郡スティンソンの海岸沖の上空から太平洋へと散骨された。

〔ウィキペディアより引用〕

The Roas

★★★★★★★

Some say love, it is a river

ある人は言う、愛それは川だと

That drowns the tender reed

かよわな葦を溺れさせる

Some say love, it is a razor

ある人は言う、愛それは剃刀だと

That leaves your soul to bleed

相手の心を引き裂き出血させる

Some say love, it is a hunger

ある人は言う、愛それは飢えだと

An endless aching need

限りなく苦しみ求め続ける

I say love, it is a flower

私は言う、愛それは花だと

And you its only seed

そしてあなたは、ただの種

It’s the heart afraid of breakin’

それは心、怪我を怖がってる

That never learns to dance

だから、決してダンスを習おうとしない It’s the dream afraid of wakin’

それは夢、覚めることを怖がっている

That never takes the chance

だから、決してチャンスをつかめない It’s the one who won’t be taken

それは人、自分から得ようとしない人 Who cannot seem to give

そんな人は与えることもできない

And the soul afraid of dyin’

そして魂、死ぬことを怖がってる

That never learns to live

だから、生きる意味を学べない

When the night has been too lonely 夜がとても孤独と思えてきて

And the road has been to long

歩む道が長く感じ

And you think that love is only

あなたがこう考えているなら、愛とはただ

For the lucky and the strong

幸運で強い人だけのものと

Just remember in the winter

忘れないで、冬の間

Far beneath the bitter snows

深い雪のはるか下に

Lies the seed that with the sun’s love

種があることを、それは太陽の愛を受けて

In the spring becomes the rose

春には薔薇の花となる