皆さま今晩は、今日から3月に成りました、今年は温かいので桜も早そうですね。

これから何回かに分けて、靴の製法と特徴に付いて、自分なりに解る範囲で書こうと思います、勘違いとか間違いも有るかもしれませんが、参考にして下さい。

これから何回かに分けて、靴の製法と特徴に付いて、自分なりに解る範囲で書こうと思います、勘違いとか間違いも有るかもしれませんが、参考にして下さい。

こちらが有名な「グッドイヤーウェルト製法」の靴の断面図です、個人的には昔からの靴らしい作りだと思います。 アッパーレザーの内側に「ライニングレザー(基本は革ですが、布を使う時も有ります)」を貼り合わせます、デザインを施す部分です。

この表革を「インソール(基本はここも革ですが、人工の物を使用してる物も有ります)」から飛び出している「リブ」と、表革(アッパーレザー)を通して「ウェルト」まで一緒に縫い付けます。ここで靴がシッカリと成ります。

縫い付けた「リブ」とインソールの間が隙間が有るので、中物(コルクとかスポンジ)を入れます、クッション材にも成ります。

次に「ウェルト」と「アウトソール(表底、革とか合成樹脂・ゴム等)」を縫い付けます、間に「ミッドソール」を入れると「ダブルソール」と言います、底の修理はこの表底をはずして交換します、ですから「表革」の部分は留ったままなので型崩れがしにくいのです。丁寧に履けば修理しながら10年は履けます、少し重いです。

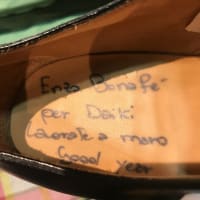

「リブ」と「表革」と「ウェルト」を、昔は手作業で縫い付けてました、今は大体は機械で縫い付けてます。手作業で縫い付けるのを「ハンドソーン」と言います、高級な靴に使われております。

代表的なのは「リーガル」「ジョンストン・マーフィー」「オールデン」「クロケット&ジョーンズ」「「レッドウィング」等が有名です、「パラブーツ」はこれの変形タイプの「ノルベージャン製法」です。

こちらの「セメント製法」の靴と比べますと、随分と手間がかかります。「セメント製法」の靴は製作時間も少なく、軽く成るので材料が良ければそれなりに価値の有る製法とも言えます。例えばインナーに「ゴアテックス」等を使用しますと、水の浸入を防げます。

「セメント製法」は「アッパーレザー」を「インソール」と「ミッドソール」で挟み、接着剤等で固定します、基本的には修理は出来ません、踵の部分を修正する事は出来ますので、暫くは履くことが可能です。

この様に夫々な特徴が有ります、次回は「マッケイ製法」をご紹介いたします。