日経ヴェリタスの購読者onlineを見ておりましたら、米金融紙「BARRON‘S」特約のコラムが

ありました。この手の情報は私の大好物なので、備忘録的にメモしておきます。

冒頭部分のみ→ http://veritas.nikkei.co.jp/barrons/index.aspx?id=MS3Z1400K%2014042008

----------------------------------------------------------------------------

■会計マジックとは

「米国金融機関が負債の時価評価額の下落によって、利益が生じる」

■仕組み

企業の信用力が低下

↓

その企業が発行する社債利回りの、米国債に対する上乗せ幅

(スプレッド)が上昇

↓

社債価値は下落し、額面を下回る事態となる。

↓

評価益が生じる

■利益押し上げ効果(記事より抜書き。一部重複しているかも)

・ 2007年度

リーマン=9億ドル、

モルガン・スタンレー=8億4500万ドル、

ゴールドマン・サックス=2億1600万ドル、

メリルリンチ=19億ドル

JPモルガンの評価益=13億ドル。

・第1会計四半期決算

モルガン・スタンレー=8億4800万ドルの評価益

リーマン=6億ドル、

ゴールドマン・サックス=3億ドル

■利益の質=問題ありあり

① この利益はキャッシュを伴わない非資金利益

(一種の債務免除ってことですかね。)

② そのそも、企業の財務基盤に対する投資家の懸念が増大した結果、生じた利益。

時価会計による評価益はいずれ反転解消し、事実上すべての長期債務が額面価格で

満期を迎えるとして、PER算出時にはこれら利益を除いてPERを計算すべきと

指摘する向きもある。

------------------------------------------------------------------

(感想)

・確かに金融資産の評価損ばかりが注目されておりますので、その反対側を考察

したという点ではユニークですし、こういう視点は高く評価できます。

でも、金額的に見ますと金融負債の評価益はサブプライム関連の評価損と比べて、

「焼け石に水」の印象。この程度ならカワイイもんですよ。

幸い、4月に入って評価益解消の方向に動いているようですし。

・それよりも、「G7の会計マジック=時価評価凍結」の動き。

本当にそこまで追い込まれるのか、要注目です。

最新の画像[もっと見る]

-

34年ぶり日経平均最高値更新に思う

12ヶ月前

34年ぶり日経平均最高値更新に思う

12ヶ月前

-

34年ぶり日経平均最高値更新に思う

12ヶ月前

34年ぶり日経平均最高値更新に思う

12ヶ月前

-

ENEOSよ、不適切にもほどがある!

12ヶ月前

ENEOSよ、不適切にもほどがある!

12ヶ月前

-

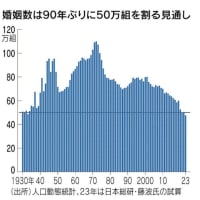

90年ぶりに50万組を割る婚姻数に思う

12ヶ月前

90年ぶりに50万組を割る婚姻数に思う

12ヶ月前

-

90年ぶりに50万組を割る婚姻数に思う

12ヶ月前

90年ぶりに50万組を割る婚姻数に思う

12ヶ月前

-

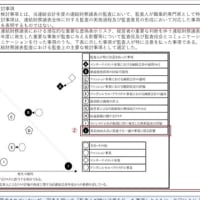

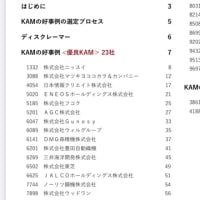

KAM KAM エヴリバディ!

12ヶ月前

KAM KAM エヴリバディ!

12ヶ月前

-

KAM KAM エヴリバディ!

12ヶ月前

KAM KAM エヴリバディ!

12ヶ月前

-

KAM KAM エヴリバディ!

12ヶ月前

KAM KAM エヴリバディ!

12ヶ月前

-

KAM KAM エヴリバディ!

12ヶ月前

KAM KAM エヴリバディ!

12ヶ月前

-

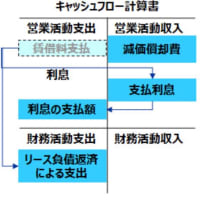

RIZAPのキャッシュフローを救った⁈IFRS16号

12ヶ月前

RIZAPのキャッシュフローを救った⁈IFRS16号

12ヶ月前