お疲れ様です。

金曜日はこの本を丸善でゲット。

著者の高田先生は以前、このブログでも紹介しておりますが、

管理会計を中心に数多くの著作がありまして

私も数冊持っております。

これが実に面白い。

とんでもない入門書ですよ。

小見出しを見ておりますと・・・・・

・ROA=薄利(売上高営業利益率が低く)×多売(総資本回転率が高い)

・企業の体内には「e(自然対数の底)と複利」が組み込まれている

・無限等比数列と法定実効税率の求め方

・等比数列とサブプライム問題

と目からウロコ的な指摘の数々と、

数学・統計用語と経営実務用語との華麗なるハイブリッド。

脳ミソがとろけそうです。

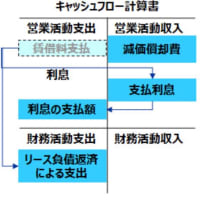

後半には、

・最適キャッシュ残高方程式、

・キャッシュフロー方程式

・デフォルト方程式

など、著者オリジナルの数式も収録され、

ファイナンス実務にも役立ちそうな実践的な内容となっております。

確かに難しい数式も使われておりますが、

その多くはエクセルで再現可能となっておりますので

抵抗なく読み進めるのではないかと思います。

ご興味ある方は、どうぞ。

さて、この本の中で

私が思わず噴き出してしまったのがコレ。

--------------------------------

p.19「株主から訴えられない裏技」

--------------------------------

「当期純利益」や「当期純損失」には、「損益がプラス」、又は「マイナス」

という意味が込められていることを利用した、裏ワザです。

当期の決算を確定させた段階で純利益がマイナスとなったとしましょう。

その場合、次の2通りの決算書が書けることになります。

よく見て下さい。違いがわかりますか?

<損益計算書Ⅰ> <損益計算書Ⅱ>

売上高 9,000 売上高 9,000

総コスト 10,000 総コスト 10,000

------------------ ----------------

当期純利益 ▲1,000 当期純損失 1,000

でも<損益計算書Ⅰ>の様式で株主総会に提出すると、

「社長の経営責任を明らかにせよ!」と緊急の解任動議が提出されるおそれが

あります。

こういう場合、<損益計算書Ⅱ>の様式によるのが「巧妙な裏技」。

なぜか?

貸借対照表や損益計算書は、数多くの勘定科目と沢山の金額が並んでいるので

金額の頭部に▲印がなければ見過ごされて、シャンシャン総会で

乗り切れるはず、と。

総会が終わった後で「損益計算書Ⅱは、詐欺ではないか!」と株主から

訴えられることはありません。当期純「損失」をきちんと読めなかった

株主のほうが悪いのです。

-------------------------------------------------------------------

・・・・・「そんなこたぁ無いだろ?」とツッコミが入りそうですが、

ご愛敬、ご愛敬。

因みに、「当期純損失 ▲1,000」という表示はダメです。

マイナスのマイナスはプラスになってしまいますので。

・・・・・と書いておきながら、自分を振り返ってみますと、

このような表現を結構やっていました。

皆さんもお気を付け下さい。

それでは。

※スポンサーリンク、「もしご興味のあるものがございましたら」クリック下さいね。

金曜日はこの本を丸善でゲット。

著者の高田先生は以前、このブログでも紹介しておりますが、

管理会計を中心に数多くの著作がありまして

私も数冊持っております。

| 会計&ファイナンスのための数学入門高田 直芳日本実業出版社このアイテムの詳細を見る |

これが実に面白い。

とんでもない入門書ですよ。

小見出しを見ておりますと・・・・・

・ROA=薄利(売上高営業利益率が低く)×多売(総資本回転率が高い)

・企業の体内には「e(自然対数の底)と複利」が組み込まれている

・無限等比数列と法定実効税率の求め方

・等比数列とサブプライム問題

と目からウロコ的な指摘の数々と、

数学・統計用語と経営実務用語との華麗なるハイブリッド。

脳ミソがとろけそうです。

後半には、

・最適キャッシュ残高方程式、

・キャッシュフロー方程式

・デフォルト方程式

など、著者オリジナルの数式も収録され、

ファイナンス実務にも役立ちそうな実践的な内容となっております。

確かに難しい数式も使われておりますが、

その多くはエクセルで再現可能となっておりますので

抵抗なく読み進めるのではないかと思います。

ご興味ある方は、どうぞ。

さて、この本の中で

私が思わず噴き出してしまったのがコレ。

--------------------------------

p.19「株主から訴えられない裏技」

--------------------------------

「当期純利益」や「当期純損失」には、「損益がプラス」、又は「マイナス」

という意味が込められていることを利用した、裏ワザです。

当期の決算を確定させた段階で純利益がマイナスとなったとしましょう。

その場合、次の2通りの決算書が書けることになります。

よく見て下さい。違いがわかりますか?

<損益計算書Ⅰ> <損益計算書Ⅱ>

売上高 9,000 売上高 9,000

総コスト 10,000 総コスト 10,000

------------------ ----------------

当期純利益 ▲1,000 当期純損失 1,000

でも<損益計算書Ⅰ>の様式で株主総会に提出すると、

「社長の経営責任を明らかにせよ!」と緊急の解任動議が提出されるおそれが

あります。

こういう場合、<損益計算書Ⅱ>の様式によるのが「巧妙な裏技」。

なぜか?

貸借対照表や損益計算書は、数多くの勘定科目と沢山の金額が並んでいるので

金額の頭部に▲印がなければ見過ごされて、シャンシャン総会で

乗り切れるはず、と。

総会が終わった後で「損益計算書Ⅱは、詐欺ではないか!」と株主から

訴えられることはありません。当期純「損失」をきちんと読めなかった

株主のほうが悪いのです。

-------------------------------------------------------------------

・・・・・「そんなこたぁ無いだろ?」とツッコミが入りそうですが、

ご愛敬、ご愛敬。

因みに、「当期純損失 ▲1,000」という表示はダメです。

マイナスのマイナスはプラスになってしまいますので。

・・・・・と書いておきながら、自分を振り返ってみますと、

このような表現を結構やっていました。

皆さんもお気を付け下さい。

それでは。

※スポンサーリンク、「もしご興味のあるものがございましたら」クリック下さいね。