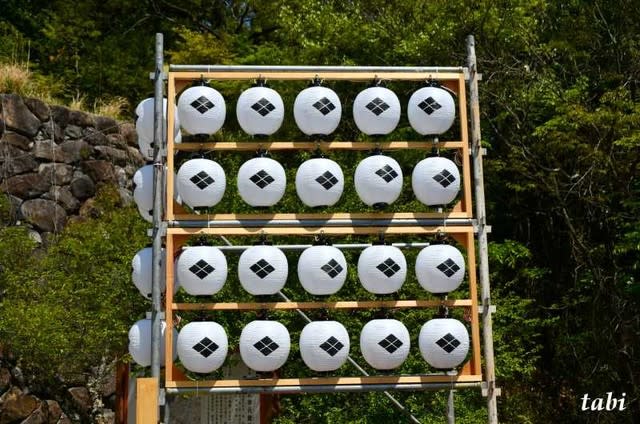

武田神社御鎮座100年・こうふ開府500年記念

↑ ちょうちん1000個点灯 武田神社 創建100周年を記念 ↓

四つ割菱

武田氏の家紋は「四つ割菱」である。すなわち「武田菱」として有名なもので、武田氏の専用なので武田菱の名が起こった。

武田氏の家紋は「四つ割菱」である。すなわち「武田菱」として有名なもので、武田氏の専用なので武田菱の名が起こった。

武田氏は割菱ほかに「花菱」も用いたが、花菱は裏紋または控え紋として用いたようで、女性などがやさしさを表わすために多用したようだ。

この花菱も菱形を花の文様に変化させたもので、武田氏とその一族の家紋は「菱」で代表されている。

「武田菱」のいわれはさまざまに言いならされているが、かなり古くから武田氏は菱紋を用いていたようだ。菱文様自体は正倉院の御物の裂にもあるが、武田氏が古くより菱文様を紋として用いていたとおぼしき証拠が残されている。

それは塩山市にある菅田神社に伝えられた武田氏重代の「楯無の鎧」で、この鎧は平安時代の作とみられ、これに割菱・花菱ともに付いているのである。

これをただちに家紋と断定することはできないが、武田家の重宝に付けられていることは重要な意味があり、平安時代から菱文様は武田氏に密着した紋様であったことはうかがわれる。

これをただちに家紋と断定することはできないが、武田家の重宝に付けられていることは重要な意味があり、平安時代から菱文様は武田氏に密着した紋様であったことはうかがわれる。

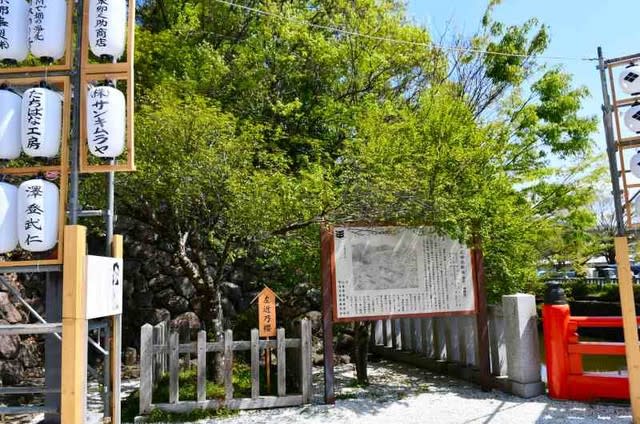

武田神社の入り口に左近の桜と右近の橘があります。

「右近の橘、左近の桜」とは、京都御所の「紫宸殿」に植えられた橘と桜を指し、宮中警護の左近衛府・右近衛府が橘と桜の近くに配陣していたことが始まりの言葉、と言われています。

現在でも雛人形を飾る時に一緒に飾られていますが、橘と桜にはそれぞれの意味があります。

『太宰治の愛でた桜』

太宰がここを訪れたことを示す看板があり、太宰のその『春昼』が引用されている。

『四月十一日。甲府のまちはずれに仮の住居をいとなみ、早く東京へ帰住したく、つとめていても、なかなかままにならず、もう、半年ちかく経ってしまった。けさは上天気ゆえ、家内と妹を連れて、武田神社へ、桜を見に行く。母をも誘ったのであるが、母は、おなかの工合い悪く留守。武田神社は、武田信玄を祭ってあって、毎年、四月十二日に大祭があり、そのころには、ちょうど境内の桜が満開なのである。四月十二日は、信玄が生れた日だとか、死んだ日だとこあ、家内も妹も仔細らしく説明して呉れるのだが、私には、それが怪しく思われる。サクラの満開の日と、生れた日と、こんなにピッタリ合うなんて、なんだか、怪しい。話がうますぎると思う。神主さんの、からくりではないかとさえ、疑いたくなるのである。』

1939年1月8日、

太宰治は、石原美知子と結婚。

同日、山梨県甲府市の新居に移りました。

ここに住んだのは、

太宰治が珍しく安定した暮らしをしていた時期でしたが、

9月1日に、東京の三鷹に転居していますので、

わずかの間の住居でした。

太宰治は、石原美知子と結婚。

同日、山梨県甲府市の新居に移りました。

ここに住んだのは、

太宰治が珍しく安定した暮らしをしていた時期でしたが、

9月1日に、東京の三鷹に転居していますので、

わずかの間の住居でした。

「右近の橘」の橘は、葉が季節を問わず生い茂っていることから、古来から「非時の香の木実(ときじくのかくのこのみ)」と呼ばれ、「不老長寿」の象徴、若しくは「生命の木」の象徴として珍重されました。

武田神社(たけだじんじゃ)は、山梨県甲府市古府中町にある神社。

躑躅ヶ崎館の跡地(武田氏館跡)に建てられており、武田信玄を祭神とする。旧社格は県社。

躑躅ヶ崎館と武田城下町

所在する甲府市古府中町は甲府盆地北縁に所在する。

戦国時代の永正16年(1519年)に甲斐守護・武田信虎により居館(躑躅ヶ崎館、武田氏館)が築かれ、家臣団が集住して武田城下町が形成された。以来信虎・晴信(信玄)・勝頼三代にわたって武田領国の中心地として機能し天正10年(1582年)3月の武田氏滅亡後もしばらくは政治的中心地であった。

豊臣大名時代には南方の甲府市丸の内に新たに甲府城が築城され、江戸時代にかけても甲斐統治の政治的中心地となったため、武田氏館は破却された。館の破却時期は不明であるが、『甲斐国志』によれば要害城が慶長5年(1600年)に破却されていることおから、同時期であると考えられている。

これにより城下町も南方に移動し、武田城下町は甲府城下町の一部として吸収される。江戸時代に武田氏館跡は「古城」「御屋形跡」と呼称され、武田氏時代を偲ぶ名所のひとつとして旅行者が訪れる程度であったが、明治期には史跡保存運動が起こる。