<馬籠宿を行く>

中山道六十九宿巡り(第11回);第3日目(5):馬籠宿

(五十三次洛遊会)

2011年11月11日(金)~14日(月)

第3日目;2011年11月14日(月)

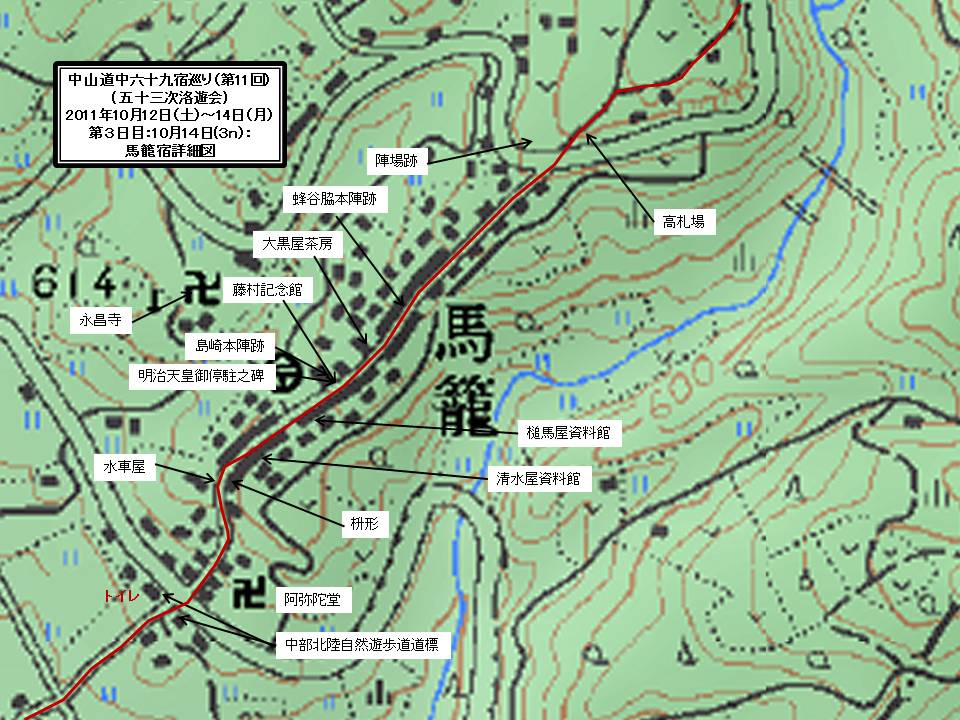

<馬籠宿地図>

<賑わう馬籠宿>

■いきなり人の波

11時41分,展望の良い広場を出発する.ほんの一寸坂道を下ると,車道に突き当たる.ここでいきなり観光客の波に飲み込まれる.数人の交通案内人が,車道を横切る人たちを,せわしく誘導している.

車道を横切ると,やや急な下り坂になる.道の両側にはビッシリと家屋が並んでいる.

<車道を横切るといきなり妻籠宿に入る>

■馬籠宿の概要

私たちは,いよいよ木曽11宿南端の馬籠宿に到着である.ここは妻籠宿から7.9キロメートルの地点にある.

資料1(p.235)によれば,宿内人口717人.宿内惣家数69軒(本陣1,脇本陣1,旅籠18)の規模であった.

ここは,島崎藤村の出身地で,「ふるさと友の会」が手造りの藤村記念館を建設して以来,中山道を代表する観光地になったという(資料2,p.104).

■高札場

車道との交差点の一角に高札場がある.

写真のように6枚の書き物が掲示されている,資料2(p.120)によると,これらは木曽代官の触書を復元したもので,毒薬の注意などを掲示したものだという.

<高札場>

■とりあえずは昼食

11時46分,目に付いたお食事処に入って,少々早めの昼食を摂ることに決定.

私と2人の仲間は,買い置きの食料が余っているので,この店の南側の石垣に寄りかかりながら,ユックリと昼食を摂る.ポカポカと陽が当たって,実に心地よい.

店に入った仲間が,どんなメニューの昼食を摂ったのかは分からないが,12時15分頃,昼食を終える.

<食事処で昼食>

<史料館・史跡探訪>

■馬籠宿脇本陣史料館

12時20分,脇本陣史料館の前を通過する.

資料1(p.236)によれば,ここは峰谷家こと八幡屋のようだが,果たしてこの写真の史料館が,八幡屋かどうか,私には良く分からない.間違っていたらゴメンナサイである.もしそうならば,館内に蜂谷家伝来の古文書や民具などが展示されているはずである.

傍らに設置されている案内板によると,脇本陣は明治28年の大火で焼失した.この史料館は,脇本陣の最高位の部屋である「上段の間」を当時の場所に復元したものだという.

残念ながら,私たちは,ここには立ち寄らずに通過する.

■馬籠宿本陣史料館

12時20分,馬籠宿本陣史料館の前を通過する.

傍らに山口誓子という人の句碑がある.

資料4によれば,「山口 誓子(やまぐち せいし,1901年(明治34年)11月3日 - 1994年(平成6年)3月26日)は京都府京都市出身の俳人.本名は山口新比古(やまぐち ちかひこ).「新興俳句運動」の指導者的な存在.なお「誓子(せいし)」の俳号は,本名の「新比古(ちかひこ)」が「誓ひ子」(歴史的仮名遣)に通じるためである.」と紹介されている.

■大黒屋茶房

12時20分,大黒屋茶房に到着する.

資料2(p.120)によれば,ここで銘酒を醸造していたという.今は食事処になっていて.栗強飯が人気メニューのようである.

店先にメニューが張ってあるようだが,昼食を食べたばかりなので見る気がしない.そのまま通過する.

■藤村記念館

12時21分,藤村記念館に到着する.

ここが島崎本陣の跡のようである.立派な冠木門と板塀が印象的である.

資料1(p.237)によると,門の中には藤村記念館と記念堂があるらしい.そして,これらの建物すべてが,馬籠の人々の努力によって作られたものだというから凄いことである.

いささか話が逸れるが,私,FHは信州小諸の出身である.小諸の懐古園にも藤村記念館がある.ここには島崎藤村の『千曲川のスケッチ』や小諸義塾など,藤村縁の資料が展示されているだけでなく,小諸市内には「藤村プロムナード」という一角がある.小諸といえば藤村.藤村といえば小諸との縁が一番強いと何となく思っていた.ところが,ここ馬籠を訪れてからは,そんな思い上がりは一変した.

私個人としては,ここの藤村記念館だけは,是非見学したいなと思っていたが,時間がタイトな団体行動では,そんな我が儘は許されない.私は後ろ髪を惹かれる思いで藤村記念館の前を通過する.

「また,機会があったら,是非,ここを訪れよう・・」

と思っている.

<藤村記念館>

■島崎藤村宅(馬籠本陣)跡

藤村記念館の隣に島崎藤村宅跡がある.ここは馬籠本陣跡でもある.

■但馬屋

12時23分,但馬屋の前を通過する.大きな家である,2階のつるし柿がとても印象的である.

私の手許の資料では,この但馬屋がどんな店だったかの記述はなく,全く分からない.

■清水屋資料館

12時24分,清水屋資料館に到着する.

資料1(p.238)によれば,島崎家とともに宿役人を勤めた原家で,藤村の書簡や古文書を展示しているとのこと.

残念ながら,先を急ぐ私たちは通過.

■永昌寺

私たちは残念ながら通過したが,途中から右折して寺道を約120メートルほど進むと,永昌寺があるはずである.臨済宗の寺で,山号は西沢山(資料1,p.238).

この寺は,本陣島崎家の菩提寺.藤村の家族墓碑や母への詩碑が立っているらしい(資料2,p.120).

<車坂を下る>

■枡形

12時25分,枡形に到着する.鍵の手の下り坂になる.

この辺りまで来ると観光客の姿も疎らになる.

■常夜灯と車坂の案内板

12時25分,立派な常夜灯の前を通過する.そろそろ馬籠宿の外れに来ているようである.

過ぎ脇に車坂の杭と案内板がある.

■阿弥陀堂

12時26分,阿弥陀堂に到着する.

手許の資料には,この阿弥陀堂の説明がないので,曰く因縁は全く分からない.

<馬籠宿のはずれ>

■馬籠宿案内標

12時27分,中山道馬籠宿と刻字してある石柱に到着する.「江戸へ八十里半,京へ五十二里半」と書いてある.

私たちは,馬籠宿を通り抜けて,4.5キロメートル先にある落合宿を目指して歩き始める.

■再び長閑な街道を歩き始める

12時29分,馬籠宿を完全に抜け出す.

前方には,先ほどまで,沢山の観光客ともみくちゃになっていたのが嘘のような長閑な風景が広がっている.

混雑から抜け出して,心底からホッとする.

全員,足許も軽く,次の落合宿を目指して歩き続ける.

<長閑な街道歩きに戻る>

(つづく)

[参考文献]

資料1;今井金吾,1994,『今昔中山道独案内』日本交通公社

資料2:岸本豊,2007,『新版中山道69次を歩く』信濃毎日新聞社

資料3;五街道ウォーク事務局『ちゃんと歩ける中山道六十七次』

資料4;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E8%AA%93%E5%AD%90

※お断り

時々,当ブログの記事について,誤字・脱字・転換ミスが多すぎるというお叱りを受けることがあります.気がついたときはできるだけ訂正するようにしていますが,所詮,当ブログは管理者の道楽.企業のブログや市販本のように十分に手間暇を掛けているわけではありません.正確さも保証致しかねます.

当ブログは,あくまで仲間内だけで見て頂くことを前提としています.ご不快に思われる方は,どうぞ,当ブログへアクセスはご遠慮いただけますようお願い致します.

なお,引用箇所に誤字があったり,内容が異なることがある場合はご容赦ください.

「中山道六十九宿」の前回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/22b126b07f7c3c55c12a82444f5ba141

「中山道六十九宿」の次回の記事

http://blog.goo.ne.jp/flower-hill_2005/e/321a5947a754c0a2d777d5173c300abc

******************************

[編集後記]

2012年1月2日(月)

中山道六十九宿の記録は,昨年中に全部整理してしまいたかったが,結局,無理で,今年に持ち越してしまった.

…で,記事の方は,今回でやっと馬籠宿まで到着した.あと数回分の記事を纏めれば,第11回目の中山道六十九宿の記録がやっと終わる.

「旅は道連れ・・・世は・・・・」

というが,今回の中山道の旅は,色々な意味で,随分と癒された.

これから中山道を訪れる方も多いと思う.妻籠宿や馬籠宿など,特定の宿場を選んで訪れるのも,もちろん楽しいが,私の実感では,実際に宿場から次の宿場まで,地図を頼りに歩けば,さらに素晴らしい感動を覚えるに違いないと思う.

もちろん,専門のガイドに先導して貰いながら歩くのも良い.

また,私たちのように,好奇心を持ちながらの手造りの旅も,また,素晴らしいなと思う.道に迷ったり,あるいは,偶然,普通の案内書には紹介されていないところを歩いたり,あるいは残念ながら観光スポットを見逃したりしながらの旅は最高である.

今回の旅の続きは,春が訪れてから再開する予定である.今からその日が待ち遠しい.

(おわり)