子どもたちの作業中、花壇の様子に目をやると、なんだかいつもとちがう六甲山が目に飛び込んできました。斜陽に陰陽をつけた六甲山が真っ赤に染まっていたのです。太陽が低くなり、六甲山のゴツゴツした輪郭もあらわになり、立体感ある姿で堂々としていました。

あまりに素敵なので、子どもたちも呼んで六甲山を眺めました。こんな時間もあっていいでしょう?!

あの山、登った。あそこも登ったなぁ!なんて感心しました。良いお天気でありました。

子どもたちの作業中、花壇の様子に目をやると、なんだかいつもとちがう六甲山が目に飛び込んできました。斜陽に陰陽をつけた六甲山が真っ赤に染まっていたのです。太陽が低くなり、六甲山のゴツゴツした輪郭もあらわになり、立体感ある姿で堂々としていました。

あまりに素敵なので、子どもたちも呼んで六甲山を眺めました。こんな時間もあっていいでしょう?!

あの山、登った。あそこも登ったなぁ!なんて感心しました。良いお天気でありました。

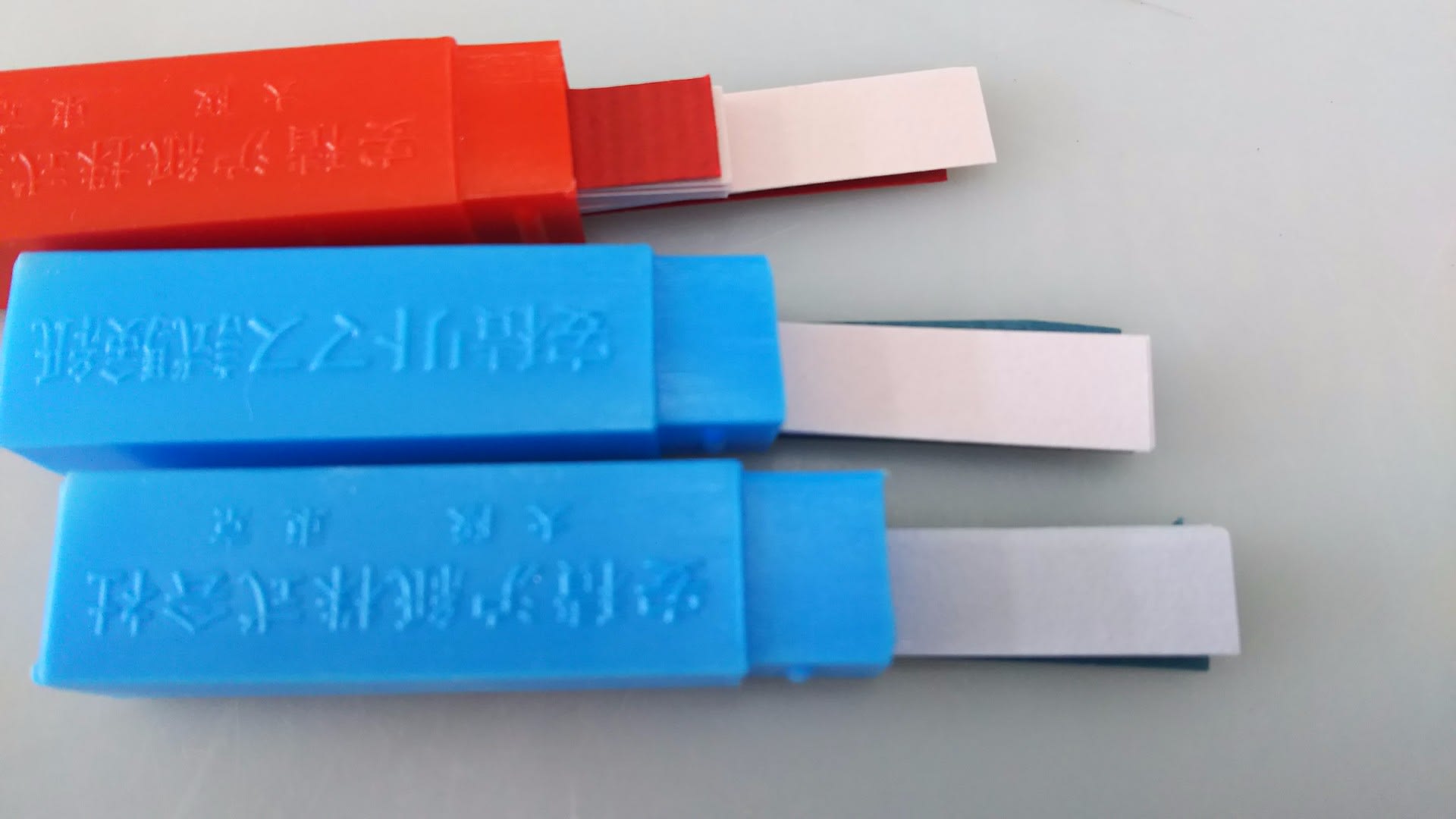

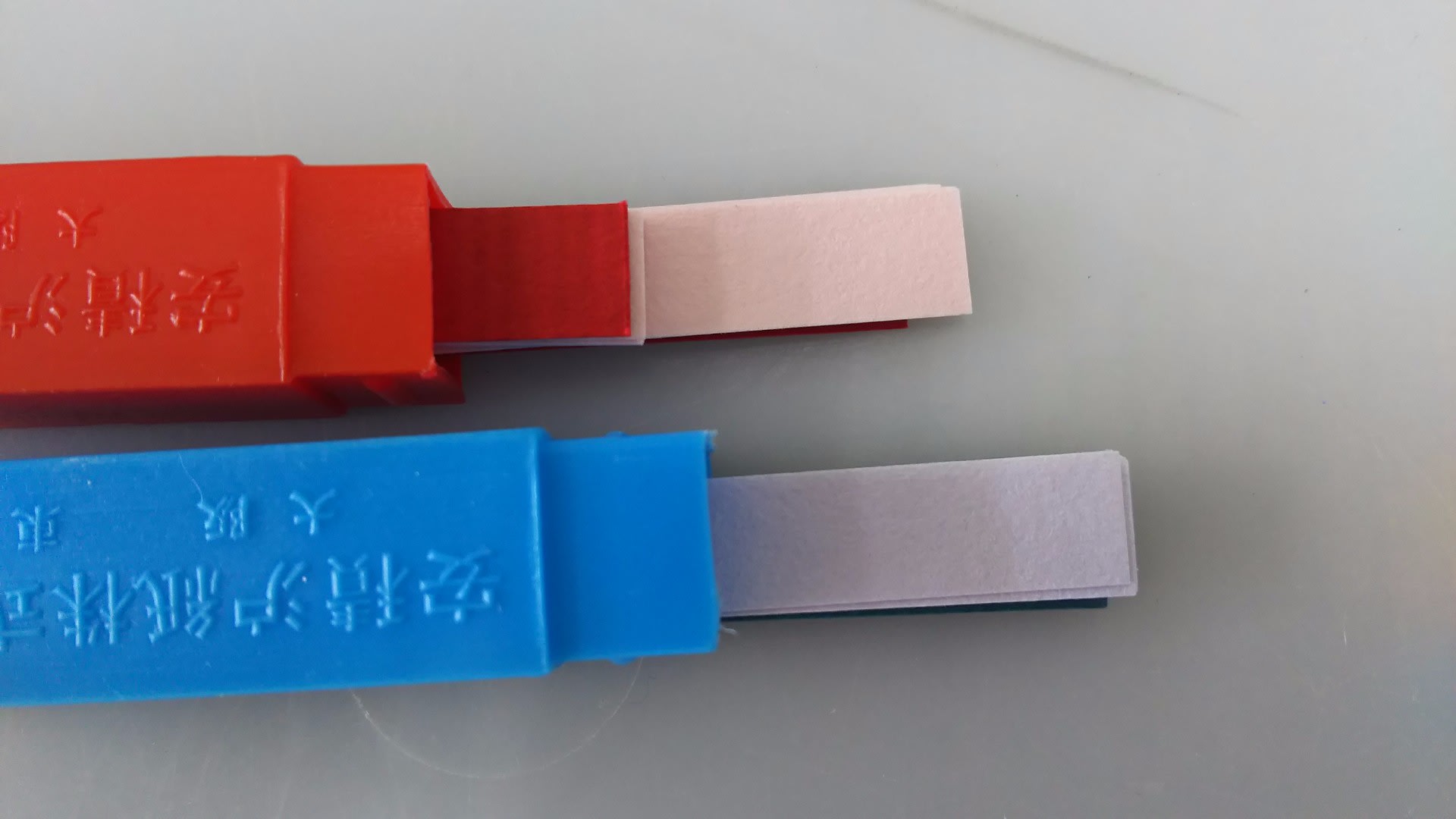

青が赤っぽくなってしまったリトマス紙を復活するために、アンモニアガスに触れさせる。その結果は見事に作戦成功でした。といっても、一晩もおいておく必要も無く、直ちに青く変色して使えるようになったと記しておきます。

なかなか自分も賢いなあと感心してはいましたが、これは随分当たり前の事らしく、

赤が青っぽく、また青が赤っぽくなってしまったリトマス紙を復活するには、塩酸からでる塩化水素ガス、アンモニアからでるアンモニアガスに触れさせる。

とどこかのHPにも記されていました。ま、これもどなたかの参考になればと思い、お恥ずかしいながらここに記しておきます。

上から、リトマス紙の赤、赤くなった青のリトマス紙、アンモニアガスで復活させた青のリトマス紙。

3つ並べるとよくわかりませんが、2つ並べると

赤と青がしっかり判別できますね。よかったよかった。

今日の雲、秋と夏が混在していました。積雲が発達して入道雲に育っていましたし、上空には巻雲やら巻層雲が広がっていました。秋本番までもう少しです。

分厚い積雲。まだまだ外は暑いですねぇ。

6年生の理科「水溶液のはたらき」では、水溶液の酸性、アルカリ性、中性の性質を調べます。

リトマス紙、BTB溶液、万能試験紙、試薬X(ただの紫キャベツの汁)

などを使いますが、水溶液によって色が変わることに子どもたちはとても驚きます。

ところが、リトマス紙はこれまで青色が1年ともちません。青い色がすっかり赤くなってしまって、赤色のリトマス紙と見分けがつかないくらいに赤くなってしまいます。こんなことで困っている理科専科は多いのではないでしょうか?(僕は理科専門ではないので)

これは、リトマス紙が空気に触れ、空気の湿気を含んでその湿気に二酸化炭素が溶けて酸性を示してしまうからです。新しい青色のリトマス紙を用意しましたが、古いものがなんとか使えないだろうかと思案しました。

今日、リトマス紙に酸性やらアルカリ性やらの液体をかけていますと、いったん赤くなったリトマス紙が別の液体をかけると再び青くなったりするのに初めて気がつきました。

!

二酸化炭素で赤くなったのだったら、気体の溶けているアルカリ性の水溶液の中のガスに触れさせてみたら…

ということで、薄いアンモニア水溶液をティッシュにしみこませ、赤くなった青のリトマス紙と一緒に水槽の中に密閉してみました。すると、みるみる青色に戻っています。これなら赤色のリトマス紙と区別がつくはずですし、捨てずにすみます。明日、取り出してちゃんと反応するか確かめてみます。我ながらいい考え…になるか、浅はかな考えだったかは、お楽しみです。

でも、だれでも知っていることなのかなぁ。

見事に夕焼けに染まる雲。層積雲だと思うのだけど、こんな風に夕焼けがはっきり見えるということは、雲が高い位置にあるということ。めっきり空は秋の気配。

さて、「夕焼け空は晴れ」のことわざは本当かどうか。下は気象庁の天気図。どうやら晴れのようです。天気のことわざは意外に良く当たるのです。

1週間前、岡山の作州に行ってみると、たくさんのアキアカネが舞っていたと思ったら、今日は学校の中庭にアキアカネが飛んでいた。山から里に下りてきたんですねぇ。やっぱり季節は秋に。朝夕はすがすがしい風が吹いて、家のエアコンもやっとお役御免になりました。エアコンの温度のことでけんかすることもなくなって良かった良かった。

すっかり秋の空です。

翌日の朝の天気 ベランダから

雲一つ無い、良いお天気になりました。快晴です。

夏本番。青々と茂りすっかりビオトープを隠してしまうほど大きくなった草をなんとかしようと、近くのホームセンターで鎌を購入し、草刈りを頑張ってみました。昨年まで、なんとかがまの穂をビオトープに生やそうとがまの穂をそのままにしておいた結果、ビオトープを正面から除くことが出来ないほど、背丈の高い草たちが生えてしまったのです。今年は、対岸にもがまの穂がたくさん見られるようになり、手前のがまの穂は無くしてしまおうかと目論んでいます。

暑い中でしたが、草刈りの作業をしていると、ビオトープの水位が低いことがわかり慌ててしまいました。まだまだ水位があるとは言え、すこし濁っていて環境が悪そうです。調べてみると、雨水タンクからの水の出口が壊れていて、水が全く出ていなかったようです。慌てて、ホースを新しくして、ホースを直接池に放ち、水を出しました。数時間後ある程度水かさも増し、透明な水が見えるようになり、池のメダカたちも気持ちよさそうに泳いでいました。足下から、「ジャポン!」と音がします。蛙も喜んでいたようです。

1月に入ってから、山の頂上も白く雪が積もって、時々雪も舞うくらい寒くなりました。風邪は引いていませんか?

先日雪が降った翌日、教頭先生が三階の芝生のテラスに霜柱を見つけました。それを○○先生が写真に撮ってくれたものがこれです。

○○小学校の子供たちは、

「霜柱ってなんですか?」

とみんなたずねます。見たことがないんですね。理科室で高学年の人たちに

「霜、って知っていますか?」

と尋ねても、ほとんど知らないといいます。やはり、○○は街の中なので暖かくて、霜が降りたことを見たことがないのでしょう。

では、霜 ってなんだろう。

空気中の水蒸気が夜の内に冷たい地面や地面に落ちた枯れ葉の表面にふれて、氷の結晶になったもの。

よく冷えた冬の朝など、田んぼや畑は雪ではないのに真っ白になります。近づいてみてみると、細かい氷の結晶が地面や草の葉、枯れ葉などにすき間なくびっしりとついているのがわかります。

霜柱は

地面の土が氷点下(0度)以下になったとき、土のすき間の水がだんだんと凍って、ツクシのように地面のあちこちからつきだしたもの。

水は凍ると堅くなって体積が増えるので、土を押しのけて地面から顔を出すのです。

○○小学校の周りには、アスファルトの道路やたくさんの建物があります。アスファルトは水がしみこみにくいことと、一度太陽の熱で暖められると温度が下がりにくいことと、建物の中は暖房で暖められるので、建物そのものが暖かくなって、寒い日でも霜が降りにくいのです。○○小学校の皆さんの家の周りで霜を見たことがないのは、おそらくこのためです。西宮の北地区や三田市、神戸市北区などに行くと、今頃は毎日のように雪や霜で真っ白になっています。

授業のまとめとして、子どもたちに理科新聞を書かせている時間、あまりにも子どもたちが真剣に作業を続けているため、アドバイスする事も無く眺めているだけであったので、次の単元の「ふりこのきまり」の学習の流れを考えておりました。このふりこのきまりを発見したのはガリレオ・ガリレイ。ウィキペディアで調べてみると、ガリレオ・ガリレイ、すごい人です。改めてそう思います。まだまだ身の回りには未知の事ばかりだった頃、わくわくしながら毎日を過ごしていたことでしょう。時間がいくらあっても足りなかったに違いありません。想像していると楽しくなってきます。そう考えていると、その楽しい気持ちを理科新聞にしたくなり、教卓の上で子どもたちの様子を見ながら、この理科通信をつくりました。この楽しさが伝わるといいのですけれど…。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今から500年以上も昔、といっても長い地球の歴史や人類の歴史に比べれば、ほんの一昔前の出来事。この世界でおこる様々なことは、その当時の人々には説明がつかないことばかりでした。水はどこの場所でも100度で沸騰し、そのお湯がいつの間にかなくなってしまうことの理由を誰が説明できたでしょう。

レオナルド・ダ・ビンチは1400年代に生まれた、画家であり音楽家であり建築家でもあり、植物学者でもあり、物理学者、いやいや化学者でもあり、地質学者でもあり…、なんでもできる天才でありました。彼にとってもこの世の中でおこっているすべてのことは、彼の知りたいと思う好奇心をわきたてる不思議なことばかりだったのでしょう。

6年生の学習で登場するガリレオ・ガリレイという人の名前は聞いたことがある人も多いでしょう。彼もダ・ビンチの後に生まれた天才と呼べる人物でした。その頃地上でおこる不思議な出来事はみな神様のなせる技だと思われていたときに、世界は地球を中心に回っているのではなく(天動説)、地球は太陽の周りを回っているのだと(地動説)唱えた最初の人物だったのです。そのころ発明された望遠鏡を元に、自分で改良を加え、20倍の天体望遠鏡をつくって、夜空の観察をしました。月の満ち欠けをくわしく観察し、真球だと信じられていた月が、実はクレーターなどででこぼこの姿をしていることなどを発見しただけでなく、天体望遠鏡でもとらえることの難しい木星のさらにその周りを回る小さな4つの衛星も発見しました。現在でもそれらの衛星をガリレオ衛星と呼んでいます。そしてその木星の動きや衛星の動きや大きさの変化などから、木星が地球の周りを回っているのではなく、太陽の周りを回っていることを突き止め、さらに地球自身も太陽の周りを回っていることを確信したのです。しかし、当時は神様が世の中を作ったと信じていた協会の人々にとっては、太陽の周りを地球が回っているという彼の主張は、神を冒涜しているとしか考えられませんでした。その人々から訴えられたガリレオは牢屋に入れられたといわれています。その牢屋からやっとの思いで出ることができたガリレオは、「それで地球は動いている」とつぶやいたと言い伝えられています。

さらにガリレオは、ピサの斜塔から同じ大きさの軽いおもりと重いおもりを同時に落とし、重いものほど速く落ちるという何百年も信じられていたアリストテレスが唱えた常識を覆し、落下速度は重さには関係がないことを証明して見せました。

6年生の学習では、ガリレオが教会の天井からつり下げられたランプの揺れる様子を見て発見した、「振り子の法則」を学習します。この発見が元で世の中に正確に時を刻む時計が考案されました。

昔、人よりも好奇心の強い人々が発見したいろいろな法則を元に、今のこの世の中があるのですね。昔の偉大な偉人に感謝をすると同時に、今を生きる私たちも好奇心を忘れないように暮らしていかなければと思います。これを読んだ皆さん、どうぞ様々なことに興味を持つことのできる人になってくださいね。

校庭の周りには、ひっそりと結構な種類の植物が植わっています。緑化事業の一環として植えられたものですが、ここ1,2年で数がうんと増え、しっかりと根を生やしてきました。子供たちもみんな知らないのですが、校舎から一番遠いところにブルーベリーが植えられています。それがちょうど今収穫の時期を迎えています。

試しに口にしてみるとほんのりと甘い。自由水泳にやってきた子供たちに宣伝しておきましたが、何人の子供たちが食べに行ったかはわかりません。だから夕方穫りに行きました。ビニール袋にいっぱい穫れました。職員室の冷蔵庫に冷やしておきましたが、みんな気がついてくれるでしょうか?

明日、ヨーグルトを買っていこう!

実験に使ったインゲン。すっかり大きくなって、立派な豆が鈴なりになっていました。草抜きを手伝ってくれた四年生に分けてあげるとうれしそうにしていました。しかし、家までたどり着くいんげん豆がいくつあるか、不明です。