以下の記事について、今更ながらJR八田駅の区間快速停車を加筆しました。

地下鉄東山線 急行運転案その1 名古屋-高畑間準急案

以下の記事について、今更ながらJR八田駅の区間快速停車を加筆しました。

地下鉄東山線 急行運転案その1 名古屋-高畑間準急案

プロフィール画像について、今まで他人様の電車の画像を使用していましたが、本日をもって、自分で撮影した「ひのとり」を使用します。

勝手に使用しても問題ない事を確認して使用していたので権利上問題はありませんが、ずっと使い続けるのも申し訳ないと思い、変更するに至りました。

こんばんは、一時期名鉄名古屋本線の狭い範囲で2度も電車に飛び込む事故が発生してどうやったらこのような事故を少しでも防ぐことが出来るか考えていました。

政府は乗降客数5000人以上の条件を付けてはいるものの、頭ごなしに「ホームドアを付けろ」を声高々に言っておりますが、狭くて弱いホームの多い駅にそれをやるのは無理難題も多いのではと思います。

名鉄や近鉄、西鉄などでは優等列車が通過する小駅が多数あり、これらの小駅に可動式ホーム柵を設置しようものなら費用対効果が極端に悪いのは明白であり、別の方法を考える必要があります。

まず一つは本数の少ない一部の地方鉄道ではまだ現役の5分前改札です。

これは国鉄時代の本数の少ない有人駅では行われていました。

画像は高山駅です。5分前改札ではないものの、現在でも列車別改札を行っている一例です。

これを駅務機器遠隔操作システムで自動改札機を利用して応用すればいいのです。

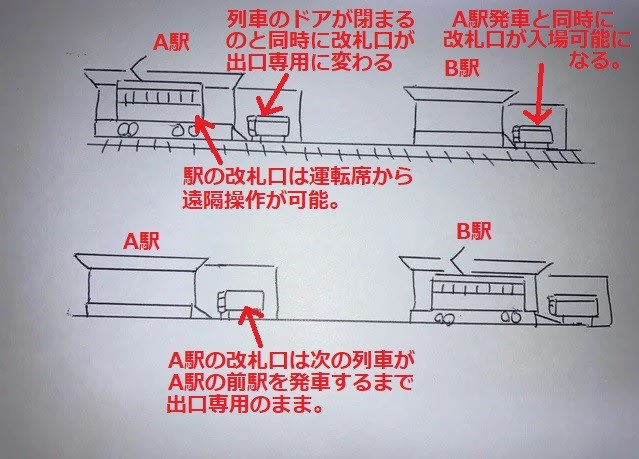

画像は5分前改札の応用ではありませんが、分かりやすくするとこんな感じです。

画像には載っていませんが、「A駅」に発車確認センサーを付けて「B駅」の改札機にスイッチが入るようにします。

これによってホームドアを設置せずとも、ホームでの悲劇を軽減させる事が可能になります。

続いては優等列車停車駅にかかる場合のケースです。

優等列車停車駅の隣の駅などでは最短2分前改札にし、それ以外では改札口を出口専用にするのです。

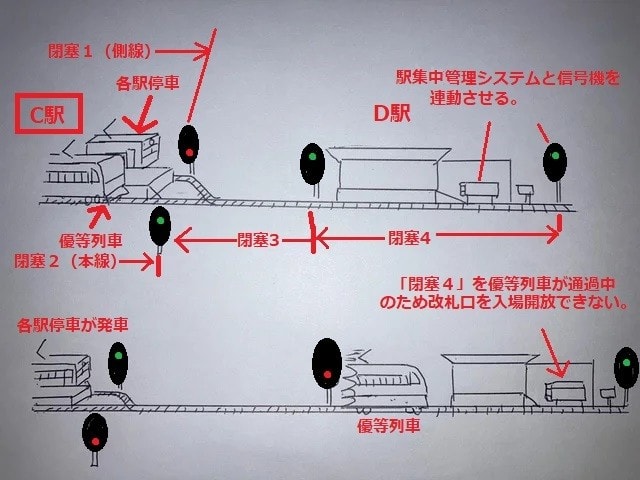

各駅停車が「C駅」を出発するとセンサーが反応して「D駅」の改札機にスイッチが入るのが原則ですが、優等列車が「D駅」を通過していないうちに乗客をホームに入場させるのは危険なので、

この場合は上の画像のように優等列車が通過したのを感知してから改札機を「入場可能」に切り替わるようにします。

「閉塞3.5」となっているのは黄信号を忘れて2つ上の画像の信号を書き損じたものです。申し訳ありません。

この2つの方式は、高架下に改札機を設置してある駅でも有効です。

ちなみにこれらの方法は改札口を上下線分離させないと意味がありません。

高架下や橋上駅でこれをするには改札口の場所が同じでも乗り場ごとに分離させる必要があることから改札機が最低4機必要になるデメリットがありますが、ホームドア設置にかかるコストに比べれば割安で済むのではないかと思います。

もう一つの方法は無人駅における究極の入場規制で、列車が駅に到着したら運転士がリモコンで改札機を操作する方法です。

これにはデメリットがあり、乗客の乗り降りに時間がかかりすぎてしまうことです。

利用者のあまりに少ないローカル線(優等列車のない路線も)にはこれでもコスト高になり、お勧めできません。

こんばんは、ミュースカイが登場して間もなく20年が経とうとしていますが、以前、車両を置き換えるのに全て共通化しようという案を出しました。

今回の置き換え車両のメインコンセプトは「アメリカン・ヴィンテージ」です。

今回は外観とカラーリング、なぜ阪急との車両共通化なのかを話していきたいと思います。

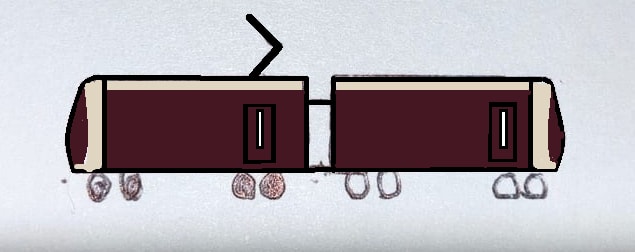

私自身絵の才能がないので掲載するのもはばかられるほどのヘタクソな絵ですが、ご勘弁ください。

外観上はかつてアムトラックで活躍していたメトロライナー電車です。

正面から見るとその丸パクリですが、細部を見るとどこか日本仕様になっていたり、新技術が入っていたり、どこかアメリカらしさが潜んでいるところを目指して描いております。

ここからは阪急とは切り離して話しますが、1960年代から80年代の日本にとってアメリカは憧れの国でした(80年代中ごろになるとその憧れは徐々になくなっていったが)。

愛知県も自動車産業を中心としてモノづくり産業で発展を遂げていきました。

当時の愛知県民がその頃のアメリカに憧れていたのかはわかりませんが、1960年代の愛知県はもとより日本とアメリカが似たような夢や希望を持っていた時代でした。

そのために日本とアメリカがそれぞれぶっ飛んだものを作っていました。

それが今では法律や安全面などでそのような物を作るのが困難になっていきました。

名鉄も小田急も前面展望車をほぼ作らなくなったのもそのような理由があるのだろうと思います。

そう考えるとその限られた範囲、名鉄という企業が車両を今後どのようにしたいかを一個人なりに理解し、その限られた中でどのように人を引き付けられる車両にしていったらいいかを考え出した案がメトロライナーのような車両です。

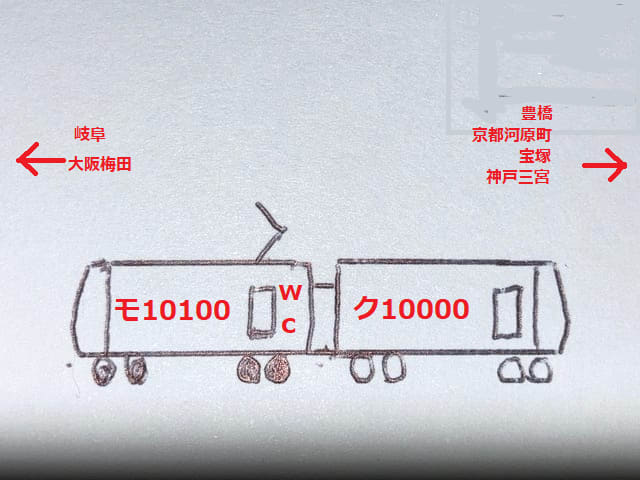

上の絵は名鉄と阪急の車両にしておりますが、メトロライナーの丸パクリ感を出しつつも名鉄と阪急のそれぞれの個性を残してあります。

なぜここで名鉄と阪急を引き合いに出しているかと言うと、名鉄と阪急(京都線用は除く)車両寸法が最も近いからです。

阪急標準車体寸法は「19000×2750×4095」で、阪急車でも車体幅は2730mmなので、名鉄も特例であればこの寸法での投入も出来るのではないかと思います。(ただし、新阪急標準車体寸法化が完了するとこの案は頓挫するか今度は名鉄が車両限界拡幅をしなければならなくなるが、名鉄とほとんどの関西私鉄との車体共通化は期待できる)

と言っても、当然軌間が違うため、これも台車さえ履き替えれば問題がないように共通化させます。(台車を狭軌と標準軌の違い以外極力共通化させる、名鉄車は空気ばねの位置を標準軌対応にする等)

以上のことは一般車同士にも言えることです。

当然上記の特別車も名古屋市交通局や阪急などと同じタイプの可動式ホーム柵を設置しようとするなら現在名鉄が所有している特別車はすべて置き換えなければならず、名鉄の特別車にも一般車とほぼ同じ寸法の投入が必要になります。

車両のコストダウンを考えるなら大手私鉄同士車体共通化を図り、寸法も出来る限り同一にしたほうがいいと思います。

ちなみに鉄道ファンなら知っていると思いますが、阪急車に「モ・サ・ク」はつきません。また、両社とも5桁の形式を所有したことはなくこの通りの形式になった場合、両社とも初となる。

(ちなみに両社とも5桁の形式を出したことはないが、阪急の場合はその理由を公表している。)

1扉にした理由ですが、

2扉のままでは名鉄の特別車の定員を大幅に削減しないといけなくなるからです。

またここでは描いていませんが、側面行先表示器は1扉であることを生かしてドア付近上部に設置します。

以下の5点の絵も下手過ぎてお見せするのも恥ずかしいですが、カラーリングの案として見ていただければ幸いです。

まず阪急車です。言わずもがなです。阪急は人一倍このカラーリングにポリシーを持っているため、この色から変えることが出来ません。

続いて名鉄車です。一つ目の案はメインコンセプトにのっとり、出来る限りアムトラックのメトロライナー(電車末期)の色を再現したカラーリングです。一番上の画像の正面がこの色です。

もう一つは現在の2200系の色に合わせたカラーリングです。

3つ目は顔は上と同じブラックフェイスですが、窓回り以外登場時のメトロライナーに合わせ、さらに下部に赤いラインを引いています。

4つ目ですが、上と同じですが、顔も含めて登場時のメトロライナーに近づけていますが、可動式ホーム柵対策で上に赤いラインを引いています。

ちなみに下2枚の画像のドア位置が違うのはのちに投稿するプレミアム特別車の物をそのまま使用してしまったのが理由です。

次回は最初の画像に日本では見慣れないものがいくつかありますが、それについて説明したいと思います。