これまでスーパーラドの記事を多く投稿してきたが、肝心のSRAの作り方を説明してこなかった。 SRAを発明発見された先達への遠慮がそうさせていたし、自分でも今一、機能性についての自信が持てなかったから。

昨日のQSOテストで送受信ともに自信が持てたので、SRAの作り方について書いておこうと思う。

先達のSRAサイト:

SRAとはどんなもの?

波長の長いHF(短波)を送受信するに当たって必要になるアンテナの大きさは、7Mhzの場合で、1波長=約40m、半波長=約20m、1/4波長=約10m、と結構長いものになる。 3.5Mhzとなると、その倍の長さになる。 多くのアマチュア無線家は、その長さにもめげず、長いワイヤ製のアンテナを庭や屋根の上に張って楽しんでおられる。 それができる人たちは良い。 が、広い庭も屋根もないアマチュアにとって福音となるコンパクトなアンテナの一種がSRAである。 例えば、7Mhz用のスーパーラドの長さは約30㎝(メートルではなくセンチメートルですよ)、太さは直径約6㎝です。 私のようなアパマンハムにとっては救いの神です。 作るのも簡単です。 微調整がちょっと難しいですが、ワシのような素人でもできました。

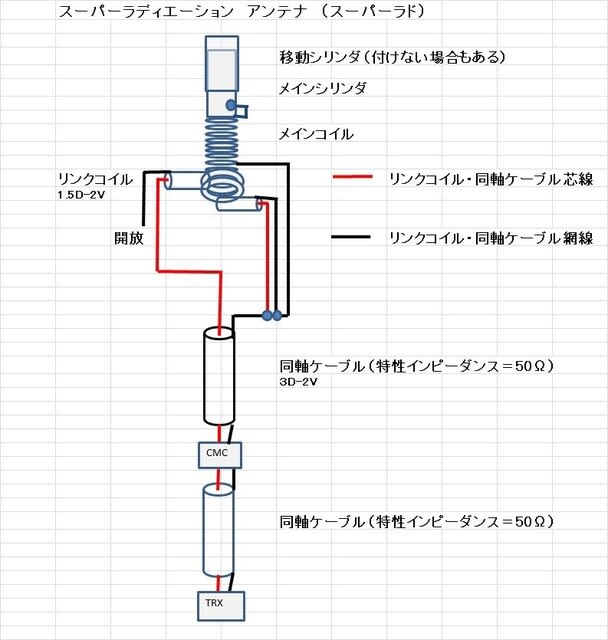

(右クリックで新しいタブで開くと図を拡大できます)

SRAの構造図

SRAの構造図  製作例シリンダタイプSRA

製作例シリンダタイプSRASRAとは:

上の写真は、シリンダタイプのリンクコイル式SRAの構造図です。 シリンダ部分をディスクにしたディスクタイプSRAというのもあります。 シリンダに同調周波数調整用の移動シリンダを付けたものもあります。 製作例の写真では移動シリンダが付いています。 移動シリンダを上下させると同調周波数を上下に微調整することが出来ます。 共振コイル(L)とシリンダやディスクの容量(C)、浮遊容量(C)を同調させることで電波の放出・受信を行う仕組みです。

構造: (7MHz用で説明)

リンクコイル: 1.5D-2Vを2回巻、メインコイルの下で近接させる。 メインコイルにタップを出して同軸ケーブルの芯線(+)を繋ぐ方法もある。

メインコイル: 0.9mm径のホルマル線をφ6㎝のボビンに57~59回巻き。1.5~2㎜間隔、スペース巻き。 同調調整のため巻き数を加減する。ワシの写真では59回巻になっておりました。 ホルマル線はポリウレタン線、リッツ線、Lanケーブルのツイスト線、等で代替可能。 放電防止のためメインコイル上端はシリンダと導通させる(接続する)。 メインコイル上端の1巻目はシリンダ端に密接並行させる(これ重要)。 コイル下端はリンクコイル網線と接続。

動作:

リンクコイル、メインコイル間で相互電磁誘導が起こり、電磁誘導による磁束が渦電流をシリンダ上に発生させる。 渦電流による電流の移動により電磁波がシリンダ上に励起され、励振する。 受信時にはこの逆の現象がおこる。 小電力5W程度で送信テストすると、横に置いた蛍光灯、5W用、が点灯する。

重要な動作:

コイルの(インダクタンス)は、シリンダの容量(キャパシタンス)、自己の線間容量、周辺の浮遊容量と結合し、「自己共振」という共振状態を作り出す性質がある。 この自己共振状態は並列共振状態である。この並列共振状態で働くように作るのが最も強力なSRAを作るコツなのである。 並列共振状態では、共振周波数点でインピーダンスのR成分がピークを示す。 この共振周波数においてはVSWRが必ずしも最低点とはならないことが多い。

VSWRが1.0を示すためには、インピーダンスのR値=50Ω(同軸ケーブルの特性インピーダンス)、X値=0となるようにSRAを調整せねばならない。

注意が必要なのは、並列共振周波数の前後には直列共振周波数点が1つづつ発生することである。 直列共振周波数点ではVSWRグラフが最低点を示すので、誤ってこちらでアンテナ調整をしてしまうことがある。 この調整でも、そこそこ使えるアンテナにはなるが、ベストの状態ではない。

ピークのインピーダンスR値を50Ωに調整していくと、VSWRの最低点が共振周波数に近づいてくる。 nanoVNAのグラフを見ながら、コイルの巻き数、巻きの間隔、リンクコイルの巻き数、リンクコイルの位置、などを調整してVSWRが自己共振周波数点で最低となるようにするのである。

一旦この調整ができた後にアンテナを高く上げたり、長い同軸ケーブルに換えたりして自己共振周波数がズレた場合に、はじめて移動シリンダを上下して微調整を行うのである。

サイズ:

メインコイルを巻くボビン:PVC直径6㎝ 長さ約30㎝(シリンダ内を空芯にする場合はもっと短くても可)。 ポリプロピレンが最も良いとされている、が、多くはPVCで製作。

シリンダ:アルミ板 T=0.2㎜、長さ10㎝。移動シリンダは同サイズのものをシリンダ上に被せる。 長さは同じ。 銅板、PVC上にアルミ箔でも代替可能。

メインコイル: ボビンに57~59回均等巻き。 間隔1.5㎜~2㎜。 調整項目である。 巻いたコイルの長さ約10㎝~11㎝。

サイズの法則: (目安であり厳密ではない)

メインコイル長≒メインコイル直径x2

メインコイル長≒シリンダ長≒移動シリンダ長

注意:

調整テスト時には5W以上の電力を入れないように注意!

高電圧になる部位があります。

また、高電圧による渦電流、電磁波は目を傷める原因になるそうです。

調整:

nanoVNAなどの計測器で計測しながら、共振周波数を目標に合わせる。

共振周波数の調整: 最初は移動シリンダ無しで行う。 メインコイルの巻き数を加減して共振周波数を求める。 ほぼ決まったら移動シリンダを被せ、上下することで共振周波数を左右できる。

共振周波数の決定: よく使う周波数帯の中央よりやや下くらいに共振点(R=50Ω、X=0の点)を持ってくるように決める。

・CMCを入れると共振周波数は右(高い)方に約150kHz移動する。

・高く架設すると共振周波数は右(高い)方に移動する。

・移動シリンダを短く縮めると共振周波数は右(高い)方に移動する。

・移動シリンダを長く伸ばすと共振周波数は左(低い)方に移動する。

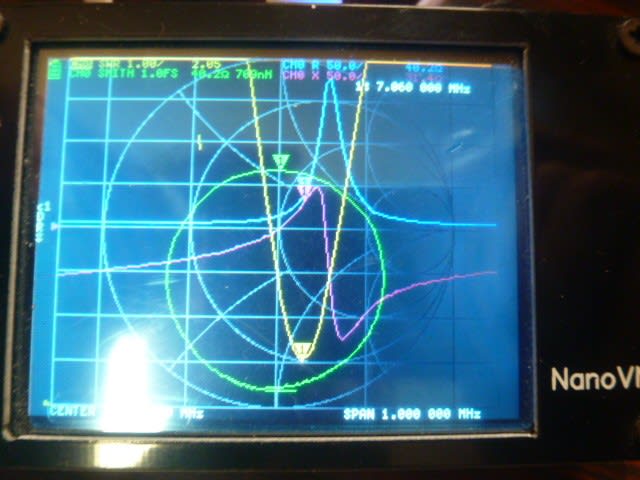

計測例(nanoVNA画面):

R(レジスタンス:水色のグラフ)、X(リアクタンス:ピンクのグラフ)、インピーダンス=R+Xjで計算、VSWR(黄色のグラフ)、スミスチャート(緑色のグラフ)が一目で分かる。 ちなみにVSWR<=3の帯域幅はこの例では約130KHzです。

R(レジスタンス:水色のグラフ)、X(リアクタンス:ピンクのグラフ)、インピーダンス=R+Xjで計算、VSWR(黄色のグラフ)、スミスチャート(緑色のグラフ)が一目で分かる。 ちなみにVSWR<=3の帯域幅はこの例では約130KHzです。調整の仕方:(写真を右クリックで新しいタブで開いて大きく見えるようにする。)

このグラフでは、自己共振周波数はVSWRの最低点ではなく、R=170、X=0、7.120Mhz辺りにある。 VSWR最低点は7.060MhzでVSWR=2.05となっている。 これでも使えることは使えるが、飛びは恐らく今一かも。

まず、メインコイルの巻き数を少し加減して自己共振周波数(X=0となる点)を7.010Mhzくらいに下げる(左にずらす)。 次に、X=0点でのRの値を見る。 これがこの点でのインピーダンス値(Z=R+0j、つまりZ=R)である。 その点でR値が50Ωとなるようにインピーダンスマッチングさせれば、自己共振周波数=7.010Mhz、VSWR=1.0に限りなく近い状態となる。 50Ωというのは使う同軸ケーブルの特性インピーダンスが50Ωであるからで75Ωの同軸ケーブルを使う場合は75Ωが目標点となる。

インピーダンスマッチング:

1)アンテナ直下でインピーダンス=50Ωとなるようにアンテナを調整する。 2)次に、使う同軸ケーブル先端に50Ωの抵抗部品を繋いで計測しR=50Ωとなるように調整する。同軸ケーブルの調整とは長さを変化させることに他ならない。

3)同軸ケーブルを繋いだ状態で計測し、アンテナ・システム・トータルでR=50Ωになるように調整する。

リンクコイルの調整:メインコイルとの間隔(1㎝以下)を加減することでVSWR、帯域幅を微調整する。 間隔を広くするとVSWRは下がるが帯域幅が狭くなる。 リンクコイルも可動式にしておくと良いかもしれない。 ワシのは固定にしてあるが・・・

架設: 地上高4mH~6mHで十分に機能する。 送受信の信号の強さに驚く。

ポールは金属以外のものを使うのが重要です。 アースは特に付けていない。 CMC(Common Mode Chalk)は必須です。 回り込みやノイズの受信を軽減します。 入れるとノイズレベルが一気に下がります。 CMCを入れる場合、同軸の長さによってはコブラアンテナと化す場合がある(同軸輻射する)ので要注意。

グラスポール上のリンクコイル式SRA

グラスポール上のリンクコイル式SRA工作は簡単ですので、一つ作ってみると楽しいですよ。 測定、調整のためには、nanoVNAを一つ購入すれば万全です。 ¥6KくらいでAmazonで買えます。 次は3.5MHz用を作ります。