直径26㎜のPVCパイプにLanケーブルのツイスト線を13回密巻したら(下記写真) 面白い現象に出くわした。 nanoVNA画像は4段純伝送線路トランスの1対16(4段目)端子にアンテナのメインコイル下端を接続して計測している。

φ=26㎜のPVCパイプにLanツイスト線を13回密巻

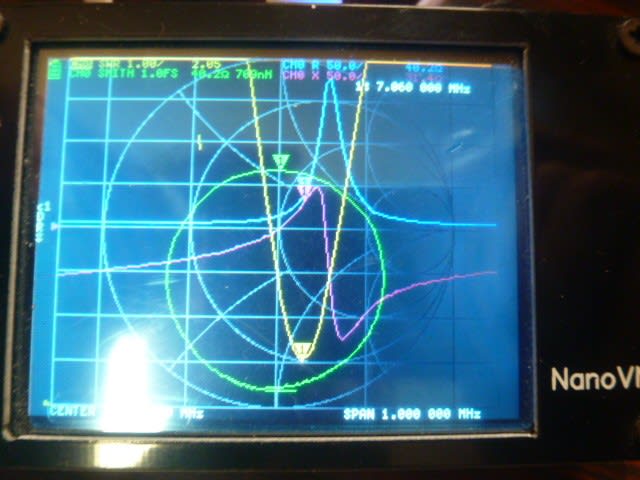

φ=26㎜のPVCパイプにLanツイスト線を13回密巻nanoVNA画面を見ながら調整をするのだが、下記のような画面が表示された。

Sweep範囲は1MHz~100Mhz、黄色いグラフはVSWR、青いグラフがインピーダンスのR成分、ピンクはインピーダンスのX部、ピンクのグラフが垂直になりゼロを通る点が共振周波数である。 その点でのR成分がピーク値を示せば、その周波数で並列共振することを表す。 この点が目標とする周波数となるように、つまり、そのバンドでのCWとSSB使用帯域の中央付近に来るように、コイルを巻くのである。

黄色いツララが2つ

黄色いツララが2つ共振点が3つ表示された。 1番左の共振点は並列共振状態であるが、目的とする周波数ではないので無視。 次の2つの共振点はVSWRが2以下なのでマルチバンドとして使用可能ではないか、と考えた。

左側のツララのVSWR最低点の周波数は18.000Mhz、右側のツララのVSWR最低点の周波数は50.000Mhzであったので気を良くした。 それぞれをセンター値とし、Spanを4MhzとしたnanoVNA画像表示してみた。

以下のとおり; (画像を大きくしたければ、右クリックで新しいタブで開くを選択すると大きく表示できます)

Center=18.000MHz、Span=4MHz、VSWR=1.8位、18.068Mhz~18.186MhzのVSWR<=2.0

Center=18.000MHz、Span=4MHz、VSWR=1.8位、18.068Mhz~18.186MhzのVSWR<=2.0このグラフの形はどちらかというと直列共振の垂直モノポールのものかもしれない。 4段純伝送線路トランスの下に6mの同軸+CMCがついているので、ひょっとするとそれでコブラアンテナ化して直列共振しているのかもしれない。

が、それでもアンテナとしては機能するのなら十分だ。 バンドによって共振の形態が異なるというのも面白いじゃ~ないですか。

Center=50.000MHz、Span=4MHz、最低VSWR=1.4位、50.000Mhz~50.200MhzのVSWR<=2.0

Center=50.000MHz、Span=4MHz、最低VSWR=1.4位、50.000Mhz~50.200MhzのVSWR<=2.0こちらグラフの形は正に並列共振を表すものである。 R=50Ω、X=0Ω、VSWR最低点はX=0Ω点で1.4、共振周波数は50.100MHz辺りにある。

CWとSSBの帯域をカバーできる。

家庭内EMI、TVIを避けるためと目を守るため、無線機出力を最低の5Wにして、PTTボタンを押すと、無線機SWR計は18MHzも50MHzも全帯域で3.0以下だったのでマルチバンドで送信可能と判断した。

なにか聞こえないかと実際にチューニングしてみたが、ノイズ以外は何も聞こえてこなかった。 50.110MHz付近でビーコンのようなピ~ヒョロというノイズは聞こえてきた。 50MHzはVHFなので、もっと高く上げないと聞こえないのかもしれない。 バンドスコープのノイズフットはレベルをMaxの3にしても短いので、ノイズもろくに聞こえてこない状態である。

Eスポは結構活発なんだけどなあ~・・・もともと出演者の少ないバンドの様なんだが・・・

♪~今はもう冬、誰もいない空~♪~

50MHzと18MHzのマルチバンドSRAが一応完成した。 なんか得した感じだ。

Lanケーブルのツイスト線は2本の線を撚りあわせてある。 これを1本の線として使うためには、両端の被膜を剥き、中の撚り線同志をしっかり熱して確実に半田付けする必要がある。 最初Lanケーブル1本線でコイルを巻いたがR値が小さすぎてグラフに現れなかったので、2本ツイスト線に切り替えたらR値がピークを示した。

SRA製作について:

SRA製作のコツは、コイルのインピーダンス(抵抗値)を如何に自在に作るか、にあります。

インピーダンスは、Z=R±Xj という複素形式で表現され、Rが実抵抗値レジスタンス、Xがリアクタンスで、Xの値の+が(誘導性の抵抗値)、-が(容量性の抵抗値)といいます。 単位はすべてΩです。

SRAはコイルを主体とした回路で、コイルのもつインダクタンス(L)と浮遊容量であるキャパシタンス(C)および抵抗値(R)で構成されるLCR並列共振回路です。 浮遊容量を勝手に組み込むため周囲のC成分に非常に敏感に反応するので調整に苦労します。 特にボディーエフェクトに敏感です。

コイルは自己共振すると並列共振の性質を持ちます。 これがnanoVNAでみると下の写真のような形で現れます。 直列共振のアンテナを作ったと思っていても勝手に自己共振し並列共振のアンテナとなっていることもあり得るのです。 例:マイクロバートが並列共振していた、とか・・・

特徴は、

自己共振周波数はピンク色(リアクタンス)の曲線で縦の線となり、中心線(0点)と交わる。 その周波数での青色(レジスタンス)値Rがピークとなる。 黄色のグラフはVSWRでR=50Ω、X=0、となる点で最低値となる。 緑色の円はSmithChartで円の大きさはVSWRの値と連動する。これは小さいほど損失が少ない状態を示す。

(グラフは、横軸が周波数、縦軸はパラメータで指定した値で表示される)

並列共振状態のグラフ

並列共振状態のグラフこのグラフを表示しながらR値(青いグラフのピーク)が50Ωとなるようにアンテナを調整するのである。 このことをインピーダンスマッチングとかインピーダンス整合とか言う。 調整は主にコイルの巻き直しである。 他のインピーダンス変換手段もあるのでそれを使う場合もある。 例:トランスマッチ、多段純伝送線路トランスによるインピーダンス整合、リンクコイルによる整合、他。

最初は、上のグラフのように、R=50Ωとはならないことが多く、VSWR最低点も共振周波数からは離れていることが多い。 これをピークが50Ωになるように近づけていくと、VSWR最低点も共振周波数に近づいてきて、共振周波数=VSWR最低周波数となり、完璧なアンテナとなる。

ピッタリ調整された状態だが、

ピッタリ調整された状態だが、SmithChartが左上部に位置していることから、まだインダクタンスが勝っており、あと少しの容量性リアクタンスを追加すると完璧になる。 が、VSWRが2以下なので、この状態で、十分使い物になる。

製作時に関連するコイルのR値は下記の総合値である。これを加減してR=50Ωを達成する。 コイルはR値の他に容量性Cも増減させるのでVNA画像を見ながらの調整となるのである。

・導線自体の金属抵抗、金属によって抵抗値が違う。

細いほど抵抗値は大 コイルの線径の選択が重要。

・導線の表皮効果 電流が金属表皮を流れようとすることで抵抗値が増す。

リッツ線が表皮効果を小さくする。リッツ線で効果が大きいのは数Mhzまでと言われる。

・巻き線の隣接効果 巻き線の間隔が近いと隣同士の線が作る磁界が

影響しあって抵抗となる。 蜜巻きほど隣接損失は大、スペース巻きは小

・渦電流損 磁束が渦電流を作る際に生じる損失。 金属板の形状に関与?

・コイルにタップを出して給電する場合、端よりも中央寄りの方がR値が高くなる。

・その他、電流を流れにくくするものがR値を増やす。

後日追加:

12月25日11時ころ: 今日はクリスマスだ。

宇宙天気予報によると;

・Eスポ やや活発

・デリンジャー現象 やや活発

18MHz帯をワッチしていたら人の声がはっきりと聞こえてきた。

強度計は53位までしか振らないが声はノイズなしではっきりと聞き取れた。

これはクリスマスプレゼントかも・・・

・JA4xxx 山口県山口市 54/ @18.155 MHz

・JJ6xxx 福岡県糟屋郡宇美町 53/ @18.114 MHz

50Wで返信してみたが届かなかった。 無線機SWR計は3+αだったが

Hi-SWRは出なかった。 安心して送信もできるまでもっていきたい。