2月に航空無線通信士を札幌の会場で受験しました。

この資格は将来エアラインで飛ぶためには必須であり、また就職活動でパイロットのポジションに応募する際の条件の一つです。

この国家試験は年2回(2月と8月)行われ、科目は無線工学、電波法、英語、電気通信術の4科目。たかは、航空特殊無線技士の資格を持っているので(昨年夏に受験)電気通信術は免除です(過去の記事)

年2回しか開催されないので、自分の年間計画の中で非常に重要なイベントと認識していました。

この試験を打破する方法は大きく3つあると思います。

1)イカロスアカデミーや(財)無線協会主催の認定講習を受講:16日間 約25万円・・・(汗)この認定講習を受ければ国家試験は免除される。各科目の修了試験に合格すればOK(悪く言えば、お金で免許を買う感じ?!)

2)イカロスアカデミーや航空博物館主催の直前対策セミナーを受講:両者2日間コース イカロス 無線工学 直前対策セミナー<2.8万円>、航空博物館<無線工学+電波法>7,000円

3)完全独学

とりあえず、どんな試験内容なのか?!訓練生の先輩からいただいた過去問集や教科書をパラパラとめくってみた。

ん~~ 無線工学・・・・チンプンカンプンです 解説を読んでも・・・意味不明

解説を読んでも・・・意味不明

ということで、3)完全独学は消えた

電波法は頻出する条文の読み込み+過去問の読み込みで何とかクリア出来そう。

英語は、その昔留学経験もあるし、英語を使って一応仕事をしていたので、問題なさそう。

ボトルネックは無線工学!!!

1科目のために16日間+25万円は、さすがにもったいない。16日間も札幌から離れ教官の講義を聞けないのは痛い。加えて、2月不合格だとしても8月に再チャレンジ可能と考えて、選択肢1)は外した。よって、イカロスの無線工学に特化した無線工学直前対策セミナーを受講して乗り切ろうと決断

イカロス直前セミナー(@東京)は本試験の約1カ月前に行われた。講師の方は羽田など管制システムに携わる現役の方で、折々話してくれる現場の小話は面白いんだけど・・・肝心の無線工学の講義内容は・・・やはり難しい。一応、事前に過去5回分の過去問を解いたというか、過去問集にある解説を分からないながらも読んで臨んだのだけど、頭がついていかないい。講義内容の理解度は40%といったところ。

それでも講師の方は合格させてやるぞ!という意気込みはあった。特に参考になったのは、過去問の傾向分析。過去問から出題率は平均60%程度 70%が合格ラインなので、+10%引き上げるためにどの分野を勉強したらいいのか?!きちんとフォーカスしてくれた。後々考えてみると、結構大きかったかな。2日間講義を受けて、何が一番良かったかというと、無線工学に対するアレルギーが取れたこと。

航空博物館の直前セミナーの存在は後になって知った。。。2月から新たに訓練生として加わったN君が以前受講したとのこと。その時に使用したテキストを譲ってもらった。このテキストが素晴らしい!!特に無線工学の解説ノートは、”最大限” 初歩的なことから解説されていて、さらに問題集にあっては、各テーマ毎にうまくまとまっている。問題も易しい問題から徐々に難易度が高い問題へと並べられている。その解説も丁寧で分かりやすい。言うことなし!ということで、イカロスのセミナー受講後はひたすら航空博物館の無線工学問題集を解きまくった。ファミレスのドリンクバーに通いながら・・・問題集3回くらい回した。

試験予習時間の重み(試験3週間前から本格的に予習開始)

試験1週間前まで1日平均1.5時間=>無線工学のみ

1週間前から3日前まで1日平均4時間(早朝2、晩2)=>無線工学のみ

試験2日前はフライトスクール休んで1日ファミレスにこもる 8時間(工学6、電波法2)

試験前日 12時間(工学6、電波法6)←ほぼ徹夜(涙)

英語予習ゼロ

本試験直後の自己採点結果は、工学90点!!! 電波法70点(あぶねぇ) 英語90点

無事に合格!!!ふぅ

いやぁ、工学やり過ぎた感じ・・・試験では簡単に思えたのでした。もう少し電波法に時間をかけるべきだったかな。

時間、お金に余裕がない場合は、航空博物館の直前セミナーがおススメです。そして、早めにこの資格を取ることが重要だと思います。

電波法はひたすら、過去問+頻出する条文を声を出して読み込む!!

工学は航空博物館の問題集をやりこめば大丈夫!

航空無線通信士の資格は、4級アマチュア無線相当の操作も行えるとのこと。友人の叔父さんがアマチュア無線をやっているので、いつか体験してみたい

免許証が届きました。光があたると、富士山が浮かび上がる。

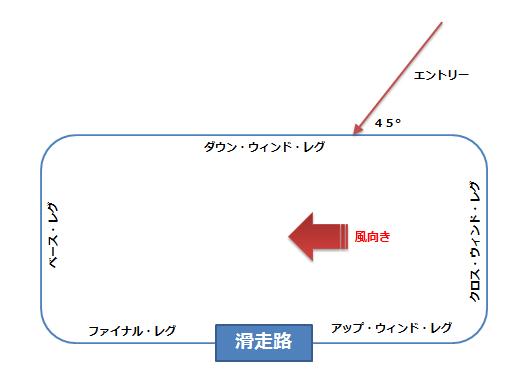

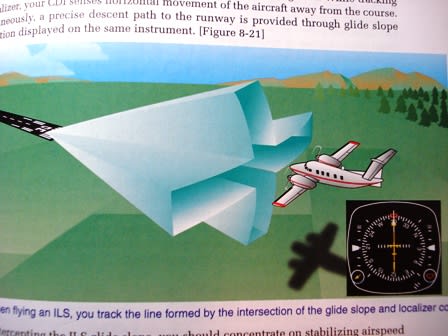

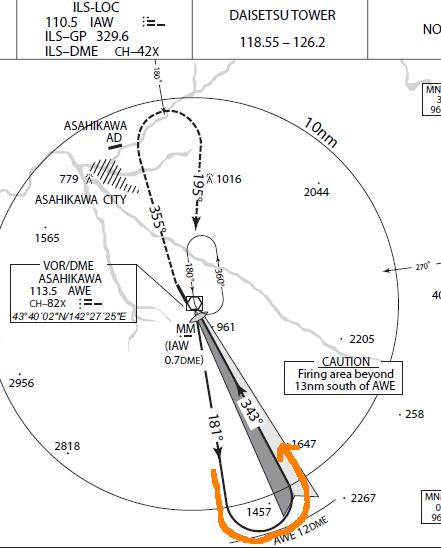

気持ちいい晴れ間の中、旭川空港でタッチアンドゴー(離着陸)訓練を行った模様をシェアします。

気持ちいい晴れ間の中、旭川空港でタッチアンドゴー(離着陸)訓練を行った模様をシェアします。

、本格的に飛び始めました

、本格的に飛び始めました

明日は同じ風向・風速ってことはない。高度によっても風のトレンドは違う。例えば、上空5,000フィート(1,500m)の風と空港(地上)の管制官が伝えてくれる風は違います。空港の管制官が伝えてくれるのは、滑走路から高さ10M(33フィート)の平均風速です。一般的には地上に行くに従って風速は弱まります。もちろん、地上の風の情報は参考にしますが、上空で読んでいた風から着陸に向けて徐々に調整(調整幅を狭めていく)していく必要があり、この調整率が何とも難しい・・・

明日は同じ風向・風速ってことはない。高度によっても風のトレンドは違う。例えば、上空5,000フィート(1,500m)の風と空港(地上)の管制官が伝えてくれる風は違います。空港の管制官が伝えてくれるのは、滑走路から高さ10M(33フィート)の平均風速です。一般的には地上に行くに従って風速は弱まります。もちろん、地上の風の情報は参考にしますが、上空で読んでいた風から着陸に向けて徐々に調整(調整幅を狭めていく)していく必要があり、この調整率が何とも難しい・・・

6月なんだけど。

6月なんだけど。

解説を読んでも・・・意味不明

解説を読んでも・・・意味不明