3年前のあの恐怖、驚愕、怒り、そしてこれで原発は終わったという共感・・、それらはどこに行ってしまったのだろう。3年前の確信と、いまの現実のあまりの違いに多くの人々が落胆と喪失感ともどかしさを味わっているのではないだろうか。この3年間を振返りつつ、明日を見つめて少し考えてみたい。

自分に問う!この3年間は何だったのか

この3年間は、それまでの数十年とは比べものにならないくらいの密度で走り続けてきた。e シフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会)の立ち上げ、東日本大震災つながりぬくもりプロジェクトの立ち上げ、eシフトブックレットの創刊、緑茶会(脱原発政治連盟)の立ち上げ、原子力市民委員会の立ち上げ、市民電力連絡会の立ち上げ・・そして会社の仕事としても新電力(仮称エナジーグリーン・パワー)の設立へと・・いったい3年間にどれだけやってきたかと驚く。

もっと細かく言えば、eシフトとして800人規模を含むいくつもの集会を実現したし、2012年の「さようなら原発1000万人アクション」主催の10万人集会の準備にも参画した。「つながりぬくもりプロジェクト」では2011年の4月頭には南三陸町や陸前高田市に入り、避難所をまわった。被災地にはその後何度も赴き、総額で1億円近い寄付を集め、およそ200ヶ所に太陽光発電や太陽熱温水器を設置した。

eシフトブックレットは『原発を再稼働してはいけない4つの理由』からはじまり、5冊目を超えた。テーマは発送電分離、東電解体、原発ゼロノミクスと展開し、そして5冊目は福島原発事故がもたらした放射能被害と地域社会、経済、家族関係の破壊を直視した『子ども被災者支援法と避難の権利』を出した。いま第6冊目は「原子力規制」の問題をあらためて掘り起こそうとしている。

緑茶会は脱原発を実現するには政治の舞台で方針の決定が行われることが不可欠ということと、棄権する有権者のあまりの多さが自民党の一人勝ちを招いているということを訴える意味でつくったもの。候補者側には乱立でなく共闘をと呼びかけているが、その困難さよりも有権者が棄権しなくなることが政治を変える大きな力なのだが、有権者自身がそれに気づいていない。

原子力市民委員会は、たまたま高木基金の企画会合に出たことがきっかけだ。そのときの私の提案が事実上採用されたという責任上、これは知らん顔できない・・という思いで取組んでいる。専門的で細かなところにこだわり、表現方法の一字一句に頑固にこだわり続ける「学者」という種類の人たちとの共同作業は、ときには猛烈なボリュームで私の時間を使わざるを得ない。かつて「市民事故調査委員会」を立ち上げて神経をすり減らしたような、緻密で深い、そして重たい仕事であった。

「脱原子力政策大綱」はまとまったが、これが世の中の人に知られ、活用され力を持つにいたるまでには、まだまだエネルギーの投入が必要だと感じている。ただ、よく読んでいただけばわかるはずだが、私たちにとっての羅針盤、あるいはものごとを評価して行く上での「ものさし」ができたと思う。

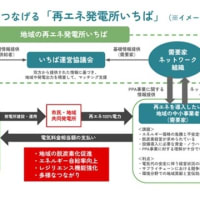

市民電力連絡会はeシフトブックレット『脱原発と自然エネルギー社会のための発送電分離』をきっかけに誕生した。出版記念セミナーのおりに「市民の電事連」をつくろう!とぶち上げ、その後いろんな集会や会合で「あれはいつできるの?」と問いつめられ、いわばニーズに押されて誕生した。設立に奔走したYさんの力に追うところ大だが、首都圏中心だが実にたくさんの実力者が集まり、現在開催中の連続講座は毎回満員御礼となっている。

ちなみに、このあと全国規模で生まれた「ご当地エネルギー協会」とは兄弟(姉妹?)のような関係であり、相互リンクし協力しあう関係にある。

関連して電力システム改革も大きな課題で、冒頭の紹介には入っていないが「電力システム改革市民委員会」というのもできている。この間の電気事業法改正案の審議を追ってきたが、再生可能エネルギーがきちんと発電できて、きちんと小売供給できる仕組みにするにはまだまだ道のりがあると感じている。

この4月に開催された「脱原発フォーラム」は、緑茶会と原子力市民委員会の活動の両者がシンクロするような場にもなった。ここでは同時に、否が応でも「原発代替エネルギー」や「原発のない暮らし」がテーマになり、市民電力連絡会にもつながっている。私自身のやって来たことが、すべて一つの方向性でつながっており、関連性を持って進んできたことが証明されたようなイベントだった。

耳を澄ませて「天の声」を聞く

本当に密度の濃い3年間で、どうやら身体は疲れきっている。振返ると、普通はこんなにたくさんのことを同時並行でやるなんてできないだろうと我ながら思う。普通はここで立ち止まって、少し整理をして、枝葉を切り落として「幹」を太く育てるところだろう。しかし、考えてみてもほぼ何も切り落とせない。どれを切り落としてもバランスが悪い。むしろ全体の成長を阻害する・・。

そればかりか、集団的自衛権の閣議決定強行姿勢に見られるように、現政権の強硬な外交姿勢、改憲への執念、一方で集団的自衛権や沖縄での辺野古埋立ての強行などのアメリカ依存(意識の分裂)、国民の経済的格差が拡大していることなど知らん顔の消費増税と法人減税、底なしの金融緩和策と円安誘導(理念に惑わされた現実逃避)、被災地復興や被災者支援を軽視するオリンピックやカジノなどゼネコンバラまき政策(先読みなしの支離滅裂)・・などを目の前にすると、それも取組むべきだろうと心の声がする。

しかし際限なく広げてしまうと、本当に身体が持たない。唇を噛み締めながら、はやる心を抑えているのだが、それにしても脱原発一本でも、仕事はもっともっと増えそうなのである。

この5月、私が副社長をつとめるエナジーグリーン社では「地球温暖化と私たちの課題」と題するセミナーを行った。自社が取扱っている「グリーン電力証書」に存在意味をもたらす大前提は地球温暖化の深刻化だが、福島原発事故後その問題意識は社会から薄れつつあり、もう一度その原点に戻る必要があるのではないかという想いからだった。

eシフトでも、この7月30日に地球温暖化問題と原発をテーマとするシンポジウムを予定している。原発再稼働をもくろむ政府や原子力ムラの主張が、またぞろ「地球温暖化対策のため」と強調しはじめたからだ。私たちは再生可能エネルギー普及と省エネルギーの徹底が地球温暖化対策のカギであると言い続けてきたが、政府も電力業界もそのためのインフラ整備などにはのらりくらりと予算を使わない。

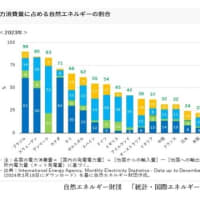

大きなポテンシャルのある再生可能エネルギーが伸びないように牽制をしつつ、やはり原発だ!と復活させる作戦なのは明らかだ。FIT(固定価格買取制度)で政府も再エネ推進をしているではないかとの意見もあろう。しかし、この制度で伸びたのは太陽光、それもメガソーラーが大半である。風力も小水力も地熱もバイオマスもほとんど増えてはいない。そこにはカラクリがある。

カラクリは送電線だ。この所有者は電力会社で、送電線に発電設備をつなぐルールも電力会社が決めている。再生可能エネルギーのために送電線を増強しなければ、電力需要が少ない「辺境」の地に発電設備をつくれば、すぐに送電容量は満杯になるのが当然だ。風力や小水力など、比較的建設期間が短い発電設備でも立地調査や環境アセスメントなど、建設までに3年ほどを要する。より短い太陽光発電が先人をきる形となったのだが、すでにメガソーラーが送電線につないでもらえない状況が起こっている。

まして、これから風力や小水力の計画が立ちあがってきたときに何が起こるか。送電線増強の費用を負担せよという電力会社の要求だ。その費用は数千万円から数十億円に達することもある。一気に事業採算性は悪化し、再エネ事業は潰されるというわけだ。

正直なところ、もうあちらの作戦は見えている。政府が当方の味方であるなら、政治的にそれを禁止すれば良いだけだが、残念ながらいまは原子力ムラに乗っ取られたままだ。「電力システム改革」という錦の御旗のもとでも、新設される送電線の広域運用機関は電力会社と同じ要求をするだろうし、出力抑制や電池設置要求などのハードルをつけて再エネ排除シフトを引いてくるに違いないと私は見ている。

だから、あえて、最も困難な課題である「新電力事業」にチャレンジしようとしているわけだ。発電事業に仕掛けられたワナやカラクリは、発電事業にチャレンジしてみると見えて来た。同じように電力小売にチャレンジしてみないと、新電力事業に仕掛けられたワナやカラクリは見えてこないだろうと思う。

おそらく、このチャレンジは「市民」というレベルではないかもしれない。いろいろな志を同じくする大企業や大組織を味方につけるような大仕事をしないと成就は無理かもしれない。

異常気象と原発再稼働と統一地方選

先週は首都圏でも豪雨だった。雹まで降って、多くの人たちがこの気象は変だと感じているに違いない。この豪雨は梅雨ではなく、上空に寒気が居座っているためだという。マスコミは上空に寒気とまでは言うが、なぜそんなものがいまも日本上空にいるのかは言わない。地球全体のバランスが変わってきたことが原因なのは明らかなのだが・・。

やがて北海道は日本一のコメどころとなり、みかんの産地になるだろう。九州や四国はパイナップルやバナナの産地となるだろう。それはそれで、人間はしたたかに行きて行くだろう。地球温暖化による変化は急激には来ない。変化に追いつけない植物や虫は絶滅もするだろうが、人間や産業活動は適応することも可能なスピードだろう。

人類が責任を押し付けあい、対策に逡巡している間に、もはや平均気温2℃上昇は回避できない段階に入ったという。東京が沖縄になる日は必ず来るということだ。でもそれは2050年かもしれぬ。いまからまだ30年以上ある・・。

ただ、それでも何もしなければ、2050年は2020年となるかもしれない。

原発再稼働というのは、その対策の切り札にはならない。しょせんは40年廃炉の時期をむかえたものばかりで、かつてのように電力供給の30%を支えるようなものには実はなれない。各電力管内で1基か2基を申しわけ程度に恐る恐る動かし、「どうだ原発も動いているぞ!」とアリバイをつくるだけで、温暖化防止の役に立つほどCO2削減はできない。

CO2削減の最大の切札は省エネで、実は3.11以後各企業が実践し効果が証明されている。平均で20%から30%、多いところは50%以上というのもある。その技術に学び、ほとんどの企業が50%以上を達成したら・・凄いことだ。

さらに日本でCO2を一番出しているのは、原発が稼働している頃から電力会社である。原発以外は石炭か石油、天然ガス。電気が大量のCO2を出していたわけであり、これがCO2ゼロになれば、エネルギー消費産業も実はCO2ゼロになれる。

そのカギは原発ではなく再生可能エネルギーだということだ。何度も私が繰り返し主張しているが、日本の再生可能エネルギーのポテンシャルは、エネルギーを湯水のように使う今の状態の日本を4つ分まかなえるほど。技術はすでに完成しており、先に述べた送電線というインフラさえ整備すれば、10年もあればエネルギー構成の大転換は可能だ。

だから本当のカギは、原子力ムラに乗っ取られている政府を奪還することだ。そんな大変なことは無理に決まっていると思われるかもしれないが、これも私が何度も主張していること。自民党の支持率は20%たらず。ほんとうは政権政党とはなり得ないのだ。自民党が政権を握っているのは40%つまり4000万人に上る有権者が棄権をしているため。

小選挙区制という選挙制度が、日本の国民の意思とはまったくかけ離れた政権を誕生させている。だから人々はますます選挙で投票する意欲を失い、棄権し、ますます自民党を助ける。

ただ、有権者の棄権の原因は、もう一つの民主党も原子力ムラに半分乗っ取られているからだ。原発事故後の問題だらけの対策派、ほとんど民主党政権が用意したものだ。2012年の「国民的議論」でかろうじて「原発ゼロ政策」をまとめたが、原子力ムラの激しい横やりで、結局閣議決定できなかった。今の自民党の再稼働攻勢の遠因はここにある。民主党そのままでは、とても脱原発政策など推進できないのだ。

原子力ムラは、自民党は企業による応援、民主党は労組による応援というかたちで支持基盤を押さえている。民主党が惨敗した一昨年の衆議院選挙、そして昨年の参議院選挙とも、どちらも実は「反原子力ムラ」候補がたくさん落選した。多くの有権者が「民主党は嫌い!」と票を入れなかった結果、組織票をなんとか固めた原子力ムラ労組候補が当選し、市民の票に依拠してきた脱原発候補は落とされた。

誰が脱原発で、誰が原子力ムラか見えにくいから、有権者には十把一絡げでダメ出しをされたのだろう。しかしそれでは、私たちはますます政治的な力を失うのである。

そこでつくったのが緑茶会だ。最大の目標は、脱原発なのか原子力ムラなのか区別を示すことにある。衆議院選挙では手も足も出なかったが、参議院選挙では、その区別をかなり見せることができた。ただ有権者の方が、緑茶会を知らず、また区別の意味もあまり理解されず、結局は選挙結果に反映できてはいない。しかし次は、おそらく2年後の衆参同日選だ。きっと今ごろ、6月か7月だろう。

その前に私たち市民側に与えられているのが統一地方選挙だ。国政とどんな関係があるのと思われるかもしれないが、各衆議院選挙区に複数の地方議員を当選させているような得票基盤を持っていなければ、とても国政で勝つなんてできない。小選挙区がA市、B市、C町、D村で構成されているなら、ABCDに各一人、できれば二人の脱原発議員を生み出そう。衆議院選挙のときには、それらの議員の支持者が手を組むのだ。

私はそこに、原子力ムラを市民が大逆転する確かなカギが隠されていると信じている。同じ思いの同志がたくさん現れることを願っており、そういう皆さんはぜひ緑茶会に参加してほしい。

緑茶会

http://ryokuchakai.com

自分に問う!この3年間は何だったのか

この3年間は、それまでの数十年とは比べものにならないくらいの密度で走り続けてきた。e シフト(脱原発・新しいエネルギー政策を実現する会)の立ち上げ、東日本大震災つながりぬくもりプロジェクトの立ち上げ、eシフトブックレットの創刊、緑茶会(脱原発政治連盟)の立ち上げ、原子力市民委員会の立ち上げ、市民電力連絡会の立ち上げ・・そして会社の仕事としても新電力(仮称エナジーグリーン・パワー)の設立へと・・いったい3年間にどれだけやってきたかと驚く。

もっと細かく言えば、eシフトとして800人規模を含むいくつもの集会を実現したし、2012年の「さようなら原発1000万人アクション」主催の10万人集会の準備にも参画した。「つながりぬくもりプロジェクト」では2011年の4月頭には南三陸町や陸前高田市に入り、避難所をまわった。被災地にはその後何度も赴き、総額で1億円近い寄付を集め、およそ200ヶ所に太陽光発電や太陽熱温水器を設置した。

eシフトブックレットは『原発を再稼働してはいけない4つの理由』からはじまり、5冊目を超えた。テーマは発送電分離、東電解体、原発ゼロノミクスと展開し、そして5冊目は福島原発事故がもたらした放射能被害と地域社会、経済、家族関係の破壊を直視した『子ども被災者支援法と避難の権利』を出した。いま第6冊目は「原子力規制」の問題をあらためて掘り起こそうとしている。

緑茶会は脱原発を実現するには政治の舞台で方針の決定が行われることが不可欠ということと、棄権する有権者のあまりの多さが自民党の一人勝ちを招いているということを訴える意味でつくったもの。候補者側には乱立でなく共闘をと呼びかけているが、その困難さよりも有権者が棄権しなくなることが政治を変える大きな力なのだが、有権者自身がそれに気づいていない。

原子力市民委員会は、たまたま高木基金の企画会合に出たことがきっかけだ。そのときの私の提案が事実上採用されたという責任上、これは知らん顔できない・・という思いで取組んでいる。専門的で細かなところにこだわり、表現方法の一字一句に頑固にこだわり続ける「学者」という種類の人たちとの共同作業は、ときには猛烈なボリュームで私の時間を使わざるを得ない。かつて「市民事故調査委員会」を立ち上げて神経をすり減らしたような、緻密で深い、そして重たい仕事であった。

「脱原子力政策大綱」はまとまったが、これが世の中の人に知られ、活用され力を持つにいたるまでには、まだまだエネルギーの投入が必要だと感じている。ただ、よく読んでいただけばわかるはずだが、私たちにとっての羅針盤、あるいはものごとを評価して行く上での「ものさし」ができたと思う。

市民電力連絡会はeシフトブックレット『脱原発と自然エネルギー社会のための発送電分離』をきっかけに誕生した。出版記念セミナーのおりに「市民の電事連」をつくろう!とぶち上げ、その後いろんな集会や会合で「あれはいつできるの?」と問いつめられ、いわばニーズに押されて誕生した。設立に奔走したYさんの力に追うところ大だが、首都圏中心だが実にたくさんの実力者が集まり、現在開催中の連続講座は毎回満員御礼となっている。

ちなみに、このあと全国規模で生まれた「ご当地エネルギー協会」とは兄弟(姉妹?)のような関係であり、相互リンクし協力しあう関係にある。

関連して電力システム改革も大きな課題で、冒頭の紹介には入っていないが「電力システム改革市民委員会」というのもできている。この間の電気事業法改正案の審議を追ってきたが、再生可能エネルギーがきちんと発電できて、きちんと小売供給できる仕組みにするにはまだまだ道のりがあると感じている。

この4月に開催された「脱原発フォーラム」は、緑茶会と原子力市民委員会の活動の両者がシンクロするような場にもなった。ここでは同時に、否が応でも「原発代替エネルギー」や「原発のない暮らし」がテーマになり、市民電力連絡会にもつながっている。私自身のやって来たことが、すべて一つの方向性でつながっており、関連性を持って進んできたことが証明されたようなイベントだった。

耳を澄ませて「天の声」を聞く

本当に密度の濃い3年間で、どうやら身体は疲れきっている。振返ると、普通はこんなにたくさんのことを同時並行でやるなんてできないだろうと我ながら思う。普通はここで立ち止まって、少し整理をして、枝葉を切り落として「幹」を太く育てるところだろう。しかし、考えてみてもほぼ何も切り落とせない。どれを切り落としてもバランスが悪い。むしろ全体の成長を阻害する・・。

そればかりか、集団的自衛権の閣議決定強行姿勢に見られるように、現政権の強硬な外交姿勢、改憲への執念、一方で集団的自衛権や沖縄での辺野古埋立ての強行などのアメリカ依存(意識の分裂)、国民の経済的格差が拡大していることなど知らん顔の消費増税と法人減税、底なしの金融緩和策と円安誘導(理念に惑わされた現実逃避)、被災地復興や被災者支援を軽視するオリンピックやカジノなどゼネコンバラまき政策(先読みなしの支離滅裂)・・などを目の前にすると、それも取組むべきだろうと心の声がする。

しかし際限なく広げてしまうと、本当に身体が持たない。唇を噛み締めながら、はやる心を抑えているのだが、それにしても脱原発一本でも、仕事はもっともっと増えそうなのである。

この5月、私が副社長をつとめるエナジーグリーン社では「地球温暖化と私たちの課題」と題するセミナーを行った。自社が取扱っている「グリーン電力証書」に存在意味をもたらす大前提は地球温暖化の深刻化だが、福島原発事故後その問題意識は社会から薄れつつあり、もう一度その原点に戻る必要があるのではないかという想いからだった。

eシフトでも、この7月30日に地球温暖化問題と原発をテーマとするシンポジウムを予定している。原発再稼働をもくろむ政府や原子力ムラの主張が、またぞろ「地球温暖化対策のため」と強調しはじめたからだ。私たちは再生可能エネルギー普及と省エネルギーの徹底が地球温暖化対策のカギであると言い続けてきたが、政府も電力業界もそのためのインフラ整備などにはのらりくらりと予算を使わない。

大きなポテンシャルのある再生可能エネルギーが伸びないように牽制をしつつ、やはり原発だ!と復活させる作戦なのは明らかだ。FIT(固定価格買取制度)で政府も再エネ推進をしているではないかとの意見もあろう。しかし、この制度で伸びたのは太陽光、それもメガソーラーが大半である。風力も小水力も地熱もバイオマスもほとんど増えてはいない。そこにはカラクリがある。

カラクリは送電線だ。この所有者は電力会社で、送電線に発電設備をつなぐルールも電力会社が決めている。再生可能エネルギーのために送電線を増強しなければ、電力需要が少ない「辺境」の地に発電設備をつくれば、すぐに送電容量は満杯になるのが当然だ。風力や小水力など、比較的建設期間が短い発電設備でも立地調査や環境アセスメントなど、建設までに3年ほどを要する。より短い太陽光発電が先人をきる形となったのだが、すでにメガソーラーが送電線につないでもらえない状況が起こっている。

まして、これから風力や小水力の計画が立ちあがってきたときに何が起こるか。送電線増強の費用を負担せよという電力会社の要求だ。その費用は数千万円から数十億円に達することもある。一気に事業採算性は悪化し、再エネ事業は潰されるというわけだ。

正直なところ、もうあちらの作戦は見えている。政府が当方の味方であるなら、政治的にそれを禁止すれば良いだけだが、残念ながらいまは原子力ムラに乗っ取られたままだ。「電力システム改革」という錦の御旗のもとでも、新設される送電線の広域運用機関は電力会社と同じ要求をするだろうし、出力抑制や電池設置要求などのハードルをつけて再エネ排除シフトを引いてくるに違いないと私は見ている。

だから、あえて、最も困難な課題である「新電力事業」にチャレンジしようとしているわけだ。発電事業に仕掛けられたワナやカラクリは、発電事業にチャレンジしてみると見えて来た。同じように電力小売にチャレンジしてみないと、新電力事業に仕掛けられたワナやカラクリは見えてこないだろうと思う。

おそらく、このチャレンジは「市民」というレベルではないかもしれない。いろいろな志を同じくする大企業や大組織を味方につけるような大仕事をしないと成就は無理かもしれない。

異常気象と原発再稼働と統一地方選

先週は首都圏でも豪雨だった。雹まで降って、多くの人たちがこの気象は変だと感じているに違いない。この豪雨は梅雨ではなく、上空に寒気が居座っているためだという。マスコミは上空に寒気とまでは言うが、なぜそんなものがいまも日本上空にいるのかは言わない。地球全体のバランスが変わってきたことが原因なのは明らかなのだが・・。

やがて北海道は日本一のコメどころとなり、みかんの産地になるだろう。九州や四国はパイナップルやバナナの産地となるだろう。それはそれで、人間はしたたかに行きて行くだろう。地球温暖化による変化は急激には来ない。変化に追いつけない植物や虫は絶滅もするだろうが、人間や産業活動は適応することも可能なスピードだろう。

人類が責任を押し付けあい、対策に逡巡している間に、もはや平均気温2℃上昇は回避できない段階に入ったという。東京が沖縄になる日は必ず来るということだ。でもそれは2050年かもしれぬ。いまからまだ30年以上ある・・。

ただ、それでも何もしなければ、2050年は2020年となるかもしれない。

原発再稼働というのは、その対策の切り札にはならない。しょせんは40年廃炉の時期をむかえたものばかりで、かつてのように電力供給の30%を支えるようなものには実はなれない。各電力管内で1基か2基を申しわけ程度に恐る恐る動かし、「どうだ原発も動いているぞ!」とアリバイをつくるだけで、温暖化防止の役に立つほどCO2削減はできない。

CO2削減の最大の切札は省エネで、実は3.11以後各企業が実践し効果が証明されている。平均で20%から30%、多いところは50%以上というのもある。その技術に学び、ほとんどの企業が50%以上を達成したら・・凄いことだ。

さらに日本でCO2を一番出しているのは、原発が稼働している頃から電力会社である。原発以外は石炭か石油、天然ガス。電気が大量のCO2を出していたわけであり、これがCO2ゼロになれば、エネルギー消費産業も実はCO2ゼロになれる。

そのカギは原発ではなく再生可能エネルギーだということだ。何度も私が繰り返し主張しているが、日本の再生可能エネルギーのポテンシャルは、エネルギーを湯水のように使う今の状態の日本を4つ分まかなえるほど。技術はすでに完成しており、先に述べた送電線というインフラさえ整備すれば、10年もあればエネルギー構成の大転換は可能だ。

だから本当のカギは、原子力ムラに乗っ取られている政府を奪還することだ。そんな大変なことは無理に決まっていると思われるかもしれないが、これも私が何度も主張していること。自民党の支持率は20%たらず。ほんとうは政権政党とはなり得ないのだ。自民党が政権を握っているのは40%つまり4000万人に上る有権者が棄権をしているため。

小選挙区制という選挙制度が、日本の国民の意思とはまったくかけ離れた政権を誕生させている。だから人々はますます選挙で投票する意欲を失い、棄権し、ますます自民党を助ける。

ただ、有権者の棄権の原因は、もう一つの民主党も原子力ムラに半分乗っ取られているからだ。原発事故後の問題だらけの対策派、ほとんど民主党政権が用意したものだ。2012年の「国民的議論」でかろうじて「原発ゼロ政策」をまとめたが、原子力ムラの激しい横やりで、結局閣議決定できなかった。今の自民党の再稼働攻勢の遠因はここにある。民主党そのままでは、とても脱原発政策など推進できないのだ。

原子力ムラは、自民党は企業による応援、民主党は労組による応援というかたちで支持基盤を押さえている。民主党が惨敗した一昨年の衆議院選挙、そして昨年の参議院選挙とも、どちらも実は「反原子力ムラ」候補がたくさん落選した。多くの有権者が「民主党は嫌い!」と票を入れなかった結果、組織票をなんとか固めた原子力ムラ労組候補が当選し、市民の票に依拠してきた脱原発候補は落とされた。

誰が脱原発で、誰が原子力ムラか見えにくいから、有権者には十把一絡げでダメ出しをされたのだろう。しかしそれでは、私たちはますます政治的な力を失うのである。

そこでつくったのが緑茶会だ。最大の目標は、脱原発なのか原子力ムラなのか区別を示すことにある。衆議院選挙では手も足も出なかったが、参議院選挙では、その区別をかなり見せることができた。ただ有権者の方が、緑茶会を知らず、また区別の意味もあまり理解されず、結局は選挙結果に反映できてはいない。しかし次は、おそらく2年後の衆参同日選だ。きっと今ごろ、6月か7月だろう。

その前に私たち市民側に与えられているのが統一地方選挙だ。国政とどんな関係があるのと思われるかもしれないが、各衆議院選挙区に複数の地方議員を当選させているような得票基盤を持っていなければ、とても国政で勝つなんてできない。小選挙区がA市、B市、C町、D村で構成されているなら、ABCDに各一人、できれば二人の脱原発議員を生み出そう。衆議院選挙のときには、それらの議員の支持者が手を組むのだ。

私はそこに、原子力ムラを市民が大逆転する確かなカギが隠されていると信じている。同じ思いの同志がたくさん現れることを願っており、そういう皆さんはぜひ緑茶会に参加してほしい。

緑茶会

http://ryokuchakai.com

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます