2018年がもうすぐ終わろうとしている。平成という時代の最後の大晦日らしい。メディアでは平成という年号を冠した天皇の現在までの足取りを盛んに報道している。その取り上げ方を、一括りで示すなら「平和」である。「平和」が危うくなっている時代背景の中で、必死で平和を守ろうとしてきた天皇、そしてその天皇の時代が終わる。いったいこの先どうなるのだろうという不安感がそこには同居している。

原発の終わりを告げた平成の幕開け

ある雑誌の新年号に原稿を依頼され、来年から新しい年号がはじまるということに気づいた。普段は年号など気にもしない、いや疎ましく思う方なのだが、この年号の時代がきわめて特徴的な傾向を持っていたと気づいた。

その一つが、「原発と再生可能エネルギー」である。実は昭和天皇が亡くなった同じ日、東電の福島第二原発3号機がボロボロになって停止した。1988年の12月末から異音、微振動が確認されていたが、東電は定期点検まではと無理に動かしていた。1989年1月に入り、振動はさらに激しくなり、ついに1月7日未明に停止。昭和天皇崩御の時と奇しくも同じだった。

原発の中で起こっていたのは再循環ポンプ内部の破断事故。再循環ポンプとは、原子炉の水をかき混ぜるために、原子炉下部から冷却水を吸い込み、上部から原子炉の中に水を送り込むもの。直径2メートル、高さ4メートルという巨大なものだ。回転するポンプの羽根を覆うように、上から軸受リングが蓋のように被さる。リングの幅も1メートルくらいあるが、このリングが軸受から外れ、回転する羽根の上に落ちた。正確には、落ちたというより突き刺さったというべきかもしれない。リングが粉々の金属片となって、原子炉内部に送り込まれた。

金属片は核燃料にもまとわりつき、あるものは突き刺さっていた。そんな状態で1週間、東電は原発を動かし続けた。その顛末がはっきりしたのは、アメリカのNRC(原子力規制委員会)からの情報公開による。情報公開請求したのは私自身。2月に請求し、6月に分厚い資料が送られてきたと記憶している。事故の原因は設計ミス。日本の設計者が、共振現象を配慮せずスケールアップを行なった結果だった。私が追及チームでの記者会見を行なったのが9月、その時から日本中に「東電のお粗末」が知れ渡った。

それまでは日本の技術は優秀、技術論争で市民が原発推進派に向かっていっても勝ち目なしと思われていた。その空気が、一気に変わった。福島第二原発3号機は、その後1991年の秋に運転再開されるが、福島の地元自治体(富岡・楢葉・大熊・双葉)では自主的住民投票が行われ過半数の住民が、この原発の再開にノーを突きつけた。この時に、地元自治体が一気に原発との決別をしていたら、福島第一原発事故で故郷をズタズタにされることもなかったのだが・・。東京では、2年間の東電との格闘の中で、脱原発・東電株主運動が生まれ、一般株主の中にも原発問題が浸透しはじめることになる。

原発と再生可能エネルギーの格闘の時代

この事件をきっかけに、原子力を支える日本の高い技術力という神話は崩壊した。少なくとも、推進側の技術者の中にも、その衝撃はあった。今、原子力市民委員会という、脱原発のロードマップを作成する専門家チームが誕生しているが、そこには何人もの原子炉設計者、原子力技術者が参加している。東芝、日立、三菱などの中にいた人たちで、中には「竹村さんが調査に来た時の、あの金属片を拾い集めて並べたのは私ですよ」という方もいらっしゃる。

もちろん、多くの人の原発への決別を決定づけたのは2011年(平成23年)の3.11、東日本大震災と福島第一原発事故だ。1989年(平成元年)の福島第二原発事故の後も、原発は数々のトラブルを繰り返す。2007年(平成19年)には柏崎刈羽原発のある中越地方が大きな地震に襲われ、原発敷地内が隆起や断層に見舞われたように波を打つ状態に。それ以来、柏崎刈羽原発は動いていない。他の原発もトラブルで停止しては長い定期点検に入っていたりで、実は3.11前に停止していた原発も少なくない。推進という強力な政策の割には、実態は青息吐息という状態だったのである。

平成に入って再生可能エネルギーは、日本ではほとんど政策的支援を受けられなかったにもかかわらず、太陽光発電や風力発電が着実に増えていた。東電と交渉して「余剰電力買取りメニュー」を誕生させたのも市民側の力である。この制度は、やがてドイツで「アーヘンモデル」という世界をリードする仕組みへと成長する。風力発電は北海道電力と交渉し、風力電気の売電を実現する。飯田哲也という再生可能エネルギーのキーパーソンが登場し、反原発の人々も経産省や電力会社など原発推進派も、一緒に再生可能エネルギーを勉強するという場が出現していた。高木仁三郎氏と東電の勝俣元会長(当時は平取締役)が同じテーブルを囲むなどということがあったのだ。

そして1997年(平成9年)の地球温暖化防止京都会議、国会では自然エネルギー促進法推進議員連盟が誕生、再生可能エネルギーは勢いを持って進みはじめる。それに冷水を浴びせたのが、経産省主導で作られたRPS法、そしてエネルギー計画基本法である。RPS法は自然エネルギー促進法の成立を阻止するために作られた法律で、再生可能エネルギー促進という目的を掲げながら、その電力全体に対する比率(義務)を極めて小さく抑え続けることで、勢いを持ってきた再生可能エネルギーを押さえ込んだ。失われた10年などと言われる。

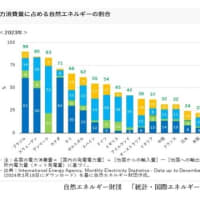

しかし3.11の後、FIT法(固定価格買取制度)の成立を受け、太陽光発電は爆発的に伸びる。すでに3.11前の10GWの5倍の50GWに近づく。風力発電の方は系統(送電網)への接続困難を理由に、今も押さえ込まれているが、あの手この手の妨害策も化けの皮が剥がれ、いよいよ風力発電全開かという雰囲気が漂いはじめている。

福島第一原発事故後の状況

地球温暖化と災害激化の時代

地球温暖化が進行しており、このまま手を打たないと進行が食い止められない不可逆的な状態となる。そういう警告が世界ではじめて発せられたのは1992年、ブラジルのリオデジャネイロで行われた国連・地球サミットだった。これもまた平成4年の出来事だ。

地球温暖化の元凶は温室効果ガスで、CO2やメタンがその代表である。成層圏まで昇った温室効果ガスが、地球を被い、地表の熱を宇宙に放出することを妨げる。その結果、地表の平均温度は年々上昇し、気候を変化させ、激しい干ばつや記録的豪雨、台風やハリケーンの巨大化、海流の変化、南極や北極の氷の減少、植物などの植生の変化、病害虫の北進などを引き起こし、やがては人間に対しても甚大な被害を与えることになるという。

これに対して、地球温暖化懐疑論を唱える科学者もあり、トランプ大統領が気候変動枠組条約からの脱退を表明したりする。科学に絶対はない・・と達観するのは良いが、それによって温室効果ガスの排出防止を妨害した結果、実際は予測通りに、気候変動が深刻なレベルに達し、多くの被害が発生した時に、この人たちはどうやって責任を取るのか。温暖化懐疑論は、地球温暖化説によって生産を止められる石油メジャーの仕業説もある。どうやら温暖化説と懐疑論も、平成という時代の中で格闘していたのだなと思う。

平成の時代には、1995年(平成7年)の阪神淡路の大地震、そして2011年(平成23年)の東日本大震災を経験、これ以外にも2007年(平成19年)の新潟県中越地震、2016年(平成28年)の熊本地震など、何度も大きな地震に見舞われている。地震と地球温暖化の関連は誰も語らないが、CO2が大気中に増えれば重くなる。その重さは地表面を押さえつける。その荷重と大地が動くことに関係はないのだろうかと考えてしまう。

現実の問題として、日本でも平均気温は年々上昇している。夏の気温が40℃を超えるのは今や常識で、激しい豪雨災害や、超巨大台風の襲来も年々激しくなってきている。平成は「災害激化の時代」でもあったと言える。

「触れる地球」。地球温暖化の進行など、貴重なデータが最新情報として更新される優れものだ。

東電と東芝、そしてゲンパツの破綻

平成は巨大企業の破綻という時代であったかもしれない。象徴的なものは1998年の長期信用銀行の破綻だ。長期信用銀行の前身は、戦前の特殊銀行で、長期の設備投資や対外貿易、占領地政策などを扱う政府系銀行。戦前は軍事、戦後は重厚長大国策事業への投資が中心、まさに中央集権もので、分散型とは真逆の金融の要だった。その長銀が平成に入って数年で破綻した。もちろん世界的なバブル崩壊の一端ではあるが、すでにこの時、時代がどちらに向かうのかを日本の経済界ははっきり認識すべきだった。

新しい技術やシステムに向かうべき時に、バブルの崩壊は経済界を萎縮させ、これまで通りの原則論、結果的には間違った道へと進む判断をさせることになった。盛り上がってきていた再生可能エネルギーに冷水を浴びせ、日本経済を牽引し得た新興産業を叩き潰しにかかったのもこのころだ。まだ力を保持していた重厚長大産業が身構えてしまったのではないか。

結果は、原発や鉄鋼や造船に頼ろうとして全てを失う。とりわけ原発では、福島第一原発での破局的なメルトダウン事故まで引き起こすに至り、ゼロではなく、日本の国費を投じてその損失を埋めなければならない大きなマイナスとなっている。東芝、日立、三菱の原発御三家のうち、最後まで原発に固執した東芝は、結局大きな損失を抱え、事実上の破綻状態。日立も、三菱も原発からの撤退が視野に入っている。最悪は東電で、福島第一原発事故により事実上の即死、政府資本50%の子会社となり、その存在を支えるために電力自由化などの社会システム改革の大きな阻害要素になっている。

これら事実上終わった産業を、必死に守る方向で日本の産業政策は作られている。少なくともエネルギー政策では、そうなっている。世界の動きに学びながら、新しい産業育成に力を入れ、地球温暖化防止や社会的責任投資などの目標達成が急務だろうに、2018年(平成30年)に策定された「第5次エネルギー基本計画」は、あえて「多様な選択肢」を掲げ、石炭火力や小型原子炉、石油開発までその中に加えている。まだ、政策の破綻を認識してないのだ。

政治の激変、国会の空洞化

原発が完全に終わっていることは、今年2018年(平成30年)に行われた原子力損害賠償制度に関する議論で明確になった。ひとことで言えば、保険の引受手がないのだ。大きなリスクを抱える原発は、もともと保険会社1社では受け切れず、日本中の保険会社が束になって、原子力損害保険プールを作って対応している。それでもリスクが大きいので、世界中の保険会社が連携し、各国の原子力保険プールに再保険を行っている。福島第一原発事故の実損害は現時点の政府試算で22兆円、民間研究機関試算では70兆円というのもある。保険金額に相当する保証措置額を20兆円から70兆円に引き上げるのが妥当だが、世界の保険プールが再保険の引受けを拒否、日本の原子力損害保険プールも引き受けできない。そこで事実上、青天井で政府資金が投入される「原子力損害賠償・廃炉支援機構」という仕組みを作り、原発の再稼働を進めている。第二の福島事故が起きれば、さらに何十兆円もの国費が投入されるのだが。

そんなリスキーなことをしているのに、政府はアンダーコントロールと堂々の嘘をつく。ほかにも、日銀による23兆円にのぼる日本株式の買支えなど、巨額の資金を「見せかけの好景気」を演出するために湯水のように使う。被災地の復興もままならないのに、オリンピックという大公共事業をぶつけ、労働者も資材も回らなくする。国民は疲弊し、労働者は過労死か統計に表れない大量失業なのに、労働者不足だと外国人労働者を受け入れ、さらに賃下げを狙う。必ずしっぺ返しの大混乱が引き起こされるが、その時には現総理は退陣しており、「ボクちゃんは知らないもん」ということか。

思えば、平成に入って政治は激動した。長く続いた自民党政権を倒し、細川政権ができたのが1993年(平成5年)である。その後、羽田政権、自社さの村山政権と変遷し、橋本内閣で自社さを解消、小渕、森内閣を経て2001年(平成13年)に自公保の小泉内閣が誕生する。その後、小泉政権が3期続き、第一次安倍、福田、麻生内閣となり、2003年(平成15年)に民主党が誕生、2009年(平成21年)総選挙で圧勝し、社民、国民新党との連立政権を樹立する。そして2011年(平成23年)の東日本大震災、福島原発事故をむかえる。その時の菅直人総理は、情報を隠してはばからない東電に対し、本社に乗り込んだり、現場に飛んだり、とてもよく頑張ったと思う。が、それが事故対策を遅らせたかのような情報として流布され、支持を失っていく。それでも、首都圏に近い浜岡原発の運転停止や、再生可能エネルギーへのFIT法を実現させるなど奮闘した。しかし、菅から政権を引き継いだ野田が、半ば政権を放り出す形で総選挙、2012年(平成24年)に第二次安倍内閣を誕生させる。

安倍は人事権を巧妙に使って、内閣に楯突く官僚の排除、森友に代表されるお友達への便宜などにより、政財界を見事に牛耳る。国会を軽視し、審議時間を与えず、答弁ははぐらかして答えず、報道される外遊ばかりに精を出す。無責任極まりないのだが、なぜか支持率が落ちない。なんだか悪いマジックでも見せられているような気分の悪さの中でむかえる平成の終わりである。

千葉県匝瑳市のソーラーシェアリングメガソーラー。開所式には平成の総理3人が揃い踏みした。

これからの時代、そして未来

政治も経済も、そして学術的なレベルも人間の質も殺伐として落ちてきた・・。そんな、何もかもが黄昏れる時代、それが今だとしたら、これから何がはじまるのだろうか。中米、米朝、あるいはサウジとイラン、サウジとトルコ、世界中に戦争の危機が一触即発で張り詰めている。英国のEU離脱、フランスの反乱、イタリア、ギリシャ、スペインなどでのEUへの反発。こちらでは経済の混乱から何が起こるかわからない不気味さだ。万事不透明な時代でもある。

そして2019年をむかえる。何を信じ、何を目指し、何を行っていけば良いのか、一見わからないように見える。しかし、答えは「平成の時代」が教えてくれている。「価値観が激しく変化している」のだ。重厚長大から分散型システムへ、権威主義から多様な価値観へ、依存型から自律型へ・・・。「女性が輝く社会」という言葉の胡散臭さが、「Me too」運動の台頭によって吹き飛ばされたように。

既製の古いシステムや価値観にしがみついていても未来はない。自分の感じること、自分の価値観を持ち、はっきり主張し、新しいシステムを作り出すこと。これが「これからの時代」に求められていることだろう。

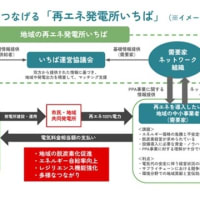

私自身は、エネルギーの世界で、すでに分散型、自律というシステムへのチャレンジをはじめた。発電事業、電力小売事業と、柄にも似合わず「事業」に手を出してきたのは、「金儲け」のためではない。もちろん、それも大事なので、否定するものではないが、もはや年金暮らし、さらにマネーをという状況ではない。これまでの重厚長大システムに頼らないためには、自律分散型システムが必要であり、それを作り上げることはできると確信しての冒険の旅である。

このシステムを作り、運営し、発展させていく役割は、もっと若い世代のものとなるだろう。私は、少しでもその突破口を作れればという気持ちで、来年(2019年)からの「大三島プロジェクト」そして「東京ソーラープロジェクト」に取り組む。大げさに言えば、それが、原発や地球温暖化という負の遺産を生み出してしまった世代の責任であろうと思うからだ。とはいえ、力まず、自然体で取り組みたい。

注)「大三島プロジェクト」や「東京ソーラープロジェクト」については、これからおいおいご紹介していくつもりである。

原発の終わりを告げた平成の幕開け

ある雑誌の新年号に原稿を依頼され、来年から新しい年号がはじまるということに気づいた。普段は年号など気にもしない、いや疎ましく思う方なのだが、この年号の時代がきわめて特徴的な傾向を持っていたと気づいた。

その一つが、「原発と再生可能エネルギー」である。実は昭和天皇が亡くなった同じ日、東電の福島第二原発3号機がボロボロになって停止した。1988年の12月末から異音、微振動が確認されていたが、東電は定期点検まではと無理に動かしていた。1989年1月に入り、振動はさらに激しくなり、ついに1月7日未明に停止。昭和天皇崩御の時と奇しくも同じだった。

原発の中で起こっていたのは再循環ポンプ内部の破断事故。再循環ポンプとは、原子炉の水をかき混ぜるために、原子炉下部から冷却水を吸い込み、上部から原子炉の中に水を送り込むもの。直径2メートル、高さ4メートルという巨大なものだ。回転するポンプの羽根を覆うように、上から軸受リングが蓋のように被さる。リングの幅も1メートルくらいあるが、このリングが軸受から外れ、回転する羽根の上に落ちた。正確には、落ちたというより突き刺さったというべきかもしれない。リングが粉々の金属片となって、原子炉内部に送り込まれた。

金属片は核燃料にもまとわりつき、あるものは突き刺さっていた。そんな状態で1週間、東電は原発を動かし続けた。その顛末がはっきりしたのは、アメリカのNRC(原子力規制委員会)からの情報公開による。情報公開請求したのは私自身。2月に請求し、6月に分厚い資料が送られてきたと記憶している。事故の原因は設計ミス。日本の設計者が、共振現象を配慮せずスケールアップを行なった結果だった。私が追及チームでの記者会見を行なったのが9月、その時から日本中に「東電のお粗末」が知れ渡った。

それまでは日本の技術は優秀、技術論争で市民が原発推進派に向かっていっても勝ち目なしと思われていた。その空気が、一気に変わった。福島第二原発3号機は、その後1991年の秋に運転再開されるが、福島の地元自治体(富岡・楢葉・大熊・双葉)では自主的住民投票が行われ過半数の住民が、この原発の再開にノーを突きつけた。この時に、地元自治体が一気に原発との決別をしていたら、福島第一原発事故で故郷をズタズタにされることもなかったのだが・・。東京では、2年間の東電との格闘の中で、脱原発・東電株主運動が生まれ、一般株主の中にも原発問題が浸透しはじめることになる。

原発と再生可能エネルギーの格闘の時代

この事件をきっかけに、原子力を支える日本の高い技術力という神話は崩壊した。少なくとも、推進側の技術者の中にも、その衝撃はあった。今、原子力市民委員会という、脱原発のロードマップを作成する専門家チームが誕生しているが、そこには何人もの原子炉設計者、原子力技術者が参加している。東芝、日立、三菱などの中にいた人たちで、中には「竹村さんが調査に来た時の、あの金属片を拾い集めて並べたのは私ですよ」という方もいらっしゃる。

もちろん、多くの人の原発への決別を決定づけたのは2011年(平成23年)の3.11、東日本大震災と福島第一原発事故だ。1989年(平成元年)の福島第二原発事故の後も、原発は数々のトラブルを繰り返す。2007年(平成19年)には柏崎刈羽原発のある中越地方が大きな地震に襲われ、原発敷地内が隆起や断層に見舞われたように波を打つ状態に。それ以来、柏崎刈羽原発は動いていない。他の原発もトラブルで停止しては長い定期点検に入っていたりで、実は3.11前に停止していた原発も少なくない。推進という強力な政策の割には、実態は青息吐息という状態だったのである。

平成に入って再生可能エネルギーは、日本ではほとんど政策的支援を受けられなかったにもかかわらず、太陽光発電や風力発電が着実に増えていた。東電と交渉して「余剰電力買取りメニュー」を誕生させたのも市民側の力である。この制度は、やがてドイツで「アーヘンモデル」という世界をリードする仕組みへと成長する。風力発電は北海道電力と交渉し、風力電気の売電を実現する。飯田哲也という再生可能エネルギーのキーパーソンが登場し、反原発の人々も経産省や電力会社など原発推進派も、一緒に再生可能エネルギーを勉強するという場が出現していた。高木仁三郎氏と東電の勝俣元会長(当時は平取締役)が同じテーブルを囲むなどということがあったのだ。

そして1997年(平成9年)の地球温暖化防止京都会議、国会では自然エネルギー促進法推進議員連盟が誕生、再生可能エネルギーは勢いを持って進みはじめる。それに冷水を浴びせたのが、経産省主導で作られたRPS法、そしてエネルギー計画基本法である。RPS法は自然エネルギー促進法の成立を阻止するために作られた法律で、再生可能エネルギー促進という目的を掲げながら、その電力全体に対する比率(義務)を極めて小さく抑え続けることで、勢いを持ってきた再生可能エネルギーを押さえ込んだ。失われた10年などと言われる。

しかし3.11の後、FIT法(固定価格買取制度)の成立を受け、太陽光発電は爆発的に伸びる。すでに3.11前の10GWの5倍の50GWに近づく。風力発電の方は系統(送電網)への接続困難を理由に、今も押さえ込まれているが、あの手この手の妨害策も化けの皮が剥がれ、いよいよ風力発電全開かという雰囲気が漂いはじめている。

福島第一原発事故後の状況

地球温暖化と災害激化の時代

地球温暖化が進行しており、このまま手を打たないと進行が食い止められない不可逆的な状態となる。そういう警告が世界ではじめて発せられたのは1992年、ブラジルのリオデジャネイロで行われた国連・地球サミットだった。これもまた平成4年の出来事だ。

地球温暖化の元凶は温室効果ガスで、CO2やメタンがその代表である。成層圏まで昇った温室効果ガスが、地球を被い、地表の熱を宇宙に放出することを妨げる。その結果、地表の平均温度は年々上昇し、気候を変化させ、激しい干ばつや記録的豪雨、台風やハリケーンの巨大化、海流の変化、南極や北極の氷の減少、植物などの植生の変化、病害虫の北進などを引き起こし、やがては人間に対しても甚大な被害を与えることになるという。

これに対して、地球温暖化懐疑論を唱える科学者もあり、トランプ大統領が気候変動枠組条約からの脱退を表明したりする。科学に絶対はない・・と達観するのは良いが、それによって温室効果ガスの排出防止を妨害した結果、実際は予測通りに、気候変動が深刻なレベルに達し、多くの被害が発生した時に、この人たちはどうやって責任を取るのか。温暖化懐疑論は、地球温暖化説によって生産を止められる石油メジャーの仕業説もある。どうやら温暖化説と懐疑論も、平成という時代の中で格闘していたのだなと思う。

平成の時代には、1995年(平成7年)の阪神淡路の大地震、そして2011年(平成23年)の東日本大震災を経験、これ以外にも2007年(平成19年)の新潟県中越地震、2016年(平成28年)の熊本地震など、何度も大きな地震に見舞われている。地震と地球温暖化の関連は誰も語らないが、CO2が大気中に増えれば重くなる。その重さは地表面を押さえつける。その荷重と大地が動くことに関係はないのだろうかと考えてしまう。

現実の問題として、日本でも平均気温は年々上昇している。夏の気温が40℃を超えるのは今や常識で、激しい豪雨災害や、超巨大台風の襲来も年々激しくなってきている。平成は「災害激化の時代」でもあったと言える。

「触れる地球」。地球温暖化の進行など、貴重なデータが最新情報として更新される優れものだ。

東電と東芝、そしてゲンパツの破綻

平成は巨大企業の破綻という時代であったかもしれない。象徴的なものは1998年の長期信用銀行の破綻だ。長期信用銀行の前身は、戦前の特殊銀行で、長期の設備投資や対外貿易、占領地政策などを扱う政府系銀行。戦前は軍事、戦後は重厚長大国策事業への投資が中心、まさに中央集権もので、分散型とは真逆の金融の要だった。その長銀が平成に入って数年で破綻した。もちろん世界的なバブル崩壊の一端ではあるが、すでにこの時、時代がどちらに向かうのかを日本の経済界ははっきり認識すべきだった。

新しい技術やシステムに向かうべき時に、バブルの崩壊は経済界を萎縮させ、これまで通りの原則論、結果的には間違った道へと進む判断をさせることになった。盛り上がってきていた再生可能エネルギーに冷水を浴びせ、日本経済を牽引し得た新興産業を叩き潰しにかかったのもこのころだ。まだ力を保持していた重厚長大産業が身構えてしまったのではないか。

結果は、原発や鉄鋼や造船に頼ろうとして全てを失う。とりわけ原発では、福島第一原発での破局的なメルトダウン事故まで引き起こすに至り、ゼロではなく、日本の国費を投じてその損失を埋めなければならない大きなマイナスとなっている。東芝、日立、三菱の原発御三家のうち、最後まで原発に固執した東芝は、結局大きな損失を抱え、事実上の破綻状態。日立も、三菱も原発からの撤退が視野に入っている。最悪は東電で、福島第一原発事故により事実上の即死、政府資本50%の子会社となり、その存在を支えるために電力自由化などの社会システム改革の大きな阻害要素になっている。

これら事実上終わった産業を、必死に守る方向で日本の産業政策は作られている。少なくともエネルギー政策では、そうなっている。世界の動きに学びながら、新しい産業育成に力を入れ、地球温暖化防止や社会的責任投資などの目標達成が急務だろうに、2018年(平成30年)に策定された「第5次エネルギー基本計画」は、あえて「多様な選択肢」を掲げ、石炭火力や小型原子炉、石油開発までその中に加えている。まだ、政策の破綻を認識してないのだ。

政治の激変、国会の空洞化

原発が完全に終わっていることは、今年2018年(平成30年)に行われた原子力損害賠償制度に関する議論で明確になった。ひとことで言えば、保険の引受手がないのだ。大きなリスクを抱える原発は、もともと保険会社1社では受け切れず、日本中の保険会社が束になって、原子力損害保険プールを作って対応している。それでもリスクが大きいので、世界中の保険会社が連携し、各国の原子力保険プールに再保険を行っている。福島第一原発事故の実損害は現時点の政府試算で22兆円、民間研究機関試算では70兆円というのもある。保険金額に相当する保証措置額を20兆円から70兆円に引き上げるのが妥当だが、世界の保険プールが再保険の引受けを拒否、日本の原子力損害保険プールも引き受けできない。そこで事実上、青天井で政府資金が投入される「原子力損害賠償・廃炉支援機構」という仕組みを作り、原発の再稼働を進めている。第二の福島事故が起きれば、さらに何十兆円もの国費が投入されるのだが。

そんなリスキーなことをしているのに、政府はアンダーコントロールと堂々の嘘をつく。ほかにも、日銀による23兆円にのぼる日本株式の買支えなど、巨額の資金を「見せかけの好景気」を演出するために湯水のように使う。被災地の復興もままならないのに、オリンピックという大公共事業をぶつけ、労働者も資材も回らなくする。国民は疲弊し、労働者は過労死か統計に表れない大量失業なのに、労働者不足だと外国人労働者を受け入れ、さらに賃下げを狙う。必ずしっぺ返しの大混乱が引き起こされるが、その時には現総理は退陣しており、「ボクちゃんは知らないもん」ということか。

思えば、平成に入って政治は激動した。長く続いた自民党政権を倒し、細川政権ができたのが1993年(平成5年)である。その後、羽田政権、自社さの村山政権と変遷し、橋本内閣で自社さを解消、小渕、森内閣を経て2001年(平成13年)に自公保の小泉内閣が誕生する。その後、小泉政権が3期続き、第一次安倍、福田、麻生内閣となり、2003年(平成15年)に民主党が誕生、2009年(平成21年)総選挙で圧勝し、社民、国民新党との連立政権を樹立する。そして2011年(平成23年)の東日本大震災、福島原発事故をむかえる。その時の菅直人総理は、情報を隠してはばからない東電に対し、本社に乗り込んだり、現場に飛んだり、とてもよく頑張ったと思う。が、それが事故対策を遅らせたかのような情報として流布され、支持を失っていく。それでも、首都圏に近い浜岡原発の運転停止や、再生可能エネルギーへのFIT法を実現させるなど奮闘した。しかし、菅から政権を引き継いだ野田が、半ば政権を放り出す形で総選挙、2012年(平成24年)に第二次安倍内閣を誕生させる。

安倍は人事権を巧妙に使って、内閣に楯突く官僚の排除、森友に代表されるお友達への便宜などにより、政財界を見事に牛耳る。国会を軽視し、審議時間を与えず、答弁ははぐらかして答えず、報道される外遊ばかりに精を出す。無責任極まりないのだが、なぜか支持率が落ちない。なんだか悪いマジックでも見せられているような気分の悪さの中でむかえる平成の終わりである。

千葉県匝瑳市のソーラーシェアリングメガソーラー。開所式には平成の総理3人が揃い踏みした。

これからの時代、そして未来

政治も経済も、そして学術的なレベルも人間の質も殺伐として落ちてきた・・。そんな、何もかもが黄昏れる時代、それが今だとしたら、これから何がはじまるのだろうか。中米、米朝、あるいはサウジとイラン、サウジとトルコ、世界中に戦争の危機が一触即発で張り詰めている。英国のEU離脱、フランスの反乱、イタリア、ギリシャ、スペインなどでのEUへの反発。こちらでは経済の混乱から何が起こるかわからない不気味さだ。万事不透明な時代でもある。

そして2019年をむかえる。何を信じ、何を目指し、何を行っていけば良いのか、一見わからないように見える。しかし、答えは「平成の時代」が教えてくれている。「価値観が激しく変化している」のだ。重厚長大から分散型システムへ、権威主義から多様な価値観へ、依存型から自律型へ・・・。「女性が輝く社会」という言葉の胡散臭さが、「Me too」運動の台頭によって吹き飛ばされたように。

既製の古いシステムや価値観にしがみついていても未来はない。自分の感じること、自分の価値観を持ち、はっきり主張し、新しいシステムを作り出すこと。これが「これからの時代」に求められていることだろう。

私自身は、エネルギーの世界で、すでに分散型、自律というシステムへのチャレンジをはじめた。発電事業、電力小売事業と、柄にも似合わず「事業」に手を出してきたのは、「金儲け」のためではない。もちろん、それも大事なので、否定するものではないが、もはや年金暮らし、さらにマネーをという状況ではない。これまでの重厚長大システムに頼らないためには、自律分散型システムが必要であり、それを作り上げることはできると確信しての冒険の旅である。

このシステムを作り、運営し、発展させていく役割は、もっと若い世代のものとなるだろう。私は、少しでもその突破口を作れればという気持ちで、来年(2019年)からの「大三島プロジェクト」そして「東京ソーラープロジェクト」に取り組む。大げさに言えば、それが、原発や地球温暖化という負の遺産を生み出してしまった世代の責任であろうと思うからだ。とはいえ、力まず、自然体で取り組みたい。

注)「大三島プロジェクト」や「東京ソーラープロジェクト」については、これからおいおいご紹介していくつもりである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます