イワタバコ科

オレオカリス(Oreocharis)属(イワギリソウ属)

本州南部暖地産の着生常緑植物で、ツクバネ樫に着生するイワタバコ科の植物。

7 月頃に、直径3cm程の可憐な白い花を咲かせます。

上北山村の水分(みくまり)神社(1450 年代創建)境内の老木に着生するシシンランは、自生の最北限であるとされます。

国指定の天然記念物かつレッドリストにも掲載される希少な植物で、

同じく天然記念物かつ絶滅危惧種である小型の蝶「ゴイシツバメシジミ」の幼虫の餌になりるそうです。

一番上の上にセッコク、(ラン科 セッコク属)

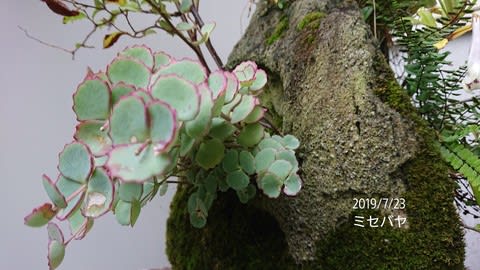

二段目にミセバヤとナツハゼ(ツツジ科 スノキ属)

一難下にシシンランとチャセンシダを植えこんでます。

セッコクとシシンラン

シシンランとチャセンシダ

ミセバヤ(ベンケイソウ科 ムラサキベンケイソウ属)

チャセンシダ(チャセンシダ科 チャセンシダ属)

ケイビラン

ケイビラン

ユリ科

ケイビラン属ケイビランで1属1種

日本の特産種で、紀伊半島以西、四国、九州屋久島 まで分布するという、冬には地上部が枯れる多年草。

ケイビランの根出葉は束生し、剣状線形、長さ10~40cm、幅10~25mm、

やや鎌形に曲がり、先は次第に尖り、雄鶏の尾に似ているので鶏尾蘭という。

気付いた時には散ってしまってました(-_-;)

次に咲いた時を見逃してしまって今年はお花見られずです・・。

去年と、一昨年の写真探しましたがお花が咲いてる所撮れてませんでした・・。

ハナイカダ

ハナイカダ科

ハナイカダ属

北海道南部以南の森林に自生する。高さ約1.5メートル。

葉は卵円形で先がとがり、縁に細かいぎざぎざがある。初夏、葉面の中央部に淡緑色の花をつけ、黒色の丸い実を結ぶ。『嫁の涙』とも言われる。

葉の主脈を見ると花の咲く場所で太さが違います、この太い部分は昔は花茎だったと言うことですね。

葉の上に花が咲くのが特徴です。雌雄異株

初開花のムクゲ

アオイ科

フヨウ属

別名ハチス。もくげ。庭木として広く植栽されるほか、夏の茶花としても欠かせない花です。

ハイビスカスロッバス

アオイ科

フヨウ属

マダガスカル原産の珍しいハイビスカス。

薄ピンクが何とも愛らしい。

花は直径4㎝程度、ちゃんとハイビスカスらしいオシベがあります。

這性でグランドカバーにもなると書いてありましたが、立性の枝も出ます。

枝をこまめにピンチすればマット状のグラウンドカバーになりそうです。

このピンクが何とも可愛らしい~。

花は1日花。早朝6時頃から咲き始め9時頃には満開。2時頃から花弁を閉じ始め

4時頃にはクルクルと花を巻いてしぼみます。

一番花は撮り損ねました(-_-;)

二番花

花ガラを残しておくと数日後には種子が出来ます。

この種子は来年5月中旬頃に蒔くと8月頃には咲くそうです

ナツメ(棗)

クロウメモドキ科

ナツメ属の落葉高木。

和名は夏に入って芽が出ること(夏芽)に由来する。

果実は乾燥させたり(干しなつめ)、菓子材料として食用にされ、また生薬としても用いられる。

原産地は中国から西アジアにかけてであり、日本への渡来は奈良時代以前とされている。

2009年頃に種蒔いて、初めての開花です♪

ここの所いろんな事が重なって落ち着きません。

取り敢えず今日までに撮ってた分みんな載せました(-_-;)

また新しいお花が咲いたら載せますね。

8月一杯は、ブログ自体飛び飛びになりますが落ち着きましたらまたゆっくりと・・・