皆様こんばんは。

明日は13時より、永代塾囲碁サロンで指導碁を行います。

ご都合の合う方は、ぜひお越しください。

さて、著書「やさしく語る 碁の本質」の「読者コーナーでは、多数のご質問を頂きました。

本日は、その中でも特に疑問に思われた方が多かった2つをご紹介しましょう。

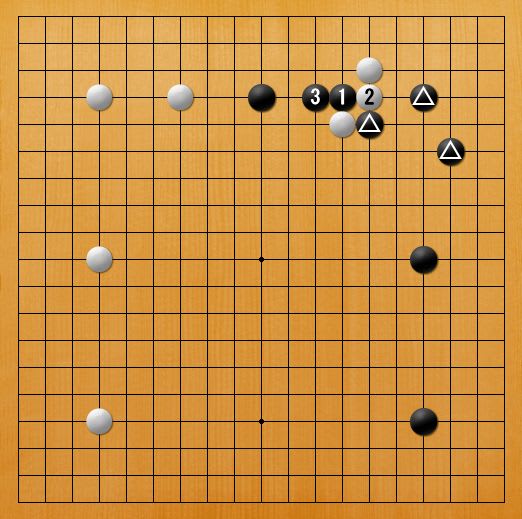

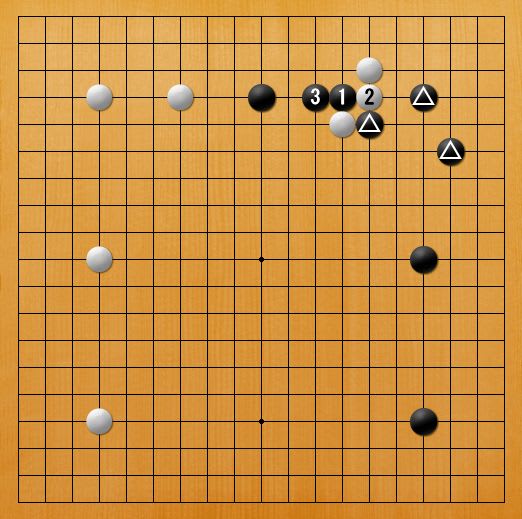

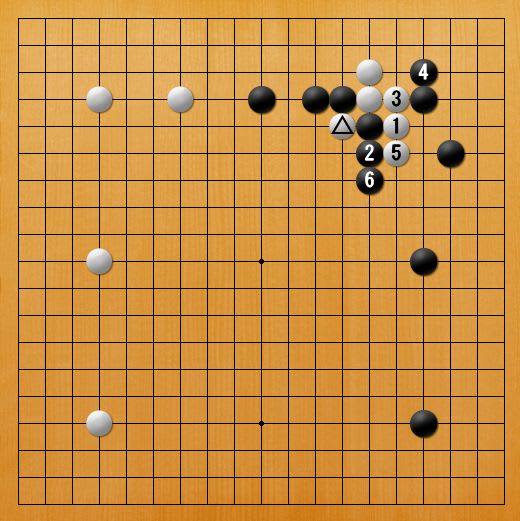

<テーマ図1>

最も多かったご質問は、106ページ2図白2で、白1と打たれたらどうするか?というものでした。

実は、ここは本書で最も大きな失敗でした。

プロは白1のような強引な手は、殆ど打たないのですが、確かにアマ同士だとありそうです。

これに対する応手を解説していきましょう。

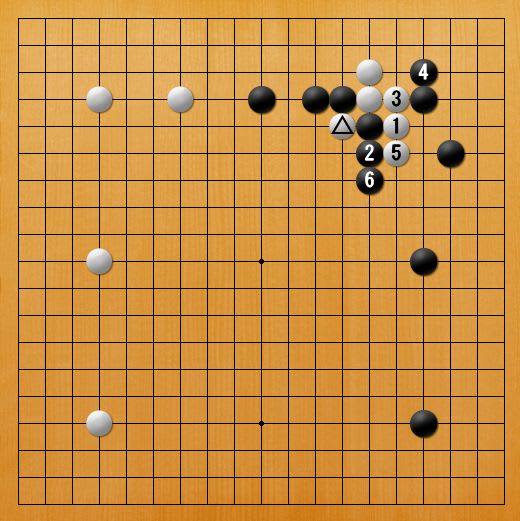

(正解)

結局の所、黒1、3の対応が最も覚えやすそうです。

これは手順が違うだけで、1図と同じです。

この図を避けようとしたのが失敗でした。

ポイントは、黒△の石は全て助けるという事です。

それさえ守れば、石数に勝る黒が、必ず有利に戦えます。

(変化図1)

白1、3には黒4が絶対の一手です。

これで白は根拠が無く、見るからに苦しい状況です。

要石の白△は、とても逃げる暇がないでしょう。

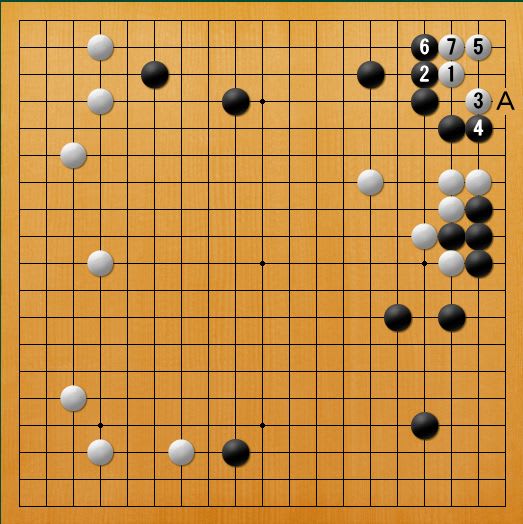

(変化図2)

強い人だと、白1を先に打ってくるかもしれません。

これにも黒2と押さえ、白に根拠を作らせない事が重要です。

黒8まで、前図よりは白にゆとりがあります。

しかし、白△を逃げる暇がない事には変わらず、黒有利な戦いです。

白がどう変化しようとも、相手が同じぐらいの力量であれば、石数の多い黒が必ず良くなります。

もし置き碁であれば、周囲はさらに真っ黒なはずなので、やはり黒有利です。

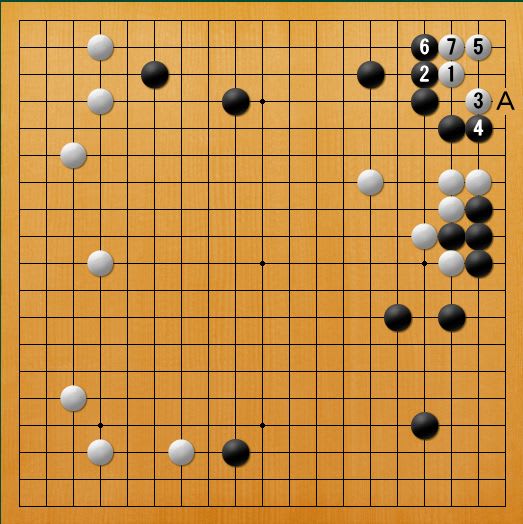

(テーマ図2)

もう1つは、139ページテーマ図11で、黒AやBと2線に置いて攻めるのはどうか?というご質問です。

こういう手はプロがたまに打ちますが、格好良いので、確かに真似したくなるかもしれませんね。

ではどうなるか見ていきましょう。

(変化図1-1)

黒1に置けば、白8までのような進行が想定されます。

直接的に白の眼を取って、厳しい行き方ですが、中央に先行される欠点があります。

欠点はもう1つあり・・・。

(変化図1-2)

それは白の2線の押さえが来て、外側の黒が弱くなるという事です。

一例として白1の三々入りがあり、白Aが渡りを見て先手のため、無条件で生きてしまいます。

(変化図2-1)

黒1の方に置くと、同じような形で、方向が変わります。

この後は、先の図とは逆に・・・。

(変化図2-2)

今度は下方の黒が手薄になります。

白1が狙いの一例で、白Aの連絡を見ているので、黒は対応が悩ましくなります。

このように、2線の置きは自分の石を弱くしてしまう可能性があり、攻め方の基本からは外れます。

プロの碁でも、このような攻め方をするケースは少ないです。

高段者なら試しても良いかな?といった所ですね。

それでは、今回はこんな所で。

他にも面白いご質問がありますので、随時お答えしていきます。

明日は13時より、永代塾囲碁サロンで指導碁を行います。

ご都合の合う方は、ぜひお越しください。

さて、著書「やさしく語る 碁の本質」の「読者コーナーでは、多数のご質問を頂きました。

本日は、その中でも特に疑問に思われた方が多かった2つをご紹介しましょう。

<テーマ図1>

最も多かったご質問は、106ページ2図白2で、白1と打たれたらどうするか?というものでした。

実は、ここは本書で最も大きな失敗でした。

プロは白1のような強引な手は、殆ど打たないのですが、確かにアマ同士だとありそうです。

これに対する応手を解説していきましょう。

(正解)

結局の所、黒1、3の対応が最も覚えやすそうです。

これは手順が違うだけで、1図と同じです。

この図を避けようとしたのが失敗でした。

ポイントは、黒△の石は全て助けるという事です。

それさえ守れば、石数に勝る黒が、必ず有利に戦えます。

(変化図1)

白1、3には黒4が絶対の一手です。

これで白は根拠が無く、見るからに苦しい状況です。

要石の白△は、とても逃げる暇がないでしょう。

(変化図2)

強い人だと、白1を先に打ってくるかもしれません。

これにも黒2と押さえ、白に根拠を作らせない事が重要です。

黒8まで、前図よりは白にゆとりがあります。

しかし、白△を逃げる暇がない事には変わらず、黒有利な戦いです。

白がどう変化しようとも、相手が同じぐらいの力量であれば、石数の多い黒が必ず良くなります。

もし置き碁であれば、周囲はさらに真っ黒なはずなので、やはり黒有利です。

(テーマ図2)

もう1つは、139ページテーマ図11で、黒AやBと2線に置いて攻めるのはどうか?というご質問です。

こういう手はプロがたまに打ちますが、格好良いので、確かに真似したくなるかもしれませんね。

ではどうなるか見ていきましょう。

(変化図1-1)

黒1に置けば、白8までのような進行が想定されます。

直接的に白の眼を取って、厳しい行き方ですが、中央に先行される欠点があります。

欠点はもう1つあり・・・。

(変化図1-2)

それは白の2線の押さえが来て、外側の黒が弱くなるという事です。

一例として白1の三々入りがあり、白Aが渡りを見て先手のため、無条件で生きてしまいます。

(変化図2-1)

黒1の方に置くと、同じような形で、方向が変わります。

この後は、先の図とは逆に・・・。

(変化図2-2)

今度は下方の黒が手薄になります。

白1が狙いの一例で、白Aの連絡を見ているので、黒は対応が悩ましくなります。

このように、2線の置きは自分の石を弱くしてしまう可能性があり、攻め方の基本からは外れます。

プロの碁でも、このような攻め方をするケースは少ないです。

高段者なら試しても良いかな?といった所ですね。

それでは、今回はこんな所で。

他にも面白いご質問がありますので、随時お答えしていきます。