皆様こんばんは。

Twitterの日本棋院若手棋士アカウントは、今日から星合志保初段が担当しています。

お楽しみに!

なお、前任者の小山空也三段は、個人でもTwitterを始めたようです!

真面目な人柄で知られる小山三段ですが、この一週間、意外な一面を見せてくれましたね。

今後のTwitter活動も楽しみにしています。

あっ、Twitterは一応、私もやっています(笑)。

宜しければ、こちらもどうぞ!

さて、本日は隅の曲がり四目についてのお話です。

一昨日の記事では軽く流してしまいましたが、やはり詳しく説明しておきましょう。

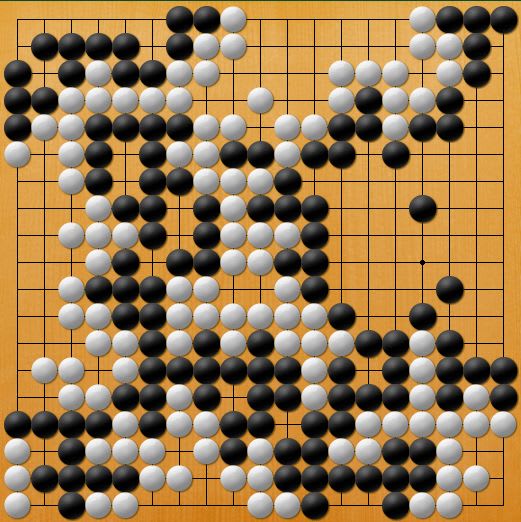

1図(テーマ図)

一昨日の碁は途中で黒が投了しましたが、それを最後まで打ち続けた場合を考えてみます。

図はダメ詰めも終わった状態ですが、ここで左下の黒はどうなっているでしょうか?

ルールでは黒死になので、白が黒を取り上げ、終局となります。

しかし、そのルールが無く、放っておくとセキになると仮定しましょう。

その場合、どういった展開になるでしょうか?

まず、黒が隅の白3子を取りに行こうとすると、3目中手で死んでしまいます。

一方、白からは黒を取りに行く事ができます。

2図

白1、2とダメを詰め、白3と黒を当たりにする手があります。

なお、その間は勿論黒にも着手の権利がありますが、自陣に打てば黒地が増えますし、白地の中に打てば白地を増やしてしまいます。

よって、白1や2に対して、黒はパスです。

3図

前図の後黒1と取り、白2と眼を取りに行きます。

ここで黒3が唯一の粘りで、コウに持ち込む事ができます。

4図

そして白1とコウを取りますが、黒2などと、コウ立てを打つ事になります。

黒Aと連打すれば黒は利益を得られますし、白Aと受ければ黒Bとコウを取り返し、今度は白がコウ立てを考えなければなりません。

それなのに、実際には隅の曲がり四目は、黒死にと定められています。

納得できていない方も多いのではないでしょうか?

しかし、それには理由があるのです。

5図

白1、2と、黒の外ダメを詰めた所まで戻りましょう。

白としては、ここですぐにAと取りに行く必要はありません。

何しろ、黒は全く身動きできない状態なのですから・・・。

6図

白は、コウに備えて白1~5などと打ちます。

予め、黒からのコウ立てを消しておくのです。

その間の黒は、先述した通り常にパスです。

そして、白6と取りに行きます。

7図

すると黒1、3でコウになる事は、先述した通りです。

8図

しかし、白1と先にコウを取る事ができます。

黒はコウ立てを打たなければいけませんが、予め白に全て潰され、1つもありません。

左下の黒は、ただで取られる事になります。

これが、隅の曲がり四目が死にである根拠です。

では、実際にルール化する理由はどこにあるのでしょうか?

それは、ルール化しないと面倒くさい事になるからです(笑)。

もし隅の曲がり四目が死にと定められていないと、実際に取りに行かなければいけません。

すると、5図~6図の間、白はひらすら自陣に手を入れ、黒はパスし続けるという、異様な展開になります。

また、白が手入れする度に白地が1目ずつ減って行くため、ややこしい問題も生じます。

黒からのコウ立てを0にしようとすると負けるため、1つか2つ残しておいてコウを迎え撃つ、などという駆け引きが生じるかもしれません。

非常に時間がかかり、美しさもない終盤になってしまいます。

そういった煩わしさを避けるため、隅の曲がり四目は死にと定められています。

少なくとも、私はそう信じています。

ちなみに中国ルールでは、隅の曲がり四目は、実際に取りに行かなければいけないそうです。

お互い、非常に嫌な作業だと思います。

<追記>

実際には省略しても良いようです。

ちなみに中国ルールでは、ダメ詰め終了後の手入れは損になりません。

一部では日本ルールより中国ルールの方が優れているという論調もありますが、私は支持しません。

確かに中国ルールは理論的な齟齬が少ないですが、日本ルールは気持ち良く対局できる事を前提に進化してきました。

それが顕著に表れているのが、この隅の曲がり四目だと思います。

<追記>

中国ルールでも、隅の曲がり四目はそのまま死にであるという情報を頂きました。

長年勘違いしていたようです。

詳しい事情をご存知の方がいらっしゃったら、お知らせ頂きたいと思います。

gotanda@igosiraishi.com

<さらに追記>

場合によっては、中国ルールでは生き返るケースもあるという説が出て来ました。

あまり不確かな事は言えないので、私には分からない、としておきます。

さてここから、大幅に追記です。

コウ立てを全部潰してからコウを仕掛けられ、ただで取られる、というのが隅の曲がり四目の基本的な理解です。

しかし、それができない局面もあります。

9図(テーマ図その2)

中央の形を変えてみました。

どちらもAやBに打つと取られる、セキの形です。

しかし、損なだけで、AやBの着手が禁止されている訳ではありません。

ここがポイントです。

なお、ここからの図も、「もし隅の曲がり四目が、自動的に死にではなかったら」という想定で進みます。

10図(想定図1-1)

例によって、白が黒からのコウ立てを潰してから、隅の黒を取りに行った図です。

しかし8図と違い、黒2のコウ立てが残っていました!

自ら取られに行って大損ですが、これでコウ立てを確保できます。

11図(想定図1-2)

白1と受けざるを得ず、黒2、4と生きる事ができました。

セキがあると、潰せないコウ立てができてしまうのです。

尤も、コウに勝ったとはいえ、中央を取られ、右辺黒6子を取られては黒今一つではないか、という疑問も浮かんできます。

すると、黒はどうするでしょうか?

12図(想定図2-1)

白に対抗して、黒も予め白からのコウ立てを潰しておく事になります。

白11まで、ますます異様な進行です。

コウ立ての潰し合いが終わったら、次は白が隅を取りに行きますが・・・。

13図(想定図2-2)

白が先に取るコウですが、例によって黒が中央の自殺手をコウ立てにして取り返します。

すると白から1つもコウ立てがありません。

隅の黒がただで生きてしまいました。

このように、黒からのコウ立てを全部潰しておいてコウを仕掛けられるから黒死に、という説明では矛盾が生じます。

こういった矛盾が無いよう、実際には細かいルールと理論が整備されています。

知らなくても全く問題がありませんが、どうしても気になる方は、日本囲碁規約をご覧ください。

ただし、頭が痛くなっても責任は負いません(笑)。

さて、随分と長々と書く事になってしまいました。

完全に見込み違いです。

色々とややこしい図や説明をしてきましたが、碁を打つためには全く必要ありません。

大事なのは、隅の曲がり四目は死に形であるという事だけです。

これが分かっていないと、隅の曲がり四目をセキと思って取り損なう事がありますし、一昨日の碁も意味が分かりません(笑)。

ああこの形は死になんだな、と何となくご理解頂ければ十分です。

Twitterの日本棋院若手棋士アカウントは、今日から星合志保初段が担当しています。

お楽しみに!

なお、前任者の小山空也三段は、個人でもTwitterを始めたようです!

真面目な人柄で知られる小山三段ですが、この一週間、意外な一面を見せてくれましたね。

今後のTwitter活動も楽しみにしています。

あっ、Twitterは一応、私もやっています(笑)。

宜しければ、こちらもどうぞ!

さて、本日は隅の曲がり四目についてのお話です。

一昨日の記事では軽く流してしまいましたが、やはり詳しく説明しておきましょう。

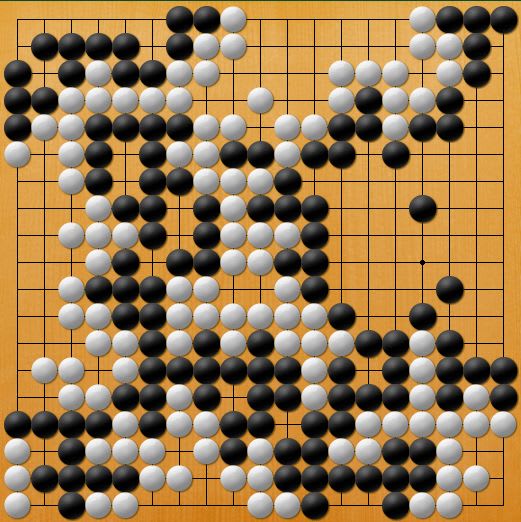

1図(テーマ図)

一昨日の碁は途中で黒が投了しましたが、それを最後まで打ち続けた場合を考えてみます。

図はダメ詰めも終わった状態ですが、ここで左下の黒はどうなっているでしょうか?

ルールでは黒死になので、白が黒を取り上げ、終局となります。

しかし、そのルールが無く、放っておくとセキになると仮定しましょう。

その場合、どういった展開になるでしょうか?

まず、黒が隅の白3子を取りに行こうとすると、3目中手で死んでしまいます。

一方、白からは黒を取りに行く事ができます。

2図

白1、2とダメを詰め、白3と黒を当たりにする手があります。

なお、その間は勿論黒にも着手の権利がありますが、自陣に打てば黒地が増えますし、白地の中に打てば白地を増やしてしまいます。

よって、白1や2に対して、黒はパスです。

3図

前図の後黒1と取り、白2と眼を取りに行きます。

ここで黒3が唯一の粘りで、コウに持ち込む事ができます。

4図

そして白1とコウを取りますが、黒2などと、コウ立てを打つ事になります。

黒Aと連打すれば黒は利益を得られますし、白Aと受ければ黒Bとコウを取り返し、今度は白がコウ立てを考えなければなりません。

それなのに、実際には隅の曲がり四目は、黒死にと定められています。

納得できていない方も多いのではないでしょうか?

しかし、それには理由があるのです。

5図

白1、2と、黒の外ダメを詰めた所まで戻りましょう。

白としては、ここですぐにAと取りに行く必要はありません。

何しろ、黒は全く身動きできない状態なのですから・・・。

6図

白は、コウに備えて白1~5などと打ちます。

予め、黒からのコウ立てを消しておくのです。

その間の黒は、先述した通り常にパスです。

そして、白6と取りに行きます。

7図

すると黒1、3でコウになる事は、先述した通りです。

8図

しかし、白1と先にコウを取る事ができます。

黒はコウ立てを打たなければいけませんが、予め白に全て潰され、1つもありません。

左下の黒は、ただで取られる事になります。

これが、隅の曲がり四目が死にである根拠です。

では、実際にルール化する理由はどこにあるのでしょうか?

それは、ルール化しないと面倒くさい事になるからです(笑)。

もし隅の曲がり四目が死にと定められていないと、実際に取りに行かなければいけません。

すると、5図~6図の間、白はひらすら自陣に手を入れ、黒はパスし続けるという、異様な展開になります。

また、白が手入れする度に白地が1目ずつ減って行くため、ややこしい問題も生じます。

黒からのコウ立てを0にしようとすると負けるため、1つか2つ残しておいてコウを迎え撃つ、などという駆け引きが生じるかもしれません。

非常に時間がかかり、美しさもない終盤になってしまいます。

そういった煩わしさを避けるため、隅の曲がり四目は死にと定められています。

少なくとも、私はそう信じています。

ちなみに中国ルールでは、隅の曲がり四目は、

お互い、非常に嫌な作業だと思います。

<追記>

実際には省略しても良いようです。

ちなみに中国ルールでは、ダメ詰め終了後の手入れは損になりません。

一部では日本ルールより中国ルールの方が優れているという論調もありますが、私は支持しません。

確かに中国ルールは理論的な齟齬が少ないですが、日本ルールは気持ち良く対局できる事を前提に進化してきました。

それが顕著に表れているのが、この隅の曲がり四目だと思います。

<追記>

中国ルールでも、隅の曲がり四目はそのまま死にであるという情報を頂きました。

長年勘違いしていたようです。

詳しい事情をご存知の方がいらっしゃったら、お知らせ頂きたいと思います。

gotanda@igosiraishi.com

<さらに追記>

場合によっては、中国ルールでは生き返るケースもあるという説が出て来ました。

あまり不確かな事は言えないので、私には分からない、としておきます。

さてここから、大幅に追記です。

コウ立てを全部潰してからコウを仕掛けられ、ただで取られる、というのが隅の曲がり四目の基本的な理解です。

しかし、それができない局面もあります。

9図(テーマ図その2)

中央の形を変えてみました。

どちらもAやBに打つと取られる、セキの形です。

しかし、損なだけで、AやBの着手が禁止されている訳ではありません。

ここがポイントです。

なお、ここからの図も、「もし隅の曲がり四目が、自動的に死にではなかったら」という想定で進みます。

10図(想定図1-1)

例によって、白が黒からのコウ立てを潰してから、隅の黒を取りに行った図です。

しかし8図と違い、黒2のコウ立てが残っていました!

自ら取られに行って大損ですが、これでコウ立てを確保できます。

11図(想定図1-2)

白1と受けざるを得ず、黒2、4と生きる事ができました。

セキがあると、潰せないコウ立てができてしまうのです。

尤も、コウに勝ったとはいえ、中央を取られ、右辺黒6子を取られては黒今一つではないか、という疑問も浮かんできます。

すると、黒はどうするでしょうか?

12図(想定図2-1)

白に対抗して、黒も予め白からのコウ立てを潰しておく事になります。

白11まで、ますます異様な進行です。

コウ立ての潰し合いが終わったら、次は白が隅を取りに行きますが・・・。

13図(想定図2-2)

白が先に取るコウですが、例によって黒が中央の自殺手をコウ立てにして取り返します。

すると白から1つもコウ立てがありません。

隅の黒がただで生きてしまいました。

このように、黒からのコウ立てを全部潰しておいてコウを仕掛けられるから黒死に、という説明では矛盾が生じます。

こういった矛盾が無いよう、実際には細かいルールと理論が整備されています。

知らなくても全く問題がありませんが、どうしても気になる方は、日本囲碁規約をご覧ください。

ただし、頭が痛くなっても責任は負いません(笑)。

さて、随分と長々と書く事になってしまいました。

完全に見込み違いです。

色々とややこしい図や説明をしてきましたが、碁を打つためには全く必要ありません。

大事なのは、隅の曲がり四目は死に形であるという事だけです。

これが分かっていないと、隅の曲がり四目をセキと思って取り損なう事がありますし、一昨日の碁も意味が分かりません(笑)。

ああこの形は死になんだな、と何となくご理解頂ければ十分です。