①「お釈迦様の生涯とお経の成り立ち」

ゴータマ・シッタールダ(お釈迦様)は

紀元前5~6世紀頃に

現ネパール領のルンビニという場所で生まれました。

-----------------------------

王家の長男として何不自由なく過ごしますが

お城の外で、老人・病人・死人を見かけたことで

貧富に関係なく

誰しもが逃れられない苦しみがあることを知り

思い悩むことになります。

-------------------------------

「本当の幸福とは何か?」

いかに生きるべきかという疑問に対する答えを探すため

シッタールダは家族も地位も捨て29歳で出家します。

-------------------------------

そして、6年間の厳しい修行を続けられますが・・・

体を傷めつけるような過酷な修行、

死ぬ寸前までいくような長い断食修行など

「こんなことを続けていても覚れない!」

というところにいたったのです。

-------------------------------

その時はもう骨と皮だけになって

目もくぼんで壮絶なお姿に。

------------------------------

修行はやめて山から下りると

村の娘のスジャータちゃんが「乳粥」を差し入れてくれました。

シッタールダは乳粥をありがたくお受けになり

その時はじめて

「自分は大いなる力に生かされている!」

ということをお感じになり、みるみる元気に!

人生観が三百六十度回転!

その後、菩提樹の下で瞑想に入られ

ついに悟りに至られました。

------------------------------

お釈迦様は80歳で亡くなるまでの約45年間

各地に赴き口頭で教えを説き続けました。

お釈迦様が亡くなったあとに

弟子たちがお釈迦様の教えを後世に伝えるために

書物に記録したものがお経の始まりといわれています。

-------------------------------

②『 お経・日本へ伝来 』

お経はインドで広がり、

中央アジア、中国、朝鮮を経て日本へ伝わりました。

日本にお経が伝来したのは

500年代(古墳時代)といわれています。

お経はもともとサンスクリット語(インド古典語)で書かれていましたが

中国で漢訳され

日本に伝わるまでの過程で膨大な数に分かれていきました。

七千余巻!

ともいわれるほどの

数えきれない種類のお経が存在しています。

お釈迦様は相手に合わせて話の内容を変えて説法されていたため

いくつものお経が存在するといわれています。

----------------------------

③『 お経本来の役割 』

お経は葬儀や法要で耳にする機会が多いので

亡くなった方の供養のために唱えるものと考える方が多いと思いますが

もう一つ大切な役割があります。

お釈迦様は苦しみと正面から向き合って悟りをひらき

生きている人を幸せに導くために教えを説かれました。

そのためお釈迦さまの教えを記したお経も

本来、生きている人に向けて読まれているものなのです。

お経は意味がわからなくても唱えられなくても

聞いているだけで功徳があるといわれていますが

やっぱり自分で唱えられると気分がいいし

なんとなくでも説かれている意味がわかれば

読経がとても楽しくなります!

-----------------------------------

お釈迦様が6年間苦行されたインドの「前正覚山」に

2013年、行ってきました。

修行僧さんたちから声をかけてもらい写真撮影。

お釈迦様が断食苦行されたという小洞窟で

私も、中にはいって、瞑想してみました。

「厳しい苦行だけでは覚りを得ることができんっ!」

と、お釈迦様は前正覚山から下山。

身を清めるため沐浴をされたという

ナイランジャー川を歩いて渡りました。

この時は乾季で水ゼロ!

せーナー村でスジャータさんから乳粥供養を受けるの巻き。

お釈迦様が瞑想に入られ覚りを得られた

ブッダ・ガヤの菩提樹の下で私も瞑想。

お釈迦様が座した場所。

覚りをひらいたお釈迦様が

「この境地を衆生に理解させることが果たしてできるものか?」

と、ここを歩みながらひとり沈思されていたそうで、

マネてみました。

お釈迦様が、はじめて説法をされた場所。

「サールナート」

かつてともに修行していた5人の修行者とここで再会し

自分の覚った真理を初めて語られたそうです。

「ダメーク・ストゥーパ」

直径が26m・高さ13mの台座の上に

約31mの塔が立っていて

640年頃には三蔵法師もこの地を訪れたそう。

わたしは仏教に詳しいわけではないれど

人生全般を通して、わりとご縁があります。

わたしは、いつも平穏でいたいです!

日常の「今」を丁寧に味わいつくして

「あ~ありがたいなぁ」

「あ~おいしいなぁ」

「あ~きもちぃぃなぁ」

「あ~たのしいなぁ」

ふんふふ~ん♪

って!

そして

「あそこに行ってみたいな~」

「あ~なったらいいな、こぉなったらいいな~」

ってことがそうなっていくことの過程を

まったりと楽しみたいと思います!

◆いったんブログ その他の記事◆

↓↓

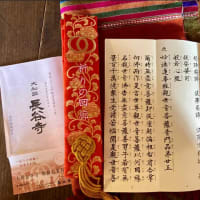

1、長谷寺の春夏秋冬

2、長谷寺の朝勤行

3、奈良の自然と触れ合う旅

4、奈良の社寺をめぐる旅

5、柿の葉寿司を楽しむ会

6、西国三十三所観音巡礼

7、チェンライコーヒー

8、いったんならではツゥリズム

9、ゲストハウスいったんのこと

10、アキコとシンゴの雑談

11、最近の記事