ソーラーカレンダーと農耕の世界史

1.月の満ち欠けは、そこの地形にかかわらず、何処でも簡単にその周期をしることができた。

2.太陽の冬至~夏至まで、または夏至~冬至までの日数を数えることは、日の出位置を知ることの出来る適切な地形の無い平地では難しい仕事だった。

エジプトではナイル川の洪水からシリウスの出に合うことを知り、それが夏至に当たることを知ったようだ。

シュメール文明では春分をカペラから知ったとされるが、そのことを何時どのようにして知ったのか明らかになっていない。

チャイナでは立春を知っていたとされるものの、それをどのようにして知ったのか詳らかになっていない。

マヤ・チチェンイッツアーの春分の知識も、それをどのような方法で見出していたのか知られていない。

このようにこれまで知られている文明は何れも二至、夏至、冬至、二分、春分、秋分、立春の太陽暦の重要なポイントを知っているが、それがどのような歴史経緯の下でそれらの知識を入手したかについてはこれまでの所、明らかになっていない。

何故なのか

しかもこれまでの文明はほぼ7000年前以降、太陽暦の知識を得て季節を知り、本格的農耕が始まり、富の蓄積が始まり王が誕生していた。

この状況に対して対照的な文明は、縄文時代である。

縄文時代後期の金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設では八節の暦の観測点がランドスケープの山と石棒で示されていた。

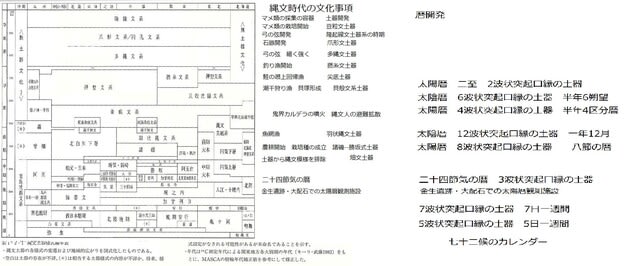

縄文時代にはこれまで何処の文明でも造られたことの無い特殊な突起口縁の土器が存在する。その土器の示す数字は縄文時代の推移と共に、2,4,6、8、12、3、5、7と変化していたことが判明した。

この数字の変化は何を示しているのか。

縄文時代には文字の存在は今の所無かったと言うことが云えるようだ。

このためこの数字の意味を説明する文書などは存在しないものと思う。

改めて太陽暦の開発推移を推測してみる。

最初に知られるものは二至、冬至と夏至である。ーーーーーーーーーーーー 2

この間の日数は182日、これを知ると月の満ち欠け回数は半年に6回となる

ーーーーーーーーーーーー 6

次に二分から春夏秋冬の四季を知ることが分る。

半年ベースの月の暦からの類推としては半年四分のー

ーーーーーーーーーーーー 4

四季とその始まり立春、立夏、立秋、立冬を区分することが出来る。

農耕栽培暦としては春の始まりを知ることが最も重要であるので、立春がこの時期求められていたものと考える。

この時期までは数学的知識もまだ乏しいので半年ベースで考えていたものと推測する。

その後数学知識も向上して、一年365日という数字を扱える段階になったものと推測する。

太陽暦では一年を8分する暦が造られた ーーーーーーーーーーーーーー 8

太陰暦は12月の暦 ーーーーーーーーーーーーーー 12

このようにして海辺に近い海の潮の満ち干を生活の中心にする地域では太陰暦が使用されていた、海から離れた内陸では太陽暦が使用されていた。

これら二つの暦はシンクロしていないので社会的交流を行うのはそのままでは大変不便であった。

その解決策として太陽暦で二十四節気の暦が工夫された。

太陰暦は新月から満月まで15日、満月から新月まで15日であることから、太陽暦が二十四節気の暦に進化して15日進法の暦となればシンクロさせることが出来る。

八節の暦 45日の区分暦を1/3とすれば15日となる、これを示すのが3突起の土器である。

ーーーーーーーーーーーーーー 3

その後も暦は更に進化して、暦が使用しやすいように工夫され、作業暦が考案されていたと考える。

太陽暦 15日から5日刻みの暦 七十二候の暦 ーーーーーーーーーーーー 5

太陰暦 15日から7日刻みの暦 一週間7日の暦 ーーーーーーーーーーーー 7

このように突起口縁の土器に示されていた数字は、暦の進化を示す歴史 記録として解読できるものと考える。

縄文時代に開発されていた暦は、7000年前後の時期に各地の文明に伝わり、本格的農耕開始に新知識として影響していたものと考える。その時期には鬼海カルデラの巨大噴火があり、縄文人は世界各地に避難していった可能性があるようだ。

図はお借りしました

引用しますーーーーーーーーーーーーーー

縄文時代に起きた鬼海カルデラ噴火の与えた世界史への影響を教えてください

鬼海カルデラ噴火は約7300年前に起きた超巨大噴火で、火砕流が海を越えて、薩摩半島や大隅半島にまで達し、その地域の生物と縄文文化が壊滅しました?。 しかし、私の検索結果には、鬼海カルデラ噴火が世界史に与えた影響についての具体的な情報はありません。 もっと詳しい情報が必要ですか?

ソース: Bing との会話 2023/5/7

(1) 鬼界カルデラ総合調査<研究紹介<海域地震火山部門<JAMSTEC. https://www.jamstec.go.jp/rimg/j/research/kikaicaldera/.

(2) 鬼界カルデラ - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E7%95%8C%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%A9.

(3) 巨大海底火山「鬼界カルデラ」の過去と現在|JAMSTEC BASE. https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/20220428/.

(4) 日本人の起源:海退や海進、鬼界カルデラ大噴火を生き残った .... https://kz-pe.com/sumer/.

世界の古代文明はこの鬼海カルデラ噴火の時期以後に興隆しています、その関係を調べてください

古代文明の発展時期を調べてください

世界史では文明の誕生をいつとするかは諸説ありますが、一般に紀元前3000年頃に興ったエジプト文明・メソポタミア文明とする説が多いです3。また、紀元前3000年から紀元前2000年にかけて、メソポタミア、エジプト、インダス、中国の4つの文明が生まれました?。

ソース: Bing との会話 2023/5/7

(1) 古代とはいつからいつまで?日本史・世界史の区分を解説. https://kokugoryokuup.com/kodai/.

(2) なぜ文明は大河の近くで誕生したか|水をめぐる争いのはなし. https://www.aqua-sphere.net/literacy/c/c02.html.

(3) 文明 - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%98%8E.

(4) 日本の歴史 - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2.

紀元前3000年辺りからとされている

ーーーーーーーーーーーーーー

最近の研究では、最も古い稲品種はインドネシア(もとスンダランド)にあり、種類は熱帯日本型で、地球温暖化に伴い、それらが北上し、縄文時代頃に揚子江流域の江南地方で栽培されたことが分かっています。

それを裏付ける代表的遺跡は7000年から始まったと言われる巨大な河姆渡(かぼと)遺跡です。この遺跡は北の3000年前の黄河文明より早いとも言われております。

そして、稲作の北上経過ですが、初めに、最古の稲品種がインドネシアで開発され、それが北上し江南地方に広がり、さらに北上し、山東半島を経て、韓国西南部と北九州に3000年前頃に広がったと推察されています。

一方、岡山市の彦崎貝塚で、6000年前の地層からイネのプラント・オパールが多量に出土したことが明らかになっていますが、これが日本最古の稲作遺跡と判断されます。しかし、この縄文時代稲作は陸稲栽培でした。上記の河姆渡遺跡とは別の流れのものと推察されます。