なんという超絶技巧でしょう

すばらしい歌声でしょう

そしてなんとむごく美しいお話でしょう

きょうは私、すっかりにわかオペラファンになっております

お知り合いの方がチケットをとってくださって、

新国立劇場のオペラ「ルチア」に誘ってくださったのでした

本当にすばらしい体験でした!

一生忘れません!

どのくらい感激したかって?

ええ、きっちーさまの舞台を初めて見た時以来のショックです

歌舞伎もすごいけど、オペラはすごすぎです(@_@)(@_@)

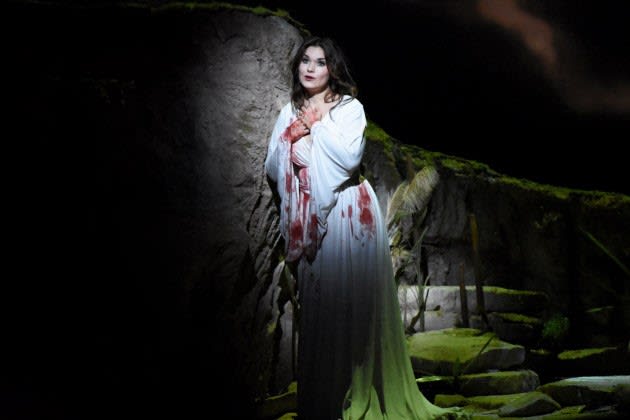

「ルチア」といえば「狂乱の場」が有名ですが、

CDで聴くのと、実際に舞台で見るのとは

まったく迫力がちがいますね

CDでは歌詞もメロディーも美しいので、

うっとりとして聴いていられますが

オペラハウスで字幕付きで聴いてみると、

この歌詞の意味が、実は(気がくるってしまった)ヒロイン・ルチアの

残酷な行動と哀れさ、恋人への激情を表していて、

ますます背筋がぞくりとするような思いがするのですね

ルチア役のオレガ・ベレチャッコさんが

文字通りの大熱唱

「狂乱の場」の超難度のコロラトゥーラを楽々と謳いあげて

場内は大興奮のるつぼになりました

歌舞伎を観すぎのわたしは、おもわずみながら

「これじゃ六段目の勘平みたいだわ(^^)」とか

「これじゃ、十一段目の討ち入りじゃないか」と

ツッコミをいれてしまいましたが、

ともかくそれだけ「激しい」お話ですね!

ほかのソリスト・合唱のみなさんも

素晴らしい歌声で、日本のオペラのレベルの高さを

まざまざと痛感しましたね

贅を尽くした、すばらしい一日になりました!

20日・23日・26日と上演されるそうなので

(いずれも14時から)

ご興味のある方はぜひぜひ足をお運びください

すばらしい歌声でしょう

そしてなんとむごく美しいお話でしょう

きょうは私、すっかりにわかオペラファンになっております

お知り合いの方がチケットをとってくださって、

新国立劇場のオペラ「ルチア」に誘ってくださったのでした

本当にすばらしい体験でした!

一生忘れません!

どのくらい感激したかって?

ええ、きっちーさまの舞台を初めて見た時以来のショックです

歌舞伎もすごいけど、オペラはすごすぎです(@_@)(@_@)

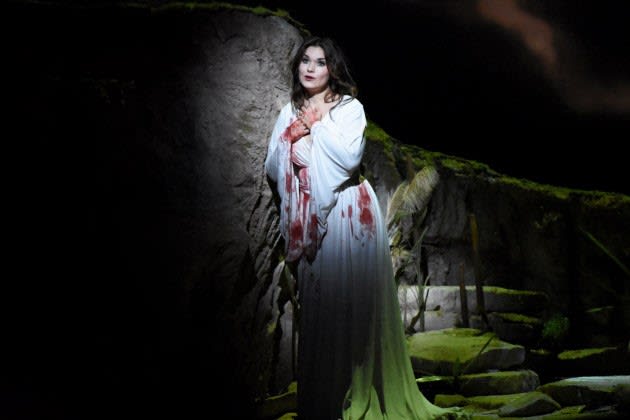

「ルチア」といえば「狂乱の場」が有名ですが、

CDで聴くのと、実際に舞台で見るのとは

まったく迫力がちがいますね

CDでは歌詞もメロディーも美しいので、

うっとりとして聴いていられますが

オペラハウスで字幕付きで聴いてみると、

この歌詞の意味が、実は(気がくるってしまった)ヒロイン・ルチアの

残酷な行動と哀れさ、恋人への激情を表していて、

ますます背筋がぞくりとするような思いがするのですね

ルチア役のオレガ・ベレチャッコさんが

文字通りの大熱唱

「狂乱の場」の超難度のコロラトゥーラを楽々と謳いあげて

場内は大興奮のるつぼになりました

歌舞伎を観すぎのわたしは、おもわずみながら

「これじゃ六段目の勘平みたいだわ(^^)」とか

「これじゃ、十一段目の討ち入りじゃないか」と

ツッコミをいれてしまいましたが、

ともかくそれだけ「激しい」お話ですね!

ほかのソリスト・合唱のみなさんも

素晴らしい歌声で、日本のオペラのレベルの高さを

まざまざと痛感しましたね

贅を尽くした、すばらしい一日になりました!

20日・23日・26日と上演されるそうなので

(いずれも14時から)

ご興味のある方はぜひぜひ足をお運びください