(承前)

(注)

(注1)1字目は「台」で「治」の省画字、5・6・7・56字目は削れていて見えず、36字目は「六」または「九」か、43字目は見えるようで見えず見えないようで見えるような字、70字目は「和」か「加」かとされる。

和水町HPに、銘文は、「台(治)天下獲□□□鹵大王世、奉事典曹人名无□(利)弖、八月中、用大鐵釜、并四尺廷刀、八十練、□(九)十振、三寸上好□(刊)刀、服此刀者、長寿、子孫洋々、得□恩也、不失其所統、作刀者名伊太□(和)、書者張安也」、説明に、「天下を治めていた獲加多支鹵大王(雄略天皇456~479年)の世に、典曹(役所の仕事)に奉事していた人の名前は无利弖(ムリテ)。八月中、大鉄釜を使って、四尺(1m強)の刀を作った。刀は練りに練り、打ちに打った立派な刀である。この刀を持つ者は、長寿して子孫も繁栄し、さらにその治めている土地や財産は失わない。刀を作った者は伊太和、文字を書いた者は張安」とある(https://www.town.nagomi.lg.jp/kankou/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=707&class_id=766)。

(注2)列島に鉄製鋳造釜は根づかなかった。土器の長甕を支脚にのせて立て、隙間を粘土で塞いで固めてしまった。そこは常に湯が沸いており、水が追加されながら甑を載せて蒸し料理が行われた。鉄の釜は中世に至るまでかなりの間、一部寺院などを除いてほとんど用いられなかった。文化の違いであった。

五綴鉢(ごてつのはち)(鉄製鍛造、奈良時代、8世紀、法隆寺献納宝物、東博展示品)

五綴鉢(ごてつのはち)(鉄製鍛造、奈良時代、8世紀、法隆寺献納宝物、東博展示品)

(注3)「讞」という字は聖徳太子の憲法十七条の第五条に、コトワリマウスとある。礼記・文王世子に、「獄成れば、有司(いうし)、公に讞(げち)す」の鄭注に、「讞 之れ言ひ白す也。」、説文には、「𤅊」字で載り、「𤅊 辠(つみ)を議る也。水に从ふ。獻は法と同意なり」とある。訴訟を裁決するの意である。

(注4)白川1996.に、「于」は「象形」とし、「字形は、曲がった形を作るためのそえ木。また刃の長い曲刀の形。」(47頁)とある。説文には、「于 於(ああ)也。气の舒(おもむ)ろに亏(まが)れるを象る。丂(かう)に从ひ一に从ふ。一は其の气の平らかなる也。凡そ于の属、皆、于に从ふ」とある。食べ過ぎてもう嫌だと横を向いてゲップをしている様子については、本稿の終わりのほうで触れている。

なお、狩谷棭斎・箋注倭名類聚抄は、「戟 楊雄方言云、戟〈几劇反、保古〉或謂二之于一、或謂二之戈〈古禾反〉一」とある「于(ウ)」字を「干(カン)」と見ている。箋注に、「方言云、楚謂レ一戟為レ一孑、此干当レ一作レ一孑然諸本及伊呂波字類抄皆作レ一干、按干即盾、非二此用一、蓋源君所レ一見方言、写者以二干戈経典熟用字、又孑干字形相近一、誤二干戈一為二一物一、遂改レ一孑為レ一干、源君襲レ一之也、源君所レ一見若レ一是、孑字必当レ一注二其音一、而此無レ一音則知干字非二後人伝写本書者之誤一、故今不二径改一、而弁二其誤一、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991788/44)、旧字体は改めた。)としている。林2002.269頁でも「干」と見ている。

戟の活用として、虎退治もあげられる。

画像石(中国山東省孝堂山下石祠、後漢、1~2世紀、東博展示品)

画像石(中国山東省孝堂山下石祠、後漢、1~2世紀、東博展示品)

また、戟によく似た斧・鉞の用途は、木こり、薪割りである。塩を焼くためには大量の薪が必要である。(注16)もあわせて参照されたい。

大原御幸図屏風(長谷川久蔵(1568~93)筆、紙本金地着色、安土桃山時代、16世紀、東博展示品)

大原御幸図屏風(長谷川久蔵(1568~93)筆、紙本金地着色、安土桃山時代、16世紀、東博展示品)

(注5)石村1997.に、「大桶の底用定規」(286頁)、「桶用定規」・「型板」(290頁)などとあるものもL字状の板になっている。ヨーロッパではコンパスが用いられているが、本邦では塑型にあてがわれて作られたらしく記されている。規(ぶんまわし)は使われずに矩(さしがね)が用いられたということか。誰のさしがねでやっているんだ、といった形容に使われるように、誰かの回し者という悪いイメージが、曲がれるもの、鎌には付いて回っている。現在も使われている次のものがそれに当たるのかもしれない。

外パスと呼ばれるコンパス(川崎市立日本民家園「不思議古民具大集合!」展展示品)

外パスと呼ばれるコンパス(川崎市立日本民家園「不思議古民具大集合!」展展示品)

(注6)稲荷山古墳出土鉄剣銘文には、「七月中」とある。稲荷山古墳出土の金錯銘鉄剣は、表に「辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比」、裏に「其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也」と判読されている。「中」については、岸1988.に、秦代の竹簡に「四月中」、漢代の木簡に「七月中」、新羅の銀合杅に「三月中」、石碑に「九月中」、高句麗の碑文に「五月中」などとさまざまな例をあげ、アルタイ語の処格・与格の後置詞を表わす代わりに書かれたとする説(小川環樹)を否定する。そして、「…月中」は「…月じゅう」の意味ではなく、「…月に」という時格を表わす用法で、「わが国の「中」字の用法は、朝鮮三国から渡来した人々が、その才をもって文筆の業に起用され、自国の文字遣いを反映させつつ撰したものと思われる。」(216頁)とする。藤本1988.は、百済の例のないことを倭の例から補おうとまでしている。

そういった結果、新編全集本日本書紀に、「古訓ナカノトヲカ(中旬の意)は誤り。「~月中」は「~月というその月のうちで」の意を表す中国の俗語的用法。中国出土秦代竹簡や『史記』『漢書』『三国志』などまれに例がある。日本では稲荷山古墳出土鉄剣銘の「七月中」ほか二例。紀ではほかに応神紀に一例。」(①451頁頭注)となっている。しかし、「七月中(ふみつきのなかのとをか)」(神功紀四十六年三月)、「九月中(ながつきのなかのとをか)」(応神紀十三年九月)とある。中旬の11日~20日まで、the middle ten days of a month を指している。「四月上旬(うづきのかみのとをか)」(神功摂政前紀仲哀九年四月)という表記もある。ヤマトコトバの表記として「…月中」を「…月ノナカノトヲカ」と訓み慣わされるには訳がある。理由なく古訓が施されることはない。

旧暦だから月の満ち欠けによっている。神功紀の例は、百済人が卓淳国へやって来て、日本への海路を尋ねられたとき、海路は遠く、波浪は険しいから大船が必要だと答えたところ、大船を用意して出直してくると言って帰って行ったという。つまり、遠路はるばる船で来ている。基本的に昼間、航行するのであろうが、天候によっては夜も航行したのであろう。夜、月明かりのもとで沿岸を進むためには、ある程度の明るさが確保できる満月を中心とした10日間を選ぶのはきわめて合理的である。応神紀の例も、髪長媛が日向から来たときのことである。船に乗ってきたのであろう。続く割注に「一云」の伝があり、日向の諸県君牛(もろがたのきみうし)が髪長媛を貢上しに数十艘の小船で瀬戸内海を来たことが記されている。

江田船山古墳出土大刀銘、稲荷山古墳出土鉄剣銘に、「八月中」、「七月中」とあるのも、ナカノトヲカ(中の十日)の意であろう。晴れていれば月(moon)明かりによって象嵌を識別しやすくなる。太陽光では光が強すぎまぶしく作業にならない。電気はない。窓ガラスもない。灯明では光が一定しなし、散乱光では一目瞭然に見極めることができない。かなう光の条件は、明るい月のもとである。金属面を反射させて象嵌の輝きを確かめた。仕事は夜行われた。そして、江田船山古墳出土大刀の場合、「八月中」は、羽釜の羽が尽きて竈に落ちたことを表したから、竈のことを鍛冶屋の窯のことと見立ててその「中」で焼き直されたという意も含意しているものと思われる。巧みで知恵ある表現である。

江田船山銀象嵌有銘大刀(東博展示品。見えますか? 作れますか? 作りたいですか?)

江田船山銀象嵌有銘大刀(東博展示品。見えますか? 作れますか? 作りたいですか?)

(注7)佐藤2004.に、「[川口勝康]の下賜説に対しては、すでに亀井正道によって、江田船山古墳の副葬品には「治天下」銘大刀と同一作者・同一工房によって製作されたと考えられる直刀が二口ふくまれており、この大刀を下賜刀とするなら二口の直刀も同時に移動・副葬されたとみなければならず、下賜説にはなお証明すべきいくつかの問題があるとの疑問が提示されている〔亀井―一九七九〕。しかし、たとえ「治天下」銘大刀と直刀二口が同時に製作・移動したものであったとしても、そのことがどうして下賜の否定につながるのか理解できず、また川口も有銘刀剣のみが下賜刀であると主張しているわけではないことからすれば、あまり有効な批判であるとは思われない。むしろ川口説を批判するのであれば、この大刀の銘文解釈に立ち返ることこそ肝要であろうと思われる。」(34頁)とある。筆者には、亀井1979.にそのような趣旨が書かれてあるのか読解できなかった。亀井1979.のすぐれた鑑識眼は、「三寸」をミキダニシテと訓むことを証明していると考える。大刀が下賜されたものであるかどうかについては、正確な「銘文解釈」の上でしか議論しても始まらない。

(注8)時代別国語大辞典(793頁)では、日本国語大辞典に①としてまとめられている、「十分に。ねんごろに。」と「巧妙に。じょうずに。」を分けている。後者の例として、「我が命の 長く欲しけく 偽りを 好(よく)する人を 執(とら)ふばかりを」(万2943)をあげている。十分に、ねんごろに、一生懸命にしたからといって、うまいこといくとは限らないから、巧妙に、上手に、という語釈を別立てにするのは、一理あることである。その場合、ヨクという副詞の意にずる賢さ、悪辣さを秘める結果につながる。ヨクがアシク、ワルクへと向かっていく。ヤマトコトバの原義からしてすでに反義語に結びつくところは、言葉というものの奥深さを示すものであり、とても興味深い。

(注9)鎌が曲がれるもの、刀が真っ直ぐのものというテーマについては、神武記、熊野において、大きな熊に悩まされる話として逸話化されている。拙稿「神武記の「大熊髪」について」参照。

ツキノワグマの首の鎌形(上野動物園)

ツキノワグマの首の鎌形(上野動物園)

(注10)「○問、書字乃訓於不美止読、其由如何。○答、師説、昔新羅所レ上之表、其言詞、太不敬。仍怒擲レ地而踏。自レ其後、訓云二文美一也。今案、蒼頡見二鳥踏レ地而所レ往之跡一、作二文字一。不美止云訓、依レ此而起歟。」(早稲田大学図書館古典籍総合データベースhttps://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ri05/ri05_04819/ri05_04819_0005/ri05_04819_0005_p0003.jpg)

(注11)額縁がなければそれが絵であるということがわからない。絵を描くことと額縁を作ることを同時作業で行ってしまったのが、江田船山古墳出土の大刀銘であったり、天寿国繍帳銘であったりする。天寿国繍帳銘については、拙稿「天寿国繍帳銘を内部から読む」を参照されたい。自己言及的に言葉を紡いでいった構想、構造は、江田船山古墳出土の大刀銘と一致している。人間の精神の有り立ちを見るうえで、とても興味深い事案である。

(注12)例えば、「お酒は黄桜」(文化遺産オンラインhttps://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/210597)といったキャッチコピーである。

(注13)田辺1966.によるもので、「陶器山15型式」(田辺1981.)ともされ、中村2001.に「Ⅱ型式1段階」、山田2011.に「陶器山15窯式」とされている。

白石2002.は、稲荷山鉄剣の「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」とあるのを、定説化している埼玉稲荷山古墳辛亥銘鉄剣修理報告書の解説にあるとおりに考えている。「辛亥年」は471年、倭王武が宋に使いを送る478年であるから年代がほぼ合うという。

(注14)継体紀の筑紫国造磐井の乱の記事は次のとおりである。

二十一年の夏六月の壬辰の朔にして甲午に、近江毛野臣(あふみのけなのおみ)、衆(いくさ)六万を率(ゐ)て、任那に往きて、新羅に破られし南加羅(ありひしのから)・喙己呑(とくとこん)を為復(かへ)し興建(た)てて、任那に合せむとす。是に、筑紫国造磐井、陰(ひそか)に叛逆(そむ)くことを謨りて、猶預(うらもひ)して年を経(ふ)。事の成り難きを恐りて、恒に間隙(ひま)を伺ふ。新羅、是を知りて、密(ひそか)に貨賂(まひなひ)を磐井が所(もと)に行(おく)りて、勧むらく、毛野臣の軍(いくさ)を防遏(た)へよと。是に、磐井、火(ひのくに)・豊(とよのくに)、二つの国を掩(おそ)ひ拠りて、使修職(つかへまつ)らず。外(と)は海路(うみつぢ)を邀(た)へて、高麗・百済・新羅・任那等の国の年(としごと)に貢職船(みつきものたてまつるふね)を誘(わかつ)り致し、内は任那に遣せる毛野臣の軍を遮(さいぎ)りて、乱語(なめりごと)し揚言(ことあげ)して曰く、「今こそ使者(つかひ)たれ、昔は吾が伴(ともだち)として、肩摩り臂触(す)りつつ、共器(おなじけ)にして同食(ものくら)ひき。安(いづくに)ぞ率爾(にはか)に使となりて、余(われ)をして儞(い)が前に自伏(したが)はしむ」といひて、遂に戦ひて受けず。驕りて自ら矜(たか)ぶ。是を以て、毛野臣、乃ち防遏(た)へらえて、中途(なかみち)にして淹滞(さはりとどま)りてあり。天皇、大伴大連金村(おほとものおほむらじかなむら)・物部大連麁鹿火(もののべのおほむらじあらかひ)・許勢大臣男人(こせのおほおみをひと)等に詔して曰はく、「筑紫の磐井、反(そむ)き掩ひて、西の戎(ひな)の地(くに)を有(たも)つ。今誰か将(いくさのきみ)たるべき者」とのたまふ。大伴大連等僉(みな)曰さく、「正(たひら)に直(ただ)しく仁(めぐ)み勇みて兵事(つはもののこと)に通(こころしら)へるは、今麁鹿火が右に出づるひと無し」とまをす。天皇曰はく、「可」とのたまふ。

秋八月の辛卯の朔、詔して曰はく、「咨(あ)、大連、惟(これ)茲の磐井率(したが)はず。汝(いまし)徂(ゆ)きて征て」とのたまふ。物部麁鹿火大連、再拜(をが)みて言さく、「嗟(あ)、夫れ磐井は西の戎の姧猾(かだましきやつこ)なり、川の阻(さが)しきことを負(たの)みて庭(つかへまつ)らず。山の峻(たか)きに憑りて乱を称(あ)ぐ。徳(いきほひ)を敗りて道に反(そむ)く。侮(あなづ)り嫚(おご)りて自ら賢(さか)しとおもへり。在昔(むかし)道臣より、爰に室屋に及(いた)るまでに、帝(きみ)を助(まも)りて罰(う)つ。民(おほみたから)を塗炭(くるしき)に拯(すく)ふこと、彼も此も一時(もろとも)なり。唯天(あめ)の賛(たす)けるを、臣(やつこ)は恒に重みせるなり。能く恭(つつし)み伐たざらむや」とまをす。詔して曰はく、「良将(すぐれたるいくさのきみ)の軍(いくさだち)すること、恩(めぐみ)を施して恵(うつくしび)を推し、己を恕(おもひはか)りて人を治む。攻むること河の決(さ)くるが如し。戦ふこと風の発(た)つが如し」とのたまふ。重(また)詔して曰はく、「大将(おほきいくさのきみ)は民の司命(いのち)なり。社稷(くにいへ)の存亡(ほろびほろびざらむこと)、是に在り。勗(つと)めよ。恭みて天罰(あまつつみ)を行へ」とのたまふ。天皇、親(みづか)ら斧鉞(まさかり)を操(と)りて大連に授けて曰はく、「長門より以東(ひがしのかた)は朕制(かと)らむ。筑紫より以西(にしのかた)は汝制れ。専(たくめ)賞罰(たまひものつみ)を行へ。頻(しきり)に奏(まを)すことに勿(な)煩ひそ」とのたまふ。

二十二年の冬十一月の甲寅の朔にして甲子に、大将軍物部大連麁鹿火、親ら賊(あた)の帥(ひとごのかみ)磐井と、筑紫の御井郡(みゐのこほり)に交戦(あひたたか)ふ。旗(はた)鼓(つづみ)相望み、埃塵(ちり)相接(つ)げり。機(はかりこと)を両(ふた)つの陣(いくさ)の間に決(さだ)めて、万死(みをす)つる地(ところ)を避らず。遂に磐井を斬りて、果して疆場(さかひ)を定む。

十二月に、筑紫君葛子(つくしのきみくずこ)、父(かぞ)のつみに坐(よ)りて誅(つみ)せられむことを恐りて、糟屋屯倉(かすやのみやけ)を献りて、死罪(しぬるつみ)贖(あが)はむことを求(まを)す。(継体紀二十一年六月~二十二年十二月)

二十一年六月条の最後、「天皇曰可。」の「可」は、書陵部本に「ユルス」、北野本に「ヨシ」と傍訓がある。ここは、八月条に「咨(あ)」、「嗟(あ)」と互いに呼びかけ合うほどの近しさに進む発端の記述である。天皇の発語としては、「可(う)」=「諾(う)」であったと考えられる。阿吽の呼吸になっているという話であろう。江田船山古墳出土大刀銘の「◆」字は、鵜飼の鵜(う)を表して十分なのである。

(注15)大塚・歳勝土遺跡(横浜市都筑区)の環濠と柵との関係は、隋書・倭国伝の「日出処天子致書日没処天子無恙云々」とともに考えることが求められている。

(注16)継体紀の最後には、継体天皇が亡くなった年次について、割注形式で「或本(あるふみ)」の異伝として二十八年(534)の薨去を伝えている。百済本紀によって、「太歳辛亥の三月」「是の月」に「又聞く」こととして、継体二十五年に亡くなったことになっている。紀では、「二月」になっている。そして、「辛亥の歳は、二十五年に当る。後に勘校(かむが)へむ者(ひと)、知らむ。」とある。紀に何を意味するのか未詳であったが、稲荷山古墳出土の鉄剣銘とを「後勘校者、知之也。」と、後考を俟っている。

(注17)森2003.。アクセントまで引き写す識字能力があるなら、筆者が述べているヤマトコトバの表記能力もあって当たり前である。母語についてのことである。

(注18)拙稿「事代主神の応諾について」参照。

(注19)土器製塩については、考古学からさまざまな研究が行われている。筆者は、古代の塩づくりの技術について、単一のやり方へと収斂させようとする研究姿勢に多少の疑問を感じる。結果的にできればいいわけで、海沿いの家庭では塩水自体を調味料に汁を作ることもあったのではないか。それはそれで言葉の上ではシホ(塩)であろうと憶測している。生産物が売買の対象や税となったとき、生産効率の向上が求められるようになる。漁師が船上で作るうしお汁に、塩を持参したとは考えにくいのである。言葉の上では、シホ(塩)、ウシホ(潮、ウミ(海)+シホ(塩)の約か)は同系で、キタシ(堅塩)は新たなる造語のように感じられる。正倉院文書で、「顆」と数えることがあるのは、塊になっていたからであろう。語学的にいって、シホ→キタシには、製塩技術に何らかの変化があったらしいことを窺わせている。「藻塩(もしほ)」(万935、常陸風土記行方郡条)法には諸説あるが、前段階の塩析出法であったようである。考古学研究が整うことを期待したい。

近藤1984.に、「越前茂原の塩焼きと焼き塩―三木謙三翁の話―」という昔話が付されている。筆者が注目するのは、その地が継体天皇の出身地、越前で、米ヶ脇遺跡に土器製塩の遺構がある点である。塩田法発明以降も民俗的に塩焼きが営まれていた由来は、あるいは、継体天皇の故事ゆえからではなかろうか。

武烈紀に、「詛(とご)ふ時に唯、角鹿海(つぬがのうみ)の塩(うしほ)をのみ忘れて詛はず。是に由りて角鹿の塩は、天皇の所食(おもの)とし、余海(あたしうみ)の塩は、天皇の所忌(おほみいみ)とす。」(武烈即位前紀仁賢十一年十一月)とある個所、大系本日本書紀に、「角鹿は敦賀(つるが)。敦賀の塩だけが特に天皇御料となることは、後世に見当たらない。」((三)153頁)とある。「角鹿」は越の国にある。継体天皇の故事と関わりがあるように思われてならない。

古代の人たちは、北陸地方~若狭湾沿岸にかけての塩のことをどのように思っていたか。キタシホ(北塩、堅塩(キタシ)の代表?)であろうか。底面を安定させている製塩土器の脚台を何と呼んでいたか。例えば、コシ(腰&層&輿)であろうか。製塩土器自体は、例えば、シホカメ(塩甕)か。貯蔵用と同じになるのであろうか。本邦の竈では、カメ(甕)が支脚の上に載せられ、粘土で隙間を埋めて据え付けられており、湯を常時沸かして甑を被せて蒸し料理をしていたとされる。甕が洗えない作りである。外山1991.に、「いわば「はめころし」の状態」(176頁)と形容されている。ときどき壊していた形跡もあるとされる。筆者はここに、電気ポット内の様子を思い浮かべる。塩の析出である。水道水の場合、カルシウム分が多いようである。つまり、火にかけられる甕の甕たる本質とは、塩の析出にあるのではないか。本文に述べたとおり、竈に釜ではなく甕を採用した点は、製塩土器と共通するところがあるように感じられる。ヤマトコトバの解明には、想像力をたくましくして検討されるべき課題が多い。

(注20)古代の塩釜の記録としては、「熬塩鉄釜」(筑前国観世音寺資材帳、和銅二年(709))、「煎塩鉄釜」(長門国正税帳、天平九年(727))、「塩釜」(周防国正税帳、天平十年(738))があげられている。生塩を鉄板の上で煎って脱水したようである。ただし、類例が少なく、比較的短期間しか用いられていない点を考慮すれば、当時の人々において、釜文化は甕文化に劣るとの評価もあったかもしれない。作るのに値段が高い割に使い勝手として手入れが面倒である。放っておくとすぐ錆びて穴が開く。

(注21)越(こし、コは甲類)という語と、鹹水を濾(こ)す(コの甲乙未詳)ことが関係し、中古に「塩ごし」という語になったのかわからない。また、上代に「藻塩」とあるのが海藻を積み重ねて上から海水を注いで鹹水を得、それを製塩土器で煮詰めて塩づくりをしたと考えられていることと関係があるのか、これも不明である。濾過する意味のコス(濾・漉)という言葉が上代に見られない。中古の「塩ごしの樋」の語から、越す筧、向こう側へ潮水を遣り水として送ることを表すとする説も根強い。しかし、上代に遡るのであれば、樋(ひ、ヒは乙類)と火(ひ、ヒは乙類)の洒落をもって、火を越(こ)す(コは甲類)ことを表した可能性は残る。ただし、それらのことを示す具象的な遺物は見当たらない。

(注22)継体天皇を越前国からお迎えする際の事情、男大迹王の逡巡については、この記事を含んで記されている。

元年の春正月の辛酉の朔にして甲子に、大伴金村大連、更(また)籌議(はか)りて曰く、「男大迹王(をほどのおほきみ)、性(ひととなり)慈仁(めぐみ)ありて孝順(おやにしたが)ふ。天緖(あまつひつぎ)承(つた)へつべし。冀(ねが)はくは慇懃(ねむごろ)に勧進(すすめまつ)りて、帝業(あまつひつぎ)を紹隆(さか)えしめよ」といふ。物部麁鹿火大連・許勢男人大臣等、僉曰く、「枝孫(みあなすゑ)を妙(くは)しく簡(えら)ぶに、賢者(さかしきみこ)は唯し男大迹王ならくのみ」といふ。丙寅に、臣連等を遣(まだ)して、節(しるし)を持ちて法駕(みこし)を備へて三国に迎へ奉る。兵仗(つはもの)夾み衛り、容儀(よそひ)粛(いつく)しく整へて、前駈(みさき)警蹕(お)ひて、奄然(にはか)にして至る。是に、男大迹天皇、晏然(しづか)に自若(つねのごとく)して、胡床(あぐら)に踞坐(ましま)す。陪臣(さぶらふひと)を斉(ととの)へ列(つら)ねて、既に帝(すめらみこと)の坐(ましま)すが如し。節を持つ使等、是に由りて敬憚(かしこま)りて、心を傾(かたぶ)け命(いのち)を委(よ)せて、忠誠(まめなるこころ)を尽さむと冀ふ。然るに天皇、意(みこころ)の裏(うち)に尚疑(うたがひ)ありとして、久しくして就かず。適(たまたま)河内馬飼首荒籠(かふちのうまかひのおびとあらこ)を知れり。密(しのび)に使を奉遣(たてまだ)して、具(つばびらか)に大臣・大連等の迎へ奉る所以(ゆゑ)の本意(もとつこころばへ)を述べまをさしむ。留ること二日三夜(ひふつかよみよ)ありて、遂に発つ。乃ち喟然歎(なげ)きて曰はく、「懿(よ)きかな、馬飼首。汝(いまし)若し使を遣して来り告(まを)すこと無からましかば、殆(ほとほど)に天下(あめのした)に蚩(わら)はれなまし。世の云はく、『貴賤(たふとくいやしき)を論(あげつら)ふこと勿れ。但(ただ)其の心をのみ重みすべし』といふは、蓋し荒籠を謂ふか」とのたまふ。踐祚(あまつひつぎしろしめ)すに及至(いた)りて、厚く荒籠に寵待(めぐみたま)ふことを加ふ。甲申に、天皇、樟葉宮(くすはのみや)に行至(いた)りたまふ。(継体紀元年正月)

「適(たまたま)」知っていた河内馬飼首荒籠に聞かなかったら、「殆(ほとほど)」に天下の笑い者になっただろうと嘆いている。そして、人は身分の貴賤ではなくその心ばかりを重んじろという格言は、まさに荒籠のことを指していると言っている。「荒籠」は荒く編んだ籠のことで、今日、蛇籠などのことをいうと解されているが、塩と関係する。

其の兄の子を恨みて、乃ち其の伊豆志河(いづしのかは)の河島の一節竹(ひとよだけ)を取りて、八目(やつめ)の荒籠(あらこ)を作り、其の河の石を取り、塩に合へて、其の竹の葉に裹(つつ)みて、詛(とご)はしむらく、……(応神記)

詛ふ時に唯(ただ)角鹿海(つのがのうみ)の塩をのみ忘れて詛はず。是に由りて、角鹿の塩は、天皇の所食(おもの)とし、余海(あたしうみ)の塩は、天皇の所忌(おほみいみ)とす。(武烈前紀仁賢十一年十一月)

応神記で「一節竹」を取ってきて葉をむしり、河の石を塩にまぶしてくるんでいる。稈のほうは「八目籠」を作っている。その状況からすると、「荒籠」は塩を入れる籠であったようである。男大迹(をほど)という名を冠しながら、百部根(ほど)の比喩が理解できていなかったのだから、「殆(ほとほど)」に笑われるところだったと気づかせてもらったのである。

このように、塩焼きと百部根のことが日本書紀に“きちんと”記されているところから考えると、江田船山古墳出土大刀の銘文は、ヤマト朝廷の観念体系を具現化したものであるとわかる。

(注23)「酷毒流於民庶」(雄略紀二十三年八月)の「流」字、古訓に「ホトコリナム」とあることについて、神田1983.に、他の「被」、「連延」、「延」ともども「諸訓は、その引申義なること殆ど論證を要せざるべし。」(370頁)とある。

(注24)平安文学に、「来し方」と記される事柄を、キシカタと訓めば時間的に過ぎ去った過去を、コシカタなら空間的に通り過ぎて来た場所のことと区別されていたが、平安末期に不分明になり、過去のこともコシカタというようになったと解説されている。過去回想の助動詞キがカ変動詞「来(く)」を受ける場合、終止形のキは付かず、連体形のシ、已然形のシカが、「来」の未然形のコないし連用形のキに付くとされる。「きし方行く末」(竹取物語・蓬莱の玉の枝)という例がある。ところが、管見ながら、万葉集には、仮名書きの例から、「来(こ)し」、「来(こ)しか」と読み慣わされており、「来(き)し」、「来(き)しか」の例は見られない。大伴家持の万3957番歌に、「出でて来(こ)し」、「来(こ)し日の極み」とあり、用字は「許(こ、コは乙類)」で、時間、場所の両用に用いられている。和文語「来(く)」と、漢文訓読語「来(く)る」、「来(きた)る」との関係から、その謎は解かれるかもしれない。次注も参照されたい。

(注25)「◆加多支鹵」の義訓によって、キタシ(堅塩)の一義に、キタシ(来たし)と読むことがわかった。「来(きた)す」は、来させる、もたらす、の意で、「来(きた)る」の他動詞形である。「来(きた)る」は、キ(来)+イタル(至)の約とされ、漢文訓読系で使われ、平安時代、女流文学には「来(く)」を用いた。ところが、万葉集に、「来(きた)る」は20例を超える。持統天皇御製の、「春過ぎて 夏来(きた)るらし 白栲(しろたへ)の 衣乾(ほ)したり 天の香具山」(万28)は早い例である。万葉集に登場する語が、どうして女流文学に排除されることになったのか、筆者は不勉強で納得できていない。言葉の歴史を文化史として捉え返せていない。

本稿では、「安也」をイヅクニカと義訓で読むとする点も指摘した。漢文訓読体に特有に見られる言葉が、偶然の一致や、筆者の思い過ごしによるものでなく、継体二十五年(531)からすでに用いられていたとするなら、ヤマトコトバの歴史は、今日考えられているほど“新しい”ものではなく、漢文・漢語との接触混淆を伴いながら程よく醸成されていたことを窺わせて興味深い。それは、ピジン・クレオールでも、カタカナ語乱発でも、和製英語短縮化のいずれの状況とも異なるものである。音→音への交雑ではなく、文字(「書(ふみ)」)→言葉への交換過程での発明に依った語である。言葉とはもともと音であるが、その音を理解するために言葉があるというからくりが、きちんとからくりとして成立している、それが上代のヤマトコトバなのである。母語以外の他言語を返り点などを施しながら読んでしまい、いわゆる和訓と呼ばれる語を生じさせつつ母語並みに扱っていき、言葉が言葉自体でなぞなぞとして楽しめるほどに発展させている。そのようなことは、他の言語においてどの程度まであり得たのであろうか。ランガージュにもいろいろあることは言うまでもないながら、存外に深くは考えられていない。ここにあげた例では、キタシが、来たし、北し、堅塩、の意味を兼ねていて、それらが互いに意味的に絡まるように“作られている”といった状況が、他の言語Aにおいて、それ以外の言語Bからの影響を受けながら、混ぜっ返して結局は言語Aのなかでなるほどと納得できるように、言語A内で言葉を練り上げてしまうようなことが実例としてあるのものなのか。言語A内でと断ったのは、キタシ(来たし、北し、堅塩)と言ったとき、中国大陸や朝鮮半島の人にはどの意味も通じないからである。「謎」が問題なのではなく、なぞなぞが問題なのである。

筆者は、オリジナルのヤマトコトバと、漢文訓読を含めた漢字文化の受容の際に生じたベストマッチング、つまり、高度ななぞなぞ文化について考究している。なぞなぞ、頓智が、既存のヤマトコトバを変革して行くなかで、漸次的にすすんだ意図的な創意工夫に重きを置くものか、はじめからヤマトコトバのうちにオリジナリティとして発揮されていたものなのか、現代の言語生活とは次元が異なる別世界であるため、同定すべき位置を見出せていない。例えば、枕詞“とは何か”について、どうしても現代の言語活動では“定義”をしてかかろうとして、いくぶん見当違いなことになっている。「枕詞」が問題なのではなく、なぜ枕詞などという言語活動が促進的に行われたのか、そこが問題である。枕詞とは言語遊戯であると定義できたとして、なぜそのようなことをするに至ったのか、何をやっているのか意味がわからない。個々の枕詞の“語源”について考究されることに拘泥している段階から抜け出さなければならない。本稿では、そんな言語活動が、6世紀前半にまで遡る現象であることを知り、驚きを禁じ得ない。言語をもって文明たらんとした上代のヤマトコトバ“とは何か”。謎ではなく、なぞなぞが問題である。

(注26)本邦において文字表記が多少なりとも一般化するのは、7世紀中葉のことである。少し先んじて聖徳太子の勝鬘経・法華経講話に始まり、大化改新や律令の策定、記紀編纂や万葉集歌の書きつけなどを通じてである。江田船山古墳出土の大刀鉄剣銘が物語っているのは、百年以上も前の528年頃、ランガージュの能力に長けた人たちがいたということである。エクリチュールを馬鹿にして無文字であることを選択したがゆえ、文字時代の到来が遅くなったのであろう。その間に行われていたこととは、東夷の“大”帝国(石母田正に擬う)、ヤマトコトバ帝国の隆盛であったと考える。日本語の由来がつかみ切れないのは、当時のガラパゴス化がさらに影響しているからではなかろうか。

(引用・参考文献)

「石川県埋蔵文化財情報」第23号、2010年3月。石川県埋蔵文化財センターhttp://www.ishikawa-maibun.jp/wp-content/uploads/2019/05/jouhou_23.pdf

石村1997. 石村真一『桶・樽Ⅱ』法政大学出版局、1997年。

亀井1979. 亀井正道「船山古墳と銀象嵌大刀」『MUSEUM』340号、東京国立博物館、1979年7月。

神田1983. 神田喜一郎「日本書紀古訓攷證」『神田喜一郎全集Ⅱ』同朋舎出版、昭和58年。

岸1988. 岸俊男『日本古代文物の研究』塙書房、昭和63年。

近藤1984. 近藤義郎『土器製塩の研究』青木書店、1984年。

埼玉稲荷山古墳辛亥銘鉄剣修理報告書 『埼玉稲荷山古墳辛亥銘鉄剣修理報告書』埼玉県教育委員会、1982年。

佐々木2006. 佐々木稔「古代の鉄と刀剣」石井昌國・佐々木稔『増補版 古代刀と鉄の科学』雄山閣、2006年。

佐藤2004. 佐藤長門「有銘刀剣の下賜・顕彰」平川南・沖森卓也・栄原永遠男・山中章編『文字と古代日本1―支配と文字―』吉川弘文館、2004年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

白石2002. 白石太一郎「船山古墳の墓主は誰か」白石太一郎監修、玉名歴史研究会編『東アジアと江田船山古墳』雄山閣、2002年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

白川1996. 白川静『字通』平凡社、1996年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』小学館、1994年。

鈴木・福井2002. 鈴木勉・福井卓三「江田船山古墳出土大刀銀象嵌銘『三寸』と古墳時代中期の鉄の加工技術〈付説:法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘の『尺寸』と『ろう製原型鋳造法』について〉」『橿原考古学研究所紀要考古学論攷』第25冊、奈良県立橿原考古学研究所、平成14年3月。

瀬間1994. 瀬間正之『記紀の文字表現と漢訳仏典』おうふう、平成6年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(三)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

田辺1966. 田辺昭三『陶村古窯址群Ⅰ』平安学園考古学クラブ、1966年。

田辺1981. 田辺昭三『須恵器大成』角川書店、1981年。

築島1963. 築島裕『平安時代の漢文訓読につきての研究』東京大学出版会、1963年。

東野1993. 東野治之「釈文の解釈」東京国立博物館編『江田船山古墳出土 国宝銀象嵌銘大刀』吉川弘文館、平成5年。

東野2004. 東野治之『日本古代金石文の研究』岩波書店、2004年。

外山1991. 外山政子「三ッ寺Ⅱ遺跡のカマドと煮炊」『群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第93集 三ッ寺Ⅱ遺跡―上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第13集―』同事業団、平成3年。

中村2001. 中村浩『和泉陶邑窯の歴史的研究』芙蓉書房出版、2001年。

日本国語大辞典 日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部編『日本国語大辞典 第二版 第四巻』小学館、2001年、『同 第十三巻』小学館、2002年。

裴1935. 裴学海『古書虚字集釈』商務印書館、1935年(広文書局、民国60年重印)。

平川1988. 平川南「銘文の解釈と意義」市原市教育委員会他編『「王賜」銘鉄剣概報』吉川弘文館、1988年。

平川2014. 平川南『出土文字に新しい古代史を求めて』同成社、2014年。

平野1985. 平野邦雄『大化前代政治過程の研究』吉川弘文館、昭和60年。

藤本1988. 藤本幸夫「古代朝鮮の言語と文字文化」岸俊男編『ことばと文字 日本の古代 第14巻』中央公論社、1988年。

古谷1993. 古谷毅「象嵌の観察」東京国立博物館編『江田船山古墳出土 国宝銀象嵌銘大刀』吉川弘文館、平成5年。

三浦1993. 三浦定俊「エミシオグラフィによる調査」東京国立博物館編『江田船山古墳出土 国宝銀象嵌銘大刀』吉川弘文館、平成5年。

三矢1925. 三矢重松『古事記に於ける特殊なる訓法の研究』文学社、大正14年。国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1870085

森1949. 森重敏「結合語格補説―「情無 雲乃 隱障倍之也」―」『国語学』第2輯、1949年6月。国立国語研究所・雑誌『国語学』全文データベースhttps://bibdb.ninjal.ac.jp/SJL/view.php?h_id=0020560780

森2003. 森博達「稲荷山鉄剣銘とアクセント」小川良祐・狩野久・吉村武彦編『ワカタケル大王とその時代―埼玉稲荷山古墳―』山川出版社、2003年。

山崎1956. 山崎孝雄「古事記における『者』と『也』について」『国学院雑誌』第五十六巻第五号、国学院大学、昭和31年2月。

山田2011. 山田邦和「須恵器編年①西日本」一瀬和夫・福永慎哉・北條芳隆編『古墳時代の考古学1―古墳時代史の枠組み―』同成社、2011年。

林2002. 林忠鵬『和名類聚抄の文献学的研究』勉誠出版、平成14年。

※本稿は、旧稿(2016年、2018年)を整理し、日本書紀記事との関係について少なからず加筆したものである。

(English Summary)

Reading the Silver Inlaid Inscription of the Iron Sword from the Eta Funayama kofun

Eta Funayama Burial Mound Sword in Japan is an ancient iron sword excavated from the Eta Funayama kofun in Kumamoto Prefecture, Japan in 1873. The inscription on the back of the sword is said to indicate that the sword was made in the era of Emperor Iuryaku "雄略天皇" called "獲加多支鹵(Wakatakeru)" in the 5th century. But we need to read and think carefully. When we verify the inscription in detail, we realize that "三寸" of it is meant to cut the iron material into three equal parts. And, surprisingly, to express the cormorant called "鵜(u)" in Japanese, the Japanese character which is very similar to "獲(u)" has been made. In addition, we notice that the writing is a complex texture of reading of a kanji by meaning and of it by sound. After all, we can recognize that the inscription conveys the rebellion of Tsukushi-nö-kuni-nö-miyatsuko Ifawi "筑紫国造磐井", during the era of Emperor Keitai "継体天皇", in 527.

which is very similar to "獲(u)" has been made. In addition, we notice that the writing is a complex texture of reading of a kanji by meaning and of it by sound. After all, we can recognize that the inscription conveys the rebellion of Tsukushi-nö-kuni-nö-miyatsuko Ifawi "筑紫国造磐井", during the era of Emperor Keitai "継体天皇", in 527.

(注)

(注1)1字目は「台」で「治」の省画字、5・6・7・56字目は削れていて見えず、36字目は「六」または「九」か、43字目は見えるようで見えず見えないようで見えるような字、70字目は「和」か「加」かとされる。

和水町HPに、銘文は、「台(治)天下獲□□□鹵大王世、奉事典曹人名无□(利)弖、八月中、用大鐵釜、并四尺廷刀、八十練、□(九)十振、三寸上好□(刊)刀、服此刀者、長寿、子孫洋々、得□恩也、不失其所統、作刀者名伊太□(和)、書者張安也」、説明に、「天下を治めていた獲加多支鹵大王(雄略天皇456~479年)の世に、典曹(役所の仕事)に奉事していた人の名前は无利弖(ムリテ)。八月中、大鉄釜を使って、四尺(1m強)の刀を作った。刀は練りに練り、打ちに打った立派な刀である。この刀を持つ者は、長寿して子孫も繁栄し、さらにその治めている土地や財産は失わない。刀を作った者は伊太和、文字を書いた者は張安」とある(https://www.town.nagomi.lg.jp/kankou/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=707&class_id=766)。

(注2)列島に鉄製鋳造釜は根づかなかった。土器の長甕を支脚にのせて立て、隙間を粘土で塞いで固めてしまった。そこは常に湯が沸いており、水が追加されながら甑を載せて蒸し料理が行われた。鉄の釜は中世に至るまでかなりの間、一部寺院などを除いてほとんど用いられなかった。文化の違いであった。

五綴鉢(ごてつのはち)(鉄製鍛造、奈良時代、8世紀、法隆寺献納宝物、東博展示品)

五綴鉢(ごてつのはち)(鉄製鍛造、奈良時代、8世紀、法隆寺献納宝物、東博展示品)(注3)「讞」という字は聖徳太子の憲法十七条の第五条に、コトワリマウスとある。礼記・文王世子に、「獄成れば、有司(いうし)、公に讞(げち)す」の鄭注に、「讞 之れ言ひ白す也。」、説文には、「𤅊」字で載り、「𤅊 辠(つみ)を議る也。水に从ふ。獻は法と同意なり」とある。訴訟を裁決するの意である。

(注4)白川1996.に、「于」は「象形」とし、「字形は、曲がった形を作るためのそえ木。また刃の長い曲刀の形。」(47頁)とある。説文には、「于 於(ああ)也。气の舒(おもむ)ろに亏(まが)れるを象る。丂(かう)に从ひ一に从ふ。一は其の气の平らかなる也。凡そ于の属、皆、于に从ふ」とある。食べ過ぎてもう嫌だと横を向いてゲップをしている様子については、本稿の終わりのほうで触れている。

なお、狩谷棭斎・箋注倭名類聚抄は、「戟 楊雄方言云、戟〈几劇反、保古〉或謂二之于一、或謂二之戈〈古禾反〉一」とある「于(ウ)」字を「干(カン)」と見ている。箋注に、「方言云、楚謂レ一戟為レ一孑、此干当レ一作レ一孑然諸本及伊呂波字類抄皆作レ一干、按干即盾、非二此用一、蓋源君所レ一見方言、写者以二干戈経典熟用字、又孑干字形相近一、誤二干戈一為二一物一、遂改レ一孑為レ一干、源君襲レ一之也、源君所レ一見若レ一是、孑字必当レ一注二其音一、而此無レ一音則知干字非二後人伝写本書者之誤一、故今不二径改一、而弁二其誤一、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991788/44)、旧字体は改めた。)としている。林2002.269頁でも「干」と見ている。

戟の活用として、虎退治もあげられる。

画像石(中国山東省孝堂山下石祠、後漢、1~2世紀、東博展示品)

画像石(中国山東省孝堂山下石祠、後漢、1~2世紀、東博展示品)また、戟によく似た斧・鉞の用途は、木こり、薪割りである。塩を焼くためには大量の薪が必要である。(注16)もあわせて参照されたい。

大原御幸図屏風(長谷川久蔵(1568~93)筆、紙本金地着色、安土桃山時代、16世紀、東博展示品)

大原御幸図屏風(長谷川久蔵(1568~93)筆、紙本金地着色、安土桃山時代、16世紀、東博展示品)(注5)石村1997.に、「大桶の底用定規」(286頁)、「桶用定規」・「型板」(290頁)などとあるものもL字状の板になっている。ヨーロッパではコンパスが用いられているが、本邦では塑型にあてがわれて作られたらしく記されている。規(ぶんまわし)は使われずに矩(さしがね)が用いられたということか。誰のさしがねでやっているんだ、といった形容に使われるように、誰かの回し者という悪いイメージが、曲がれるもの、鎌には付いて回っている。現在も使われている次のものがそれに当たるのかもしれない。

外パスと呼ばれるコンパス(川崎市立日本民家園「不思議古民具大集合!」展展示品)

外パスと呼ばれるコンパス(川崎市立日本民家園「不思議古民具大集合!」展展示品)(注6)稲荷山古墳出土鉄剣銘文には、「七月中」とある。稲荷山古墳出土の金錯銘鉄剣は、表に「辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比」、裏に「其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也」と判読されている。「中」については、岸1988.に、秦代の竹簡に「四月中」、漢代の木簡に「七月中」、新羅の銀合杅に「三月中」、石碑に「九月中」、高句麗の碑文に「五月中」などとさまざまな例をあげ、アルタイ語の処格・与格の後置詞を表わす代わりに書かれたとする説(小川環樹)を否定する。そして、「…月中」は「…月じゅう」の意味ではなく、「…月に」という時格を表わす用法で、「わが国の「中」字の用法は、朝鮮三国から渡来した人々が、その才をもって文筆の業に起用され、自国の文字遣いを反映させつつ撰したものと思われる。」(216頁)とする。藤本1988.は、百済の例のないことを倭の例から補おうとまでしている。

そういった結果、新編全集本日本書紀に、「古訓ナカノトヲカ(中旬の意)は誤り。「~月中」は「~月というその月のうちで」の意を表す中国の俗語的用法。中国出土秦代竹簡や『史記』『漢書』『三国志』などまれに例がある。日本では稲荷山古墳出土鉄剣銘の「七月中」ほか二例。紀ではほかに応神紀に一例。」(①451頁頭注)となっている。しかし、「七月中(ふみつきのなかのとをか)」(神功紀四十六年三月)、「九月中(ながつきのなかのとをか)」(応神紀十三年九月)とある。中旬の11日~20日まで、the middle ten days of a month を指している。「四月上旬(うづきのかみのとをか)」(神功摂政前紀仲哀九年四月)という表記もある。ヤマトコトバの表記として「…月中」を「…月ノナカノトヲカ」と訓み慣わされるには訳がある。理由なく古訓が施されることはない。

旧暦だから月の満ち欠けによっている。神功紀の例は、百済人が卓淳国へやって来て、日本への海路を尋ねられたとき、海路は遠く、波浪は険しいから大船が必要だと答えたところ、大船を用意して出直してくると言って帰って行ったという。つまり、遠路はるばる船で来ている。基本的に昼間、航行するのであろうが、天候によっては夜も航行したのであろう。夜、月明かりのもとで沿岸を進むためには、ある程度の明るさが確保できる満月を中心とした10日間を選ぶのはきわめて合理的である。応神紀の例も、髪長媛が日向から来たときのことである。船に乗ってきたのであろう。続く割注に「一云」の伝があり、日向の諸県君牛(もろがたのきみうし)が髪長媛を貢上しに数十艘の小船で瀬戸内海を来たことが記されている。

江田船山古墳出土大刀銘、稲荷山古墳出土鉄剣銘に、「八月中」、「七月中」とあるのも、ナカノトヲカ(中の十日)の意であろう。晴れていれば月(moon)明かりによって象嵌を識別しやすくなる。太陽光では光が強すぎまぶしく作業にならない。電気はない。窓ガラスもない。灯明では光が一定しなし、散乱光では一目瞭然に見極めることができない。かなう光の条件は、明るい月のもとである。金属面を反射させて象嵌の輝きを確かめた。仕事は夜行われた。そして、江田船山古墳出土大刀の場合、「八月中」は、羽釜の羽が尽きて竈に落ちたことを表したから、竈のことを鍛冶屋の窯のことと見立ててその「中」で焼き直されたという意も含意しているものと思われる。巧みで知恵ある表現である。

江田船山銀象嵌有銘大刀(東博展示品。見えますか? 作れますか? 作りたいですか?)

江田船山銀象嵌有銘大刀(東博展示品。見えますか? 作れますか? 作りたいですか?)(注7)佐藤2004.に、「[川口勝康]の下賜説に対しては、すでに亀井正道によって、江田船山古墳の副葬品には「治天下」銘大刀と同一作者・同一工房によって製作されたと考えられる直刀が二口ふくまれており、この大刀を下賜刀とするなら二口の直刀も同時に移動・副葬されたとみなければならず、下賜説にはなお証明すべきいくつかの問題があるとの疑問が提示されている〔亀井―一九七九〕。しかし、たとえ「治天下」銘大刀と直刀二口が同時に製作・移動したものであったとしても、そのことがどうして下賜の否定につながるのか理解できず、また川口も有銘刀剣のみが下賜刀であると主張しているわけではないことからすれば、あまり有効な批判であるとは思われない。むしろ川口説を批判するのであれば、この大刀の銘文解釈に立ち返ることこそ肝要であろうと思われる。」(34頁)とある。筆者には、亀井1979.にそのような趣旨が書かれてあるのか読解できなかった。亀井1979.のすぐれた鑑識眼は、「三寸」をミキダニシテと訓むことを証明していると考える。大刀が下賜されたものであるかどうかについては、正確な「銘文解釈」の上でしか議論しても始まらない。

(注8)時代別国語大辞典(793頁)では、日本国語大辞典に①としてまとめられている、「十分に。ねんごろに。」と「巧妙に。じょうずに。」を分けている。後者の例として、「我が命の 長く欲しけく 偽りを 好(よく)する人を 執(とら)ふばかりを」(万2943)をあげている。十分に、ねんごろに、一生懸命にしたからといって、うまいこといくとは限らないから、巧妙に、上手に、という語釈を別立てにするのは、一理あることである。その場合、ヨクという副詞の意にずる賢さ、悪辣さを秘める結果につながる。ヨクがアシク、ワルクへと向かっていく。ヤマトコトバの原義からしてすでに反義語に結びつくところは、言葉というものの奥深さを示すものであり、とても興味深い。

(注9)鎌が曲がれるもの、刀が真っ直ぐのものというテーマについては、神武記、熊野において、大きな熊に悩まされる話として逸話化されている。拙稿「神武記の「大熊髪」について」参照。

ツキノワグマの首の鎌形(上野動物園)

ツキノワグマの首の鎌形(上野動物園)(注10)「○問、書字乃訓於不美止読、其由如何。○答、師説、昔新羅所レ上之表、其言詞、太不敬。仍怒擲レ地而踏。自レ其後、訓云二文美一也。今案、蒼頡見二鳥踏レ地而所レ往之跡一、作二文字一。不美止云訓、依レ此而起歟。」(早稲田大学図書館古典籍総合データベースhttps://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ri05/ri05_04819/ri05_04819_0005/ri05_04819_0005_p0003.jpg)

(注11)額縁がなければそれが絵であるということがわからない。絵を描くことと額縁を作ることを同時作業で行ってしまったのが、江田船山古墳出土の大刀銘であったり、天寿国繍帳銘であったりする。天寿国繍帳銘については、拙稿「天寿国繍帳銘を内部から読む」を参照されたい。自己言及的に言葉を紡いでいった構想、構造は、江田船山古墳出土の大刀銘と一致している。人間の精神の有り立ちを見るうえで、とても興味深い事案である。

(注12)例えば、「お酒は黄桜」(文化遺産オンラインhttps://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/210597)といったキャッチコピーである。

(注13)田辺1966.によるもので、「陶器山15型式」(田辺1981.)ともされ、中村2001.に「Ⅱ型式1段階」、山田2011.に「陶器山15窯式」とされている。

白石2002.は、稲荷山鉄剣の「獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時」とあるのを、定説化している埼玉稲荷山古墳辛亥銘鉄剣修理報告書の解説にあるとおりに考えている。「辛亥年」は471年、倭王武が宋に使いを送る478年であるから年代がほぼ合うという。

(注14)継体紀の筑紫国造磐井の乱の記事は次のとおりである。

二十一年の夏六月の壬辰の朔にして甲午に、近江毛野臣(あふみのけなのおみ)、衆(いくさ)六万を率(ゐ)て、任那に往きて、新羅に破られし南加羅(ありひしのから)・喙己呑(とくとこん)を為復(かへ)し興建(た)てて、任那に合せむとす。是に、筑紫国造磐井、陰(ひそか)に叛逆(そむ)くことを謨りて、猶預(うらもひ)して年を経(ふ)。事の成り難きを恐りて、恒に間隙(ひま)を伺ふ。新羅、是を知りて、密(ひそか)に貨賂(まひなひ)を磐井が所(もと)に行(おく)りて、勧むらく、毛野臣の軍(いくさ)を防遏(た)へよと。是に、磐井、火(ひのくに)・豊(とよのくに)、二つの国を掩(おそ)ひ拠りて、使修職(つかへまつ)らず。外(と)は海路(うみつぢ)を邀(た)へて、高麗・百済・新羅・任那等の国の年(としごと)に貢職船(みつきものたてまつるふね)を誘(わかつ)り致し、内は任那に遣せる毛野臣の軍を遮(さいぎ)りて、乱語(なめりごと)し揚言(ことあげ)して曰く、「今こそ使者(つかひ)たれ、昔は吾が伴(ともだち)として、肩摩り臂触(す)りつつ、共器(おなじけ)にして同食(ものくら)ひき。安(いづくに)ぞ率爾(にはか)に使となりて、余(われ)をして儞(い)が前に自伏(したが)はしむ」といひて、遂に戦ひて受けず。驕りて自ら矜(たか)ぶ。是を以て、毛野臣、乃ち防遏(た)へらえて、中途(なかみち)にして淹滞(さはりとどま)りてあり。天皇、大伴大連金村(おほとものおほむらじかなむら)・物部大連麁鹿火(もののべのおほむらじあらかひ)・許勢大臣男人(こせのおほおみをひと)等に詔して曰はく、「筑紫の磐井、反(そむ)き掩ひて、西の戎(ひな)の地(くに)を有(たも)つ。今誰か将(いくさのきみ)たるべき者」とのたまふ。大伴大連等僉(みな)曰さく、「正(たひら)に直(ただ)しく仁(めぐ)み勇みて兵事(つはもののこと)に通(こころしら)へるは、今麁鹿火が右に出づるひと無し」とまをす。天皇曰はく、「可」とのたまふ。

秋八月の辛卯の朔、詔して曰はく、「咨(あ)、大連、惟(これ)茲の磐井率(したが)はず。汝(いまし)徂(ゆ)きて征て」とのたまふ。物部麁鹿火大連、再拜(をが)みて言さく、「嗟(あ)、夫れ磐井は西の戎の姧猾(かだましきやつこ)なり、川の阻(さが)しきことを負(たの)みて庭(つかへまつ)らず。山の峻(たか)きに憑りて乱を称(あ)ぐ。徳(いきほひ)を敗りて道に反(そむ)く。侮(あなづ)り嫚(おご)りて自ら賢(さか)しとおもへり。在昔(むかし)道臣より、爰に室屋に及(いた)るまでに、帝(きみ)を助(まも)りて罰(う)つ。民(おほみたから)を塗炭(くるしき)に拯(すく)ふこと、彼も此も一時(もろとも)なり。唯天(あめ)の賛(たす)けるを、臣(やつこ)は恒に重みせるなり。能く恭(つつし)み伐たざらむや」とまをす。詔して曰はく、「良将(すぐれたるいくさのきみ)の軍(いくさだち)すること、恩(めぐみ)を施して恵(うつくしび)を推し、己を恕(おもひはか)りて人を治む。攻むること河の決(さ)くるが如し。戦ふこと風の発(た)つが如し」とのたまふ。重(また)詔して曰はく、「大将(おほきいくさのきみ)は民の司命(いのち)なり。社稷(くにいへ)の存亡(ほろびほろびざらむこと)、是に在り。勗(つと)めよ。恭みて天罰(あまつつみ)を行へ」とのたまふ。天皇、親(みづか)ら斧鉞(まさかり)を操(と)りて大連に授けて曰はく、「長門より以東(ひがしのかた)は朕制(かと)らむ。筑紫より以西(にしのかた)は汝制れ。専(たくめ)賞罰(たまひものつみ)を行へ。頻(しきり)に奏(まを)すことに勿(な)煩ひそ」とのたまふ。

二十二年の冬十一月の甲寅の朔にして甲子に、大将軍物部大連麁鹿火、親ら賊(あた)の帥(ひとごのかみ)磐井と、筑紫の御井郡(みゐのこほり)に交戦(あひたたか)ふ。旗(はた)鼓(つづみ)相望み、埃塵(ちり)相接(つ)げり。機(はかりこと)を両(ふた)つの陣(いくさ)の間に決(さだ)めて、万死(みをす)つる地(ところ)を避らず。遂に磐井を斬りて、果して疆場(さかひ)を定む。

十二月に、筑紫君葛子(つくしのきみくずこ)、父(かぞ)のつみに坐(よ)りて誅(つみ)せられむことを恐りて、糟屋屯倉(かすやのみやけ)を献りて、死罪(しぬるつみ)贖(あが)はむことを求(まを)す。(継体紀二十一年六月~二十二年十二月)

二十一年六月条の最後、「天皇曰可。」の「可」は、書陵部本に「ユルス」、北野本に「ヨシ」と傍訓がある。ここは、八月条に「咨(あ)」、「嗟(あ)」と互いに呼びかけ合うほどの近しさに進む発端の記述である。天皇の発語としては、「可(う)」=「諾(う)」であったと考えられる。阿吽の呼吸になっているという話であろう。江田船山古墳出土大刀銘の「◆」字は、鵜飼の鵜(う)を表して十分なのである。

(注15)大塚・歳勝土遺跡(横浜市都筑区)の環濠と柵との関係は、隋書・倭国伝の「日出処天子致書日没処天子無恙云々」とともに考えることが求められている。

(注16)継体紀の最後には、継体天皇が亡くなった年次について、割注形式で「或本(あるふみ)」の異伝として二十八年(534)の薨去を伝えている。百済本紀によって、「太歳辛亥の三月」「是の月」に「又聞く」こととして、継体二十五年に亡くなったことになっている。紀では、「二月」になっている。そして、「辛亥の歳は、二十五年に当る。後に勘校(かむが)へむ者(ひと)、知らむ。」とある。紀に何を意味するのか未詳であったが、稲荷山古墳出土の鉄剣銘とを「後勘校者、知之也。」と、後考を俟っている。

(注17)森2003.。アクセントまで引き写す識字能力があるなら、筆者が述べているヤマトコトバの表記能力もあって当たり前である。母語についてのことである。

(注18)拙稿「事代主神の応諾について」参照。

(注19)土器製塩については、考古学からさまざまな研究が行われている。筆者は、古代の塩づくりの技術について、単一のやり方へと収斂させようとする研究姿勢に多少の疑問を感じる。結果的にできればいいわけで、海沿いの家庭では塩水自体を調味料に汁を作ることもあったのではないか。それはそれで言葉の上ではシホ(塩)であろうと憶測している。生産物が売買の対象や税となったとき、生産効率の向上が求められるようになる。漁師が船上で作るうしお汁に、塩を持参したとは考えにくいのである。言葉の上では、シホ(塩)、ウシホ(潮、ウミ(海)+シホ(塩)の約か)は同系で、キタシ(堅塩)は新たなる造語のように感じられる。正倉院文書で、「顆」と数えることがあるのは、塊になっていたからであろう。語学的にいって、シホ→キタシには、製塩技術に何らかの変化があったらしいことを窺わせている。「藻塩(もしほ)」(万935、常陸風土記行方郡条)法には諸説あるが、前段階の塩析出法であったようである。考古学研究が整うことを期待したい。

近藤1984.に、「越前茂原の塩焼きと焼き塩―三木謙三翁の話―」という昔話が付されている。筆者が注目するのは、その地が継体天皇の出身地、越前で、米ヶ脇遺跡に土器製塩の遺構がある点である。塩田法発明以降も民俗的に塩焼きが営まれていた由来は、あるいは、継体天皇の故事ゆえからではなかろうか。

武烈紀に、「詛(とご)ふ時に唯、角鹿海(つぬがのうみ)の塩(うしほ)をのみ忘れて詛はず。是に由りて角鹿の塩は、天皇の所食(おもの)とし、余海(あたしうみ)の塩は、天皇の所忌(おほみいみ)とす。」(武烈即位前紀仁賢十一年十一月)とある個所、大系本日本書紀に、「角鹿は敦賀(つるが)。敦賀の塩だけが特に天皇御料となることは、後世に見当たらない。」((三)153頁)とある。「角鹿」は越の国にある。継体天皇の故事と関わりがあるように思われてならない。

古代の人たちは、北陸地方~若狭湾沿岸にかけての塩のことをどのように思っていたか。キタシホ(北塩、堅塩(キタシ)の代表?)であろうか。底面を安定させている製塩土器の脚台を何と呼んでいたか。例えば、コシ(腰&層&輿)であろうか。製塩土器自体は、例えば、シホカメ(塩甕)か。貯蔵用と同じになるのであろうか。本邦の竈では、カメ(甕)が支脚の上に載せられ、粘土で隙間を埋めて据え付けられており、湯を常時沸かして甑を被せて蒸し料理をしていたとされる。甕が洗えない作りである。外山1991.に、「いわば「はめころし」の状態」(176頁)と形容されている。ときどき壊していた形跡もあるとされる。筆者はここに、電気ポット内の様子を思い浮かべる。塩の析出である。水道水の場合、カルシウム分が多いようである。つまり、火にかけられる甕の甕たる本質とは、塩の析出にあるのではないか。本文に述べたとおり、竈に釜ではなく甕を採用した点は、製塩土器と共通するところがあるように感じられる。ヤマトコトバの解明には、想像力をたくましくして検討されるべき課題が多い。

(注20)古代の塩釜の記録としては、「熬塩鉄釜」(筑前国観世音寺資材帳、和銅二年(709))、「煎塩鉄釜」(長門国正税帳、天平九年(727))、「塩釜」(周防国正税帳、天平十年(738))があげられている。生塩を鉄板の上で煎って脱水したようである。ただし、類例が少なく、比較的短期間しか用いられていない点を考慮すれば、当時の人々において、釜文化は甕文化に劣るとの評価もあったかもしれない。作るのに値段が高い割に使い勝手として手入れが面倒である。放っておくとすぐ錆びて穴が開く。

(注21)越(こし、コは甲類)という語と、鹹水を濾(こ)す(コの甲乙未詳)ことが関係し、中古に「塩ごし」という語になったのかわからない。また、上代に「藻塩」とあるのが海藻を積み重ねて上から海水を注いで鹹水を得、それを製塩土器で煮詰めて塩づくりをしたと考えられていることと関係があるのか、これも不明である。濾過する意味のコス(濾・漉)という言葉が上代に見られない。中古の「塩ごしの樋」の語から、越す筧、向こう側へ潮水を遣り水として送ることを表すとする説も根強い。しかし、上代に遡るのであれば、樋(ひ、ヒは乙類)と火(ひ、ヒは乙類)の洒落をもって、火を越(こ)す(コは甲類)ことを表した可能性は残る。ただし、それらのことを示す具象的な遺物は見当たらない。

(注22)継体天皇を越前国からお迎えする際の事情、男大迹王の逡巡については、この記事を含んで記されている。

元年の春正月の辛酉の朔にして甲子に、大伴金村大連、更(また)籌議(はか)りて曰く、「男大迹王(をほどのおほきみ)、性(ひととなり)慈仁(めぐみ)ありて孝順(おやにしたが)ふ。天緖(あまつひつぎ)承(つた)へつべし。冀(ねが)はくは慇懃(ねむごろ)に勧進(すすめまつ)りて、帝業(あまつひつぎ)を紹隆(さか)えしめよ」といふ。物部麁鹿火大連・許勢男人大臣等、僉曰く、「枝孫(みあなすゑ)を妙(くは)しく簡(えら)ぶに、賢者(さかしきみこ)は唯し男大迹王ならくのみ」といふ。丙寅に、臣連等を遣(まだ)して、節(しるし)を持ちて法駕(みこし)を備へて三国に迎へ奉る。兵仗(つはもの)夾み衛り、容儀(よそひ)粛(いつく)しく整へて、前駈(みさき)警蹕(お)ひて、奄然(にはか)にして至る。是に、男大迹天皇、晏然(しづか)に自若(つねのごとく)して、胡床(あぐら)に踞坐(ましま)す。陪臣(さぶらふひと)を斉(ととの)へ列(つら)ねて、既に帝(すめらみこと)の坐(ましま)すが如し。節を持つ使等、是に由りて敬憚(かしこま)りて、心を傾(かたぶ)け命(いのち)を委(よ)せて、忠誠(まめなるこころ)を尽さむと冀ふ。然るに天皇、意(みこころ)の裏(うち)に尚疑(うたがひ)ありとして、久しくして就かず。適(たまたま)河内馬飼首荒籠(かふちのうまかひのおびとあらこ)を知れり。密(しのび)に使を奉遣(たてまだ)して、具(つばびらか)に大臣・大連等の迎へ奉る所以(ゆゑ)の本意(もとつこころばへ)を述べまをさしむ。留ること二日三夜(ひふつかよみよ)ありて、遂に発つ。乃ち喟然歎(なげ)きて曰はく、「懿(よ)きかな、馬飼首。汝(いまし)若し使を遣して来り告(まを)すこと無からましかば、殆(ほとほど)に天下(あめのした)に蚩(わら)はれなまし。世の云はく、『貴賤(たふとくいやしき)を論(あげつら)ふこと勿れ。但(ただ)其の心をのみ重みすべし』といふは、蓋し荒籠を謂ふか」とのたまふ。踐祚(あまつひつぎしろしめ)すに及至(いた)りて、厚く荒籠に寵待(めぐみたま)ふことを加ふ。甲申に、天皇、樟葉宮(くすはのみや)に行至(いた)りたまふ。(継体紀元年正月)

「適(たまたま)」知っていた河内馬飼首荒籠に聞かなかったら、「殆(ほとほど)」に天下の笑い者になっただろうと嘆いている。そして、人は身分の貴賤ではなくその心ばかりを重んじろという格言は、まさに荒籠のことを指していると言っている。「荒籠」は荒く編んだ籠のことで、今日、蛇籠などのことをいうと解されているが、塩と関係する。

其の兄の子を恨みて、乃ち其の伊豆志河(いづしのかは)の河島の一節竹(ひとよだけ)を取りて、八目(やつめ)の荒籠(あらこ)を作り、其の河の石を取り、塩に合へて、其の竹の葉に裹(つつ)みて、詛(とご)はしむらく、……(応神記)

詛ふ時に唯(ただ)角鹿海(つのがのうみ)の塩をのみ忘れて詛はず。是に由りて、角鹿の塩は、天皇の所食(おもの)とし、余海(あたしうみ)の塩は、天皇の所忌(おほみいみ)とす。(武烈前紀仁賢十一年十一月)

応神記で「一節竹」を取ってきて葉をむしり、河の石を塩にまぶしてくるんでいる。稈のほうは「八目籠」を作っている。その状況からすると、「荒籠」は塩を入れる籠であったようである。男大迹(をほど)という名を冠しながら、百部根(ほど)の比喩が理解できていなかったのだから、「殆(ほとほど)」に笑われるところだったと気づかせてもらったのである。

このように、塩焼きと百部根のことが日本書紀に“きちんと”記されているところから考えると、江田船山古墳出土大刀の銘文は、ヤマト朝廷の観念体系を具現化したものであるとわかる。

(注23)「酷毒流於民庶」(雄略紀二十三年八月)の「流」字、古訓に「ホトコリナム」とあることについて、神田1983.に、他の「被」、「連延」、「延」ともども「諸訓は、その引申義なること殆ど論證を要せざるべし。」(370頁)とある。

(注24)平安文学に、「来し方」と記される事柄を、キシカタと訓めば時間的に過ぎ去った過去を、コシカタなら空間的に通り過ぎて来た場所のことと区別されていたが、平安末期に不分明になり、過去のこともコシカタというようになったと解説されている。過去回想の助動詞キがカ変動詞「来(く)」を受ける場合、終止形のキは付かず、連体形のシ、已然形のシカが、「来」の未然形のコないし連用形のキに付くとされる。「きし方行く末」(竹取物語・蓬莱の玉の枝)という例がある。ところが、管見ながら、万葉集には、仮名書きの例から、「来(こ)し」、「来(こ)しか」と読み慣わされており、「来(き)し」、「来(き)しか」の例は見られない。大伴家持の万3957番歌に、「出でて来(こ)し」、「来(こ)し日の極み」とあり、用字は「許(こ、コは乙類)」で、時間、場所の両用に用いられている。和文語「来(く)」と、漢文訓読語「来(く)る」、「来(きた)る」との関係から、その謎は解かれるかもしれない。次注も参照されたい。

(注25)「◆加多支鹵」の義訓によって、キタシ(堅塩)の一義に、キタシ(来たし)と読むことがわかった。「来(きた)す」は、来させる、もたらす、の意で、「来(きた)る」の他動詞形である。「来(きた)る」は、キ(来)+イタル(至)の約とされ、漢文訓読系で使われ、平安時代、女流文学には「来(く)」を用いた。ところが、万葉集に、「来(きた)る」は20例を超える。持統天皇御製の、「春過ぎて 夏来(きた)るらし 白栲(しろたへ)の 衣乾(ほ)したり 天の香具山」(万28)は早い例である。万葉集に登場する語が、どうして女流文学に排除されることになったのか、筆者は不勉強で納得できていない。言葉の歴史を文化史として捉え返せていない。

本稿では、「安也」をイヅクニカと義訓で読むとする点も指摘した。漢文訓読体に特有に見られる言葉が、偶然の一致や、筆者の思い過ごしによるものでなく、継体二十五年(531)からすでに用いられていたとするなら、ヤマトコトバの歴史は、今日考えられているほど“新しい”ものではなく、漢文・漢語との接触混淆を伴いながら程よく醸成されていたことを窺わせて興味深い。それは、ピジン・クレオールでも、カタカナ語乱発でも、和製英語短縮化のいずれの状況とも異なるものである。音→音への交雑ではなく、文字(「書(ふみ)」)→言葉への交換過程での発明に依った語である。言葉とはもともと音であるが、その音を理解するために言葉があるというからくりが、きちんとからくりとして成立している、それが上代のヤマトコトバなのである。母語以外の他言語を返り点などを施しながら読んでしまい、いわゆる和訓と呼ばれる語を生じさせつつ母語並みに扱っていき、言葉が言葉自体でなぞなぞとして楽しめるほどに発展させている。そのようなことは、他の言語においてどの程度まであり得たのであろうか。ランガージュにもいろいろあることは言うまでもないながら、存外に深くは考えられていない。ここにあげた例では、キタシが、来たし、北し、堅塩、の意味を兼ねていて、それらが互いに意味的に絡まるように“作られている”といった状況が、他の言語Aにおいて、それ以外の言語Bからの影響を受けながら、混ぜっ返して結局は言語Aのなかでなるほどと納得できるように、言語A内で言葉を練り上げてしまうようなことが実例としてあるのものなのか。言語A内でと断ったのは、キタシ(来たし、北し、堅塩)と言ったとき、中国大陸や朝鮮半島の人にはどの意味も通じないからである。「謎」が問題なのではなく、なぞなぞが問題なのである。

筆者は、オリジナルのヤマトコトバと、漢文訓読を含めた漢字文化の受容の際に生じたベストマッチング、つまり、高度ななぞなぞ文化について考究している。なぞなぞ、頓智が、既存のヤマトコトバを変革して行くなかで、漸次的にすすんだ意図的な創意工夫に重きを置くものか、はじめからヤマトコトバのうちにオリジナリティとして発揮されていたものなのか、現代の言語生活とは次元が異なる別世界であるため、同定すべき位置を見出せていない。例えば、枕詞“とは何か”について、どうしても現代の言語活動では“定義”をしてかかろうとして、いくぶん見当違いなことになっている。「枕詞」が問題なのではなく、なぜ枕詞などという言語活動が促進的に行われたのか、そこが問題である。枕詞とは言語遊戯であると定義できたとして、なぜそのようなことをするに至ったのか、何をやっているのか意味がわからない。個々の枕詞の“語源”について考究されることに拘泥している段階から抜け出さなければならない。本稿では、そんな言語活動が、6世紀前半にまで遡る現象であることを知り、驚きを禁じ得ない。言語をもって文明たらんとした上代のヤマトコトバ“とは何か”。謎ではなく、なぞなぞが問題である。

(注26)本邦において文字表記が多少なりとも一般化するのは、7世紀中葉のことである。少し先んじて聖徳太子の勝鬘経・法華経講話に始まり、大化改新や律令の策定、記紀編纂や万葉集歌の書きつけなどを通じてである。江田船山古墳出土の大刀鉄剣銘が物語っているのは、百年以上も前の528年頃、ランガージュの能力に長けた人たちがいたということである。エクリチュールを馬鹿にして無文字であることを選択したがゆえ、文字時代の到来が遅くなったのであろう。その間に行われていたこととは、東夷の“大”帝国(石母田正に擬う)、ヤマトコトバ帝国の隆盛であったと考える。日本語の由来がつかみ切れないのは、当時のガラパゴス化がさらに影響しているからではなかろうか。

(引用・参考文献)

「石川県埋蔵文化財情報」第23号、2010年3月。石川県埋蔵文化財センターhttp://www.ishikawa-maibun.jp/wp-content/uploads/2019/05/jouhou_23.pdf

石村1997. 石村真一『桶・樽Ⅱ』法政大学出版局、1997年。

亀井1979. 亀井正道「船山古墳と銀象嵌大刀」『MUSEUM』340号、東京国立博物館、1979年7月。

神田1983. 神田喜一郎「日本書紀古訓攷證」『神田喜一郎全集Ⅱ』同朋舎出版、昭和58年。

岸1988. 岸俊男『日本古代文物の研究』塙書房、昭和63年。

近藤1984. 近藤義郎『土器製塩の研究』青木書店、1984年。

埼玉稲荷山古墳辛亥銘鉄剣修理報告書 『埼玉稲荷山古墳辛亥銘鉄剣修理報告書』埼玉県教育委員会、1982年。

佐々木2006. 佐々木稔「古代の鉄と刀剣」石井昌國・佐々木稔『増補版 古代刀と鉄の科学』雄山閣、2006年。

佐藤2004. 佐藤長門「有銘刀剣の下賜・顕彰」平川南・沖森卓也・栄原永遠男・山中章編『文字と古代日本1―支配と文字―』吉川弘文館、2004年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。

白石2002. 白石太一郎「船山古墳の墓主は誰か」白石太一郎監修、玉名歴史研究会編『東アジアと江田船山古墳』雄山閣、2002年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

白川1996. 白川静『字通』平凡社、1996年。

新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』小学館、1994年。

鈴木・福井2002. 鈴木勉・福井卓三「江田船山古墳出土大刀銀象嵌銘『三寸』と古墳時代中期の鉄の加工技術〈付説:法隆寺金堂釈迦三尊像光背銘の『尺寸』と『ろう製原型鋳造法』について〉」『橿原考古学研究所紀要考古学論攷』第25冊、奈良県立橿原考古学研究所、平成14年3月。

瀬間1994. 瀬間正之『記紀の文字表現と漢訳仏典』おうふう、平成6年。

大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(三)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。

田辺1966. 田辺昭三『陶村古窯址群Ⅰ』平安学園考古学クラブ、1966年。

田辺1981. 田辺昭三『須恵器大成』角川書店、1981年。

築島1963. 築島裕『平安時代の漢文訓読につきての研究』東京大学出版会、1963年。

東野1993. 東野治之「釈文の解釈」東京国立博物館編『江田船山古墳出土 国宝銀象嵌銘大刀』吉川弘文館、平成5年。

東野2004. 東野治之『日本古代金石文の研究』岩波書店、2004年。

外山1991. 外山政子「三ッ寺Ⅱ遺跡のカマドと煮炊」『群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第93集 三ッ寺Ⅱ遺跡―上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第13集―』同事業団、平成3年。

中村2001. 中村浩『和泉陶邑窯の歴史的研究』芙蓉書房出版、2001年。

日本国語大辞典 日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部編『日本国語大辞典 第二版 第四巻』小学館、2001年、『同 第十三巻』小学館、2002年。

裴1935. 裴学海『古書虚字集釈』商務印書館、1935年(広文書局、民国60年重印)。

平川1988. 平川南「銘文の解釈と意義」市原市教育委員会他編『「王賜」銘鉄剣概報』吉川弘文館、1988年。

平川2014. 平川南『出土文字に新しい古代史を求めて』同成社、2014年。

平野1985. 平野邦雄『大化前代政治過程の研究』吉川弘文館、昭和60年。

藤本1988. 藤本幸夫「古代朝鮮の言語と文字文化」岸俊男編『ことばと文字 日本の古代 第14巻』中央公論社、1988年。

古谷1993. 古谷毅「象嵌の観察」東京国立博物館編『江田船山古墳出土 国宝銀象嵌銘大刀』吉川弘文館、平成5年。

三浦1993. 三浦定俊「エミシオグラフィによる調査」東京国立博物館編『江田船山古墳出土 国宝銀象嵌銘大刀』吉川弘文館、平成5年。

三矢1925. 三矢重松『古事記に於ける特殊なる訓法の研究』文学社、大正14年。国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1870085

森1949. 森重敏「結合語格補説―「情無 雲乃 隱障倍之也」―」『国語学』第2輯、1949年6月。国立国語研究所・雑誌『国語学』全文データベースhttps://bibdb.ninjal.ac.jp/SJL/view.php?h_id=0020560780

森2003. 森博達「稲荷山鉄剣銘とアクセント」小川良祐・狩野久・吉村武彦編『ワカタケル大王とその時代―埼玉稲荷山古墳―』山川出版社、2003年。

山崎1956. 山崎孝雄「古事記における『者』と『也』について」『国学院雑誌』第五十六巻第五号、国学院大学、昭和31年2月。

山田2011. 山田邦和「須恵器編年①西日本」一瀬和夫・福永慎哉・北條芳隆編『古墳時代の考古学1―古墳時代史の枠組み―』同成社、2011年。

林2002. 林忠鵬『和名類聚抄の文献学的研究』勉誠出版、平成14年。

※本稿は、旧稿(2016年、2018年)を整理し、日本書紀記事との関係について少なからず加筆したものである。

(English Summary)

Reading the Silver Inlaid Inscription of the Iron Sword from the Eta Funayama kofun

Eta Funayama Burial Mound Sword in Japan is an ancient iron sword excavated from the Eta Funayama kofun in Kumamoto Prefecture, Japan in 1873. The inscription on the back of the sword is said to indicate that the sword was made in the era of Emperor Iuryaku "雄略天皇" called "獲加多支鹵(Wakatakeru)" in the 5th century. But we need to read and think carefully. When we verify the inscription in detail, we realize that "三寸" of it is meant to cut the iron material into three equal parts. And, surprisingly, to express the cormorant called "鵜(u)" in Japanese, the Japanese character

which is very similar to "獲(u)" has been made. In addition, we notice that the writing is a complex texture of reading of a kanji by meaning and of it by sound. After all, we can recognize that the inscription conveys the rebellion of Tsukushi-nö-kuni-nö-miyatsuko Ifawi "筑紫国造磐井", during the era of Emperor Keitai "継体天皇", in 527.

which is very similar to "獲(u)" has been made. In addition, we notice that the writing is a complex texture of reading of a kanji by meaning and of it by sound. After all, we can recognize that the inscription conveys the rebellion of Tsukushi-nö-kuni-nö-miyatsuko Ifawi "筑紫国造磐井", during the era of Emperor Keitai "継体天皇", in 527.

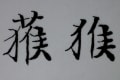

江田船山古墳出土銀象嵌銘大刀(熊本県玉名郡菊水町(現和水町)江田船山古墳出土、古墳時代、5~6世紀、

江田船山古墳出土銀象嵌銘大刀(熊本県玉名郡菊水町(現和水町)江田船山古墳出土、古墳時代、5~6世紀、